そろそろChromOS FlexをPCにインストールしてデュアルブート環境へ

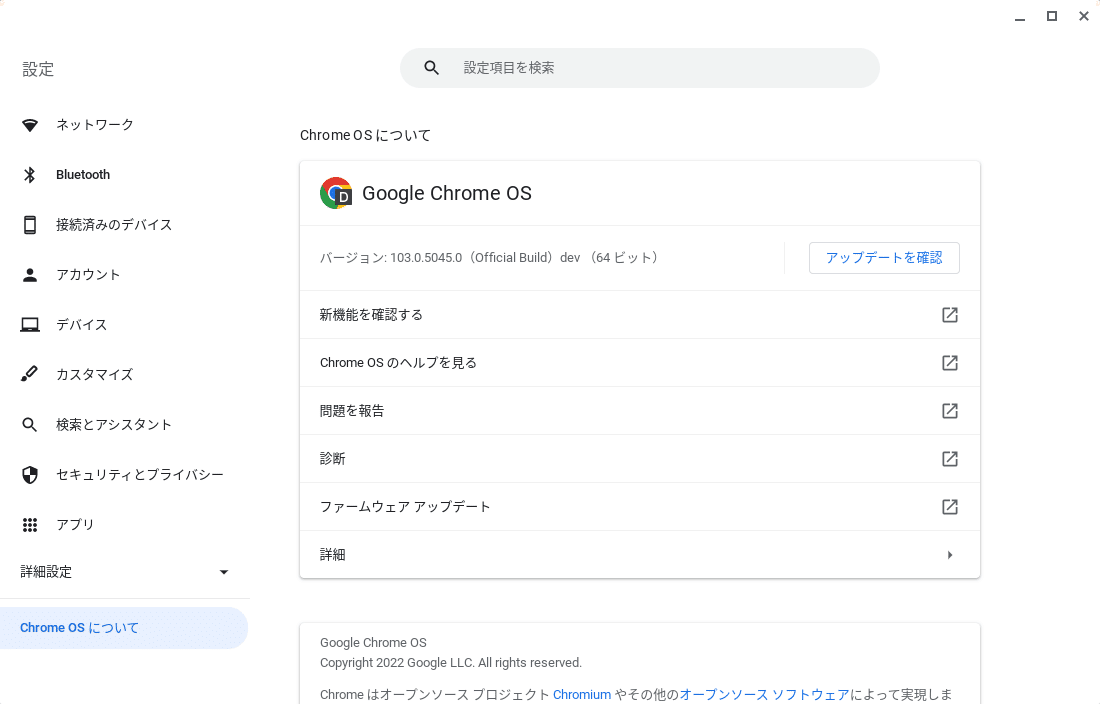

以前から、PCで動きを見ていたのですがDevチャンネルとしてしか動作していなかったChromeOS Flex(以下ChromeOSと呼びます)もBeta版がでてきて、現在はStable版も提供されるに至っています。

昔はインストーラーにCloudReadyとでてくるほどのバギー状態だったのですが、それもすでに昔。自分がうまくいかないといっていたのも全くの過去のようです。

ということで、今回はUSBメモリ上の動作から、インストール作業を行い、本体に接続したSSDからの起動ができるようにします。インストール先のSSDは先日購入してきたM.2 SATA接続のディスクです。

ChromeOS FlexをインストールしたPC

m-Book MB-B500E SSD/HD液晶 搭載CM公開記念モデル

となります。スペックは以下の通り(価格com参照)

画面サイズ:15.6型(インチ)

CPU:インテル Celeron N3150(Braswell)/1.6GHz/4コア CPUスコア:1195

ストレージ容量:SSD:120GB

メモリ容量:4GB

ビデオチップ:Intel HD Graphics

OS:Windows 10 Home 64bit

重量:2.2kg

今回はこのPCのに上記で述べたm.2 SATA接続のSSDを増設して、そちらにインストールを行います。

本体に2台のSSDが接続されるのですが、BIOSからは以下の様に認識されます。

m.2 SATA接続ストレージ

2.5インチ接続ストレージ(デフォルト接続デバイス)

今回は1側のストレージに入れるということになります。すでに2側のディスクにはUbuntu22.04がインストールされていますので、こちらはそのまま使用する方向で作業を行います。

ChromeOS Flexインストールの注意

今回も若干トラブっていましたが、ChromeOSはインストール時にストレージ指定ができません。そのため、一番最初に発見したディスクをインストール先として設定をする模様です。ストレージが2つ以上あるときには、インストールはBIOSの認識順序にしたがうようで、先程のストレージ接続状況のときにはm.2 SATA側がインストールに使用されるようです。

もしそれも怖いようであればインストール時に、他OS側のストレージの接続を切っておくほうがいいかと思います。

この点だけ注意すれば、あなたもChromeOSのインストールが可能です。

デュアルブート環境

インストールが終われば、あとはデュアルブートの完了作業行うのですが、Ubuntu側で使用されるブートローダもうまく導入することができませんでした。

手としては起動時にBIOS(UEFI)起動を行い、Bootの起動順の設定を使用したいOSのものの優先度を上げて置くだけでOSの切り替えもできるようになっています。少し手間ではありますが、ChromeOSの起動がブートローダーで指定できないこともあり若干やむを得ないかなと。

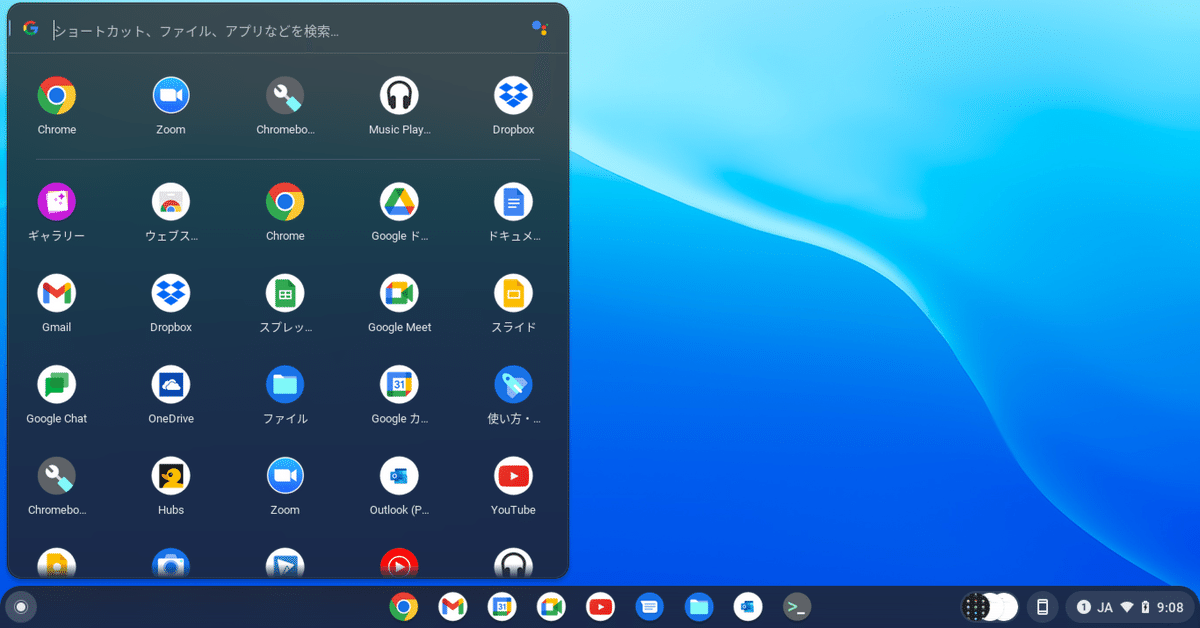

起動すると、特に大きな問題もなく起動してきます。

ChromeOSもUbuntuも問題なく動作しているようです。ただ、双方のストレージをマウントするのは難しそうでした。

おわりに

オールドPCのストレージ増設してChromeOSとUbuntuの2つの環境をしようできるようにしました。ChromeOSはインストール先のストレージ指定ができない点と、ブートローダーがうまく動作しない点があるので、切り替えはちょっと手間だなと感じますが、初回の1回だけのことでもあるので、そのまま使おうかなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?