読了「人を育てる」~「仏様の指」と一流の教師~

まさかのつながり

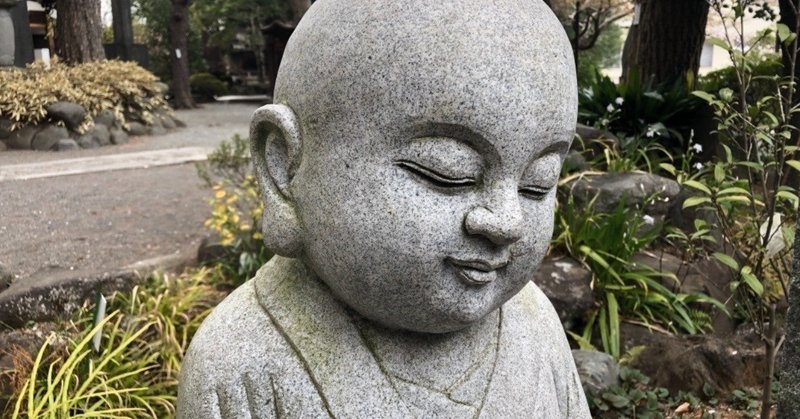

「仏様の指」という話を知っているだろうか?

今日、「人を育てる~有田和正追悼文集~」を読んでいると、この話が出てきた。実は、20代のうちに読んでいた大村はま先生の「教えるということ」からの引用だった。

過去に自分も気に入っていた話らしく、丁寧に付箋まで付けていたが、すっかり忘れていた話だ。本当に忘れっぽくて恥ずかしい限りだが、こんなつながりを発見できたことはちょっとうれしい。

しかし、教師として大切なことを再認識する話だ。大切なことをもう忘れないようにするために、以下に引用する。

『「仏様があるとき、道端に立っていらっしゃると、一人の男が荷物をいっぱい積んだ車を引いて通りかかった。そこはたいへんなぬかるみであった。車は、そのぬかるみにはまってしまって、男は懸命に引くけれども、車は動こうとしない。男は汗びっしょりになって苦しんでいる。いつまでたっても、どうしても車は抜けない。その時、仏様は、しばらく男の様子を見ていらっしゃいましたが、ちょっと指でその車におふれになった。その瞬間、車はすっとぬかるみから抜けて、からからと男は引いていってしまった。」という話です。

「こういうのがほんとうの一流の教師なんだ。男は御仏の指の力に預かったことを永遠に知らない。自分が努力して、ついに引き得たという自信と喜びとで、その車を引いていったのだ。」こういうふうにおっしゃいました。そして、「生徒に慕われているということは、大変結構なことだ。しかし、まあいいところ、二流か三流だな。」と言って、私の顔を見て、にっこりなさいました。』(p.130)

40代になって考える「本物の教師」とは?

教師生活も20年も過ぎると、自分の理想としていた「教師像」にぶれが出てくる。仕事もある程度こなせるようになり、同僚の中でも指導したり引っ張って行ったりする経験を積んで、自信もついてくる。謙虚な心を忘れ、次第に傲慢になってくる。教材研究をさぼる。以前にやった授業をそのまま工夫なく繰り返す。

6年ほど前、ある保護者から「息子が先生のおかげで勉強が楽しくなり、今では先生目ざして頑張っています」と声をかけていただいた。出していた学級通信も大切にとっていて、今でも読むことがあるとまで言っていただいた。すごくうれしかった。本当に教師をやっててよかったと感じた瞬間だった。しかし、今思うと「自分のおかげだ」なんて思っていた部分がなかったとは言えない。

「教え子の活躍を、自分の手柄のようにとらえる。」というのも、よくある。教え子がこんな仕事についたとか、宿題をよく忘れていたあの子が、立派な大学に行ったとか、自分が教えたことが実を結んだような気になる…。

そういった自分の傲慢さに気づき、研究とさらなる成長をするための努力を自分の力で重ねられるか―。本物の教師は、すべてわかっていても「どうしたらいいだろうね」と子どもに考えさせたり気づかせたりする教師だと思う。それが40代ではできなくてはならない。

もう一度「一流の教師」をめざす

先日、4年生の女の子からお手紙をもらった。しかも3人も。どれもうれしい内容で、ついついほかの人に見せびらかしたり、SNSに上げようと写真に撮ったり…。今思うと、ちょっとテンションが上がりすぎだった。

何もお礼を言われなくても、私は「教える」ということで、自分の生きた意味を見つけている。最近は担任から離れて授業はTTで入ることが多いが、次週などでたまに授業を任せられると、気合が入る。指導書をじっくり読み板書計画を立て、画用紙の裏から磁石を貼って掲示物をつくってしまう。子どもたちが分かるだけでなく、笑顔で楽しめる授業をすること。それがやっぱり楽しい。それで自分は十分なのだと改めて思う。

それにしても、若い時に読んでいた本を読みなおすのも面白い。その時は意味なんて深く理解していなかった。しかし、その引っかかった部分がちゃんと心の芯の部分に残って、自分の一部となっていることに気づけた。そして今読むと、先駆者のメッセージをより深く理解することができる。

「自分もなかなかやるやん。」と思えた一日だった。

(あ、これも傲慢かも…。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?