第五十一回 力学をちょっとかじったA君の回答(2024年5月24日)

前回は、回転モデル理論と打球速度の計算式を紹介し、Squared-upという新しい打撃の指標は、従来使われてきた係数をいじることで、バットスピードが遅くても打球速度が速い現象について穴埋めしているように見えると話しました。Blastという指標については話していませんが、これもSquared-upとバットスピードを掛け合わせることで、大谷選手のようにバットスピードが比較的遅くても打球速度が速い選手がいるのかを穴埋めするための指標に見えます。

さて今回は、運動エネルギーをボールに加えるという観点から捻りモデルの考え方を説明しようかと思ったのですが、気が変わりました。力積から説明する方がシンプルで一般的なので、ボールに力積を加えるという観点から、捻りモデル理論と回転モデル理論の違いを説明しましょう。

1.捻りモデルの打球速度式

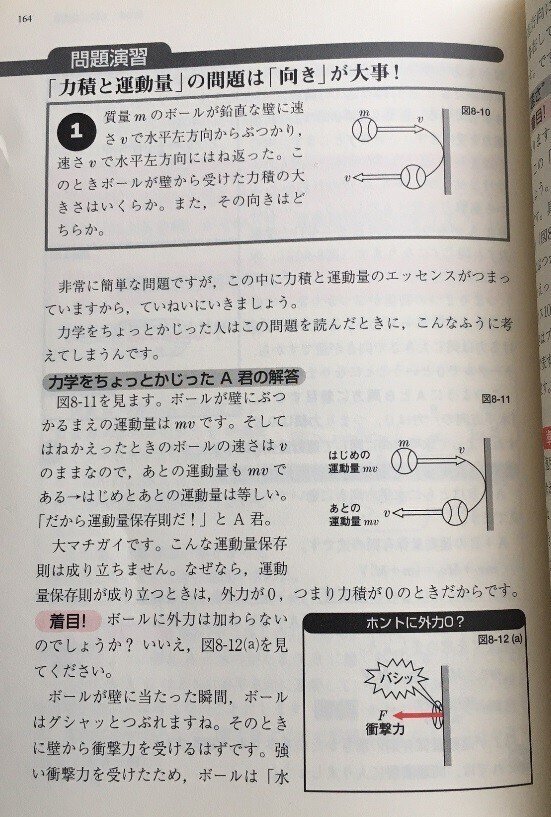

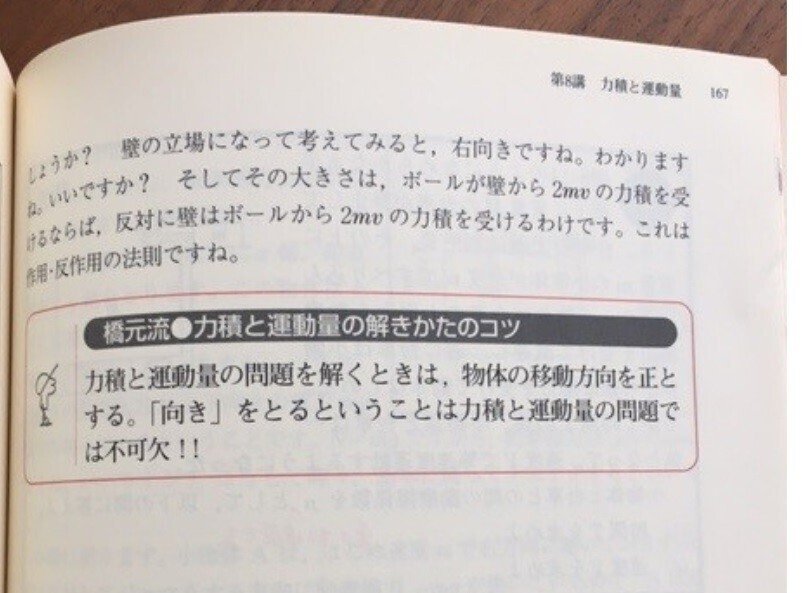

ここで強力な助っ人に登場願います。多くの受験生がお世話になってきた橋元純一郎さんの「橋元の物理をはじめから丁寧に 力学編」です。

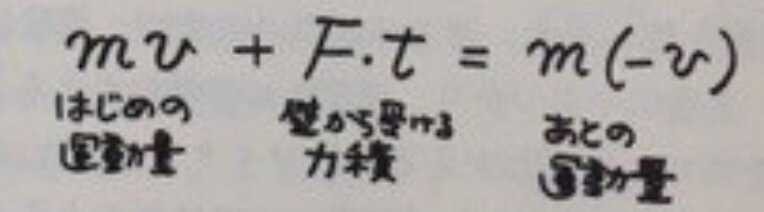

そしていきなり運動量保存則の問題と解説から紹介しましょう。

大谷選手が投球をかっ飛ばしたとしましょう。その時の式は、これで表せるはずです。

力Fの中身は、「質量:M x 加速度:a」なのでこの問題で言えば、ボールが衝突する壁として大谷選手とバットを合わせた質量がどれほど寄与したかと、壁としてボールに働いた加速度が打球速度に関連します。もちろんバットとボールの接触時間も関連します。しかしバットスピードではありません。

昨年の日本野球学会総会で、山形東高の生徒が「バットのスイング速度と打球速度が相関しないのはなぜか」と聞きまわっていたと聞きました。満足いく回答が得られなかったようですが、これで納得がいったでしょうか。

2 何が打球速度に寄与するか

打球速度を上げるには、打撃時にどの様に「体重を乗せて強く打てばよいか」が問題となります。第四十三回では、捻りモデルのチェックポイントを紹介しましたが、選手がボールがぶつかる壁の様になるポイントとしては、

・体重移動をしっかりしているか

・へそベクトルの方向に打っているか

・右打者右手首が背屈せずにいるか

・スイングの軌道がボールに対して直接的か

などが揃う必要があると考えます。体重移動が甘かったり、打つ方向がへそベクトルの方向とずれているとなると、それだけ打球の飛距離が落ちるでしょう。Luiz Arraez選手の打ち方を見ると、概ねこれらが合っているので、バットスピードが遅くても強く打てるのだと説明できます。

(例えばマリーンズの高部や安田が体重移動をもう少し意識したら、長打が増えるかもしれませんが。)

ボールが強く衝突する体勢だけ考えれば、脇を絞めるを追記しても良いですが、捻りモデルのメカニクスに沿えば自然に右バッター右脇は閉まるのでチェックポイントには入れていません。

これらの条件をSqueared-upとするならわかりますがそういう定義ではありません。

上記の動作に、

・インステップして上体でバットを引っ張って体幹に歪みのエネルギーを溜めて打つ

といった動作が加わると、より強く打てるわけで、これがBlastだと言えばわかりますが違うことを言っているようです。

Squared-upにしてもBlastにしてもMLB提案の指標は、統計結果から打球速度と関係のないバットスピードを加えて計算した指標で力学的根拠に欠けており、一般的な指標としては賛同できません。

3.回転モデル理論はどこで間違ったのか

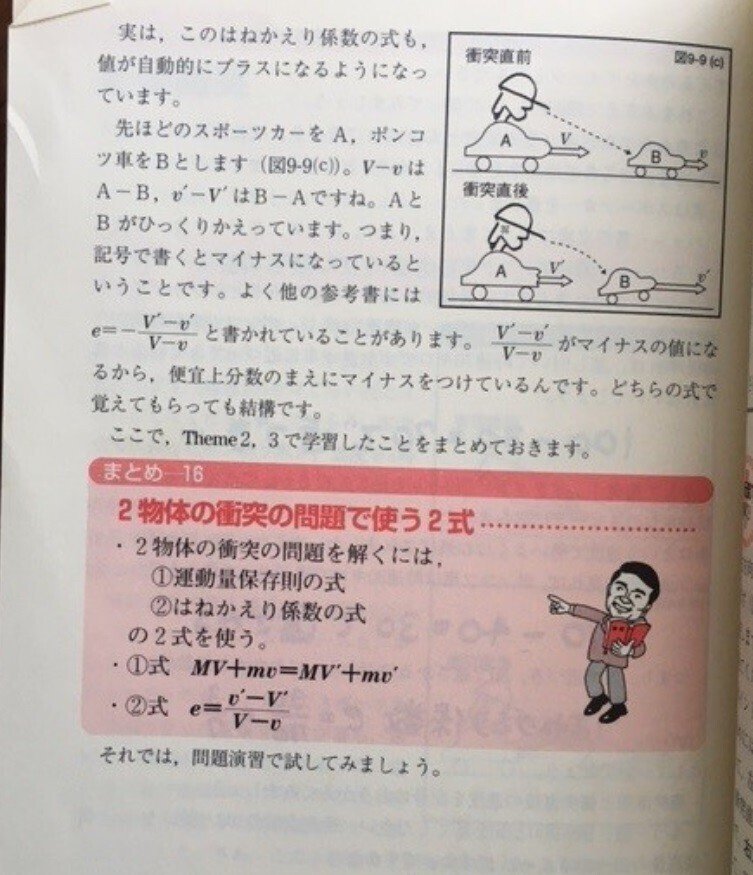

前回紹介した回転モデルの打球計算式から、回転モデル理論がベースに考えているのは二体の衝突問題であることは明らかです。

回転モデル理論で繰り返しボールと「Free状態のバット」との衝突に言及しているのは、このためでボールとバットの二物体の衝突を扱っているのだという前提です。

しかし運動量保存則が成り立つのは、外からの力(力積)が0の時だけです。方向性を持つ物理量である(ボールの)運動量が打撃時に外力の影響を受けて変化しているのは明らかですが、こうした前提条件を忘れていたのが間違いの始まりだと思います。

どうしても野球を、ボールとバットの二物体の衝突として扱いたいというのなら、いっそ打ち方を変えてしまいましょう。打つ直前に両手を放してバットをボールに投げつけて打てば二物体の衝突として扱えます。

そうしてボールに投げつけるバットのスイングスピードを上げるようにすれば良いでしょう。

4 回転モデル理論は、どこまで生き延びるか

最近のNPBでは、捻りモデルに基づいた打ちからで成功している選手が多く出てきているように見えます。日本の学会においても、恐らく回転モデル理論の支持者は少なくなるでしょう。

しかし大学や高校ではまだまだバットのスイングスピードを重視した指導が一般的だと耳にします。フライボール革命の時の様にメディアが大々的に今回MLBが提案してきた新指標について報道したら、どうなるでしょうか?

MLBは、これからStatcastを使ったBig Dataを積み上げていくと思われますが、明らかに初歩的な間違いを修正せずに突っ走るようです。

30年も前に「これからのバイオメカニクス(物理学)は、単純化する方向ではなく多くのデータを積み上げてより複雑化する方向に向かう」と話された先生がおられましたが、単純に大量のデータをAIやコンピューターを使って処理するといたことにはならないと考えます。むしろ全体の現象を単純化したモデルなしにデータばかり集めてはカオスが拡大するばかりでしょう。

ケネス・ウォルツの国際政治モデルやMMTなど政府支出のプロセスについて単純に説明したモデルの重要性が、野球を通して身に沁みるのは私だけでしょうか。

伊藤貫先生は、日本に限らず米国でも政治指導者や知識人と言われる人たちは、自分で考える思考力が低下していて誰かが言った事の「コピー&ペーストばかりしている」ということを話しておられました。

野球の打撃モデルといった問題などは、国際政治の話に比べれば何という話ではありませんが、野球に限らず日本では米国から来る新しいものは、何でも無条件に「コピー&ペースト」して受け入れるのが良い事だと勘違いしてきたのではないかと思います。

「アメリカ崇拝は日本の自滅~日本が滅びる4つのシナリオ」 伊藤寛セミナー 第一回

まあ一事が万事と言いますから、例え劣化したメディアがMLBの指標として大々的に紹介したとしても、選手や学会これを読む若い世代の日本人が何も考えずに「コピー&ペースト」して受け入れるというような事がなければ、きっと日本の将来も安泰でしょう。

バットスピードか体幹からの力か、これだけ見れば小さな事ですが、捻りモデルの有効性が確認され運動能力の差異が股関節の可動域にあることが確認され、それが広く次世代の体育に生かせるとなると、それほど小さな話ではないでしょう。ましてや近眼の防止につなげることができるとなれば革命的です。ついでにコピー&ペーストを練習させるような受験制度も無くしてしまえば良いと思う。

それゆえに捻りモデルの紹介を続けてきましたが、何十年も正しいとされ、メディアや選手の間でコピー&ペーストされてきたバットスピード神話を崩すのは、「国の借金」の間違い同様に容易ではありません。

どちらも簡単な話なんだけど。

ハレルヤと歌うには、あと20年ぐらいかかるかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?