ラファエル前派のモデル グレイ姉妹

Euphemia(Effie) Millais (1828-1897)

2008年に、ある婦人が子供時代の誕生日プレゼントとして贈られ、何十年も屋根裏部屋でホコリをかぶっていた上の絵を鑑定に出したところ、ミレーによるエフィーの肖像画であると判明した。

スコットランドの弁護士・商人の長子として生まれる。19歳でジョン・ラスキンと結婚するが、モデルをつとめたことによりJ.E.ミレーと知り合う。ラスキンとの婚姻の無効を申し立てて認められ、ミレーと結婚した。ミレーとの間に8人の子供がある。エフィーと子供たちはしばしばミレーの作品のモデルとなった。

結婚後、ミレーは大家族を扶養するためにラファエル前派の芸術的理念とは合致しない、大衆受けする作品を量産するようになった。エフィーは夫のマネージャーで、絵の主題についてミレーと共に決めることもあった。

Sophie Caird (1843–1882)

エフィーの14人の弟妹の一人で、グレイ夫妻の10番目の子。15歳上のエフィーはソフィーにとり、第二の母親のような存在だった。姉エフィーがミレーと知り合うと、ミレーのモデルをつとめるようになった。ソフィーとミレーは互いに愛情を抱いていた可能性があり、夫と妹が親密になりすぎることを懸念したエフィーが、ソフィーを夫妻の家から遠ざけたともいわれた。しかし、ソフィーとエフィーは終生、仲の良い姉妹だった。

ソフィーの最後の肖像画

20台半ばで精神状態が悪化し、拒食症となった。30歳の時、工場主のケアド氏と結婚し、女の子が一人生まれたものの、幸せな結婚ではなかった。孤独な晩年を過ごし、38歳で亡くなると、死因は「消耗と神経機能の退化」とされたが、自殺の噂が消えなかった。

Alice Gray Stibbard (1845–1929)

ミレーはアリスをモデルにスケッチや肖像画を描いた他、5枚ほどの作品のモデルとした。一家の顧問弁護士であったジョージ・スティバードと結婚した。84歳没。

モデルを務めた作品

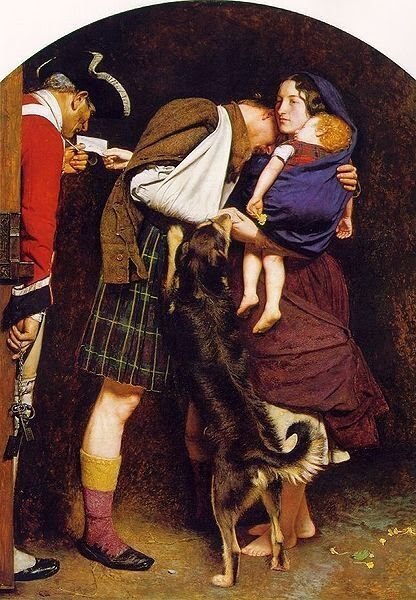

保釈命令

本作のため、エフィーははじめてミレーのモデルをつとめました。

1745年にジャコバイト蜂起に参戦し、服役していたスコットランド兵と恋人が再会するシーンを描いています。兵士の恋人は看守に保釈命令を見せています。しかし、もともとは「身代金」というタイトルで、習作段階では彼女はお金の入った袋を持っていました。彼女の表情は不可解で、その動作は心ここにあらず、といった様子です。兵士を救うために自分の貞節を犠牲にしようとしているのかもしれません。

ミレーはラファエル前派のポリシーにしたがい、本作の細部を緻密に描きました。ジャコバイトの着ているキルトのタータンチェックや、眠っている少女のドレスの模様も、調査に基づいています。子供が持っている花は、若さの象徴です。この子供のモデルにポーズをとらせるにあたり、ミレーは大変な苦労をしたようです。出典

秋と春、時の移ろい

左からアリスとソフィーです。ソフィーとアリスは上等な生地の、中産階級の服装ですが、ほかの二人の少女は労働者階級の粗末な服で、実際に労働者階級出身の少女がモデルとなりました。

ミレーの作品によく見られる、美と若さのはかなさを表現しています。一日の終わり、一年の終わりの季節、枯葉、煙は生のはかなさと不可避な死をあらわします。未銀少女が持っているリンゴは、「知恵の実」と楽園追放とつながり、幼少期の無垢の喪失の暗示であるかもしれません。

本作は、唯美主義の最初期の作品の一つとです。ミレーは、「厳粛さにより、深い宗教的な思考を呼び覚ます」ことを意図していました。ラスキンは、「黄昏を完璧に描写している」と評しました。出典

秋が先に描かれ次いで春が描かれました。ミレーは《落葉》と↑の2枚を対になる作品と考えていた可能性もあります。

一番左の少女がソフィー、頬杖をついている少女と、黄色いドレスの少女がアリスです。クリームの入ったボウルを囲む少女たちは、ヴィクトリア朝の一般的な服装ですが、本作も《落葉》と同様に、生の無常さを暗示しています。右手には死の象徴である鎌が配置されています。骸骨が大鎌をふるう、というのはよくある死神の表現です。花は散り、秋になると夏の草が刈られ、若さと美しさには終わりが訪れます。

本作の自然描写はミレーの最初期の作品(例えば《オフィーリア》)ほど念入りではありませんが、ラスキンの「写実的な自然」という信条を体現しています。出典

姫君

モデルはアリスで、19歳でした。

本作はテニスンの詩、「姫君」の一場面を描いています。恋患いの語り手は、ツバメに「私の愛する人の所へ行って、彼女をくどいてくれ」と言います。

'O Swallow, Swallow, flying, flying South,

Fly to her, and fall upon her gilded eaves,

And tell her, tell her, what I tell to thee.

'O tell her, Swallow, thou that knowest each,

That bright and fierce and fickle is the South,

And dark and true and tender is the North.

'O Swallow, Swallow, if I could follow, and light

Upon her lattice, I would pipe and trill,

And cheep and twitter twenty million loves.

描かれている姫君は、ツバメには気付いていない様子ですが、ツバメの伝言に応えます。手に持っている白いバラは、彼女の清らかさを示します。

エフィーがラスキンとの婚姻無効の手続きをする間、ミレーは2年間ほどエフィーに会えず、本作にはその体験が反映されています。出典

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?