プライミーバル生物紹介 コエルロサウラヴス

ディーンの森を彩ったゴルゴノプスとスクトサウルスをこれまで紹介してきたが、第1章第1話「太古への扉」を語る上で、また『プライミーバル』という番組自体を語る上で、決して外してはならない生物がいる。コエルロサウラヴスという生物の知名度を一気に高め、また番組のアイドルとしての顔を欲しいままにした、レックスである。

翼のような被膜を持ち優雅に空を飛び回るレックスの姿を印象深く感じた視聴者は少なくないだろう。今回はペルム紀のレックスを紹介し、第1章第1話「太古への扉」の登場生物を完走することにする。

マレートビトカゲ?

本作における華々しいコエルロサウラヴスの活躍は、少年ベンとアビー・メイトランドとの出会いから始まる。当時15歳のジャック・モンゴメリーが演じた少年ベンは、ディーンの森でレックスを発見して保護、東南アジア産のマレートビトカゲとして同定した。このマレートビトカゲという名称は愛称らしく、標準和名はジャワトビトカゲ、学名はDraco volansというらしい。ドラコレックスやドラコ・マルフォイを連想させる屈強な属名である。

ただ、このマレートビトカゲを見てみると、『プライミーバル』のレックスとはかなり風貌が異なる。レックスにあるようなトサカは無いし、体も遥かに小さい。ナショナルジオグラフィックによると全長は8.4インチ(21cm)に達するようであるが、その半分以上は尾が占めているため、その数字から想起されるほど大型ではない。

勿論、『プライミーバル』の生物は体サイズの増大や牙の追加といった脚色が行われている話をこれまでしてきたためドラマの描写を鵜呑みにすべきではないが、現実のコエルロサウラヴスを引き合いに出さずとも、ドラマのレックスとマレートビトカゲが異なることは見て取れる。結局カバーストーリーとしてマレートビトカゲが採用されていたが、ベンやその母が特別爬虫類に詳しいか関心のある者でなくて良かったというところであろう。

さて、トビトカゲと史実におけるコエルロサウラヴスの大きさな差異は、その滑空メカニズムにある。上の写真からも窺えるようにマレートビトカゲの被膜は骨に支えられているわけであるが、その骨は胴体に沿って突出していることが分かる。これは椎骨を起点にして、肋骨を滑空に応用している格好である。しかし、コエルロサウラヴスはそうではない。

上記のブログがまさしくドラゴンを喩えに用いているが、コエルロサウラヴスの被膜を支持する骨は肋骨ではない。肩帯からそれぞれ24本以上の細い骨が伸び、これが翼の芯をなしたのである。つまり、トビトカゲのように肋骨を転用するのではなく、滑空専用の骨を持っていたことになる。下はウェイゲルティサウルス(Weigeltisaurus jaekeli)のホロタイプ標本であるが、翼を構成する細かい骨を見て取ることができる。

土屋健『前哺乳類時代』は、この骨の同定について詳しく述べている。過去の研究では、現生のトビトカゲを参考にして、実際にこれらの骨は肋骨であると考えられてきた。しかし、十数個の脊椎に対して20本を超える細い骨はあまりにも多く、これが肋骨であるとすると、数が釣り合わないという問題があった。こうして、肋骨と独立した骨としての見解が1997年に登場した。現生の鳥やコウモリ、また絶滅した翼竜は前肢を翼に転用している。この点で、専門の骨を持つコエルロサウラヴスたちもまた特異的と言うことができるだろう。

コエルロサウラヴスの生息したペルム紀から少しくだった三畳紀にはキュネオサウルス科という爬虫類が登場していて、彼らもまた翼状の構造を持ち、滑空ないしパラシュートのように扱っていたと推測されている。ただし、トビトカゲと同様に彼らの被膜は肋骨に支持されるものであり、コエルロサウラヴスの滑空様式が受け継がれてはいなかった。

また、かつて滑空性の爬虫類と考えられていたものに同じく三畳紀のロンギスクアマが居るが、これは背中に羽のような構造物を持つことで知られる。かつてこの構造物は正中線を挟んで対をなす形で復元されていたが、2001年に発表された新復元では正中線に沿って一列に配列するものとして扱われている。構造物の正体や他の爬虫類との類縁関係など議論の耐えない動物であり、このまま語っているとコエルロサウラヴスから脱線してしまうため、このあたりで留めておく。

ウェイゲルティサウルス科

閑話休題。コエルロサウラヴスはウィゲルティサウルス科という分類群に属する。Senter (2004) によれば、ウェイゲルティサウルス科はドレパノサウルス科と共にAvicephalaという系統群に纏められる。AvicephalaはSenter (2004) の時点では新双弓類との姉妹群として扱われていたが、Pritchard et al. (2021) の系統解析では新双弓類の下位分類に置かれている。

やや複雑な物言いになってしまったが、要するにウェイゲルティサウルス科は鱗竜類(ヘビ・トカゲ)と主竜類(ワニ・翼竜・恐竜・鳥)が枝分かれするよりも遥か以前の段階で分岐した真爬虫類ということになる。前回紹介したスクトサウルスのような側爬虫類よりも恐竜に近いが、ヘビやカメよりは恐竜と遠縁……とざっくり把握していただければ問題ないだろう。そう見ると、この生物紹介はゴルゴノプス→スクトサウルス→コエルロサウラヴスと徐々に恐竜へ近づいてきたことになる。

ドレパノサウルス科というとあまり馴染みが無いかもしれないが、カメレオンのような樹上性の爬虫類を想像してもらえるとよいと思う。Avicephalaの系統学的定義にも用いられているメガランコサウルス(Megalancosaurus)は、枝の保持に適した指や鉤状の先端部を持つ尾をはじめ、樹上生活に適した特徴を持つ。

彼らとともに1つのクレードに纏められたウェイゲルティサウルス科は、先に挙げた独立した骨による翼を特徴に持つ。彼らは脊椎動物史上初めて空を飛んだ動物であり、鳥類や翼竜が出現する以前に空中に進出していたのである。

さて、ウェイゲルティサウルス科の著名な属としては科の名前を冠するウェイゲルティサウルスと、本記事のタイトルにもあるコエルロサウラヴスが居る。『プライミーバル』のレックスはドイツで化石が産出したCoelurosauravus jaekeliをモデルとしているが、実はこの種は分類が揺れている種でもある。

というのも、もともと1939年にウェイゲルティサウルスが報告された際には、当該の種はWeigeltisaurus jaekeliと命名されていた。その後、1987年に本種をコエルロサウラヴスの種とみなす見解が登場した。1926年時点で別種が報告されていたコエルロサウラヴスは学名の先取権があり、このためウェイゲルティサウルスはコエルロサウラヴスの同属異名として扱われた。つまり、Coelurosauravus jaekeliとして扱われるようになったのである。『プライミーバル』の制作は2000年代であるため、当然、Coelurosauravus jaekeliとしての同定に従ってドラマは制作された。

しかし2015年の研究で、頭蓋骨の形態を根拠として、ウェイゲルティサウルスはコエルロサウラヴスから独立。ここにWeigeltisaurus jaekeliが復活することとなった。つまり、Coelurosauravus jaekeliをモデルとした『プライミーバル』のレックスは、2023年現在の知見ではWeigeltisaurus jaekeliとして扱われるのである。

とはいえ、作中でさんざん言われてきた「コエルロサウラヴス」という名称から「ウェイゲルティサウルス」に変えてしまうと混乱を招きかねないため、今回はコエルロサウラヴスという名称を採用することとした。この点はご理解をいただきたい。

ドラマとの比較

ドラマのレックスは丸みを帯びた愛嬌のある顔をしているが、現実のウェイゲルティサウルス科はそうでもなかったようである。以下の図はウェイゲルティサウルスではなくコエルロサウラヴスの頭蓋骨であるが、横からみると尖った三角形の頭をしている。

爬虫類は哺乳類と比較して表情筋が発達しないため、頭蓋骨の形状はほぼそのまま生前の顔の形となる。よくカバやゾウの頭蓋骨を引き合いに出して恐竜の復元は間違っているかも……という議論がなされることはあるが、爬虫類と哺乳類の大きな差異を念頭に置いてほしく思う。もしレックスが実際にペルム紀から現代へやってきたら、もう少しスリムな鼻先を見せてくれたことだろう。

また水色の頭頂骨や黄緑色の鱗状骨で示されるように、コエルロサウラヴスでは後頭部をはじめとする頭蓋骨にゴツゴツとした突起が発達している。図示してはいないが、特にこれはウェイゲルティサウルスにおいて顕著であり、角骨と上角骨(ともに下顎の基部)や後眼窩骨(目の上側後ろの骨; 灰色)・頬骨(目の下側後ろの骨; 赤色)・方形頬骨(さらにその後ろ; 薄い藍色)にも突起が存在する。後頭部が全体的にトゲトゲとしていたのである。ドラマのレックスではこの突起が描かれていない。もっとトゲトゲしていても番組の顔にはなれたのではないかな、と思う。

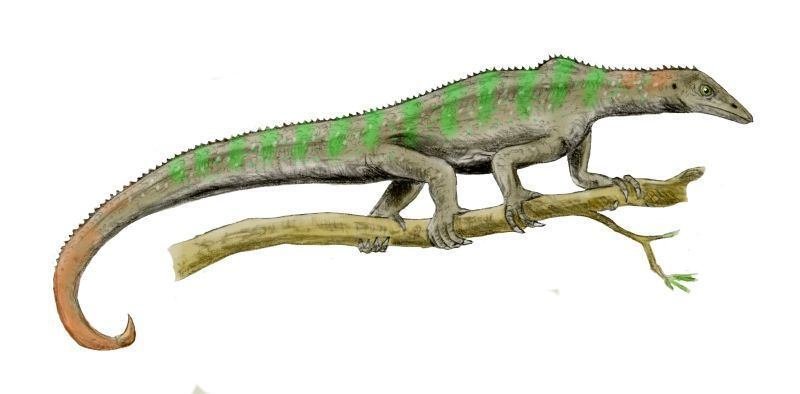

また、翼の復元についても見解が複数ある。肋骨と関連しない独立した骨により支持がされていると述べたが、その配列の仕方で解釈が分かれている。上の図はPritchard et al. (2021) が提唱した復元に基づくもので、胴体の側面に沿って骨が並び、平常時には体の側面に折り畳む構造になっている。パッと見ではトビトカゲのものに似ているかもしれない。

一方で、ドラマのレックスの復元は上の図のものに近い。こちらはFrey et al., (1997) が提唱した復元に基づく。こちらでは前肢のすぐ後方に翼の軸の起点があり、そこから後側に向かって骨が伸びている。これが体の外側に広がると翼全体も開き、晴れて滑空ができるというものである。勿論、ドラマ制作時に発表されていた復元はこれであったわけだが、Pritchard et al. (2021) の見解が登場した今日においては、また異なるレックス像が見られたのかもしれない。そもそも第4章で翼のデザインが変わっている気もするが。

また、ゴルゴノプスやスクトサウルスという前例がそうであったように、レックスもその復元にある程度の脚色が見られる。例えばレックスの頭頂部には翼と同様に折り畳むことのできるトサカが存在するが、これは化石証拠から存在が認められていない、スペキュレイティブな復元と言えるだろう。ここにも頭頂部から伸びた骨が通り、筋肉に駆動されているのだろうか。

加えて、NHK公式の紹介によると、全長も約2倍になっている。体重7tのゴルゴノプスの前ではもはや驚くことではないが、全長が2倍であれば体積と体重は単純計算で8倍になる。実際に相対すればレックスの1/8の大きさの動物が真のWeigeltisaurus jaekeliである、と言われるとイメージも結構変わるのではないだろうか。プテラノドンもそれだけ大型のトカゲを目にすれば食べたくもなるだろう。

また、内務省の吹き抜けやペルム紀の空を自由自在に飛翔していたレックスたちの行動も、現実的ではない。NHK公式でも言及があるが、彼らの行動様式は重力に従って落下する滑空程度に留まっており、鳥のような自由な飛翔はできなかったと思われる。羽ばたきによる飛翔生物の登場は、後期三畳紀での翼竜の登場を待たなくてはなるまい。

特にMcGuire et al. (2011) は、トビトカゲとコエルロサウラヴスとキュネオサウルス科の動物の間で滑空効率を推定している。この研究においてコエルロサウラヴスとキュネオサウルスは体サイズが大きく、滑空に際してトビトカゲよりも早く高度が落ちていくことが指摘されている。具体的には、トビトカゲ属は水平距離にして9.3mの滑空で4m前後落下するが、コエルロサウラヴスは約10m、キュネオサウルスは約15m落下するという。

ドラマのように優雅にレックスたちが飛び回る様子には期待できそうもないというのが現実のようである。こうなると、ストーリー面で最も困るのは第2章第7話でコナー達は生物収容施設から脱出できなくなってしまうことだろうか。高度に飛び回るレックスが通気口を発見してくれたわけであるが、もし現実に準拠してしまえば、あそこで『プライミーバル』の物語は終わりを迎えるか、あるいは続いたとしても顔ぶれが大きく変わってしまったかもしれない。

第4章以降では出番があまりなくなってしまったが、番組の立役者としてレックスは大活躍を果たした一面もある。現実のウェイゲルティサウルス科の研究も、レックスの"飛翔"のような躍進が期待されるところである。

参考文献

土屋健『リアルサイズ古生物図鑑 古生代編』技術評論社、2018年

土屋健『前恐竜時代 失われた魅惑のペルム紀世界』ブックマン社、2022年

Senter, P. (2004). Phylogeny of Drepanosauridae (Reptilia: Diapsida). Journal of Systematic Palaeontology, 2(3), 257-268.

Bulanov, V. V., & Sennikov, A. G. (2015). Substantiation of validity of the Late Permian genus Weigeltisaurus Kuhn, 1939 (Reptilia, Weigeltisauridae). Paleontological Journal, 49, 1101-1111.

Pritchard, A. C., Sues, H. D., Scott, D., & Reisz, R. R. (2021). Osteology, relationships and functional morphology of Weigeltisaurus jaekeli (Diapsida, Weigeltisauridae) based on a complete skeleton from the Upper Permian Kupferschiefer of Germany. PeerJ, 9, e11413.

Frey, E., Sues, H. D., & Munk, W. (1997). Gliding mechanism in the Late Permian reptile Coelurosauravus. Science, 275(5305), 1450-1452.

NHK海外ドラマホームページ「コエルロサラブス(愛称:レックス)」2010年4月20日アーカイブ、2023年6月25日閲覧。

McGuire, J. A., & Dudley, R. (2011). The biology of gliding in flying lizards (genus Draco) and their fossil and extant analogs. Integrative and Comparative Biology, 51(6), 983-990.

ヘッダー画像ライセンス:Scott Reid, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?