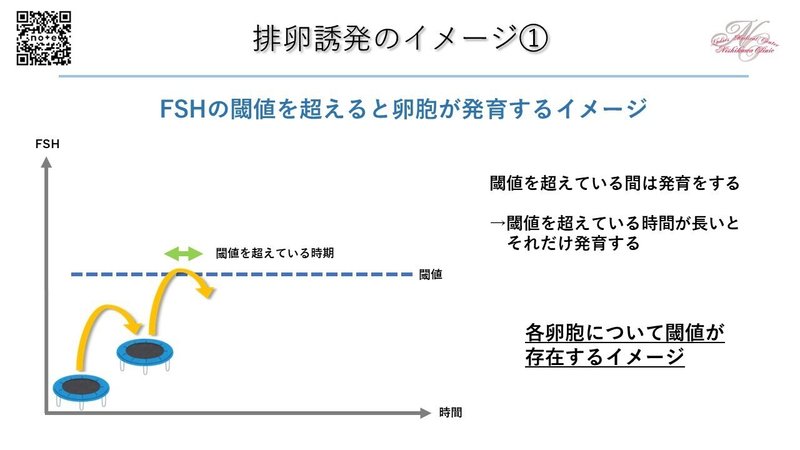

タイミング法のススメ ~卵胞計測、排卵誘発の実践~ ⑥排卵誘発のイメージ

卵胞の発育について、上記のようなイメージを持っておいてください。各卵胞について、発育を始める『FSHの閾値』があり、これを超えている間は発育するというモデルを考えます。『FSHの閾値』を超えている時間が長いと、その超えた時間のぶんだけ発育するというイメージです。

また、別の『卵胞径の閾値』というイメージも持っておいてください。排卵誘発を行うときに意識すべきこととして、単一卵胞発育を目指すということを先に述べました。自然周期の場合はほとんどの場合単一排卵となりますが、ここではリクルーティングという卵胞を選択する現象が起こり、一つの卵胞のみが排卵します。この選択的された卵胞を主席卵胞と言います。卵胞が発育しE2が上昇すると、ネガティブフィードバック作用により、FSHは低下します。卵胞径10-12mm当たりに『卵胞径の閾値』があり、ここを超えた卵胞はFSHが低下しても発育します。この『卵胞径の閾値』を超えなかった卵胞は縮小し閉鎖卵胞となり、排卵には至りません。排卵に向けてどんどんFSHが低下すると、『卵胞径の閾値』を超えた主席卵胞のみが選択的に発育し、その他は閉鎖卵胞となり、この結果単一排卵となります。逆に、複数の卵胞が『卵胞径の閾値』を超えると、複数発育の後、複数排卵することがあります。排卵誘発を行うときには、この『卵胞径の閾値』とFSH低下による主席卵胞の選択という現象を意識しておくと分かりやすくなると思います。

ここで複数の卵胞を準備します。いずれも別々の『FSHの閾値』を持っています。FSHを少しずつ上昇させ、『FSHの閾値』が低い卵胞が少し発育したあたりで刺激を中止すると、閾値を超える卵胞が少なく、閾値を超える時間が短くなります。この結果複数発育しにくくなります。そのまま刺激を行わなければ『卵胞径の閾値』を超える卵胞は主席卵胞のみとなり、選択の結果、単一卵胞発育となることが期待できます。

連続的に刺激を行った場合は上記のとおりです。前回投与した薬剤の効果時間内に次の薬剤投与を行うと、効果は蓄積します。FSHが上昇している状態からさらにFSHを上昇させる刺激を行うと、当然FSHはさらに上昇していきます。この結果、『FSHの閾値』を超える卵胞が多く、『FSHの閾値』を超える時間が長くなります。さらに、FSHがなかなか低下せず、なかなか主席卵胞の選択が起こらないため、『卵胞径の閾値』を超えて複数の卵胞が発育し、複数の排卵が起こりやすくなります。

一度に大きい刺激を行った場合は上記のとおりです。一度にFSHの値が跳ね上がりますので、『FSHの閾値』を超える卵胞が多く、『FSHの閾値』を超える時間が長くなります。FSHが低下するまで時間がかかり、なかなか主席卵胞の選択が起こらないため、『卵胞径の閾値』を超えて複数の卵胞が発育し、複数の排卵が起こりやすくなります。

このように、

・連続的に刺激を行う

・一度に大きな刺激を行う

と、複数の卵胞発育しやすくなるイメージを持ってください。逆に、単一卵胞発育を目指す場合は、このような刺激は避けることが望ましいと思います。

続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?