タイミング法のススメ ~卵胞計測、排卵誘発の実践~ ②経腟超音波での卵胞計測

卵胞計測は、長径と直交する短径の平均値を卵胞径とするのが基本となります。矢状断で測定だったり、3軸の平均だったりといった記載も見られます。私は基本最大断面での計測を行っています。卵胞径 10mmくらいから1日2mmの速度で増大し20mm前後で排卵に至りますので、排卵日の予測を行ってください。

卵胞計測はスポットで判断することも重要なのですが、経時変化を意識することは非常に重要となります。簡単に言うと、周期の中で増大の後消失するものは卵胞以外にはほぼないでしょうということです。遺残卵胞や黄体嚢胞といったものもときおり認められますが、月経中に比較的サイズに大きい嚢胞状のエコー像が確認できず、その後に嚢胞状のエコー像が確認できれば、それは卵胞と判断して良いはずです。月経中に確認できていなくても、増大の後、縮小、黄体化が確認できれば基本的に卵胞と判断して良いです。月経中に比較的サイズに大きい嚢胞状のエコー像を確認し、その後に縮小を確認した場合、遺残卵胞や黄体嚢胞の縮小、発育卵胞の早期排卵が考えられます。判断が困難なら、P4採血で上昇の有無を確認しても良いと考えます。P4の明らかな上昇があれば、発育卵胞の早期排卵とかんがえて良いでしょう。このように、経時的にエコー変化を追うことは非常に重要です。

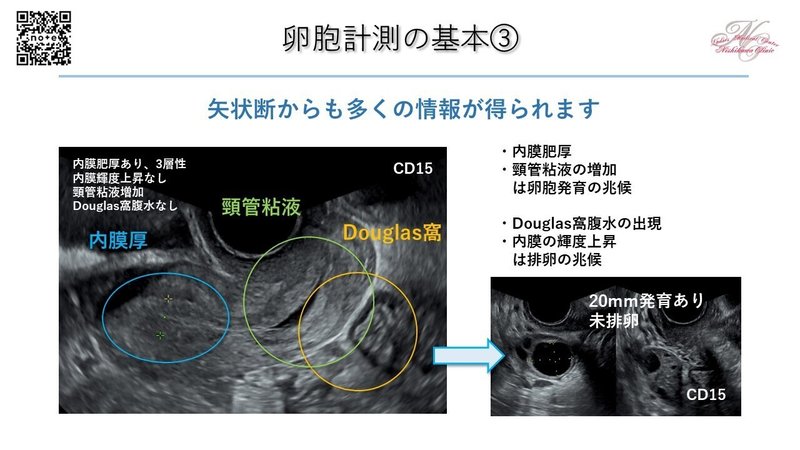

卵胞計測では、卵胞以外にも注目すべき点があります。特に矢状断からは多くの情報が得られます。leaf patternは未排卵の指標になりますし、内膜の肥厚や頸管粘液の増加は卵胞発育の兆候です。また、Douglas窩腹水の出現やleaf patternの消失および内膜の輝度上昇は排卵の兆候となります。矢状断についても。経時変化を確認することで、多くの情報が得られます。

卵巣を観察する際には、卵巣と腹膜をしっかり近づけるイメージを持っておくと良いと思います。矢状断を確認した後に。その場でプローブを左右に振ると頸管越しに卵巣を確認する形になりやすく、頸管を挟まずに円蓋部から卵巣を確認するイメージを持っておかれると良いと思います。私は、矢状断を確認した後にプローブにかけるテンションを抜いた状態で左右へ振り、再度テンションをかけて頸管を外すイメージで操作しています。それだけでは卵巣の確認が難しい場合は、腹部を圧迫することもあります。この際も、卵巣を腹膜に近づける、押し下げるようなイメージをもっておかれると良いと思います。

それでも卵巣が見えにくい場合は、卵巣固有索とその伴走血管を追うことがあります。矢状断でも水平断でも結構ですが、子宮体部から伸びる血管を追っていくと、卵巣をぼんやりと確認できることが多いです。ここでプローブを押し付けて移動させると痛みが強いので、ある程度特定できたら、ピンポイントで腹膜を圧迫し、卵巣を描出することが望ましいと思います。また、通常卵巣は外腸骨動脈より中枢側に観察できます。

私は、エコー実施前に、月経周期からの矢状断の見え方と卵胞径を予測してから開始しています。矢状断を確認したら、内膜の状態、頸管粘液の量、腹水の有無を見て、卵胞発育があるかどうかや排卵の有無を推定しています。その後、左右卵巣を確認し、卵胞径を測定します。卵胞の確認が困難で、月経周期と矢状断の印象から卵胞発育が予想される場合は、当院では当日採血が実施できますので、採血(E2、P)を実施し卵胞発育や排卵の有無を確認しています。E2上昇があり、P上昇がない場合は、お願いして再度エコーをさせていただくこともあります。当日採血結果が出ない場合は、卵胞発育があるという前提でタイミングを合わせていただき、後日再度確認を行うのが良いのではと思います。

続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?