【読書メモ】C・ライト・ミルズ『社会学的想像力』ちくま学芸文庫、2017年

「社会学」に少しでも触れた人なら聞いたことはあるだろう「社会学的想像力」という言葉。1959年に出されたミルズの著作は「社会学」が持つべき「想像力」と同時に「社会学批判」として書かれている。

目次と概要

目次は以下の通り。

第1章 約束

1社会学的想像力の効用――三つの問いかけ/2公的問題と私的問題/3不安と無関心/4新しい知の公分母をめぐって/5社会科学の危機/6社会学の伝統――社会科学の焦点としての社会学

第2章 グランド・セオリー

1『社会システム論』を翻訳する/2抽象的な概念体系―よい定義とは何か/3正統化のシンボル/4グランド・セオリーのイデオロギー/5秩序と変動

第3章 抽象化された経験主義

1統計的な経験調査/2抽象化された経験主義の知的特徴/3ラザースフェルドの社会学/4マクロな説明とミクロな調査/5約束の放棄

第4章 実用性の諸タイプ

1社会科学における価値判断/2自由主義の見直しと官僚主義イデオロギー/3中間階級と社会科学/4適応論とリベラルな実用性/5新しい権力統治とリベラルでない実用性/6社会構造の変動と新しい実用性

第5章 官僚制のエートス

1工学的発想と官僚主義/2学閥という官僚制/3予測と制御の政治学

第6章 科学哲学

1方法と理論の記号学――間題をめぐる倒錯/2指標化の罠/3問題定立のビボット/4帰納と演釋――精密化の希望的観通と想像力の職人的勘所/5中立的な精密科学の政治性

第7章 人間の多様性

1人間の多様性を理解するための観点――社会構造、制度、生活圏/2国民国家という単位/3社会学と社会諸科学/4社会科学の統一とは何か

第8章 歴史の利用

1歴史学と社会科学/2歴史としての現在/3現代社会の歴史的特殊性/4人間性の本質/5心理の社会学

第9章 理性と自由について

1第四の時代/2合理化の帰結/3陽気なロボット/4社会科学者の責務

第10章 政治について

1社会科学者の三つの役割/2現代史は運命ではない/3誰に何を語るべきか/4民主主義と社会科学者/5社会科学の約束

付録 知的職人論

1ファイルをつける習慣/2『パワー・エリート』はいかにして生まれたか/3経験的調査の実際/4アイディアを生む方法/5社会科学の文章の書き方/6知的職人のための警句

原注

社会における発見の方法――ミルズ「社会学的想像力」解説

訳者あとがき

索引

訳者解説は以下のリンクで読むことができる。

「訳者あとがき」でも触れられているが、英語圏の大学において現在でも社会学の初学者向けの指定文献になっているという。また、国際社会学会が1998年に行った「20世紀の社会学書」に関するアンケートでも、ヴェーバーの『経済と社会』に次いで第2位になっている。

各章ごとにテーゼと具体的な事例が挙げられているので、読み進めやすい。一方で、方法論的個人主義と方法論的集合主義の対立や批判理論の意義など、社会学理論に関する意義も分かっていたほうが(特に第2章で展開される)パーソンズらへの批判の要点が掴めると感じた。

社会学的想像力とは

そもそも題名にもなっている「社会学的想像力」とは何なのか?

ポイントは「個人」と「歴史」の関係である。

社会学的想像力を手にした人は、より大局的な歴史的場面を、個人ひとりひとりの内的な精神生活や外的な職業経歴にとってそれがどのような意味をもっているのか考えることじて、理解することができる。また、それは日々の錯綜した経験のなかで たちの社会的立場をどのようにしてしばしば見誤ってしまうかを説明してくれる。まさにそうした錯綜のなかでこそ、現代社会の枠組は探求されるし、まさにそうした枠組の中でこそ、色々な人々の心理も定式化される。こうした作業を行うことにより、ひとりひとりの個人が抱える不安は、私的問題としてはっきりと焦点が合わせられるようになり、 公衆の無関心も、公的問題に対する積極的な関与へと変わっていくことになる。(19頁)

代々あらゆる個人は一定の社会で生きるもので、 彼が人生を生き抜くことは、何かしら歴史的な流れと不可分のものであることもわかってきた。個人は、社会や歴史におけるせめぎ合いのなかで形づくられるものではあるが、彼が生きているという事実によって、どんなにわずかであっても、この社会の形成や歴史の流れに貢献しているのだ。 (20頁)

社会学的想像力により、歴史と個人史とを、さらには社会のなかでの両者の関わりを洞察することが可能になる。それが社会学的想像力の責務であり約束なのだ。(20頁)

漠然と生活していると、自分が呼吸している現在が「歴史」とつながっているとは考えにくい。しかし、「個人」の認識や行為が「社会」によって形作られているのと同時に、「社会」も「個人」の行為によって形作られている。その結節点を見つけることこそが「社会学的想像力」だとミルズは述べている。

ただ「個人」と「歴史」と言っても漠然としている。そこでミルズは「私的」「公的」という区別を使って論を立てていく。その際に対応するのが「生活圏」と「社会構造」という区分である。

社会学的想像力を作用させる区分のなかで最も実りが多いのは、おそらく「生活圏における私的問題」と「社会構造における公的問題」との区分である。両者の区別は、社会学的想像力の基本的なツールであり、あらゆる社会科学の古典に特徴的なものの見方でもある。(24頁)

私的問題(trouble)は、個人の性格や、他者との対面的な関わり合いのなかで生じるものである。それは、自己や直接に自分のこととして実感できるような社会生活の限られた範囲に関わる。したがって当然、私的問題をうまく立論し、対処することは、それぞれの歴史をもつ人々の内面や、彼が直接に向き合っている生活圏という範囲のなかで――すなわち、直接経験し、それなりに意図的な対処ができるような社会状況という範囲のなかで――、可能である。こうした問題は私的な事柄であり、個人によってそれまで育まれてき た価値が脅かされていると感じられることを意味する。(25頁)

公的問題 (issue)は、こうした個人と関わる局所的な環境や、内面的な生を超えて生じるものである。それらは、個人の生活圏を歴史的な全体社会の制度へと組織化してゆくこと、つまりは、どのようにして様々な生活圏が重なり合い、相互に浸透し合い、社会的・ 歴史的な生という巨大な構造を形づくってゆくかということと関わる。こうした問題は公的な案件であり、公衆によってそれまで育まれてきた価値が脅かされていると感じられる ときに問題となることである。(25頁)

なぜ、「私的問題」を「公的問題」を区別し考える必要があるのか。第10章ではその理由について、公共的知識人としての「社会学者」の使命であると書いている。

解放する教育の最終目的は、文字通り、自己教育・自己陶治する男女、簡単に言うと自由で理性的な個人である。……大衆社会のなかの人々は私的問題にさいなまれており、彼らはそれを社会的問題に変えることができない。彼らは、自分の生活圏の私的問題と社会構造の問題との相互作用を理解していない。他方、真の公衆のなかの理解力のある人は、まさにそれができる。彼は、自分が個人的問題だと考えたり感じたりするもの が、非常にしばしば他の人にも共有されている問題であることを理解しており、もっと重要なことには、それはいかなる個人によっても解決できず、自分が生活している集団の構造や、ときには全体社会の構造の変更によってのみ解決できるということを理解している。 ……私的問題を公的問題へと翻訳し、公的問題を多様な諸個人にとっての人間的意味の観点へと翻認し続けることは、――リベラルな教育者としての――社会科学者の政治的使命である。研究のなかで――そして教育者としては人生のなかでも――この種の社会学的想像力を発揮するのが、彼の使命である。公の場で自分を目にする人々の間に、そのような思考の習慣を陶治することが、彼の目的なのである。これらの目的を達成するということは、 理性と個性を手に入れるということであり、それを民主的な社会の支配的価値にするということである。 (314頁)

このような問題意識はフランクフルト学派の批判理論と同時代的には同様の問題意識を持っていると言える。実際、エリック・ブロナー『フランクフルト学派と批判理論』ではミルズと批判理論の類似性を指摘している。

ある種、(パーソンズらに代表される)社会システム論が主流であったアメリカ社会学の文脈で批判理論的な問題意識を持ち込んだのがミルズと理解できるのかもしれない(この点はもう少し社会学史の勉強が必要なので留保しておく)。

ただ、どちらにしろミルズの問題意識の根底にあるのは「資本主義」であるし、「歴史」や「社会構造」という言葉で表現しようとしているのはまさに「資本主義的生産様式が支配的な社会」である。

グランドセオリーへの批判

2章と3章はパーソンズなどの社会システム理論への批判になっている。ミルズからすればシステム理論はグランドセオリー(壮大な一般理論)であり、扱わないわけにいかないが厄介なものとして扱われている。

その上でミルズはシステム理論では「何が問題かできなくなっているのか」という問いを立てる。そしてその答えは「闘争」の不可視化である。

要点をはっきりさせるために、まず 第一に、こうした道徳圏について説明を加えたい。第二に、こうした道徳圏のまやかしの 自律性について議論したい。第三に、社会構造のいかなる分析においても最重要視される べき問題のいくつかが、パーソンズの概念化によって、どのように問題化できなくなっているかを示したい。(73頁)

こうした用語では、闘争という考えはうまく定式化できない。構造的な対立、大規模な革命などを、グランド・セオリストは想いうかべることもできない。実際、一度確立した「システム」は、安定しているだけでなく、もともと本来的に調和的な物と考えられる。パーソンズの言葉を借りれば、不安定要素は「システムに招き入れ」られなければならないのである。説明されている規範的な秩序の考え方によってある種の利害の調和が、あらゆる社会に本来的な自然な特質として仮定される。こうした秩序観は、一八世紀の哲学者にとっての自然的秩序という観念とも酷似した形而上学的なアンカー・ポインである。……闘争を魔法のように消し去り、実に見事な調和の実現を可能にした代わりに、この「体系的」で「一般的」な理論は、社会変動や歴史をうまく扱うことができなくなってしまった。(83~84頁)

個人的には社会学の本や授業を受けていて感じた違和感がすっきり解けたような気がした。システム理論では「行為」を基礎単位に様々な「社会統合」や「システム統合」が語られるが、その中に「統合されない要素」は基本的に初めから考慮されず招き入れられるしかない。

社会学の官僚化への批判

第3〜5章で主に扱われるのは「社会学者の官僚化」の問題である。これは同時代的な問題としてミルズの目の前に広がっていた問題であり、今日では空気のようなものとして存在している問題でもあると言える。それは社会科学が生み出す「知」としての権力作用への警鐘でもあった。

今日、社会調査はしばしば、陸軍の将軍、ソーシャルワーカー、企業経営者、刑務所長などの依頼に応え、 調査結果を直接に提供している。こうした官僚的な利用は増加しており、今後も増えていくに違いない。研究は、社会科学内外で、イデオロギー的なやり方でも利用されている。 事実、社会科学のイデオロギー性は、社会的事実としての社会科学の存立と関わる。あらゆる社会は、自らの本性についてイメージ、とりわけ権力システム、権力者の支配を正統化するイメージやスローガンを持っている。社会科学者が形成するイメージや観念は、そ うした一般のイメージと一致する場合も、しない場合もあるだろう。しかし、社会科学者 の示すイメージや観念は、一般的イメージに対してなんらかの影響を及ぼしている。(142頁)

影響の内実が知られるようになると、それらは議論の対象となり、そして次のように用いられる。 権力の編成や権力者の支配力を正統化することで、社会科学の生み出すイメージや観念は権力を権威に変換する。 権力支配の編成や権力支配者を批判したり、問題を暴露したりすることで、権威の化けの皮を剥ぐ。 権力や権威の問題から注意をそらすことで、それらは社会の構造的現実からも注意をそらす。(143頁)

新しい実用性は、社会科学のイメージ、さらには社会科学者のイメージを一新した。新しい制度――産業関係センター、大学の調査研究所、企業、空軍、政府の新しい調査部門 など――が生まれ、このリベラルでない実用性がそこに導入された。それらが研究するの は、社会の底辺に生きるボロボロになった人々―ー「不良」少年、「ふしだら」な女性、 稼ぎ」労働者、「アメリカ化されていない」移民など――ではない。事実が空想かともかく、それらがつながりをもっているのは、まったく逆の立場にいる社会のトップ層、 とりわけ企業幹部のなかでも物のわかった集団や、かなりの予算をもった将軍たちである。 その学問の歴史においてはじめて、社会科学者は、福祉事務所や農政顧問などをはるかに 超えるような、私的権力・公的権力と仕事上のつながりをもつことになった。(167頁)

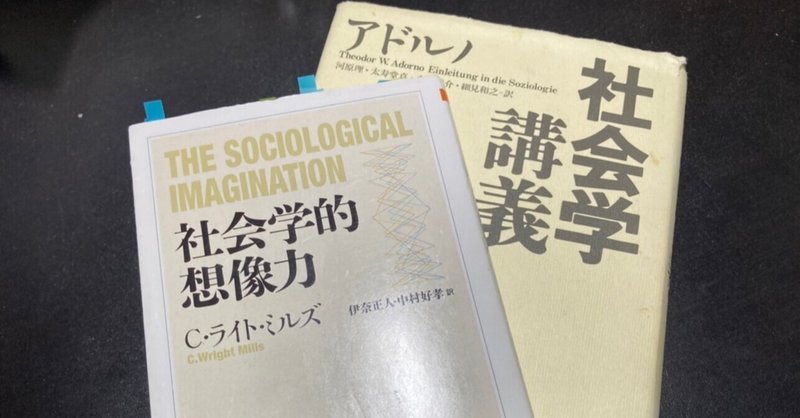

ちなみにミルズが『社会学的想像力』を書いた9年後にアドルノは『社会学講義』(邦訳:作品社、2000年)の中で社会学はそもそも、、その始まりから社会統制的な性格を持った性格を持っていたと指摘する。

歴史的に成立した姿での社会学は、昔から、テクノクラシー的な要素とほとんど言わざるを得ないもの、〈社会工学〉のような要素を含んでいました。したがって、つぎのような信念を社会学は抱いてきたのです。すなわち、一定の方法論的な技術を駆使する学問上のエキスパートたちが、社会統制という役割を公然ともしくは間接的に委ねられることによって、可能なかぎり均衡のとれて安定した状能状態、いわば機能的な状態――拡張と改良によって、現存のシステムがそのまま雑持される状態――をもたらすことができるのだ、という信念です。(29頁)

ただミルズとしては同時代的に広がっていた経験主義の技法とその官僚的利用に対する危機感と問題意識が強くあったとうことができる。

このごろ、「新しい社会科学」という呼び方が用いられるようになってきたが、これは抽象化された経験主義だけではなく、新しいリベラルでない実用性も含めての呼称である。 その用語は、方法と用法の両面を指すものであるが、それはまったく正しい。なぜなら、 抽象的な経験主義の技法とその官僚主義的な利用とはこんにち恒常的に結びついているか らである。このような結合により官僚主義的な社会科学が展開されるようになった、というのが私の主張である。(177頁)

「個人」と「社会構造」

社会学的想像力によって明らかになるのは「個人」と「社会構造」の相互関係である。ある「個人」を理解するためには「社会構造」を知らなければいけない。

社会構造の類型は、政治、親族、軍事、経済、宗教という制度的な諸秩序に注目することで、うまく理解できるだろう。ある歴史的な社会におけるそれらのアウトラインを把握できるようにおのおのの秩序を定義し、それぞれの制度がどのように関係し合っているか、要するに、どのように社会構造を編成しているかを問うのである。それにより簡便な一組の「作業モデル」が提示される。この「作業モデル」によって、特定の時代の特定の社会 を検討する際に、諸制度を「結びあわせている」紐帯をよりはっきりさせることができる。

また、このことを示す例として、マルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』の有名な一節、

人間は自分自身の歴史を創るが、しかし、自発的に、自分で選んだ状況の下で歴史を創るのではなく、すぐ目の前にある、与えられた、過去から受け渡された状況の下でそうする

を、引用して次のように述べている。

歴史的研究は、私たちが構造に気づく可能性を高めるだけではない。たった一つの社会を静的なものとして理解することさえ、歴史的素材を利用しなければ望めない。社会のイメージは、歴史特殊的なイメージである。マルクスの言う「歴史的特殊性の原理」は、第一に、いかなる特定の社会でも、それが存在する固有の時代の観点で理解すべきだという判断である。「時代」がどのように定義されるのであれ、ある特定の時代に一 度、イデオロギー、男女の諸類型は、一つの独特なパターンのようなものを構成する。これは、そうした歴史的類型は他の類型と比較できないという意味ではないし、そのパタ ーンは直感的にしか把握できないという意味でもない。その意味は、この歴史的類型のなかで、変動の多様なメカニズムがある独特な種類の交差をするようになるということであり、これが歴史的特殊性の原理の第二の内容である。このメカニズムのことを、カール・ マンハイムは――ジョン・スチュアート・ミルにならってーー「媒介原理」と呼んだが、 それこそが、社会構造に関心をもつ社会科学者が把握しようとしているメカニズムなので ある。(254頁)

「社会構造」と「個人」を繋ぐ事はなぜ必要なのか。それは先に述べた「公的問題」「私的問題」とも関係する。

歴史的社会構造から生じる無関心との双方に注意を注ぐ必要がある。問題を選択して定立することにより、まず第一に、私たちは無関心を公的問題に変換し、不安を私的問題に変換する。そして第二に、定立された問題のなかに私的問題と公的問題の双方を位置づけなくてはならない。どちらの段階においても、できるだけ単純に、正確に、問題に含まれる 価値と脅威を論定し、照らし合わせなくてはならない。 一方、問題への適切な「答え」とは、戦略的な介入ポイントーー構造の維持・変動を行う「てこ」ーーを見定めるものとなる。そしてまた「答え」は、介入できる立場にありながら、それを行わない者を評価するものとなる。問題の定式化にはさらに色々なー―もっ とたくさんのーーことが必要である。ここでは、一つのアウトラインを示すのにとどめたい。(226頁)

この「戦略的な介入ポイント」「構造の維持・変動を行う『てこ』」という表現こそが、ミルズの『社会学的想像力』の中で最もラディカルな部分であると言える。個人は社会構造の中に放り込まれていると同時に、社会構造は無数の個人によって作られている。それはつまり「個人」の行為のあり方や「介入」の仕方によって「社会構造」は変えることができる。そして、そのための「てこ」を見つけることこそが社会科学者の使命だということだ。

これまでミルズが「抽象化された経験主義」や官僚化を批判するのも、この「てこ」の可能性を見つけ出すことではなく、調和的なものとして世界を捉えようとしている点への批判であったということができるだろう。

「私たちはどこに向かっているのか?」という問いに答える試みのなかで、私たちは趨勢を考察できる――そしてそれは、 社会科学者がしばしば行おうとしていることなのである。その際に私たちが行おうとして いるのは、歴史のなかに引きこもるのではなく、歴史を研究することであり、「単にジャーナリスティック」にならずに、現在の趨勢に注意を払うことであり、単なる予言者にならずに、これらの趨勢の未来について判断することである。これはすべて行うに難しではある。私たちは、歴史的素材を扱っているということ、それは非常に急速に変化すること、 逆の傾向も存在するということを忘れてはならない。そして私たちは常に、きわどい現在の緊急性と、時代全体に特有な趨勢の意味を明らかにするために必要な一般性との間でバ ランスを取る必要がある。しかしなによりも、社会科学者はいくつかの主要な趨勢を同時にまとめて見ようとしている。つまり、バラバラの生活圏で起こり、合わさって新しい何かが生まれることもないし、そもそも合わさることもないような出来事として見るのではなく、構造的に見るのである。こうした構造的な目標ゆえに、趨勢の研究はある時代の理解にとって重要になるのであり、そのためには歴史の素材を十全かつ上手に使う必要がある。(260~261頁)

このように考えると「現在の趨勢に注意を払い」「趨勢の未来について判断する」ことができている社会科学者はどれくらいいるだろうか。

(個人的には沖縄現代史の大家である新崎盛暉が真っ先に思いついた。また、「従軍慰安婦」や戦後責任問題を研究してきた林博史や笠原十九司の仕事も歴史の観点から「現在の趨勢」を判断してきていると言えるだろう。)

個人やパーソナリティ形成に制度や歴史は否応がなく関係してくる。このことがわかってくると近年の社会学で注目されてきているオーラルヒストリーやエスノメソドロジーこそ、「社会学的想像力」に基づいた理解が必要であると言える。同時に、それらの研究がつまらないとすれば「社会構造」の理解が不十分であることが限界として立ち現れるだろう。

ある個人の生活は、その個人史が生きられる制度との関係なしに適切に理解することはできない。というのもこの個人史は、獲得、落伍、軌道修正、そして最も個人的な意味で は一つの役割から別の役割への移動の記録だからである。人はある特定の種類の家族の子どもであり、ある特定の種類の子ども集団の遊び仲間であり、学生、工員、職長、将軍、 母親である。人生の大半は、特定の制度内部でそのような役割を演じることから成ってい る。ある人の個人史を理解するためには、その人がどんな役割を演じてきて、今なにを演じているか、それはどんな重要な意味をもっているかを理解しなければならないし、その役割を理解するためには、それが組み込まれている制度を理解しなければならない。 しかし、人間を社会的創造物として見ることで、個人史を単に社会的役割の連続として 表面的に理解するよりも、はるかに深い追求が可能になる。(272~273頁)

人の個人史と性格は単に生活圏という観点だけでは理解できないし、また幼い時期― 幼児期と子ども期――の環境という観点をとっても完全には理解できないのは確かである。 適切な理解のためには、これらの内面的環境と広範な構造的枠組との相互作用を把握する必要があり、この枠組の変容と、それが生活圏に及ぼす影響を考慮する必要がある。社会構造や構造変動が、より個人的な親密圏やそこでの経験にも関わっていることがわかれば、 固有の生活圏内にいる本人が気づいていない個人的振る舞いや感情の原因を理解できる。 (273頁)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?