五行通背拳『小連環』を考える-修剣痴武術の形成・発展・継承とその変容についての一試論(その弐)

はじめに-套路『小連環』の位置づけ

『小連環』とは計26の動作から構成される大変短い套路であり、普通の速度で演練すれば、わずか20秒から30秒足らずで終了してしまうものです。

しかし、この套路は、短いながらも修剣痴系五行通背拳の真面目を伝えており、修大公が編纂した套路の代表として必ず言及されるものでもあります。

更に『小連環』は、通背拳のいくつかの技法の基礎的組合せ(連環)パターンを習得する「六路行状」と、中級以上の套路である「通背掌」、「猿鵬奇勢」などを架橋する役割を果たしているとも考えられます。

ここで紹介する標準的『小連環』の「拳譜」は、1980年代に遼寧省で進められた武術文化の発掘・整理作業の一環としてまとめられたものであり、薛儀衡老師(瀋陽体育学院)が提供した原稿に基づくと伝えられています。(注)

以下、その「拳譜」に基づき『小連環』に織り込まれた技法的特徴を考察します。

(注)標準的『小連環』の拳譜は、中華人民共和国各地において進められた武術遺産発掘整理作業の成果の一環としてまとめられ、『中華武術文庫: 拳械部 拳术类/ 「通背拳 」/辽宁省武术挖整组、 沈阳体育学院武术挖整组』(1990年)(以下「遼寧通背本」と略)に採録されており、この『小連環 「拳譜」は薛儀衡老師(瀋陽体育学院)が原稿を提供したと書籍の冒頭(P.3)で明記されています。

標準的『小連環』拳譜の構成について

『小連環』は往路及び復路の二段から構成されていますが、標準的拳譜上、復路は往路と同一の技法構成であり、その第一段(往路)は、三つの<段(パート)>から構成されていると考えられます。

<前段>

引手

穿掌落歩中拳

換跳歩摔拍掌

捋带弾腿

落歩鑚(中)拳

捃捉劈山(砸拳)

双推掌

<中段>

撤歩攔截

引手

<後段>

掩手劈山

連環翻劈山

補手鑚(中)拳

以下、各段について見ていきます。

標準的『小連環』拳譜の前・中・後段、各段の特徴

1)前段

『小連環』の<前段>部分は、通背拳の根幹である五行掌を中心にした代表的技法の組み合わせ(連環)であり、技の仕掛けから極め技までの一連の流れが表現されています。

また、この<前段>には、穿掌落歩(沈身)中拳から跳躍動作を経て着地。次いで、捋带(左右の手で連続して弧を描きながら相手の腕を巻き落とし崩しを加える動き)しつつ、少し伸び上がり気味に弾腿を放った後、再度急激に落歩(沈身)中拳を打ち込みます。

一連の動きは上下振幅(起伏)が大きく、途中、捋带を挟みながら、相手を上下に揺さぶり連続攻撃を畳みかけるという通背拳独特のリズムが明確に刻み込まれています。

更に、劈山から双推掌へと繋ぐ最終部の流れは体幹の「呑吐」が強調され、ここにも通背拳らしさが顕著です。

なお、穿掌落歩中拳-換跳歩摔拍掌-捋带弾腿-落歩鑚(中)拳(更に-捃捉劈山(砸拳)-双推掌)は、『六路行状』の『猿猴入洞』で学ぶ連環(コンビネーション)であり、『小連環』だけでなく『通背掌』、『猿鵬奇勢』、『大連環』といった套路にも見られることから、通背套路を構成する基幹的技法連環の一つとして位置付けられることがわかります。

以下、読者の参考として猿猴入洞の(跳歩)穿掌落歩中拳-換跳歩摔拍掌-捋带弾腿-落歩鑚(中)拳-劈山-双推掌部分を取り出した動画を紹介しておきます。演練者は林道生徒弟の王永発老師です。

2)中段

そして、套路の<中段>では、攔截(一種の回し受け類似の技法と形容すべきでしょうか)で攻撃を捌きつつ後退、間合いを一度外し、態勢を整えなおし、引手に構え直す。

3)後段

套路の<後段>では、遠方から一気に間合いを詰めつつ左右の劈掌を連続して激しく打ち込み、猿猴(さる)が宙を走り飛び掛かるような勢いで補手中拳を極めるという構成で、手法と歩法との協調が重要なテーマとして設定されているように窺えます。

以上は、あくまで「遼寧通背本」に採録された標準的『小連環』拳譜に基づく考察です。

林道生老師による『小連環』演練動画と「遼寧通背本」拳譜との違いについて

ここでいったん「拳譜」をはなれ、大連の代表的通背拳家であり、「遼寧通背本」の執筆委員一人である林道生老師の演練動画を見ることにしましょう。

前回投稿した動画より画質が明るく、画角が真横からですので動きがより明瞭です。林老師、とても端正な風格ですね。以下、スロー再生版の動画も埋め込んでおきます。

そして、この林道生老師による演練動画と、「遼寧通背本」に掲載された演練挿画(モデルは林道生老師の得意弟子である王永発老師)との間には、興味深い違いが随所に認められます。

以下、幾つかの例示です。

例1)穿掌落歩鑚拳

「遼寧通背本」では、落歩鑚拳の蓄勢は提膝歩ですが、林道生老師の蓄勢は寒鶏歩に近い歩形であり、鑚拳を極めた瞬間の歩幅もかなり狭くなっています。

例2)捃捉劈山(砸拳)から双推掌

この部分は以下三つが大きく指摘できるかと考えます。

1「遼寧通背本」では、捃捉劈山(砸拳)は左右連続して繰り出されているが、林道生老師の演練動画では右劈山1回のみ。

2「遼寧通背本」では、右劈山の後、過渡式的な左穿掌を入れているが、林老師の演練動画では、右鑚拳を打ち終えた後、右手を直ちに振り上げ右劈山を極め、そのままシームレスに双推掌の蓄勢に入っている。

3「遼寧通背本」では、双推掌を極めた瞬間、前後の歩幅は広く左足(後ろ脚)踵があがるいわゆる”麒麟歩”の状態だが、林老師はしっかりと後ろ脚の跟歩し”三七歩”の状態まで一瞬整えていると見られる。

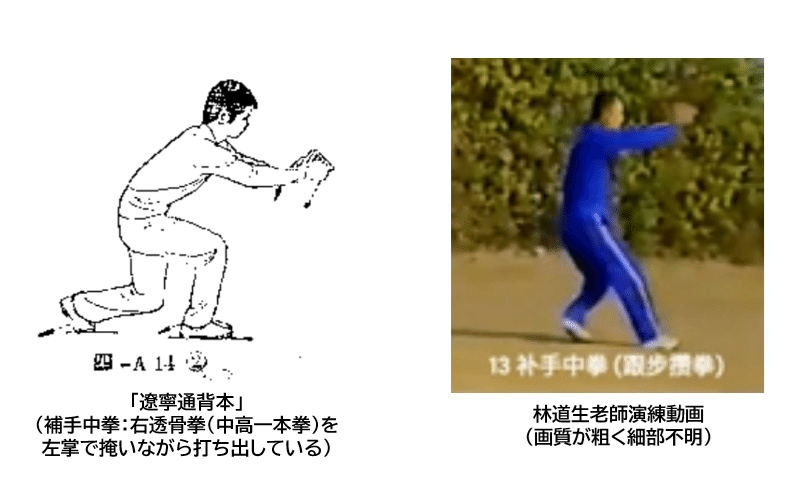

例3)補手鑚(中)拳

「遼寧通背本」では右足に重心を深く置いた”麒麟歩”での補手中拳(右中高一本拳を左掌で上から覆い隠すようにして打ち出し)とされているが、林老師の演練動画で掌の軌道を見る限り、殆ど上からかぶせる様に下方に打ち込んでおり「捕鼠(跟歩撲按掌)」に見えるという点が気になります(あくまで個人の受け止め)。

おわりに

では「遼寧通背本」に採録された標準的『小連環』拳譜の内容と、右書籍の執筆委委員の一人でもある林道生老師自身の演練動画との間に、上掲のような違いが見られる背景には何があるのでしょうか。

勿論、各老師(伝承系統)の間で大小の違いがあることは自然なことですが、一つの有力な作業仮説は林道生老師の演練動画が撮影された年代(1980年代。1983年撮影とする説もありますが、複数年に亘り記録映像が撮影されたものと考えます。)と標準的拳譜が採録された「遼寧通背本」の出版時期(1990年9月)との微妙な年代的間隔、および記録映像収集作業と「遼寧通背本」作成作業の目的上の相違です。

すなわち1980年代の演練動画の撮影時には各伝承系統における通背拳家の套路をありのままの姿で発掘・記録することが目的とされていたと考えられます。

これに対し、「遼寧通背本(1990年9月出版)」の作成には、発掘された諸系統の多様な通背拳套路を、一定の権威の下に、整理・標準化していこうという大きな意図も込められており、その結果として編纂されたのが標準的『小連環』拳譜と推察されます。

この作業仮説の深堀りは将来の研究テーマにしたいと考えますが、次回の投稿では、1980年代に撮影された(即ち標準的『小連環』が表れる前の時代の)林道生老師以外の大連の著名な通背拳家の演練動画等をとりあげ、更に比較・考察を進めていきます。

最後までお読み下さり有り難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?