五行通背拳『小連環』を考える-修剣痴武術の形成・発展・継承とその変容についての一試論(その壱)

先日投稿した「修剣痴五行通背拳に関する”4つの発展段階”について(序論)」では、大連の通背拳家である閻子奇老師(劉泊泱徒弟。元大連市武術協会主席。)が示された「修氏五行通背拳的发展经历了四个阶段」説を御紹介しました。

この「修剣痴武術の四段階発展説」は極めて示唆に富んだ指摘であり、これを基本的な仮説として措定しつつ、修剣痴の五行通背拳がどのように形成され、発展していったか、また、これが後世、どのように受容、継承され、また時代を経る中でどのように変容していったのか検証、研究してみたい。そんな気持ちが、日毎に強くなっていきました。

とは言え、修剣痴の残した武術体系は膨大であり、その全てを研究スコープに収めることなど不可能です。何かひとつ、修剣痴武術を特徴づけるような適切なテーマをうまく切り出し、研究すること。そうすることが、手堅いやり方なのではないか、そう考えるにようになりました。

では何が適切なテーマとして考え得るのでしょうか。

修剣痴は、幼少期から青年期にかけて小架式祁家通背拳を学びました。少祁派通背拳とも呼ばれるこの門派では、「単操(個別技法)」や「散手(約束組手)」の練習が主体であり、「套路(型)」は極めて少なかったと伝えられています。

その後、修剣痴は、形意門・八卦門等の内家拳武術家との交流を重ねるなかで触発され、感得するところがあり、自らの武術技法・教学法の理論化・体系化を押し進め、徐々に「五行通背拳」を形作っていきました。

その過程において、修剣痴は数多くの「套路」を創編し、またこれらを随時改編、発展させていったと伝えられています。

そうであれば、修剣痴が創編した「套路」を手がかりとし研究することはできるのではないか。「套路」を手掛かりに、修剣痴の五行通背拳がどのよう形作られ、発展し、後世どのように受容、継承され、そして変容していったのか、これらのことも、たとえ断片的ながらでも検証可能なのではないか。そう考えるようになりました。

ここで、ふと、ある套路の名前が脳裏に浮かびました。

修剣痴が創編した套路のなかで、代表的なものとして必ず言及されるものが『小連環』です。

この套路は、通常、通背拳修行者が「六路行状」と呼ばれる一連の主要な手法・腿法・歩法等の組み合わせ練習を修行した後、『通背拳』、『大連環』、『猿鵬奇勢』、『三十六手』、『五十四手』といった、より長編の高級套路を学ぶのに先立ち、学習するものとして位置づけられているようです。

そして『小連環』については、[1] 二段(路)構成の短い套路であること(なお、第二段(路)は基本的には第一段(路)と同一の技法構成)、[2] 大連の武術家による様々な「演練動画」にアクセス可能であること、また、[3] 市販の書籍等において既に複数の「拳譜」が公開されていることといった調査上の利点があります。

手厚めに資料収集が可能であるこの套路は、研究テーマとして、まさに最適ではないか。そう思うに至りました。

それでは、『小連環』とはどのような套路なのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

大連市における標準的(大連スタンダード)な『小連環』は、1980年代に伝統武術発掘作業の過程において収録された林道生老師の演練動画で知ることができます。(この記録映像の撮影は1983年。林道生老師は当時54歳と伝えられています。)

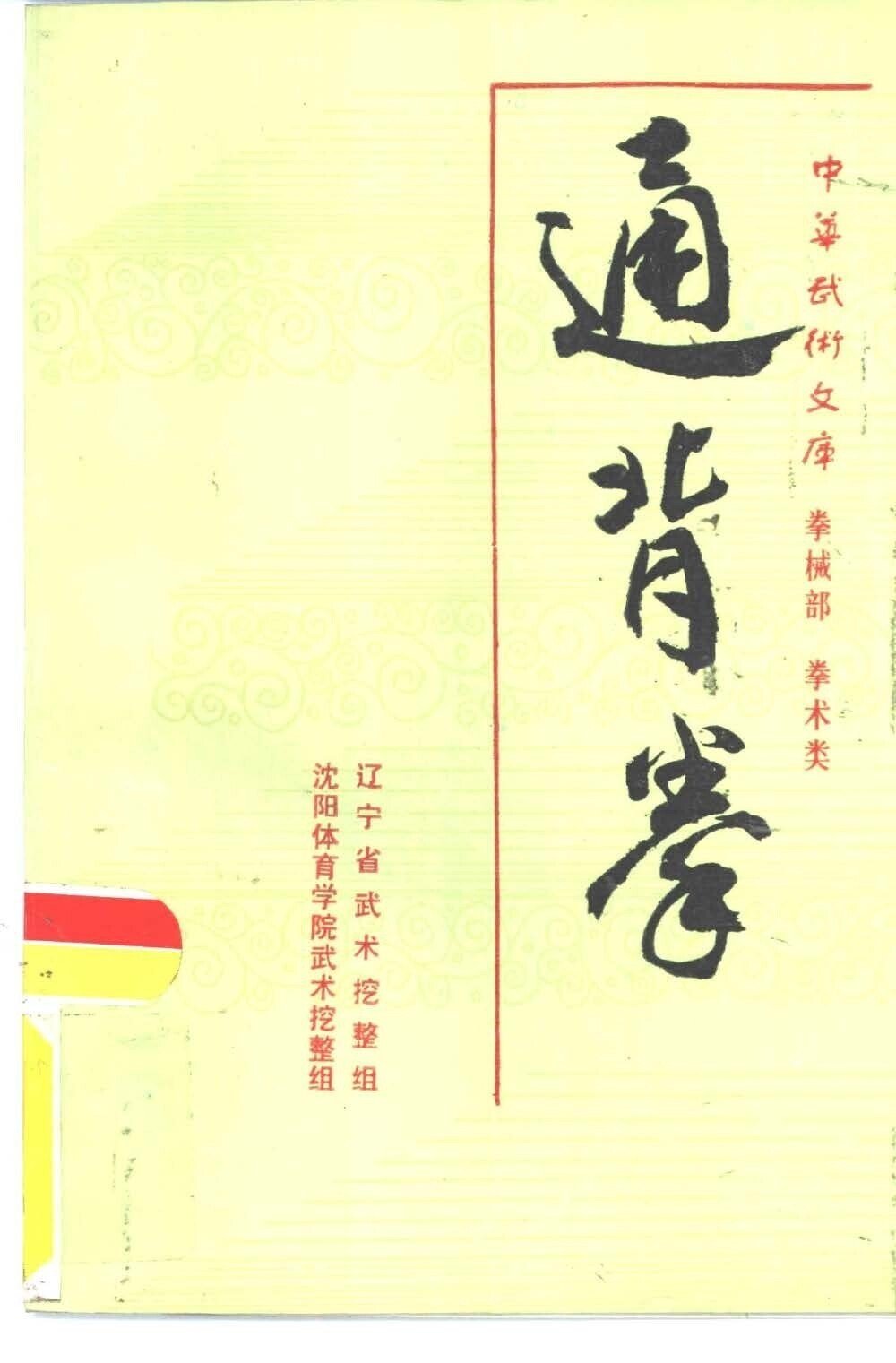

この標準型『小連環』については、通背拳修行者なら誰でも知っている黄色い表紙の『中華武術文庫: 拳械部 拳术类/ 「通背拳 」/辽宁省武术挖整组、 沈阳体育学院武术挖整组』(1990年)に、その「拳譜」が採録されています。(ちなみに林道生老師はこの書籍の主要な執筆メンバーのお一人です。)

以下、この書籍に掲載された標準型『小連環』の拳譜です。

第一段(第一路)

1 拢胸抱月(虚步交叉掌)

2 立鹤舒顶 (虚步双引手)

3 穿掌落步穿心炮 (穿掌落步攒拳)

4 雄鸡决斗 (换跳步摔拍掌)

5 连环捋带飞球腿 (搂扒捋带弹腿)

6 落步钻心炮 (落步攒拳)

7 捃足劈山 (左右砸拳)

8 直立推山 (跟步双推掌)

9 撤步圈拦 (撤步拦截)

10 立鹤舒顶 (虚步引手)

11 掩手劈山 (捋手劈掌)

12 连环翻劈山 (左右劈掌)

13 补手中拳 (跟步攒拳)

14转身立鹤舒顶 (转身虚步引手)

(以下、第二段は第一段の繰り返し)

先ほどの林道生老師演練動画をスロー再生し、拳譜の技法をキャプションで入れてみました。微妙に字幕と動画とにズレがありますが、ご容赦ください。

これで標準的な『小連環』がどんな套路か、イメージできましたでしょうか。

しかし『小連環』については、実際には修行者により構成に若干の異同があり、風格の違いも認められます。

翻って。そもそも、今日多くの通背拳修行者により演練される標準型『小連環』は、はたして修剣痴自身が創編した姿と同じもの、或いはどの程度異なるものなのでしょうか。

そして、『小連環』を『小連環』たらしめる中心的な構成要素(技法)とは何なのでしょうか。 このような問いに導かれ、次回投稿から、緩々(ゆるゆる)と『小連環』研究の旅は、始まります。

旅の途、寄り道、脱線、時に立ち止まることもあるでしょうが、お付き合いいただければ幸いです。(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?