箱張りのレシピ1(下張り偏)

硯入れ用の 和紙の箱のご注文を承りました。

大きさ 縦15cm 横9cm7mm 高さ 3cmです。

4mm厚の 厚紙(色紙の二枚芯)を使います。

大きさに沿って切れ込みを入れ 余分な部分を切り落とします。

まず 内側から 下張り紙を貼ります。

今回使ったのは 表具の掛け軸の総裏打ちに使う 機械漉きの薄めの和紙。

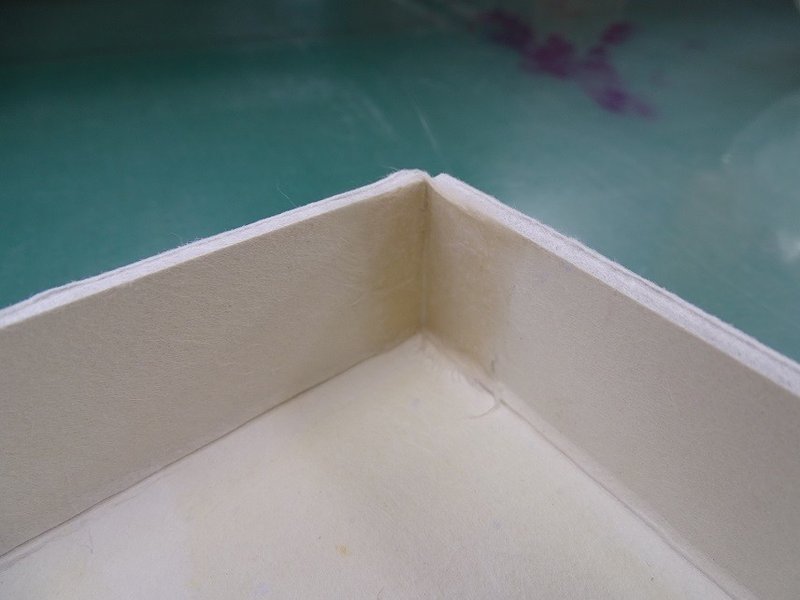

下張りが乾いたら 組み立てて角を補強のために和紙を内側から貼ります。

今回使う糊は 正麩糊(小麦粉を炊いた糊)。

外側の折り曲げたところに 補強の意味と見た目を良くするために 紙粘土を付ける作業をします。

くぼんだ所に糊を付け 細く切った紙粘土を引っ付けていきます。

乾いたら 紙やすりをかけ 外側の下張りをしてとりあえず、下張り終了。

次回に 上張りの様子を レクチャーしますね。

下張りを進めていくと 素材が だんだん 作品になっていきます。

人の手から生まれるものは 人の手を通して モノに 精神(気持ち)が宿り 反映されていく ような気がします。

それぞれの作業にはちゃんと意味があり その意味をきちんと理解して作業をしているかどうかで 作品の出来上がりが変わってくるように思います。

数をこなして手が仕事を覚えていないと たどたどしい作品になるし、意味も分からず流れ作業で作ると 形だけができて味わいのあるメリハリの利いた作品にはなりません。

プロの仕事は 手を抜いてもいいところを知っている、手を抜いてはいけないところのポイントを押さえている ことも 一つの条件かなと思います。値段や目的(お客様のご要望)によって調整するっていうことかな。

師匠が言ってたけど「素人ほど 無駄なところに手をかける」って。

確かに無駄なところに一生懸命手をかけると かえって野暮なモノに仕上がったりすることもある。

見えないところにきちんと手をかけると 品のいい作品に仕上がります。

丁寧に仕事をすると 素材にどんどん磨きがかかり 丁寧な気持ちに応えてくれるように美しいフォルムと強さを兼ね備えたたたずまいになります。

だんだん 作品に風格が出てくるとでも言いましょうか。

手仕事の良さは 素材と作り手の対話から生まれる微妙な空気。

3Dプリンターで作ったものは その モノ から語り掛けてくることはないんじゃないかなと思います。 手仕事の作品は 時に モノ が 語り掛けてくるような そういう味わい 奥深さが あると思います。

次の機会に 箱の上張りの様子のレポートをしますね。

作るの楽しいよ。どんどん作ってね。

もし自分で作るのが面倒なら ご注文ください(笑)

〒700-0822 岡山市北区表町 1-2-36

わがみやうめだ 電話 086-231-3371

梅田剛嗣

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?