「チャレンジするハードルの低さ」と「ゆとりのある時間」をつわのホイスコーレで。〜ちずちゃんインタビューvol.3〜

ちずちゃんへのインタビューvol.3をお届けいたします。

「つわのホイスコーレ」を開くにあたって、ちずちゃんが大切にしたいことを聴きました。

ちずプロフィール: フォルケホイスコーレでの対話や小さなチャレンジを通して、自分を知る機会をたくさん得る。自分自身の受容と、人の輪の中で生きる温かさに浸り、「つわのホイスコーレ」立ち上げを発起。津和野3年目。埼玉県出身。

ひめプロフィール: 北欧の教育やデザイン、暮らし方に興味があり、いつか北欧

に暮らしてみたいなと思っている。ちずちゃんにお誘いを受け、「つわのホイスコーレ」立ち上げに参画。津和野4年目。石川県出身。

「チャレンジするハードルの低さ」と「ゆとりのある時間」を

つわのホイスコーレで。

ひめ:

ちずちゃんがデンマークのフォルケホイスコーレ(以下:フォルケ)に行って、感じたもので、ここは良かったから日本でフォルケを開く時にも取り入れたいなってことだったりとか、

日本でできるかわかんないけど、ここはよかったから取り入れるチャレンジしてみたい!ということとか、あったりしますか?

ちず:

チャレンジするハードルが低いっていうことかな。

デンマークではじめたことの1つにウクレレがあるんだけど、

私、音楽にめっちゃ苦手で意識持っていて…

ひめ:

え〜、そうなんですか!? 意外…!!

ちず:

音楽はできない、楽器はできない。と思ってたんだよね…

勝手な思い込みなんだけど、

楽器始めるとか、スポーツ始めるとかそういうのって、

まだ、やったことないことを始めるはずなのに、ちょっとセンスがあったとか、スジがよくないとできないような気がして、

音楽も音感とかリズム感とかないととか、

運動神経が全くないのにスポーツ始められないんじゃないんじゃないかって思っちゃうのです。本当はそんなことないのに。

デンマークでは、これやろうって集まってきたデンマーク人たち、ほんとに全然、できないってことがあるのよ(笑)

能力やスキル持ってなくてもちょっとやってみたいとか、なんか楽しいね、で始めちゃうの全然ありで。

ボール触るの楽しいね、でバスケやっちゃうとか。

うまくなくてもいいし、上達を目指さなくてもいいの。

ひめ:

なるほどー。なんか、わかるかも〜。

ちず:

ボールを持って、あの上にある籠にボールを入れようとするっていうだけで、なんとなくなドリブルでバスケだよねみたいな、それぐらいでもいいっていうハードルの低さ(笑)

ひめ:

うん、うん。

ちず:

そういう空気感で、誰が何やってもいいっていうことが前提にあるから、あ、私も音楽やってもいいかなって思えて、ウクレレを始められた。

ウクレレは選択科目の一つだったんだけど、私の行ってた学校では、選択科目はタームの半分っだんだよね。

だから余計、ただのとっかかりっていう感じで始められた。2か月くらいだし何となくこれやってみるか、でもいい。

ひめ:

なるほど〜。始めるチャンスはくれるけど、どうするかはあなた次第だよ。そこが任されてるのは始めやすいかもですね。

何かを始めるってなると、それを続けなきゃいけないとか、ある程度極めなきゃいけないみたいなところが、なにかを始めることを億劫にさせちゃったりするじゃないですか。

例えば、日本人が「英語しゃべれますか?」って聞かれたら、

「いやいやいや、全然しゃべれませんよ〜」って

激しく首を振るみたいな人が多いけれど、

外国の人と話したときに

「日本から来たんだ〜。俺、日本語しゃべれるよ!(ドヤ)」

「へぇ〜そうなんだ。どんな日本語知ってるの?」と返したら、

ひとこと

「おはよう。(めちゃいい笑顔)」

以上。(笑)

それだけで、日本語しゃべれると堂々と言っているのか、このひとは???

と、そのときはかなり衝撃をうけて...

そのあと、じわじわきて、思わず笑っちゃったんですけど、

でも、相手はすごく真剣で、みたいな経験が、私もあって…

だったらわたしも「Hello」と「Thank you」言えるから

英語しゃべれるわ、と自信がわいてきたりもして。(笑)

やっぱり日本人の思う「できる」のハードルがめっちゃ高いんだろうなって。上手じゃないと英語はしゃべっちゃいけないとか、上手じゃないと人前で披露しちゃいけないとか、思い込みみたいなものがあるから、 、いや、まだまだ修行中でしてみたいな、いわゆる謙遜の文化なのかな…

でも、それは海外の人と話してみたから気づけたことでもあって。

自分と感覚が全然違うんだな、自分の当たり前って

当たり前じゃないんだなって、すごく感じたんですよね。

もっと、自信持っていいんだなって思えたりとか、自分でそこまでハードルを上げなくても、やってみる、を選んでもいいんだなみたいなところはすごく感じたかも。

でも、それはやっぱ日本の中にいると気づけない視点だったかもしれないですね

ちず:

休みの日に、敷地内のバスケができるところがあって、バスケする?みたいになって始まって…

「バスケ」って言うと、ドリブルして止まったら2歩までしか歩いちゃいけないルールがあってって思っていたんだけど、デンマーク人の子が普通にダブルドリブルとかしてて、

あっ…て、ルール守らなきゃと思っていたけれど、ルールなんてそんなに重要じゃない。

楽しければいいんだって。

ルールを守ることに慣れすぎているのかもしれない。

ひめ:

たしかに、日本ではルールあること前提で何かをすることが多いかもですね。

ちず:

結構このエピソードも私にとっては衝撃で、これでバスケって

言っていいんだ。楽しければそれでいいのかって。

ひめ:

いや、むしろ本来は楽しい、がまず最初なんだろうけど、私たちが受けてきた(受けている)体育の授業とか、まさに、ルールを守りながら、いかに技術を身につけるかみたいなね。ドリブルをいかに早くするかとか、そういうタイプの授業を受けてきているから。

えっっ!めっちゃルール違反なんですけどいいの?みたいなところに目が行っちゃうけど、本来スポーツは楽しむとか、自分の健康を保つためとか、そういう意図でやるものじゃないですか。結構ガチガチに縛られてるんだなってこと気づけたりしますよね。(体育苦手だったわたし...)

ちず:

ね、面白い、ほんと、そういう勝手にハードルを上げてるっていうのは、いっぱいあったな。

もう1個ちょっとエピソード言いたいんだけども、朝の会みたいな時間があって、学校からのお知らせがあったりとか、こんなプロジェクトやってるっって学生が発表したりとか、話したいこと話せる場なんだけど、

で、わたしの通っていた学校は障害がある人も結構いて、

ある1人の障害のある女性で、歳はわかんないけどそんなに若くはない人だったんだけど、時々彼氏が遊びに来る人がいたんです。

朝礼でなんか言いたいことある人?って聞かれた時に、その人が手挙げて。

「あの、これから数日彼氏がいます。よろしくお願いします〜」みたいな感じで紹介してて。

ひめ:

外から人が来るのありなんですね!?

ちず:

うん。けっこうあるある。

その学校の中の空いてる部屋に泊まったりとか。

仲いい人だったら、自分の部屋に泊めたりとかするんだけど。

ひめ:

へぇ〜。

ちず:

2週間ぐらいして、次の朝礼では

「彼氏帰りました〜」って報告があって。

ひめ:

帰った報告もあるんですね、おもしろいなぁ〜

めちゃプライベート…(笑)

ちず:

で?って感じなんだけど、

ひめ:

朝礼で、しかもそれをみんなの前で言うっておもしろいですね〜

日本の学校の朝礼って、校長先生がお話しますとか、先生方から連絡です、というピシッとした感じだから、「彼氏来ました〜」なんて絶対言わないですよね(笑)

ちず:

そう。

でもそれが、発表するハードルも下げてくれるんだよね。

ひめ:

そういうのを言っている人がいたら、うん、私もじゃあこれ、言ってもいいかな。ってなれたりしますよね。

ちず:

実際には言わなくても、何を言っても大丈夫だなって思えるのが

本当にいい。

頑張んなくてもいいというか、そういうきっかけがいっぱいあった。

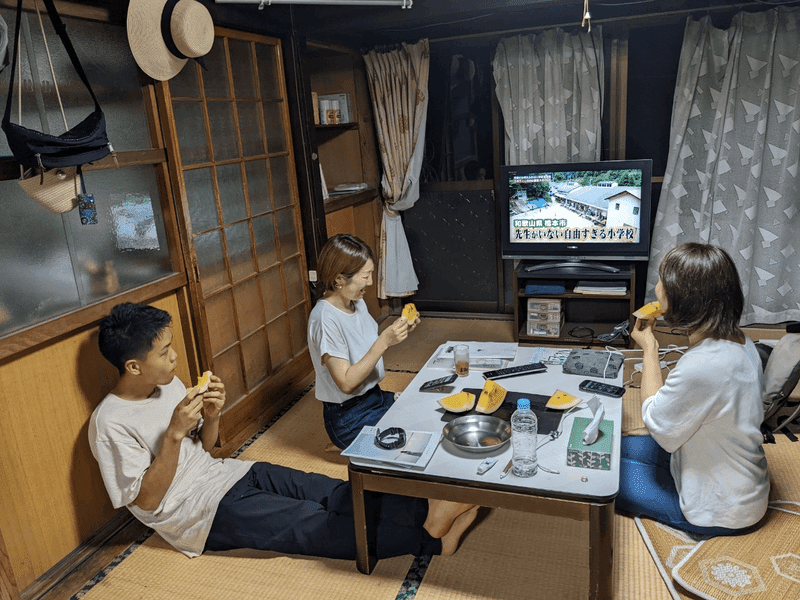

あと、やっぱそれを考える時間っていうか、チャレンジするとかもそうだけど、余暇の時間がいっぱいあって。

授業は大体3時ぐらいには終わって、夕飯は6時ぐらいだったと思うんだけど、ご飯も作る必要もないから、その3時間フリーになるんだよね。

土日はアクティビティに参加しなければ、2日間まるまる何もない。

私はけっこう放課後の時間は学校のウクレレ借りて練習してたんですよ。

ひめ:

え、ウクレレ貸してくれるんですね。笑

ちず:

そうそう。

先生に聞いたら貸してあげるよって言ってくれたから、部屋に持ち込んで.。

そういう、これやってみたいなって思ったのをやれる時間だったりとか、空いてる時間がたくさんある。

食堂で誰かと会って「やぁ」って挨拶したら、そのまま3時間4時間とか

けっこう喋っちゃったり、とかね。

なんか、そういう風に決まっていない時間の中で自然発生的に始まる場が多い。

それは、共同生活だから、そういうのが起こる。

時間があってもアパート暮らしだったら部屋に完全にこもっちゃうけど、ご飯食べるところは、 同じ場所だから必ず誰かと顔を合わせる。

空いている共有スペースのちょっと奥の方で、自分でパソコンで勉強してるとか、本読んでるとか、人とのちょうどいい距離感と自分のための時間を見つけることができる。

私は、内容までは聞こえない程度に人の談笑する声が聞こえる場所で何かしてたり、何もしていなかったり、考えごとするのが好きだったなぁ。人の生活音聞いている安心感があって。

その何も決まってない時間で喋った、何気ない会話がすごいほっこりしたとか、 その時間で本しっかり読んで充実して時間過ごせたとか、そういうのがいっぱいあって、ゆとりを持って暮らせた。そういうのは取り入れたいよな〜って。

ひめ:

うん、なるほど〜。

ちず:

「チャレンジするハードルの低さ」と「ゆとりのある時間」。

ひめ:

そっか、そっか、

ちずちゃんとそれこそ(つわのホイスコーレ開催に向けて)コンテンツとかを作る中で、やっぱり余白、もっと欲しいなって言ってくれたりとか、対話の時間も大事にしたいとか、

それもデンマークのフォルケで体感してきたからこそ、もっと大事にしたいなっていうのがあるんだろうなと、改めて思いました。

それから、食事をする場所が一緒だから、嫌でも1回は、顔合わせられる場があるとかって、なんだか家族みたいだな〜って。

1つのお家にみんなが住んでるから、距離をどれぐらい取るかは、その日の気分だったり、その人次第なところは、余白として置いときながらも、どう過ごすかはいろいろ自分で考えられる余白があるっていいな〜。

日本の学校だと、カリキュラムが決まってて、時間割もあるから、大体、朝の朝礼から始まって1〜4時間目があって、給食食べて、5、6時間目 あって、部活。その後も習い事があったり、塾があったり、宿題もある、みたいな。

結構、カツカツじゃないですか。

授業と授業の合間に10分くらい短い休み時間はあるけど、次の時間テストがあるからテスト勉強するとか、早めに理科室に移動するとか、

そんなことしてたら、ほぼ休み時間なんてなくて、

でも、それが当たり前だし、わたしたちはそんなつめつめ型の学校に慣れてしまっているから、「何もない時間」が来たときに、どうしたらいいんだろう。この時間…みたいに不安になったりとか、戸惑ったりとかしちゃうのかなと思って。

そういうのはあったりしましたか?

ちず:

うーん、

その声はよく聞くし、行った人のブログとか読むと結構書いてありますね。私自身は何しよっかな〜て思ったらふらってここなんだろうって探索しに行ったりとかして、思いのままに過ごしていたかな。

でも、日常で英語を聞くから、それだけで疲れて、寝るっていうのも結構ありましたね(笑)

ひめ:

あ、そっか、そっか〜。それもありますよね。自分の気分とか体調とかに合わせて色んな手段が取れるって すごいいいな〜って思う。

なんだろう。私だけかもしれないけど、余白の時間があるとしたら、もったいないみたいな感覚がある気がする。

余白の時間があるのもったいないから、 勉強するとか、SNSだらだら見ちゃうとか。時間の埋め方は人それぞれだと思うけど、

なんか埋めちゃいがち…なところがあるかな。なんかぼーっとしてちゃいけないみたいな。

「スケジュールが充実している=満たされている、しあわせ」というイメージがあるというか。

SNSとかで理想の暮らしみたいにあがっている人の投稿って、すごい詰め込んでいるな〜と、わたしは思ってしまう。

朝は5:30に起きて出勤までの間に、勉強したりランニングしたりして朝活をし、出勤して、帰ってきたらご飯作ってとか、分刻みとか時間刻みで動いてるなと思って、確かにそれは充実しているといえば、そうなのかもしれないけど、それは、本当に自分のためなのかな...とか。

もちろん、自分がそうしたくって実践しているし、

それをSNSに載せている人もいると思うけど、

わたしはそういうのを見て、すごいな〜と憧れる一方でそんな暮らしができない自分が嫌になってしまったりもして。(あぁ、今日も私は〇〇さんとちがって、SNSだらだらみてゴロゴロするだけだったとか…)比べてしまうというか…。

でも、余白があるからこそ、誰かと比べるのではなく、本当に自分がやりたかったことにチャレンジができたり、ちょっときもちや身体を整えることに時間を使えたりするのだと思うし、それがやっぱり心も身体も本当の意味での充実になったりするのかなって。

周りに合わせてばっかりじゃない充実の仕方みたいなことも、

そこにチャレンジできるというか、 大事にできるのは面白いなって思ったり…

「あなたは、どう思う?」

ひめ:

あと、対話とか、さっきの自分の意見を主張するハードルが低いみたいなところは面白いなと思ってて、

ちずちゃんが以前、自分が受けた授業は、全体で話す時間と2人くらいのペアで話す時間とグループで話す時間が交互に来て、いろんな場面で対話する時間があったよって言っていたけど、

そういう対話を実際にやってみて、どうだったかなとか、こういう時間、日本でもあったらいいなと感じる?

ちず:

グループで話したりとか、2人で話したりとかっていうのは、授業の中でだったんだけど、もちろん全体で話すこともあって、

全体でこの人はこんなこと思ったんだっていうのを聞く時間は、いろんな意見をちょっとずつ聞けるから、気づきが広がるっていう感じかな。

2人で話す時はやっぱりお互いのことを深く知れる。気づきが深くなる。

その両方が交互に来たりとかすると、広がって深く掘って、広がって深く掘ってっていう繰り返しで、総合的に広く深くなる。

先生は 授業の中でも、質問することが多い。

「どう思う?」「あなたはどう?」って。

だから、やっぱり自分はどうかな?って考えるし。

それに対して答えると、今度は他の人が今言った自分の考えに対して何か言うこともあるし、生き物みたいな感じがする。

こうだからこうですね。って一方的な教えてもらったり、

答えがある問いはあんまりなくて…

ひめ:

なるほど〜

でも、それが他者と学ぶことの面白さなのかも。

自分だけじゃ思いつかなかった答えに出会えたり、誰かと会話して、行き来があるから生まれてくるものってありますよね。

ちず:

正解がなくて。

先生の問いに対する答えの正解がなくて、“あなたはどう思う?”

だから、思うことを聞かれている。

「あなたはどう思う?」って結構聞かれるんだけど

自分が思ったことに、 誰もジャッジはできないから、私はこう思うんだよとしか答え返せない。

繰り返し問われる中で、“私がどう思うか”っていうのが、すごい大事なんだよ っていうメッセージを(先生から)受け取ったかな。

ひめ:

ああ、なるほど、そうか、そういう先生からのメッセージがあるの素敵ですね。

ちず:

先生が求める回答をする時間ではなくて、

私がどう思うかを考えて、それをちょっと言葉にしてみるっていう。

ひめ:

なるほど、なるほど、 そういう時間大事にしたいですよね。

誰かから求められる答えを考えて答えるじゃなくて、 本来、自分が思うことを

そのまま出せる。

それに対して、否定とかジャッジがなくて、

それはその人の考えとして、受け止められて、

周りからまた追加されたり、 付け足されたりしていく。

そんな繰り返しがある授業ってすごい素敵。

とても自然な学びだなって思うし、作られた授業じゃない感じ。

だからこそ、学びも深かったり、気づくことも多かったりするんだろうな。

面白いですね。やっぱりフォルケ行きたくなるな〜。

なんとなくイメージはできるけど、やっぱ体感しないとわからないことたくさんあるんだろうなって思うから。

まず、日本にフォルケができることで、体感してもらえるハードルも下がったり、体験してもらえる人も増えると思うから、実現に向けてがんばりたいですね。

ちず:

がんばりましょう〜。

ひめ:

ちずちゃんありがとうございました〜!

ちずちゃんインタビューvol.3

いかがでしたでしょうか?

今回がちずちゃんへのインタビューは最終回となります。

次回のnoteもお楽しみに♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?