ボドゲの鉄人で『テーブルアシスタントの鉄人』と褒められたツマヤスタッフが調子に乗って何をしてたか自慢します。

こんにちは、あからん(@akaran_games)です。

普段はツマヤのスタッフをしたりナインタイルを3秒で揃えたりしてます。

ボドゲの鉄人ではイエローチームのテーブルアシスタントを務めました。

※ボドゲの鉄人を知りたい方は七盤のハムさんの記事へGO!

あのときテーブルアシスタントたちは一体何をしていたのか?

RayArcさん(@w2mjra555)から褒められて嬉しいので記事にしました。

このチームのホワイトボード観た瞬間

— 株式会社RayArc・新規事業ユニット|W2ナニカソン (@w2mjra555) June 9, 2024

「テーブルアシスタントの鉄人」という

スピンオフドキュメンタリーも

つくってほしいと思いました

直接のテーブルアシスタントさんにも

ボド鉄TAコソコソ話など聞きましたが…

「え、テーブルアシスタントさんこそ

鉄人すぎんか?」と…#ボドゲの鉄人 #ボド鉄 https://t.co/HX2OfC4IJc

ボドゲの鉄人のテーブルアシスタントとして私たちは何をしていたのか?

2時間でボードゲームを完成させる鉄人たちの横に張り付いて、「いま何が起きているのか」「制作はどのくらい進んでいるのか」をホワイトボードに書いて観客に伝えてね、というのがテーブルアシスタントの主な役目です。

他にも運営からの通達を伝言したり、他チームとの交渉をおこなったりなども任されており、「直接チームを手伝ったり話しかけたりするのは禁止」という掟もありました。

ボドゲで例えると、「デクリプト」しながら「カタン」しながら「ito」するのだけど「花火」的な縛りがあるみたいな感じですかね!?

簡単に言うと、議事録係ですね!

しかし、私も一端のボードゲーマーなので、こういうエクストリームなものを渡されると「このボードゲームはどう攻略しようかな」となります。

それでは、『テーブルアシスタントの鉄人』というボードゲームを紹介していきましょう。最後までお付き合いいただけると幸いです!

要するに何をしていたのか

具体的には下記の模索をしていました。

・現場視点によるホワイトボードのレイアウトの即興変更

・チーム間の交渉が生まれるための情報共有

・思考実験と試行錯誤の繰り返しによる改善案と実施

・情報を全部出してから要約するルール説明

そして、どう考えながらこれらをしていたのかと言えば、手番でできることをやってみて、もっといい手があるんじゃないかと考え直して、次の手番で修正するという、ボードゲームをしていたのです。

それでは、ひとつひとつ以下の各章でくわしい説明をしていきますね。

レイアウト:さらに良い手はないか?

ボードゲーム攻略は思考実験の繰り返しという面がありますよね。なので、常に考えた手よりも良い手はないか考え直す、これが醍醐味ですよね。眼の前にあるものは常に完成品ではなく試作品。ここで完成と決めるまで完成品ではないという考え方です。

まずはホワイトボードに書く内容とレイアウトを確認します。

最初に私がしたことは、他のテーブルアシスタントさんたちと「どの部分が一番面積を必要とするかな?」という相談です。

「ルール」と「流れ」が大半を占めるだろう、どちらも上から下に向かって読むのがわかりやすかろう、という結論になりました。

よって、テーブルアシスタント全員が同じレイアウトに変更しました。

最初の段階だからこそ、こうして現場の視点で土壇場でわかったことを反映させていくライブ感はやりがいがあってたまらないですね。

(よいこの社会人の皆さんは、与えられた指示を変更するとき前に

ちゃんと上司に提案して承認を得てからやりましょうね!)

情報共有:カタン…やりてぇな!

ゲームのルールは面白さを実現するために存在するとも言えます。ルールを破れば面白さが損なわれるでしょう。そして面白いシステムが発動するためにルールの範囲内でできることを模索するのも面白さの一つですよね。

まずはチーム内の持ち込み部材を記載します。

ここで実況/MCの柚井ゆいさん(@yui___talk)にお礼があります。

鉄人たちに「持ち込み部材は何ですか?」と聞いてくださって本当に助かりました。ありがとうございます。

各チームのメンバーと、注目ポイントとしていた持ち込み部材はこちらです!

— 七盤のハムさん (@ham_7_game) June 9, 2024

抽選券に竹ひご?発射装置ってなんやねん!#ボドゲの鉄人 pic.twitter.com/hex92t4mTE

実況の配慮により各チームの持ち込み部材が判明したわけですが、ここでどうしてもやりたいことが湧いてきました。実はチーム同士は、テーブルアシスタントを通じて、他のチームと部材を交換する交渉ができる、というルールがあるのです。つまり、カタンです。

しかし鉄人たちは他チームの持ち込み部材を把握していないので、他チームの部材もボードに書くことにしました。ここでも実況のカンが働いたようで他のチームにも同じように書いてもらったら、交渉が起きやすくなるのではと助言をいただきました。重ね重ねお礼申し上げます。

全チームの部材をスタッフチャットで共有して、全テーブルアシスタントがボードに他チームの持ち込み部材を書くことになりました。

この動きによってか、序盤は自分たちの持ち込み部材で何ができるか検討していた各チームも、終盤で一斉に交渉が始まりました。

ブルーチームからの「シール全部くださ~い!」に対して他チームからの「何出せますか?」は完全にカタンでしたね。

イエローチームとブルーチームの間で部材交渉が始まりました!#ボドゲの鉄人 pic.twitter.com/VArefwiNyv

— 七盤のハムさん (@ham_7_game) June 9, 2024

抜け穴交渉:300円と300円を交換しません?

メリットを提案するのって難しいんですよね。正直、交渉は得意ではなくて抜け穴を見つけたり、泣き落とし系のお願いとかになってしまうのでカタンの交渉など整合性のある説得が苦手なんです(笑)。

そんな私でも今回は2つの交渉を成功させました。

イエローチームはバランス系アクションゲームを作ることが決定しまして、「ちょっと重くてたくさんあるもの」と「たくさんのものが落ちたときに、受け止められるもの」が欲しくなりました。

1つ目は「ちょっと重くてたくさんあるもの」。

ホワイトチームの伊藤 誠人 / Masato Itoさん(@otitsm27)が10円玉をいっぱい持っているではありませんか…!

「100円玉3枚と10円玉30枚を両替してくれませんか?」と交渉すれば楽勝ではありませんか…と思ったのですが、交換対象は「部材のみ」なのでルール違反になってしまいます。チーム内では「300円に相当するものがない!」と焦りが出ました。

「紙コップ100円分の譲渡で10円玉30枚を貸与してくれませんか?」という交渉にて10円玉30枚を入手することができました。まあこれは交渉能力というより、単に伊藤さんの優しさによるものですね(笑)。

残り15分です!

— 七盤のハムさん (@ham_7_game) June 9, 2024

MC「10円玉30枚の貸与交渉が成立しました!」#ボドゲの鉄人 pic.twitter.com/vEOlElFgjc

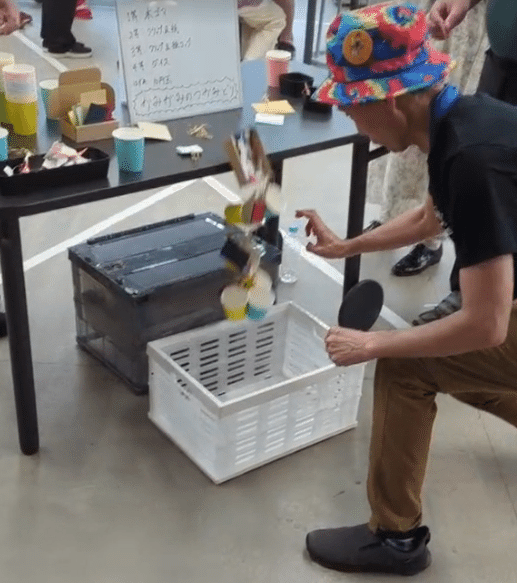

2つ目は「たくさんのものが落ちたときに、受け止められるもの」。

#ボドゲの鉄人

— あからん@ボドゲ (@akaran_games) June 12, 2024

イエローチームの作ったゲーム「かみがみのつかみどり」個人的ハイライトはココ!! pic.twitter.com/fYytrfaNkl

イエローチームが作ったのは「積み上げたものが全て崩れて落ちていく」という仕掛けです。落ちたあとの受け皿がないと床にぶちまけられて片付けが大変なことになってしまいます。

最初は支給された道具箱を空にして使おうとしたのですが、不使用の部材をしまうためにコンポーネントの一部として使用することはできません。

運営も道具箱をコンポーネントとみなすとは想定していませんでした。

脱線しますとイエローチームは「この柱もコンポーネントですか?」などとボードゲームベアさんの施設の一部であったり地球にあるものは何もかもがコンポーネントだとみなすような連中でした(笑)。

※コンポーネントとはコマやタイルなどボードゲームの内容物の総称です

なので、私は運営がイベントを終了するまで使用しないであろう2つのカゴの中身を1つにウボンゴ(整理)して、「このカゴをコンポーネントとして使用させてください」と運営に交渉しました。

どちらの交渉も「ま~困らないし、いっかぁ~」という抜け穴でしたね。

試行錯誤の実況:これが知りたいよね!

レイアウトの章でも書いた通り、すべては実験の繰り返しです。レイアウト以外にもイラストで図解したり、流れに残り時間と経過時間を追記したり、スペースが足りなくなると思ったら消して書き直したり、2時間ずっと試行錯誤を繰り返していました。

流れが細かくなりすぎたときに思いついたのは「今ココ」のコーナーです。

最初に運営から渡されたレイアウトにあった「今ココ」こそ一番観客が知りたいこと、ならば今起きていることだけは大きく書いてしまえばいいという思いつきでコーナーを追加しました。

ハイライトっぽいものは状況でもセリフでも、「これエモいなー」と思えば「今ココ」を書き換えるようにしました。

「柱はコンポーネントじゃない」とか「10円玉(いっぱい)入手」とかですかね、ちょっとここは都度都度撮影までしなかったので記憶頼りです。

「片付けながらタイトル決定!!」とかのマルチタスクぶりは鉄人っぽさが強かった印象ですね。

これも脱線ですがタイトル決定に至っては、チームから出たワードを拾ってボードに書くことでメンバーが手を動かしながらもタイトルを決めるためのアシストができたんじゃないかなと思います。決して話しかけてはいないしコンポーネント作りを手伝ったりしていません。これも抜け穴的発想です。

「神引き つかみどり 紙コップ」「ぶちまけたらまけ」はお気に入り。

実況さんも4チーム全部に聞く耳を立てるわけにはいきませんし、とはいえ黙っているわけにもいきませんし、にも関わらず、歩きながら布石を打ちながら流れをつくりながらしゃべりつづけていて、本当にテクニカルなことをできる人だなぁと関心しました。

そもそも隣でずっと聞き耳を立ててるテーブルアシスタントでさえ、2時間でボードゲームを作っちゃう鉄人たちの会話を、騒がしい場内で聞き取って、整理するっていうこと自体簡単ではないんですよね。

なので、要所要所の「今ココ」を書いておければ、実況さんも観客たちに「いま何が起きているのか」「制作はどのくらい進んでいるのか」を伝えるのが楽になります。実況さんに要所を伝えられれば観客に伝わる。観客にボードを読み取ってもらうより、実況さんにすぐに伝わる方法をとるのが早道である、という考え方をするようにしました。

もちろん私の方法が正解とは限りません。ハイライトが大きく全部ボードに残っているという方が理想だなぁとも思いますし、ホワイトボード外に変化しない情報を書いてしまうなんて方法も「その手があったかぁ」と思いましたし、各テーブルアシスタントごとの手法が変わるのも面白いですよね。

簡潔なルールの書き方:4コママンガじゃね?

ルールの説明書をわかりやすく書くって人類の命題だと思いませんか?

わかってしまうとわからない人の気持ちがわからなくなる、わからない人にわかりやすく説明する方法がわからなくなる…迷宮みたいですね。

これは私が某社長から教わったことで「視座の上げ下げは人類に難しい」という話があります。どこを見ているかという視点と、どれくらい見えているかという視野とは別に、展望台から見下ろしている人は、地上にいる人とは見ている高さが違うのでまるで見えているものに差ができてしまうみたいな考えですね。

ついでに脱線します。私の感覚ですと、なにかをはじめたばかりの人は話がよちよち歩き、上達していくと階段をとばして登る、極めるとワープを繰り返して何をしているかその場にいてもわからなくなる、というものがあります。新入社員と管理職と経営者の話し方を比べていてそんな風に思っていますね。特に経営者レベル同士の話を聞いていると一瞬でブドウ糖が消費されシュークリームを吸いたくてたまらない症候群に私はなります。

脱線の脱線で、話を巻き戻します。鉄人たちのハイレベルな会話ってたとえ聞き取れたとしても、スピードは早く、段階はすっとばされ、話題はワープして、今何を話していてどう通じ合って何が決まったのかわからなかったりするのです。これも視座の違いですね。

彼らの視座は熟練者以外からするととても高くて、会話に入ることはとても難しいです。それでも、わかる単語をメモして行けば「ああこういうことを言ってるんだ」と記録に残すことはできます。

閑話休題、本線に戻ります。

最近「めっちゃ簡単に遊び方を伝えられるゲームなはずなのに、説明書を読んでわからなかった」と聞いて驚いたことがありました。でも自分も遊んでいる現場を見てルールを覚えたから、そのゲームの説明書は読んでいなかったのです。わからなかったと言ってた人も、その場にそのゲームはありませんでしたが、身振り手振りで遊び方を説明したら10秒かからず理解できたので、説明書を作るのって本当に難しいし、作り慣れた人でも落とし穴に落ちてしまうこともあるんだなあと思ったものです。

私も家電の説明書などは故障するまで読まないですし(笑)、とりあえず遊んでみたいと思う性分なので、ゲームの説明書は全部4コママンガだったらいいなと思っています。ワードスナイパーなんて1コマで説明し終わってるのでマジで神だなって尊敬してます。

なので、ルールは4つの図と文によるかたまりでまとめました。

図はスマホで動画を撮影して、止めて写生しました。

概要がラップっぽいのは御愛嬌です。

ルール説明の4コママンガだと言い張ることにします。

流石にルールがまちがってるかどうかは怖いので制作時間終了後にこっそりイエローチームのケンチャンヌさん(@PLEKEN2)に話しかけて合っていることを確認しました。お忙しいところありがとうございます。

要するに何を考えていたのか

半分くらい脱線の話題でしたね(笑)。というわけでまとめ直しましょう。

・眼の前にあるものを常に試作品だと思ってボツにし続けて直し続ける。

・自分以外に相談したり共有したりして新しいアイデアが出るようにする。

・できることがないか気づくために俯瞰してみる。

・誰が何を必要としているのかに焦点を当てて考え直す。

・一旦全部出してから削ぎ落とすことでわかりやすくなる。

以上の考えから、それぞれの行動に至りました。さらに細かく書き出すことはいくらでもできますが、長くなりすぎるのでこの記事ではここまでにしておきますね。最後までお読みいただき感謝申し上げます!

#ボドゲの鉄人 #ボド鉄

— BUNGU SQUAD®︎公式情報 (@bungu_squad) June 9, 2024

私の記憶が確かならば、、、🫑

今日は「ボドゲの鉄人」第一回開催でした!#夢見心地

いやーー楽しかった!!!!

前半はバタバタしていましたが、優秀なスタッフの皆様のサポートのお陰で、最後は気持ちよく綺麗に終わる事ができました!!… pic.twitter.com/xMCVMkJKnm

追伸

主催のワラビサコさん(@bungu_squad)、スタッフに誘ってくれたMasao Fukaseさん(@SN_COKE_BW)、本当にありがとうございます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?