情報科学類 合格発表後のスケジュールと単位認定

編入生新歓は、T-ACT(つくばアクションプロジェクト)という学生主体の企画によって設立されたものになります。

T-ACT(つくばアクションプロジェクト)は、あなたの「やってみたい」を応援するプロジェクトです。自分がやりたい活動を探して参加するもよし!やりたい活動を自分で立ち上げるもよし!あなたの「やってみたい」を実現しちゃいましょう!というものです。

筑波大学に入学後は是非一度でもいいので、自身で企画を立ち上げて実現してみてはいかがでしょうか!

多くの方と知り合って協力しながら自分のやりたいことを実現してみてください!

詳細を知りたい方は以下のURLからご覧ください。

https://www.t-act.tsukuba.ac.jp/

※運用しているTwitterおよびnoteに関しましては、在籍している編入生の中から有志を募って作成しているものであるため、全ての学類の記事が揃わないことをご了承ください。

来年度編入学される方からの質問に対してできる限りお答えしたいと思いますので、何か疑問点などがあればTwitter等でお尋ねください。

詳細な手続きに関して学生のみで回答することが難しい場合は、学内の機関におつなぎしたいと思います。

今回は情報科学類の編入合格者向けの記事になります。

はじめに

筑波大学 情報学群 情報科学類に編入をした場合に行われる単位認定と履修について入学前に把握しておいた方がいいと思われる情報をまとめておきます.情報科学類に編入する皆様はぜひ参考にしてください.質問があれば気軽にTwitte(@itf_hennnyu2023)のDM等でご連絡ください.

筑波大学の大学生活全般に関しては以下のパンフレットをご覧ください

こちらのパンフレットは、2023年度編入学者用に作成した冊子のPDFファイルになります。参考程度にご覧ください。

(実はこちらのパンフレットもT-ACTの活動の一貫として作成しました!)

また本記事は2023年度に高専の情報系の学科から編入学した学生の情報をもとに記述しております.卒業要件が変更されているだけでなく,単位認定の仕組みの変更,スケジュールの変更など様々なことが起こり得ますので,必ず公式の書類等をお読みください.

合格後のスケジュール 2022年~2023年

(2022年)7月:合格発表(書類が自宅に郵送される)→入学手続き

~~この間 音沙汰なし~~

3月後半に成績証明書・卒業証明書を大学に郵送

3/25(金)〜3/27(月):入学用の書類が自宅に郵送される

4/5(水):入学式

4/6(木):午前,午後:学類オリエンテーション 単位認定

4/7(金):夜に編入生歓迎会実施

4/8(土):サークル新歓祭

4/13(木):春A授業開始

以降で1つ1つ詳しく説明していきます

入学手続き

オンラインで行う手続きと郵送で行う手続きが混在しています.

年度によって変わると思いますので,書類をしっかりと読むことと期限を厳守することを心がけてください.自転車の防犯登録は入学後でも大丈夫です.注意が必要なのが,日本学生支援機構の授業料免除・給付奨学金を受給している場合と,宿舎に入りたい場合です.

音沙汰なし期間

不安になるかもしれませんが,情報科学類の編入は入学手続きが完了してから,3月まで本当に何もすることがありません.特に準備しなければならないこともありません.

また情報科学類以外の一部の学類では,この時期に単位認定等に関するオリエンテーションがあるそうですが,情報科学類にはそのような制度は今のところありません.

私の代は入学前に過半数がTwitterに現れていたので,Twitterから編入のLINEグルを作って情報共有をしたりしていました.以降で説明しますが単位認定のスケジュールがタイトかつ暗黙のルールが多いため,入学前に情報共有ができると忙しくなくなります.

成績証明書 卒業証明書の郵送

入学書類に郵送しろと書いてありますが,多くの編入生はその時期に出せないので,早くて3月後半に郵送することになります.期限は明記されていますが,支援室に確認すると,間に合わない場合は入学後でも構わない,といった返答をいただけるかと思います(必ず自分で確認してください).またこの書類を送るタイミングで,成績証明書・卒業証明書を余分に発行しておくと,以降の単位認定や奨学金の申込に役立ちます.

入学書類

情報科学類の冊子,情報科学類新刊の冊子,WORDという組織が出している冊子,オリエンテーション等の日程が書かれた書類,単位認定に関する書類などがまとめて届きます.

引っ越しのタイミングとモロ被りで,実家に書類が届いて送り直してもらう,,,というのがあるあるです.できれば他の編入生等に資料を共有してもらうといいと思います.入学後のスケジュールが意外とタイトだからです.

入学式

一年生と混ざって入学式に参加できます.服装は(当然)スーツです.私服の人はいなかったと思います.管弦楽団の演奏や学長のお話を聞けます.周りの編入生の多くがTwitter等で事前に知り合っていた人と入学式に一緒に参加していたようです.

入学式の後,オリエンテーションがある学類とない学類がありますが,情報科学類は翌日にオリエンテーションがあり,その日は何もありませんでした.

学類オリエンテーション

午前中に情報科学類の計算機システムの説明があります.メールアドレスの設定,teamsなどを使うためのoffice365の設定,SSH接続の説明などをしてもらいました.

午後は筑波大学の授業や履修登録に使うmanaba,twins,KDB,teams等の説明や,主専攻実験(enpit,cojt)の説明,クラス担任の紹介などがありました.情報科学類では主専攻の区分はほぼ全く意味がなくなり,卒業の学位の名前が変わる以外に違いはありません.主専攻実験は自分の好きなテーマを4月中旬までに決めることができます,PBL型の授業であるenpitやcojtもあります.大変ですがかなり力はつくと思います.主専攻実験の希望は成績順に決まるそうですが,編入生がどのような成績基準で判断されるかは公開されていません.

説明の後は,一個上の情報科学類の編入生が来てくれて単位認定の相談会をしてくれます.また単位認定だけではなく,履修や大学生活の相談にも乗ってくれました.やさしいです."この日の17時までに単位認定の振替表を振替に利用する全科目のシラバスとともに提出する必要があります".振替表には取得した科目の成績を書く欄があるため,自分の確認用の4段階評価の成績証明書が必要となります.入学書類が届いてから,振替表の提出まで10日ほどしか猶予がなく,また後述の暗黙のルールがあり,引っ越しなどで忙しい中こなす必要があるため,結構大変です.

編入生歓迎会実施

一個上の編入生の方が新歓を実施してくれました.学類ごとに履修などの相談に乗ってくれる時間と,全学類の編入生で交流を深める時間がありました.楽しかったです.編入生が揃うタイミングはあまりないので,貴重な機会だと思います.来年度も企画しているので,ぜひ参加してください.また学類によってはこの日にオリエンテーションがありますが,情報科学類はありませんでした.

サークル新歓祭

サークルが集結してビラ配りをしてくれるイベントです.特に高専生はサークルの規模感に驚くかもしれません.編入生がサークル入って馴染めるかな..と不安かもしれませんが,私の観測範囲では半分以上の編入生がサークルに入っていて楽しそうにしています.

春A授業開始

2023年度から授業はほとんどが対面で行われています.この日までに履修を一通り決めておく必要があります.実際には春Aの授業の登録締め切りはもう少し後なのですが,初回授業から出席確認や課題提出がある授業も多いので, 悩んでいる場合は多めに履修登録をしておいて,後から履修を解除するのを推奨します.

単位認定

高専や大学で取得した単位を筑波大学の単位に変換してもらう単位認定について説明します.基本的には配布されるExcelシート(振替表)に,認定したい筑波大学の単位と認定に利用する単位を書いていく作業になります.

用意するもの

"4段階評価の成績証明書"

認定に利用する単位の把握と,その成績を書くために必要です.

"認定に利用する単位のシラバス"

シラバスをまとめて提出する必要があります.紙媒体が推奨されています.

"履修要覧"

HPに公開されている卒業要件が書かれているpdfファイルです.

自分と同じ代の1年生が入学した年度の学群履修要覧をみる必要があります.

例えば2023年度に編入学した学生なら,2021年度の履修要覧

(https://www.tsukuba.ac.jp/education/ug-courses-directory/2021.html)

の5-2.学内諸規則等(履修細則等)のpdfファイルの81p(ページ番号だと240)をみることになります.注意ですが2022年度以降の卒業要件と2021年度以前は微妙に変更があります.

"KDB"

大学で開講されている授業一覧を検索できるシステムです.

https://kdb.tsukuba.ac.jp/campusweb/campussquare.do

卒業要件

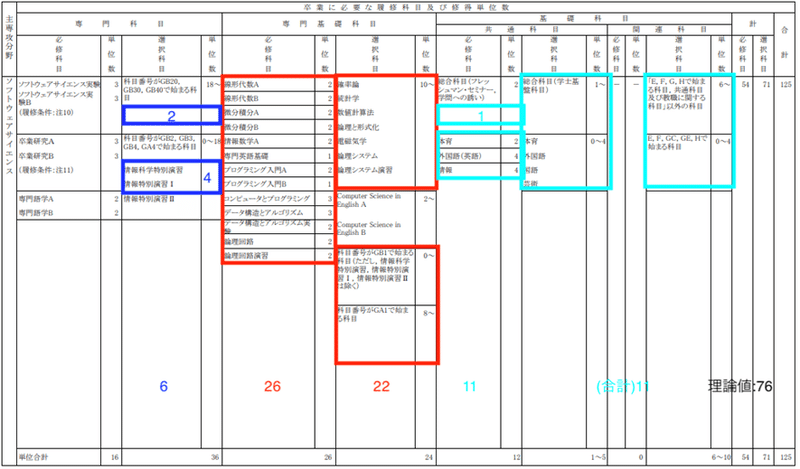

情報科学類では主専攻ごとに卒業要件に違いはほぼないので,ソフトウェアサイエンス主専攻を例に説明します.ただし2021年度の卒業要件で,2022年度以降の方とは少し違いがあるので必ず自分で確認をしてください.具体的には,専門科目の20,30,40~から始まる単位が18単位以上から16単位以上に減り,専門基礎科目のGB1~にその2単位が以降され,さらに専門基礎科目内で要件単位数が再編成されています.おそらく,これにより理論値は78単位に緩和されるのではないでしょうか.

左側から説明します.基本的に専門科目は3,4年次対象科目なので認定の対象外ですが,

2年次(1年次)対象科目であれば認定ができ,具体的にはGB30101のコンピュータネットワーク2単位と,情報科学特別演習,情報特別演習1の4単位のみ認定可能です.したがって専門科目からは6単位が認定可能です.

専門基礎科目は,3年次対象科目のComputer Science in English A(B)以外の26+22単位が認定可能です.

基礎科目は見方がややこしいですが,総合科目のうち学問の誘いは認定対象外なので,それ以外の単位が認定可能だと考えて大丈夫です.必修科目を誘いを抜いて11単位,学士基盤科目を1単位,「E,F,G,Hで始まる科目〜以外」の科目(つまり教養科目)から6単位は必ずとらなければいけなくて,卒業要件を計算するとわかりますが,残りの4単位を基礎科目の選択科目からどれでもいいので取る必要があります.オススメは2外や国語で4単位をピッタリ埋めることです.

以上の単位を足すと,6+26+22+11+11=76単位となります.

ルール

ルールですが,以下の(暗黙の)ルールがあります.特に高専生向けに説明します.

高専n年次の〜と言う説明は大学生の方はおそらく無視して大丈夫です.

同じような内容を扱っている講義の単位を利用する

80単位が上限(ただし卒業要件に換算可能なのは76単位まで)

単位は0.5まで分割可能

1,2年次対象の科目のみ認定可能

高専4,5年次の科目を必ず0.5単位でも混ぜる必要がある

認定に高専3年以下の科目を混ぜる場合は,その科目の単位数<利用単位数にする

その他,細かいルール(体育,英語の学年制限,PBLはPBLで認定,など)

ただし,講義の内容が完全に等価である必要はあまりなく,似た内容を扱っていれば基本的に許されます.他の大学であるような単位認定のために担任と面談...のようなことは情報科学類ではありません.上記のルールが守られていて常識的な単位振替を申請すれば基本的には通ります.支援室の方が学務委員会へ送ってくださり審査が行われます.

振替表の作り方

自分が持っている単位数のパズルになるので難しいのですが,まずは必修から埋めていくのが定石だと思います.必修から埋めていって,余った単位で科目に自由度がある部分でKDBで認定できそうな2年次まで対象の科目を探して,埋めていく手順でやりましょう.高専生の場合卒業研究と実験はある程度ワイルドカードとして利用できるため,0.5で分割して上手く混ぜていくのがいいやり方です.高専生なら転学科していない限りは単位認定は問題ないと思います.

認定結果

76単位すべて認定されました.周りの人も大体76単位以上認定されていました.

認定された単位の(大学院推薦等における)成績評価については明かされていません.

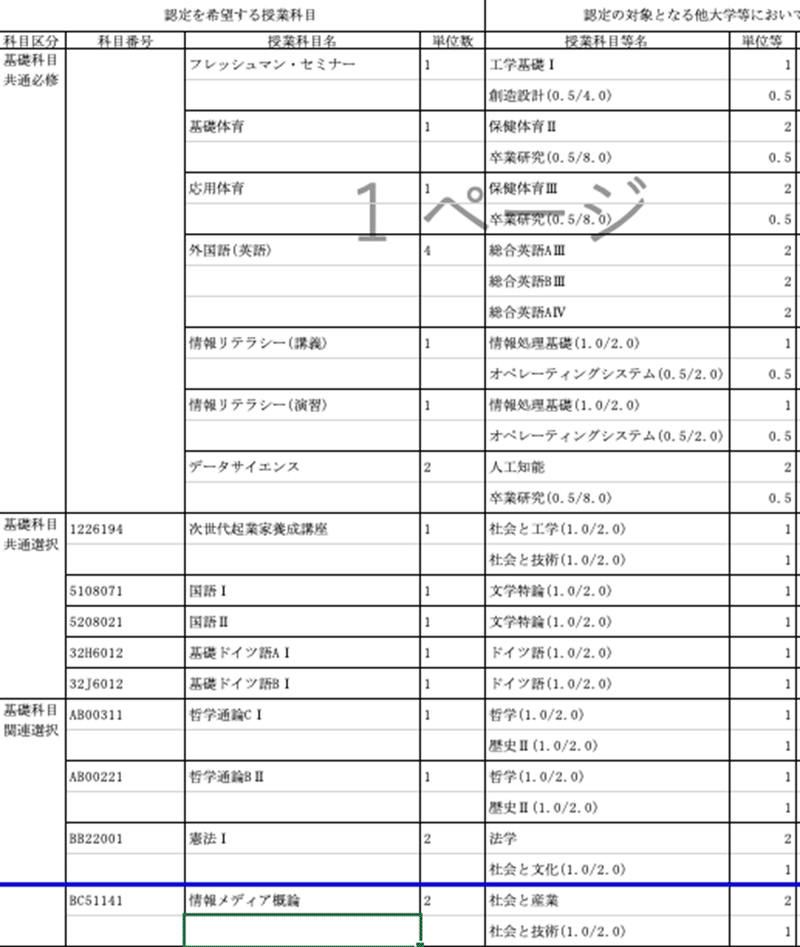

私の振替表を参考までに載せておきます.

履修

履修について説明します.76単位が認定された場合は,履修しなければならない単位は先ほどの卒業要件の左側の専門科目の部分だけです.そうでない場合は不足部分を補ってください.取る単位は同様にKDBで探してください.

GB20,GB30,GB40~から16単位(2023年度~に編入する方々は14単位でしょうか?)を履修し,GB2,GB3,GB4〜から14単位履修し,主専攻実験を春と秋で3単位ずつ履修して,Computer Science in English A(B)のどちらかを履修すれば4年は卒業研究と専門語学だけになります.周りの編入生を見ると,今年で取り切る,というひともいれば来年2~4単位ほど回すと言う人もいます.ちなみに76単位というのは頑張っている内部生と比べると5~10単位ほど少ない,平均的ではある,くらいの単位数だと思います.情報科学類は単位認定はおそらくどの学類よりも多く認定してもらえるので,講義の負荷は控えめです.

難易度ですが,授業によりけりといった感じです.高専よりも高度な内容を扱いますが,テストの難易度や課題の量や難易度は先生次第です.どの授業を履修するかもかなり負荷に影響するので情報収集が大切だと思います.情報科学類では授業毎に小テストやレポートを課す科目が多く,期末テストor期末レポートを最後に実施する科目が多いです.

自分の3年の授業時間割を示します.この時間割に加えて,情報特別演習という2単位の随時開催科目を履修しています.これで3年で単位を取り切っていることになります.

終わりに

情報科学類ではコンピュータ好きな人がたくさんいるため,コンピュータ好きな人からすると話が合う人がとても多くて面白いと思います.気軽に相談等乗りますので何かありましたらぜひご連絡ください.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?