濡れた継ぎ目

何度も思い出して、霞のように消えてしまいそうな出逢いをしっかり固めていこうとするのだけれど、都市は水のように指の間からもれて、人間たちは気体になって蒸発し、期待しても、待っても、今日、あの人はきっと来ないだろう。────多和田葉子『百年の散歩』

『水を抱く女』は、都市開発研究のかたわらでツーリストたちにベルリンの歴史の解説を行う研究者であるウンディーネが、恋人と別れた場面から始まる。一見するとごく普通のドラマのはじまりに見えるが、ウンディーネはその名に潜む物語の伝統よろしく、恋人が誓いを破れば相手を殺さなければならず、本人もそのことを自覚している。ウンディーネは、(元)恋人を待つ際に近くのカフェで目にした水槽で、この世とは異なる形而的な響きを持った声に呼びかけられる。それと時を同じくして、彼女はクリストフという潜水技師と出会い、恋に落ちる。しかし、宿命は彼女を逃さなかったのか、ウンディーネと連れ添うクリストフには不幸が訪れ、脳死状態になる。自らの運命を悟ったウンディーネは、かつての恋人ヨハネスの元を訪れ、彼を水死させる。クリストフは目覚める。しかし、ウンディーネはなぜかどこにもいない。クリストフは近くの湖の水中で、ウンディーネの幻影(らしきもの)に出会う。年月が経ち、クリストフは新しい家族との未来を選択するが、ウンディーネへの想いは残り続けていた。ラストシーン、水面には、ただクリストフが湖から去ってゆく姿を捉える誰かの瞳だけが取り残されていた。それは、劇映画のカメラアイであると同時に、水生生物の無機質な、あるいは魂の所在も不確かとなったウンディーネの心境を反映したような、逃れがたくとどめ置かれたまなざしの痕跡であった。

2021年3月26日に公開された映画『水を抱く女』は、ドイツのクリスティアン・ペツォールト監督の9作目である。2012年に公開された『東ベルリンから来た女』によって日本でも広く知られることとなったペツォールト監督だが、ドイツ映画研究者・渋谷哲也の指摘によれば、その寓話的な側面はあまり理解されていないという。本作は、その原題『Undine』からも明らかなとおり、ヨーロッパに広くある「水の女」「水の精霊」にまつわる伝説を下敷きにしている。監督が明言するフリードリヒ・フケー『水妖記』(1811年)、インゲボルグ・バッハマン『ウンディーネが行く』(1961年)は特にその着想元となっているようだが、両作からも今作は大きく逸脱している。大きな変更点は、ウンディーネが二人の男と出会うさまが彼女の視点で描かれていること、ベルリンの地政学的側面が前景化していること、の二点である。以下、順にみてゆく。

■複数のウンディーネ

インタビューでペツォールト監督自身が言及しているバッハマン『ウンディーネが行く』は、『水を抱く女』における「ウンディーネ」の基本的な方向性を示している。そこで、ここではまずウンディーネの造形に深く関わっているフケーとバッハマンそれぞれの著作を検討してゆく。「ウンディーネ」とは元々、パラケルススの古文献とシュタウフェンベルクのニンフの物語を典拠とする、ドイツロマン主義の異類婚姻譚『水妖記』によって広く知られることとなったキャラクターである。

フケーの『水妖記』は、人里離れた岬の近くを訪れた騎士フルトブラントが、宿を取った家に住む少女ウンディーネと恋に落ちることから始まる。二人の愛が深まり、ウンディーネは自らが「水の精」であり、一人の人間と愛によって結ばれることで「魂を得る」ことをフルトブラントに明かす。二人は見事結婚し、ウンディーネは魂と感情を獲得することになるのだが、フルトブラントを慕うベルタルダと、ウンディーネを見守る彼女の伯父キューレボルンが彼らの生活に関わってくることで、徐々にフルトブラントの気持ちはウンディーネから離れてゆく。そして、とうとう些細なきっかけでフルトブラントは「水のうえではウンディーネを叱ってはならない」という誓いを船の上で破ってしまう。ウンディーネは彼の元を去り、水の中へと帰ってしまう。悲しみに暮れるフルトブラントはベルタルダと再婚することを決意してしまう。それにより、ウンディーネは精霊界の掟に従い、婚礼の儀の直後、水より出でてフルトブラントに歩み寄り、「この世ならぬ接吻」を交わして彼の命を奪ってしまうのだった。最後にウンディーネは「あの方を涙で殺しました」と告げる。

フケーの『水妖記』は、自然との寓話的な交わりを描いたロマン主義らしい一作であると同時に、その恋愛の展開はメロドラマ的でありきわめて生々しいものでもある。訳者の柴田治三郎によれば、こういった側面はフケー自身の実体験が随所に反映されているからであるという。とはいえ、『水妖記』では、ウンディーネの清廉かつ悲劇的な在り方があまりにも美しく描かれすぎている。対して、フルトブラントの不義は、極めて露悪的に描かれるベルタルダによってやや免責されている部分もある。

Johann Heinrich Füssli “Undine and Huldbrand” (1819-1822)

バッハマンのウンディーネ

このような登場人物たちの不均衡とともに看取されるような「ウンディーネ」像の美化あるいは理想化に対して強力なアンチテーゼとなっているのが、バッハマンの『ウンディーネが行く』である。戦後まもない頃にデビューし、オーストリア文学を代表する女性作家であったインゲボルグ・バッハマンによるこの短編は、ウンディーネが元恋人ハンスへと語りかけるかたちで描かれている。貞淑な妻として死後にすら恋人への一途な思いを示していた『水妖記』のウンディーネとは異なり、バッハマンのウンディーネは「ハンスという怪物!」といったショッキングな言葉からはじまり、彼への呪詛と誘いの言葉を語り続ける。物語としては、恋人の不義によって水に帰依する際の、すなわち陸の世界から立ち去る場面が示されており、ハンスが今後ウンディーネの再訪を恐れるであろうことなどが語られながら、最後にはウンディーネの言葉が切れ切れになって、沈黙へと近づくさまが描かれてゆく。

興味深いのは、今作ではハンスがある一人の個別具体的な人間を指していないことである。バッハマン版ウンディーネは、様々な「ハンス」と何度も出会い、恋に落ち、そのたびに裏切られていることが彼女の言葉から読み取ることができる。すなわち、このウンディーネはある祖型を無限に反復しているのであり、ハンスとは複数の個人であると同時に、人間と男性の典型である。山本浩司によれば、バッハマンの物語は、陸と水の世界の対立が強調されている。フケー版のラストがフルトブラントの墓標を抱くウンディーネの小川といった、人間と自然の宥和の破片を示しうるものであったのに対し、バッハマン版で恋人のハンスは水に身をゆだねることを恐れている。彼はすべてのものが不定形になるその夢想ではなく、日常の時間を選ぶ。彼は、永久に救いのない自己審判のために生き続ける、罰を負った主体として描かれている。

ペツォールトのウンディーネ

さて、ペツォールトはインタビューで『水を抱く女』が女性視点を採用したことに、バッハマンのテキストから触発されたことを明かした。バッハマンの小説は男性の願望器であることからウンディーネを解放するものであり、監督の今作での意図とも合致するものだろう。映画に落とし込む際に、ペツォールトは画面のウンディーネが性的に映ることを極力避けたという。いわく、彼女の視点の物語である以上、「私たちが彼女に投げかける視線は必要」ない。

さて、バッハマンの女性視点の物語の進行は、男性たちへの愛と憎悪の内に、彼らへの自己審判を求める、ウンディーネの主体性の回復が示唆されていた。ペツォールトの場合は、ウンディーネが男性側の別の態度、別の主体性を引き出すのではなく、彼らが複数の人物として示されることで、男性との関係により主体的な選択ができる状態が示されている。また、作中でポジティブな関係の示される第二の恋人クリストフは、潜水技師、ブルーカラーであることも見過ごせない。フケーにおけるフルブラントは騎士であり、バッハマンにおけるハンスたちは「銀行」「証券取引所」「商業」に関わる都市生活者である。言ってしまえば、『水を抱く女』はウンディーネによってまなざしの所在が反転されているだけではなく、そこで言及されてこなかった男性の別の主体性を立ち上げているとも言えるだろう。とはいえ、この点で本作は男性/女性の境界線をあまりにも強固にしており、『水を抱く女』における一つの問題点としても指摘できるだろう。

水の女

「ウンディーネ」をはじめとした様々な民話や神話に見られる水の精を「水の女」と名付けて分析した『水の女――トポスへの航路』の著者である小黒康正は、「水の女」が自然的脅威の寓意であった時代には「美しい声」によって「陸の男」を誘惑していたが、キリスト教化した中世においては「美しい顔」によって誘惑するようになったと指摘する。「水の女」は異教であるとみなされており、そのような者の情欲をそそる甘い歌声、あるいは異教が美しい歌声を持つこと自体が忌避されたのである。これらは、「外なる自然」から「内なる自然(としての情欲、人間の心)」へと脅威の対象が変化していることに対応している。フケー『ウンディーネ』が発表された時代は、「美しい声」と「美しい顔」といった複合的な誘引手段を持つ「水の女」が創作された時代でもあった。それは、18世紀ドイツ文学の音楽的関心の高まりによるものであり、音楽は二つの自然を媒介するものであると考えられた。

歌声の喪失といった点で大きな転回点となったのはアンデルセン『人魚姫』(1837年)である。小黒によれば、アンデルセンの『人魚姫』の前身となったものとしてクライスト『水の男とセイレン』が挙げられる。クライストの同作は、フケー『ウンディーネ』と同年1811年に発表されている。クライストの説話集に収められたごく短い掌編では、「水の女」は饒舌な物質存在(魂がないが言葉を解するウンディーネのような)ではなく、口のきけない女性存在として人々の伝聞のうちに現れる。それは、「“水”の女」の物質性から「水の“女”」の女性性への文学的関心の推移を意味していた。このような文脈が結実したのが、アンデルセン『人魚姫』であったというわけだ。以上のようにして、『人魚姫』は歌声喪失によって起こる言語的断絶の物語として読むことが可能となるのである。

ここで『水を抱く女』に立ち返れば、後述する「ベルリン」の要素は、「水」の物質性の回復でもあったと考えることも可能である。「ウンディーネ」が「歌声」を用いていた頃、彼女は視覚優位の空間で単に「見初められる」対象であったわけではない。ゆえに、まなざしの反転によって女性性の格子からの解放を目指したペツォールト版ウンディーネは、加えて、「ベルリンの水」という物質性の回復を、土地の固有性と歴史的に喪失した「歌声」の代補としての二重の意味で執り行っていたとも言えるだろう。

昨今の小説作品で「水の女」の二重性を用いながらも、女性性へと比重を置いた例として、オクタビオ・パス『波との生活』(1951年)が挙げられる。今作では、文字通り「波」そのものとのシュルレアリスティックな男女関係が描かれる。その波は、視覚的には女性ではなく、主人公が「遊戯であり果てしない創造」と語るようにさまざまな形態へと変化してみせる。しかし、その波は明確に女性であり、主人公の男性との関係は官能的なものとして描かれる。今作では、その「女性性」が波の肉体的な質に見出されている。しかし、作中で「彼女」と呼ばれる「波」は歌うことを好んでいるようではあれど、ラストの場面で、関係が終わりに近づいた頃、波は氷像へと姿を変える。主人公は、「彼女の美しさにはうんざりしていた」と語り、その氷像を知人に譲る。波の女性性、あるいは女性の波性のようなものは視覚的な魅力に結実して終わりを迎える。

さまざまな絵画や挿画によって美しく描かれてきたフケーの創作は、むしろその二次的な受容にあってくだんのイメージを強化したと言っても良いだろう。ロマン主義的かつ耽美的な理想郷、あるいはファムファタールというモチーフにおける幻惑的世界の描写といった点では、谷崎潤一郎『人魚の嘆き』(1919年)などがその好例として挙げられるだろう。小黒によれば、本作は日本の近代文学で「人魚」のタイトルが冠せられ、西洋の「水の女」の系譜がモチーフとして全面的に反映されている最初の事例であるという。

物語はシンプルである。中国・清王朝の南京で、ある貴公子は幼い頃に両親を亡くし、手元に残された莫大な財産によって贅沢の限りを尽くして過ごしてきた。しかし彼は、若くしてこの世のあらゆるものに飽きてしまい、なにか心を引くものがないかと思いあぐねている。そんなおり、オランダの商人から買った「人魚」を目にすることで、彼女へと心奪われてゆくことになる。

今作において、「昔は」歌っていたとされる人魚の神秘性は「美貌」の一点の内にのみ見出されている。美と畏怖の両面を持ち、人の認知を超えた崇高な対象である「自然」の寓意たる水の精ではなく、肉厚に描出される豪奢な品々と対置される映え出た容姿。フケーにおけるウンディーネの描かれ方にある「女性性」が、そこではオスカー・ワイルドが『ドリアン・グレイの肖像』『サロメ』などで描くきらびやかな宝石の数々のようにただ見る対象として扱われている。しかしながら、フケーなどの描いた宿命の女たちが、その美的高揚を悲劇のうちに見出されたことを思えば、谷崎の描く人魚は露悪的ではあれ、欺瞞はないとも言えるだろう。

水島爾保布による挿画、『人魚の嘆き・魔術師』春陽堂、1919年

人魚姫

ウンディーネ伝説をもとにし、のちにディズニーによる映画化もなされたのが、先ほども言及したアンデルセン『人魚姫』(1837年)である。日本では一般的にこちらの方がウンディーネよりもはるかになじみ深いものだろう。ここでもフケーと同様に人魚姫には魂がない。海の精にとって人間のように魂があるということは、輪廻転生によって永遠の命があるということを意味している。さて、主人公である人魚姫は人間の世界と人間の心=魂へと憧れを持っている。15歳になってはじめて水上へ出てゆくことを許された人魚姫は、ある晩、一人の王子を海難事故から救出する。海の底へと帰った人魚姫は彼のことが忘れられず、魔女に頼み込んで自分の美しい声と引き換えに、人間の足を手に入れることになる。しかし、人魚姫は人間の男と永遠の愛を誓わねば魂を得ることもできず、海の泡となって消えてしまうと魔女は告げる。足を得て(この足は一歩くごとに剣で刺すような痛みが走る)、人魚姫は再び王子の元を訪れる。美しい彼女に惹かれた王子は彼女に心惹かれてゆくが、人魚姫が命の恩人であることは覚えていない。そのため、王子は浜辺で自分を見つけた別の女性のことを命の恩人だと勘違いし、その女性を妃に迎える。ラストシーン、王子と愛を誓うことのできなかった人魚姫が水泡に帰す直前、人魚姫の姉たちは、彼女が人魚に戻るために必要だという短剣を渡す。その短剣によって王子の命を奪えば、人魚姫は人魚として海に帰られるのだという。人魚姫はそれを受け入れず、海の泡となり、天界へと召され空気の精へと変容する。以上がアンデルセン『人魚姫』のあらすじである。注目したいのは、人間の魂が自然に対して高次なものであるかのようなヒューマニズムの高まりと、刺殺を拒むアンチ・ファムファタールとしての物語の側面であろう。

リトル・マーメイド

教条的な側面の強い悲劇的な物語を、大胆に翻案してみせたのが、ディズニーによるアニメーション映画『リトル・マーメイド』(1989年)である。今作は、ウォルト・ディズニーの長年の構想にあった「人魚姫」の映画化であり、「ディズニー・ルネサンス」と呼ばれる興行的な成功の原点とされる一作である。作中のミュージカル要素も成功し、主題歌は大ヒット、第62回アカデミー賞で作曲賞と歌曲賞を受賞した。ディズニー・アニメーションとしてはセル画によって作られた最後の作品であり、同時に、コンピューター・グラッフィクによる作画や着彩も取り入れられた、技術的な過渡期の作品でもある。アニメートとして特筆すべきは、水中のモーションであろう。特に人魚は、上半身の人間部分と下半身の魚部分が描き分けられており、浮遊感のあるたおやかな姿態と、魚類のようなシャープで筋肉質な動きが同居している。水中の複雑な光の反射も多彩なエフェクトによって表現されており、今なお色褪せることのないクラシックな名作と言えよう。

さて、『リトル・マーメイド』はアンデルセンの原作に大胆なアレンジが加えられている。名前のなかった登場人物たちにはそれぞれに固有名が当てられ、抽象的だった場面なども補われている。物語の基本線は途中までは原作とおおむね同じである。主人公である人魚姫・アリエルは、アンデルセン版と同様に王子・エリックと出会い、魔女・アースラとの契約によって足を得る。しかし、最後には魔女の呪縛から解放され、エリックと結ばれ、ハッピーエンドを迎える。物語の最後の展開は広く知られた変更点であるが、このほかにも作中では細かな調節がなされている。特に印象深いのは、アリエルと陸地に関する描写である。序盤でアリエルが「Part of Your World」を自室で歌う孤独な場面、また様々なキャラクターたちの振る舞いに見え隠れする大なり小なりアリエルに対する抑圧、それらの場面がクライマックスの「解放」のカタルシスを大きくしている。また、陸に上がってからの場面では、アンデルセン版の人魚が心身ともに痛ましい日々を過ごすことを思えば、アリエルの好奇心に彩られたきわめてポジティブな振る舞いは対照的である。ジェンダー的な観点から見た時に、作中で基本的に男性キャラクターの権力が覆されることがない点は問題含みであるが、細やかなかたちでアリエルには主体性の現れや意志の働きかけが見られるだろう。

また『リトル・マーメイド』には二つの続編が存在する。共にOVA、すなわちビデオスルーであり、ディズニー映画の正史としてナンバリングされるものではない。最初の続編『リトル・マーメイドⅡ Return to The Sea』(2000年)は、アリエルの娘メロディが主人公である。前作から12年後を舞台に、アースラの妹である魔女モルガナの出現によって海と陸の交流が途絶え、二つの場所を分かつ大きな壁が築かれた世界が描かれる。続く『リトル・マーメイドⅢ はじまりの物語』(2008年)では、第一作の過去が描かれる。アリエルの母である女王の死をきっかけに、「音楽」が禁じられたアトランティスの物語である。ディズニーの売上が低迷していた時期に乱発されたこれら二つの続編について特に語ることはないが、『リトル・マーメイドⅡ』が「壁」といったモチーフを採用したことは興味深い。

『リトル・マーメイド』が公開されたのは、1989年のベルリンの壁崩壊とほぼ同時期であり、翌年の1990年に東西ドイツは統一した。第一作の「解放」の物語は、その時代背景にあった東西ドイツに象徴される「分断」がテーマにあったと考えても不自然ではないだろう。その意味では、第二作がアリエルとエリックの宥和以後の新たな「分断」をテーマに据えたことには一定の正当性を感じる。

さて、「人魚姫」が冷戦期の世界でアクチャリティを獲得した時に、「分断」と「解放」が立ち上がるという点について、これらの要素を美術作家の高田冬彦も自作に取り入れている。高田は、ジェンダーをはじめとした多様なテーマを作品の背景に持ち込みながら、既存のイメージを用いてユーモラスかつ露悪的で風刺的な作品をつくる。それらは、彼の自宅で撮影されたものである。ドナルド・トランプのアメリカ大統領選での行く末が注視されていた2016年に高田は≪Cambrian Explosion≫と題された映像を発表した。今作では、女性人魚に扮した高田が、「Part of Your World」を歌いながら腰回りにつけた魚の尾びれのオブジェを包丁で切り裂くといったパフォーマンスが行われる。尾びれの中には赤いビーズが詰められており、包丁が尾びれを二つに裂くあいだ、音を立てながら血しぶきのように床に落ちてゆく。切り裂かれた尾びれは人間の足であるかのように二つになって垂れ下がり、高田がゆっくりと歩いて映像は締めくくられる。少々グロテスクなこの映像は、アイロニカルなユーモアであると同時に、2016年当時の「分断」ムードの世界的な高まりに批判的に応答するものであった。その時に選ばれた『リトル・マーメイド』には、高田の身体を通して、クィアな身体が暴力的に刻まれた「分断」を負いながら歩みを進めるといったイメージの変奏が試みられてもいる。

公開予定の『リトル・マーメイド』の実写版のキャスティングについて、主人公アリエル役をハリー・ベイリーが務めることが発表された時、彼女の肌の色によって一部のファンから批判的な言葉が寄せられた。SNSでは「わたしのアリエルじゃない(#NotMyAriel)」のハッシュタグとともに否定的な投稿がなされ、旧映画産業の悪習であるホワイト・ウォッシュならぬブラック・ウォッシュであるとする見方が示された。私見としては、そもそもミュージカルといったかたちで様々な「白いアリエル」の実写化がなされてきた『リトル・マーメイド』に、こういった多様性が担保されることは歓迎すべきことである。と同時に、89年の『リトル・マーメイド』がもたらした「ディズニー・ルネサンス」が、異類婚姻譚を経由して非ヨーロッパ圏のさまざまな人物を主人公に迎えたことを思えば、元々アリエルが白人中心のプリンセスものからの脱却を意図されたキャラクターであったことも留意すべきであろう。当然、このような配置自体には、欧米と非対称である第三世界とマイノリティの発見といった点で多分に問題含みではあるが。ともあれ、これらの昨今の議論と比しても高田の実践はアクチャルなものとして考えることができるだろう。

さて、これら「人魚姫」をめぐるいくつかの作例を踏まえたうえで、改めて『水を抱く女』に立ち返ってみよう。すると、今作でも「足」に着目すると人魚姫伝説の目配せがあることが分かる。作中で、潜水技師クリストフは水中作業中にタービンに巻き込まれる事故によって足に後遺症を抱える。その直前、ウンディーネのオフィスではクリストフに手渡された潜水夫の模型は床に落ちたことで片足が欠けてしまう。これら、「足」への言及は、当然ながら『人魚姫』を想起せずにはいられないものだろう。水の世界と陸の世界の分断を象徴するものとしての「足」。模型の足が欠けて一本になることや、退院後のクリストフが松葉杖をついて両足をそろえて歩くことも、人魚姫伝説の逆再生のような不穏さを「足」に結び付ける。それがクリストフの男性身体で起こることも、やはり神話の読み替えの実践において他ならないだろう。それは図らずも、昨今の実写化の実践と重なるものである。

■ベルリンの街路

ここまで、①三つの「ウンディーネ」を通して、女性視点の回復へと至る変奏と、それによって男性像が逆照射されていること。②「水の女」の系譜が物質性から女性性へと推移するものであり、後者は特に「人魚姫」に象徴されること。『水を抱く女』にも男性キャラクターを通して、それらへの目配せがあること。といった二点を確認した。続いて、『水を抱く女』の大きな特徴である、「ベルリンの地政学的側面」を見てゆく。

オンライン試写会後に配信されたアフタートークの中で、渋谷哲也は、今作がヴィム・ヴェンダース『ベルリン・天使の詩』(1987年)における「勝利の女神像」のような、いわゆるベルリンのランドマークを映していないことを指摘する。それは、観光客視点ではない生活者の視点であり、都市の具体性を示すものである。この点については、シチュアシオニストの映画やテキストに見られる、モニュメントに対する裏切りや読み替えといった、否定性を伴った無差別な都市散策とも共鳴するかもしれない。また一方で、ペツォールト自身はベルリン出身ではなく、大学で移り住んできた異邦人であり、両親は東ドイツから西ドイツへと流れてきた一種の移民である。ゆえに、彼が映画の中で足場なくさすらっている人物を多用することには、ルーツに基づく問題意識の現れを読み取ることができる。すなわち、『水を抱く女』では、ベルリンという土地の歴史的側面に、かようなペツォールト自身の個人的なものが反映・投影されていると言えよう。今作の「ベルリン」は、「沼が乾いた土地」という、湿った土の上に幾度も重ねられた開発によって生まれた都市であり、それは都市と人々それぞれの流動性を抱えもつものであるのだ。

今作のウンディーネはベルリンの都市開発の歴史を研究している。それは、最後にウンディーネが湖に帰依した際に、水自体の土着的な側面を強調し、彼女自身を地縛霊のような存在として受肉させることにも貢献している。注意したいのは、ここでの水の土着性とは、宥和の対象として描かれた人知らぬ森の奥にある無垢な自然ではないことだ。作中でクリストフとウンディーネが訪れる湖は、ダムがあり、人工的な、産業化の結果として現れたものである。作中の「水」たちは、郊外であっても、都市開発によって歴史のレイヤーが重層的に存在している「ベルリン」の延長線に置かれている。

さて、作中でウンディーネは何度かツーリスト向けに東西分割を経験したベルリンの歴史を語るのだが、ここで一つ批判的に語られる施設が2020年にベルリンにオープンした文化複合施設、フンボルト・フォーラムである。作中では、ソ連によって大きな変革を伴った東ベルリンの街路が、東西統一後に接ぎ木されるようにして増築され、現在の景観に至っていると解説される。しかし、フンボルト・フォーラムはそのような東西ドイツの歴史やアクチャリティを踏まえることなく、旧時代的な「宮殿」を模した外観が採用された。この点に、ウンディーネは「歴史に進歩はないのかもしれない」とつぶやく。

NYTIMESによれば、フンボルト・フォーラムの問題点は、おおむね以下の二点にまとめられる。①建物の外観として採用されたベルリン宮殿は15世紀に建設され、1950年に東ドイツ共産党政権によって取り壊され、1976年に国会議事堂になった。しかし、ドイツ統一後に議事堂は取り壊されている。今回その場所に宮殿を建設することは東ドイツの歴史を消し去るものではないか。②帝国主義時代に収集された美術品の出所に関する透明性が欠如している。植民地時代の悪癖は清算すべきであり、美術品のいくつかはしかるべき国や土地に返還すべきである。

これらの問題点で、『水を抱く女』で直接言及されているのは前者である。後者に関しては、ナチス以前の美術品に関してはこれまでドイツ国内でもスルーされていたものでもあり、今回の騒動に関してフォーラム側の述べる「議論のきっかけとなる」といった言葉は痛烈な皮肉となっている。映画に立ち返って考えれば、ウンディーネがソ連によって主導された東ドイツのファサードを、丁寧かつ魅力的に説明していたことからも、現代ドイツの統一前の歴史の忘却に対する批判として読み取ることができる。ペツォールト自身はインタビューの中で、ベルリンを新陳代謝の速い都市として捉えたうえで、「ベルリンの過去と歴史に対して私たちは残忍です」「ドイツの人はどこかで過去から逃げるように映画を作っている」といった現状を指摘する。注意したいのは、ペツォールトはイデオロギー的に東ドイツを擁護しているわけではない点であろう。『東ベルリンから来た女』において、統一前の東ドイツを舞台に、閉塞的な生活と抑圧下からの解放を希求する姿が群像劇として描かれていることからもそれはうかがえる(余談だが、こちらの映画でも「海」は解放とともに恐怖を象徴する場である)。あくまで、「罪の意識を背負う」といった(政治的でもありうる)態度ではなく、「それについて考えてゆく義務感、あるいは好奇心」が重視されている。それはまさしく、歴史や土地へと向けられる「まなざし」の問題であるだろう。

継ぎ目

換言すれば、『水を抱く女』には、「ウンディーネの目」に加えて「歴史の目」が存在しており、二つの「まなざし」が提示されていると言える。この「まなざし」が焦点化されたうえで、「まなざし」が捉えるもの、あるいは主題としての「まなざし」から示されうるものは何だろうか。私はそれを、本作の特に重要な要素である「継ぎ目」であると考える。今作はそもそも、構成的な画面と象徴的なモチーフが多用されており、緊張感ある画作りがなされている。登場するものやことがらは、様々な形でパラフレーズされており、クリストフが水中で湖の主たるナマズとウンディーネを見まがうシーンなどは象徴的である。この場面で、ナマズとウンディーネは一見すると結びついた存在かのように描かれている。しかし、先のトークの中で映画ジャーナリストの立田敦子は、ペツォールトにインタビューした際の回答ではむしろ逆であったことを明かす。監督によれば、作中の湖にはもともと伝説があったのだという。かつて、湖で騎士が女性をレイプし、彼女はそれを苦にして亡くなった。そして騎士は、罪のためにナマズに姿を変えられた、というものである。ゆえに、作中で水の主のようにして現れ、クリストフが何度かウンディーネの姿を錯覚するナマズは、暗に男性性の象徴として扱われていたのである。であればこそ、クリストフが見つめるているのは、男性性と折り重なったウンディーネであり、ラストシーンで陸地を見つめているかもしれないナマズの瞳は贖罪のために囚われた男たちによるものかもしれないのである。もちろん、映画だけを観て観客の側にそこまで伝わることはないだろう。しかし、今作で多用されるパラフレーズは、決してスムーズなものではなく、さまざまな振れ幅が含意されていることも確かである。

さて、今作で一筋縄ではいかないかたちでパラフレーズされるものにおいて特に重要であるのは、「継ぎ目」である。クリストフと出会った時に割れた水槽によって傷ついたウンディーネの肉体にできた手術による「縫い目」、潜水夫の模型の欠けた足の接着面、ベルリンの壁崩壊後の東ベルリンの建物への上書き、ウンディーネの幻影を見た直後に水中カメラの記録を見返してそこに何も映っていないことを確認したクリストフの台詞「継ぎ目は大丈夫だ」、これらはみな、今作に一貫したテーマを読み取ることを可能にする。それは、神話的女性表象の系譜から看取される「男性/女性」の二つの視点、建てては壊しを繰り返すベルリンの歴史とパッチワークのような建物たち、自然と人間、水と陸の世界、これらいくつかの分割線の存在のあわいにある領域である。バッハマンの作中の言葉を借りれば、「濡れた境界線」あるいは「空き地」。それは徹底した留保のための場所であり、宿命を全うしたのちにウンディーネがクリストフにまなざしを送る場所である。『水を抱く女』がベルリンの歴史に対して示すのは、かような、「私たちがどこから来たか、何を負うべきか」といった問いではなく、「私たちはこの場所にいる。それでも、なお」といった自己へと立ち返り続ける態度である。自然と人間の、陸と水の、他者とのロマンチックな宥和ではなく、それらが触れ合う境界線あるいは接地面。「継ぎ目」へと向けられたまなざしこそが、本作が歴史、そしてウンディーネの視点によって表された「捉えがたきにとどまる」行為ではないだろうか。彼女はいる。流れ出ては満たされるような性急な水ではなく、郊外で、訪れるものをただ待ち続けてそこにとどまる、池や湖のような滞留する水として。

時忘れの水

「歴史の目」に映る「継ぎ目」とは、二項のあわいに生じる曖昧な領域である。それは、去来が先送りされ、ただ待ちわびるための場所である。以下では、これに関連して、近年の映画作品における「水」を通した時間表象について見てゆく。

ギレルモ・デル・トロによる『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017年)は、「人魚姫」のストーリーをニッチな感性に基づいて反転し、そして「水」に時間から逃れるメタモルフォーゼの可能性を読み込んでいった。舞台は1962年、冷戦下のアメリカ。発話障害を持つ女性・イライザは機密機関の清掃婦として働いていた。ある日、軍人のストリックランド率いる新チームが新たな研究対象として半魚人を持ち込む。偶然それを目にしたイライザは、小さなきっかけから半魚人と交流を重ねてゆくようになる。アマゾンから連れてこられた半魚人に食事や音楽を教え、徐々に入れ込んでゆくようになったイライザ。彼女は半魚人の処分が決まったとき、彼を研究所から脱出させる計画を立て、見事に成功させる。小さなアパートでのイライザと半魚人との束の間の生活で、二人は深く愛し合うようになり、性行為にまで至る。冷戦下のさまざまな思惑が重なりながら、物語の終盤、ストリックランドは自らのキャリアを守るため、奪われた半魚人を求めてイライザたちを追い、雨の日の欄干で二人に向けて銃弾を放つ。一度は死んだかに見えた二人。しかし半魚人はその神秘的な力によって蘇生する。そしてラストシーン、イライザを抱いて水の中へと沈んだ半魚人は、彼女を蘇生する。このラストシーンで示唆されるのは、おそらくイライザは死からの蘇生に伴って、半魚人と同じく水中で生きる別の生物へとメタモルフォーゼしたということである。

今作は、クリーチャー映画の古典である『大アマゾンの半魚人』(1954年)における美女とクリーチャーの関係を変えたいという二次創作的欲望がきっかけでつくられたという。半魚人のスーツが作られ、水中撮影が多用されており、監督のコアさ、ニッチさ、オタクさを反映した、ディープな趣味人らしい一作となっている。また、口のきけないブルーカラーのイライザ、(どちらかといえば)上半身が魚類に似た半魚人の男、最後には陸ではなく水中での生活を選択するなど、いくつかの点で「人魚姫」の物語への目配せと反転が試みられている。ストーリーの骨子としては、基本的には極度に男性的な上昇志向の強いストリックランドと、彼以外の登場人物たち、すなわちマイノリティたちの価値観の対立が描かれる。しかしながら、ストリックランドも含め、作中の人物たちは旧弊的な社会構造の下でそれぞれに「孤独」を感じており、イライザと半魚人の愛の関係がそこからの逃走線あるいは切断線として示されている。

さて、今作で興味深いのは、「時間」に対する言及である。作中でイライザの親友であるジャイルズは、連れ去ってきた半魚人に「われわれは過去の遺物だ」と語りかける。ジャイルズは広告絵を描いていたが、流行が写真に移ったことで職を失っており、半魚人は「未開」とされる地で神と崇められる存在であった。しかし、彼らのような古い時代の栄光は、ストリックランドの買う新型キャデラックに象徴される進歩的な文明によって現実に否定されている。一方のストリックランドも、過度な未来へと邁進する意志のせいで、現在時を置き去りにしてしまい、非人間的で冷徹な内面性が強化されてゆく。退行する時間と推進する時間、老いとキャリア、過去と未来、これらの二つの時間の対立は作中ではともにポジティブに描かれることはない。これらは、登場人物たちのアイデンティティや身体的な特徴を評価する社会構造一般とは別に、「時間」という制度的抑圧の存在を示している。この点については、今作が細部まで作り込まれたガジェットに満ち、アメリカの土地や街の固有性よりも、60年代という時代性を誇張している点によっても逆照射されている。すなわち、映画は極度にノスタルジーやレトロへのフェティシズムを喚起させるものであるが、それはあくまで特定の「時間」に向けられたものであって、むしろ空間性や土着性のようなものは希薄なのである。

『シェイプ・オブ・ウォーター』は、視覚優位の空間がテーマとして扱われている点で現代的である。しかし、コアとなっているものはむしろ「時間」である。特定のノスタルジーにフレーミングされた世界で、過去と未来は現在に対する否定性として常に働きかけている。そこで、「水」というある種フレームレスで無定形なモチーフが、時間や制度的な抑圧からの解放、そのメタモルフォーゼを促すのである。「水」は「死」を経由して、「時間」の拘束からの逃げ場、もしくはその「無時間性」を示した。

水を通した物質的なコミュニケーションを描いたのは、湯浅政明によるアニメーション『きみと、波にのれたら』(2019年)である。今作は、千葉の海辺を舞台にした、向水ひな子と雛罌粟港(ひなげし みなと)のラブストーリーである。大学生のひな子は、火災事故をきっかけにして消防団に所属する港と出会う。二人は、順調に関係を育んでゆき、いつもお気に入りの歌を一緒に口ずさんだ。しかし、ある日、海難事故によって港は亡くなってしまう。悲しみに暮れるひな子。そんな彼女が、二人のお気に入りだった歌を口ずさむと、水の中に港が現れ、会話もできる。コップ、風呂、川……様々な水を媒介して、港はひな子の歌声に応じて姿を見せる。その後、ファンタジックな展開と別れを経て、季節が変わった頃にひっそりとした喪が行われて物語は終わりを迎える。

一見すると動的なアニメートに長けた湯浅監督にしては禁欲的ともとれる今作は、多義的な水の視覚的表現がとくに際立った魅力となっている。水にフォーカスした物語は、当然ながら東日本大震災とその後を意識したものだろう。湯浅監督は直後にも『日本沈没2020』を手掛けており、環境的脅威の経験とヒューマニティへの関心がうかがえる。『きみと、波にのれたら』において、水はきわめて物質的な存在である。港の幽霊がそこに加わったとき、災後のモチーフとして考えると、その意味は重い。アニメーション研究者であり海外アニメーションの国内への紹介を精力的に行っている土居伸彰は、震災を意識して作られた宮崎駿『風立ちぬ』と『きみと、波にのれたら』を比較し、前者において死者である妻が「生きて」と語りかけたのに対し、今作の港は「生きたかった」と語り、港の言葉にある死の位置づけがあくまで純粋な死そのものであると指摘する。ここでは、チェルフィッチュによる演劇作品『部屋に流れる時間の旅』において、復興直後の希望的ムードの中で亡くなった死者が、生者に対して未来の明るさを言祝ぐようにして問いかける場面も引き合に出してよいだろう。『きみと、波にのれたら』によって示されるのは、水の物質的イメージと、それに象徴された死者が現実へと介入することもなく、ただそこにとどまり続けるという徹底した「死」の物質性である。「水の女」の話題に照合するのであれば、今作は歌声や男女の立ち位置について以上に、水と死の物質性の描き方が特に重要なものと言えるだろう。

これら二作が描いたのは、水を通して「死」や「時間」が中間休止されるような、そういった状況である。『水を抱く女』における、どこからともなく響いたウンディーネへの呼び声や、ありえたかもしれない電話口での声。未来から届いたものかも、過去から届いたのかも曖昧であり、現実を攪拌するような別の位相にある声と言葉。作中では「水」によって別世界の出来事が届けられ、当の現実の時間の慣性に揺らぎがもたらされた。「水」が示すのは「時間」という制度の失効であり、「継ぎ目」にはその兆しが常に見え隠れしているのである。

水死人のまなざし

本稿をまとめると、『水を抱く女』には女性視点の「ウンディーネ」と男性身体による「人魚姫」と、二つの水の精の寓話の反転が試みられていることが分かる。それらは寓話的しぐさの抱えた欺瞞を暴き、転覆する。加えて、「ウンディーネ」が一般名詞として、ある祖型として複数の受容のうちに神秘的なたたずまいを獲得し、固有性を失っていることへも抵抗している。それは「水」一般ではなく、ベルリンの湖、この場所として、地縛霊のように互いに受肉しあって住まう土地の固有性の回復とともに試みられている。では改めて、ラストシーンで端的に示されたような水の世界から向けられるまなざしとは何であろうか。最後に、近代日本文学の祖とされる『三四郎』における「水の女」の表象を通して、それらを確認してゆく。

小黒によれば、近代日本文学における「水の女」は、先述の谷崎以前にもはやくから確認することができる。夏目漱石『三四郎』(1908年)もその一つである。本作は、田舎から上京してきた三四郎が、土地の移動をきっかけにして、自分の中にできた「故郷」「学問」「女」といった三つの世界を通して自我の形成と成長を図る物語である。このとき、「女」は大きな比重を持つのだが、本作のヒロインにあたる美繭子に対して、三四郎は彼女に招かれた画廊で目にした絵画を共に目にすることで恋に落ちる。その絵画とは、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの描いた人魚であった。いくつかの水に関連したモチーフを通して暗喩された、三四郎の旧来的自我から近代的自我への進歩は、このようにして絵画を介した「恋愛」の発見に結実する。明言されることはなくとも、『三四郎』の水面下に「水の女」の系譜が潜んでいることは明らかである。

John William Waterhouse “A Mermaid” 1892

John William Waterhouse “A Mermaid” 1900

さて、以上を踏まえたうえで、さらに別の角度から本作を考えてみる。『三四郎』において、上京途中に立ち寄った名古屋で宿を共にした汽車の女、一目惚れした美繭子、偶然目にした女の轢死体といった、三人の女(の姿)は主人公の内的世界に「揺らぎ」をもたらすものとして共通する。すなわち「女」と、そこへ結び付けられた「死」は三四郎の精神的な安らぎを侵害する「不気味なもの」であった。

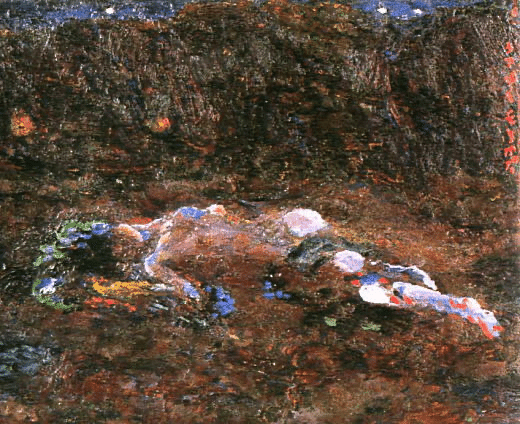

美術作家の岡崎乾二郎によれば、絵画において三四郎に現れた両者の関係が端的に示されているのは熊谷守一の≪轢死≫(1908年)である。美しい上半身と、無惨にも引き裂かれて臓器の露わになった沈んだ色の下半身、グロテスクな姿は過度に客体化された当世風の死であった。轢死のモチーフはのちに≪夜(水死人)≫(1931年)において変化する。ほぼ同様の構図で描かれたこちらの作品では、水底に横たわった女の死体が画面手前に向けてまなざしを向けている。しかし、画面全体がさまざまな色の斑紋に満たされていることもあり、その女の形は明確な輪郭線を保っているとは言い難い。むしろ、その斑紋によって水中のあらゆる風景の中に、死の光景は混じり、溶け合ってゆきそうである。あたかもそれは、水死した女の目に映る我々の姿であるかのように。この絵画が興味深いのは、抽象化が進んだことによって「水死」といったモチーフが客体化された死であることを離れ、観者の側にも同様の視覚的な「揺らぎ」を与えていることにある。『三四郎』では、女と死はあくまで主体の形成に寄与するものでしかなかった。しかしながら、熊谷守一の描いた水死では、「見る/見られる」といった関係が自明視されていない。それらは常にまなざしを奪い合って、往還するものである。

熊谷守一《轢死(赤外線写真)》1908年

熊谷守一《夜(水死人)》1931年

『水を抱く女』の邦題は、水=死に帰る、すなわち「水に抱かれる女」、あるいは「水として抱く女」であった「ウンディーネ」が、自らの運命に能動性を働かせる姿を描いていることを反映していると考えられる。こうした転覆は、ともすれば時流に乗ったしぐさとも取られるかもしれない。しかしながら、それがより深刻な意味での「歴史の目」を抱えもつものであることは重要である。今作の「まなざし」を通した「歴史」との往還を可能にしたのは、まさしく熊谷の描いた、水中世界で死に至りながら目にするような境目の光景であり、往還、往来を可能にする臨死的場であったと考える。

ウンディーネはクリストフとのダイビングの最中に溺れて一時的に意識が混迷する(ちなみにこの場面については、ナマズが男性性の象徴であるならば、クリストフが彼女をナマズと重ねて見た直後に彼女が溺れたのは、レイプによる尊厳的な死をも含意しうるだろう)。クリストフは水中作業の際にタービンの事故で脳死状態になる。二人は、水の中で「死」に出会い、陸の上で、欄干や病室のベットで、互いのまなざしの中で死を刻印し合う。彼らは再会する。仄暗い水の底で。ベルリンの郊外にある空き地のような湖で。水中で物言わぬウンディーネと同様に、クリストフも水中で言葉を発することはできない。言語は排されている。クリストフはただ、戸惑いを自らの表情に浮かべるだけである。滞留する。それは、ある時間、ある出会い、ある歴史、ある局所的な現れ、水……。幻肢痛のような、不可視の「継ぎ目」に走る感覚への訴えであり、水面から失われた歌声の残響だった。

【参考】

・『水を抱く女』(パンフレット)、2021年、彩プロ

・『水を抱く女』をドイツ映画研究者の渋谷哲也先生が解説!Fan's Voice独占最速オンライン試写会 アフタートーク

・フケー著、柴田治三郎訳『水妖記(ウンディーネ)』1938年、岩波書店

・インゲボルグ・バッハマン著、松永美穂訳「ウンディーネが行く」、『三十歳』2016年、岩波書店

・ハイリンヒ・フォン・クライスト著、佐藤恵三訳「水棲の男とセイレーン」『クライスト全集 第一巻』1998年、沖積社

・谷崎潤一郎「人魚の嘆き」、『谷崎潤一郎全集|第四巻』2015年、中央公論新社

・オクタビオ・パス著、野谷文昭訳「波との生活」、池澤夏樹編『世界文学全集 Ⅲ-05 短編コレクションⅠ』2010年、河出書房新社

・楠山正雄訳『人魚のひいさま』1955年、青空文庫

・小黒康正『水の女――トポスへの航路』2012年、九州大学出版

・岡崎乾二郎『抽象の力:近代芸術の解析』2018年、亜紀書房

・山本浩司「わたしとわたしとの間にある濡れた境界について――バッハマンの『去りゆくウンディーネ』における自己の二重化について――」1994年

・【映画評書き起こし】宇多丸、『シェイプ・オブ・ウォーター』を語る!(2018.3.17放送)

・土居伸彰「「きみ波」が語る『君の名は。』『風立ちぬ』への応答」2019年

・プロジェクト人魚

【監督インタビュー】

・男は常に美しい女性を選び、気に入らなくなったらより若い女性を…?女性視点から見たウンディーネの物語

・3/26公開『水を抱く女』監督が語る「呪われた悲壮美ウンディーネ像の解放」

・『水を抱く女』愛は壊れる。CGは古びる。クリスティアン・ペッツォルト監督の作劇術【Director's Interview Vol.111】

・『水を抱く女』クリスティアン・ペッツォルト監督インタビュー “水の精 ウンディーネ”神話を現代に置き換えた、ミステリアスな愛の叙事詩

【フンボルト・フォーラム】

・Humboldt Forum in Berlin Finally Opens (Kind of)

・A New Museum Opens Old Wounds in Germany

・Germany Sets Guidelines for Repatriating Colonial-Era Artifacts

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?