同じモチーフに対する表現の違いが面白い@電線絵画展

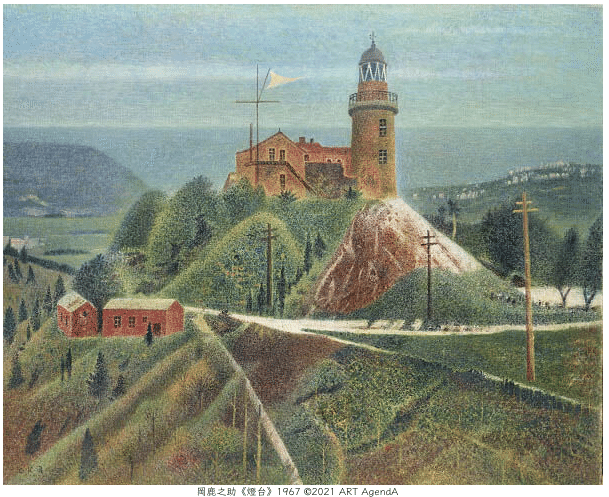

練馬区立美術館にて開催されていた『電線絵画 小林清親から山口晃まで』展。

明治初期から現代までの、電線・電柱が描かれた作品だけを集めた展覧会です。

私はこんな風に1つのモチーフを取り上げた展覧会が好きです。

もっと増えないかなあ...!

電線・電柱の表現は千差万別

約70名による電線・電柱という同じモチーフに対する表現の違いを一度に鑑賞することができ、とても感動しました。ただただ面白かったです。

たとえば、小林清親の描く電線はすっきりとしていて、風景に馴染んでいる印象を受けました。水彩スケッチを基に作成された版画であることが分かります。

対して、アトリエの窓から見える電線を描いた朝井閑右衛門の作品からは、大胆さと自由さを感じます。改めて、表現することって面白い!と思いました。ちなみに、私はこの作品をみてマリオカートのレインボーロードを思い出してしまいました。

リズムを生み出す電柱

電柱がメインに描かれているわけではなく、

電柱は画面にリズムを与えるように描きこまれ (公式図録より)

ている作品がありました。

たしかに、電柱がないとのっぺりとした印象になりそうです。画面上において、電柱にはリズムを与える機能があるのだと知りました。

電柱の有る無し

隅田川越しに対岸が描かれた同時期の作品が2つあります。

・川瀬巴水《浜町河岸》大正14年(1925)(上)

・吉田博《東京捨二題 隅田川》大正15年(1926)(下)

川瀬巴水が電柱を風景に溶け込ませているのに対し、吉田博は電柱を消し去っています。

吉田は東京風景や日本の名勝をいくつも描いているが、電柱を描き込むことは決してない。(公式図録より)

こうしたこだわりの違いも面白いと思いました。

また、坂本繁二郎の《秋の朝日》(1899)という作品では、英国のA.F.グレース著『油彩風景画の指南書』にある挿図を参考に、電信柱だけが新たに描き加えられていました。

(...)挿図からは構図や地平線の位置、背後から差す陽の光線などを借用しているが、樹木や田畑、人馬は日本の風景に変換している。そして、唯一描き加えているのが電信柱である。(公式図録より)

たしかに電信柱の有無以外はそっくりで、2つ並べて見ると不思議な印象があり、電信柱がなにか特別なものに見えました。

現代美術における電柱、電線

展覧会では最後に、電柱・電線に注目した作品を制作している6人の現代美術家さんを取り上げていました。

私は阪本トクロウさんの《呼吸(電線)》(2012)という作品がすごくすきでした。

また、久野彩子さんの作品をみて、ロストワックス鋳造という技法を初めて知りました。すごいです。

まとめ

同じモチーフに対する表現の違いを楽しめるだけでなく、電線を通して東京の歴史も垣間見ることができた大変面白い展覧会でした。

閉幕してしまいましたが、図録は一般書籍としても購入可能なようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?