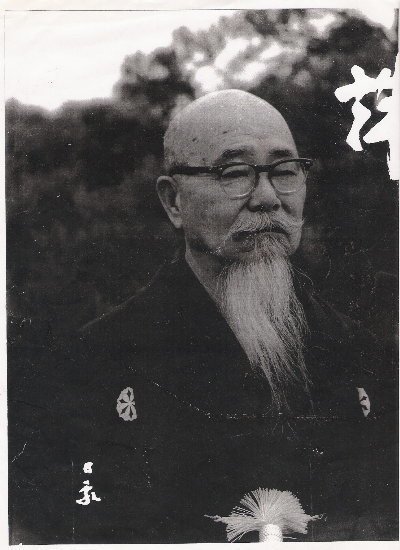

井上日召─支配階級の覚醒を求めた一殺多生

血盟団事件と五・一五事件

昭和七年一月三十一日、血盟団事件の首領井上日召は、古内栄司、池袋正釟郎、田中邦雄、久木田祐弘らに問いかけた。 「海軍側の同志は、藤井(斉)をはじめ、皆ぞくぞくと出征してしまった。出陣した以上、もはや当分の間、当てにすることはできない。そこで、第一案としては、われわれ少数の民間側の同志だけで決行するか、どうかである。もちろん、われわれだけでは大した成果は期待できない。それどころか、むしろ、失敗に終わることを覚悟しなければならない。つまり、失敗を承知のうえで、他にさきがけて革命の火ぶたを切るか、どうかである。

第二案としては、そのような非効果的なことを避け、いずれ来るべき革命の本体が動くときを待って、それに合流するかである。そのときは、海軍の同志たちも、あるいは凱旋しているかもしれない。それまで待つか、どうかである。このふたつについて、みんなの考えを聞きたい」

当初、日召は藤井ら海軍グループとともに、二月十一日の紀元節に決起する計画を立てていたが、一月二十八日に勃発した上海事変に藤井らが出征することになり、計画の変更を余儀なくされたていた。

日召の問いかけに対して、まず古内が口を開き、革命の成果を出すことが重要だとして、第二案支持を表明した。これを受けて、日召も第二案支持の立場を表明した。ところが、その他の同志は「決行あるのみ」と答え、われわれの手によって「革命の火ぶたを切ろう」と呼びかけた。この青年たちの熱意に押された日召は、なおもその決意を質した。

「この小人数で、わずかな武器をとって立ちあがるには暗殺に徹する以外に道はない。革命にとって、単なる捨て石になるかもしれない。それでも、君たちは悔いなく決行できるのか」

青年たちは「殺るっ!」と口を揃えた。結局、日召は青年たちの要請を容れて指揮をとることになった。ここに、小人数で、わずかな武器で暗殺を行うという方針が定まった。それは、「一人一殺」という言葉で表現されている。確かに、日召の自伝には「一人一殺」と書かれているが、日召によるとそれは本の販売戦略の点から出版社がつけたもので、彼の本意ではなかった。日召の思想を示す言葉は「一殺多生」である。

秘密を守るために最終的なターゲットは日召に一任され、各自が実行できる見込みがついた時点で拳銃を日召に受け取りに来ることになった(小沼正『一殺多生』読売新聞社、昭和四十九年、三百五十二~三百五十六頁)。

二月一日、日召は一月三十一日の会議の場にいなかった小沼正を呼び、計画について説明した上で、次のように語った。

「おまえには、この俺から指令する。おまえは、民政党の井上準之助を殺れっ。彼は、選挙委員長として、終始あっちこっち飛び歩いているから、チャンスならいくらでもある」

井上準之助は、二月九日午後八時四分、駒井重次候補応援のため、演説会場である本郷区駒込追分の駒本小学校裏門へ車を乗りつけた。車から降りて、五、六歩、歩いた瞬間、群衆の中に潜んでいた小沼は飛び出して、井上の脇や腰に拳銃押し付けて発砲した。井上はすぐに帝大病院に運ばれたが、車中で死亡した。小沼は、周囲の群衆にステッキで殴られるなどして、その場で警官に引き渡された。小沼は「旧正月帰郷した時、百姓の窮乏見るに忍びず、これは前蔵相のやり方が悪かったから殺意を生じた」と自供した。

二月二十六日、血盟団事件の第二陣を担う菱沼五郎のターゲットは三井合名理事長の団琢磨と定まった。三月五日午前十一時二十五分頃、団は三井銀行本店に出勤のため車を乗りつけた。銀行のドアを開けて中に入ろうとした瞬間、菱沼は団に向けて発砲、団の右胸に命中した。三井銀行五階の医務室に運ばれたが、午前十二時二十分に死去した。

菱沼は「腐敗しきっている既成政党を打破する目的でやったもので、既成政党の背後には必ず大きな財閥の巨頭がついているから、まずその財閥の巨頭からやる計画を立てた。団男爵をやったのは今の財閥の中心は三井で、三井の中心人物は団男爵だから血祭りにあげたのだ」と自供した。

翌日、警察は日召とその傘下の古内栄司、黒沢大二を指名手配した。黒沢は三月八日警視庁に自首、古内は代々木上原の空き家に潜伏していたが、まもなく逮捕された。

日召は、頭山満の三男、頭山秀三が会長を務める天行会道場に身を隠していた。彼はその時点で捕まるわけにはいかなかった。上海事変に出征中の藤井斉が戦死したため、第二陣を予定していた海軍側の行動を自ら指導しなくてはならないと考えていたからである。

警視庁は日召の潜伏場所をつかんだが、頭山邸とあって手出ししにくく、日召を自首させるよう、日召の盟友本間憲一郎に矢のような催促を続けていた。やがて、刑事部長が頭山満に面会を求めてきた。日召は、頭山に迷惑をかけるわけにはいかないとして、自決して決着をつけようとしたが、後に神兵隊事件を起こす弁護士の天野辰夫は、彼一流の熱弁をもって「最後まで闘争である」「自首して法廷で闘え」と日召を説得し、自首させることにした。

この間、日召は藤井の志を自ら全うすべく、五・一五事件の謀議に加わっていた。そして、三月十日、五月十五日の決行間違いなしと判断したとき、海軍中尉古賀清志に後事を託し、自首を決意したのである。日召が自首する三月十一日の朝、頭山邸の女中は日召を頭山満の居間に案内した。そのまま引き下がろうとする女中に頭山は「うずらの卵五つと、儂の茶碗をここへ持って来い」と命じた。

頭山は茶碗に自ら卵を移し、日召に差し出しながら言った

「このうずらの卵は、儂のために、京都にいる昔の仲間の一人が送ってくれた卵じゃ。自然に育っているうずらから生まれた卵じゃから、人家に飼われた卵と違って精がつく。おりるときには、これを飲んで咽喉をしめらせてゆくのが一番じゃ。おまえも身体に気をつけてな。後のことは心配せんで行っておいで」(横地尚『昭和の原点』行政通信社出版部、昭和四十六年、二百六十二~二百六十六頁)

頭山と別れの挨拶をした日召は、天野と本間に伴われて警視庁に自首した。海軍側は、古賀清志をはじめ、三上卓、山岸宏、中村義雄らを中心として、直接行動の計画を進め、ついに五月十五日の決起となったのである。

自棄と懐疑の日々─正義とは何かを求めて

井上日召は明治十九年四月十二日、群馬県利根郡川場の開業医・井上好人の四男として生まれた。六歳になった明治二十五年盂蘭盆の宵祭りの日、彼は母から精霊棚に備える草花を採ってくるように言いつかった。そのとき、花の色がそれぞれ違うのはどうしてかという疑問を抱いたという。これが、日召にとって物心ついてからの最初の一大疑問であった。以来、物の色形が気になるようになったという(井上日召『日本精神に生よ』改造社、昭和九年、十三頁)。無意識のうちに、宇宙の本質についての関心が芽生えていたのであろう。

そんな日召は、子供の頃から試験のために勉強することに強い疑問を抱き、免状を持っていようがいまいが人間そのものに違いなどないのではないかなどと考えるようになり、学校の勉強にも関心を持たなくなった。

やがて、彼は世の中の矛盾に悩むようになる。例えば、聖者のような顔をした教師たちは、賄賂をもらっているような不道徳な知事の前でまるで奴隷のように頭を下げ、誰一人として知事を攻撃しようとしない。人生とは何か、社会とは何か、正義とは何か──。彼の懐疑の心は強まっていった。キリスト教に救いを求めてみたが、聖書と実生活の間の矛盾に悩むことになった。

明治三十八年、日露戦争の気運は、戦場で死んでしまいたいという気持ちを日召に抱かせることになった。彼は第一艦隊所属病院船神戸丸に非公式に雇われて乗り組み、出航後まもなく海中へ投身自殺を図り、危うく制止されるという事件を起こした。田中時彦氏は、死と直面する体験を得たことは、後の中国大陸における活動、宗教への没入、そうして暗殺に到達する彼の精神過程にかなりの影響力をもつ作用となって働いたと見る。

その後、日召は文学を学びたいという希望から早稲田大学に入学したものの、小説家や教員となることに魅力を感じなくなった。そんなとき、東洋協会専門学校(現拓殖大学)に在籍する前橋中学の後輩と会ったことが機縁で、彼は早稲田大学を中退し、東洋協会専門学校に入学した。海外雄飛の学風に共感を覚えたからであった。ここて日召は、初めて自分の気質に合った雰囲気の中で生活することができたと振り返っている。しかし、第二学年のとき、学内紛争に巻き込まれて停学処分を受け、同校中退を余儀なくされた。

再び人間不信と自棄心理に襲われた彼は、明治四十三年八月、二十三才のとき、辛亥革命前夜の中国に渡った。そして、南満州鉄道などで諜報活動に従事した。大正七年になると、彼は天津などで貿易商を営むようになる。

海軍少佐であった兄、井上二三雄が搭乗していた偵察機が墜落したのは、翌大正八年三月のことであった。しかし、その葬式にも日召は列することができなかった。

富や名声に価値を見いだせず、依然として人生に悩んでいた日召は、まず自己一身の安心を確立し更生するために、帰国することにした。

ただし、中国滞在中の経験が無意味だったわけではない。現地で知り合った本間憲一郎の紹介で、彼は興亜の先覚者、金子雪斎を訪ねている。そして、金子から「日本に帰りたまえ。そして、頭山満を見習って、君も日本のためにつくすのだ」と言われた(『昭和の原点』百六十六頁)。後に、金子は日召の行動にさらに重大な影響を与える。

およそ十年に及ぶ大陸での生活に別れを告げ、大正九年末に日召は日本に帰国した。久しぶりに見た祖国の現実に対する衝撃を次のように振り返っている。

「社会主義者の増加、極左翼の暴虐、労働大衆の赤傾、指導階級の狂暴無自覚等々で、見聞するに従って極端にこれを憎悪し、呪わしい感情が洪水の如く私の全心に蔽いかぶさっていた」

帰国後に再会した在満当時の盟友木島完之もまた、社会主義者が指導する労働運動を排撃し、日召が自ら労働運動を指導するよう促した。しかし、日召はまず自分の煩悶を解決したうえで、確固たる信念で事にあたらなければだめだと考えていた。

精神世界における天皇との帰一

大正十一年春、日召は郷里の群馬県川場村にある三徳庵に篭り、独坐して日夜法華題目を唱え始めた。唱え死にしようと決心し、昼夜無茶苦茶に唱え続けた。数十日経つと心身に異常をきたし、「自分は発狂するかもしれない」というところまで至ったが、それでも彼は唱え続けた。すると新たな境地に達した。日召は次のように回想する。

「突然、目の前に美しい紫の雲が現れた。と思ったら、雲の上に 神武天皇様に似た男の神様と、その傍に女の神様が添って立ってゐられるのが拝せられた。そうして、その前にひれ伏してゐる私の姿があった。(私自身は依然として端坐してゐるが、もう一つの私の姿が見えた。)仰ぐと、男の神様は素っ裸の男の赤ん坊を抱いてゐられる、と見たところで、幻像は消えた」(井上日召『一人一殺』新人物往来社、昭和四十七年、百九十五頁)

翌日、同じ時刻に端坐していると、前日同様に美しい紫の雲が現れ、その上に男神と女神が立たせ給い、男神の抱いておられる赤ん坊が、急に日召の方を指さしたので、彼は何故となく畏れ入って、ひれ伏した。そして三日目、また同様の厳かな光景が現出したかと思うと、「男神に抱かれて私を指さしてゐた赤ん坊が紅葉のやうな掌をひろげたとみるや、私をさし招いた。その途端に──、赤ん坊は私自身に変じ、今までひれ伏してゐた私の姿は、もうそこにはなかった。その時、私は説明し難い一体感を覚えた」。

日召は、精神世界において天皇との帰一の境地に達したと言っているのだ。彼は、その境地を「自己の喜怒哀楽がそのまま宇宙の感情と合一したとの感得」とも表現している。彼には、法華経を読み進めると、仏教の「十界互具」(十界の一つ一つが、互いに他の九界を備えているということ)が万物同根の悟りとして闡明してくると考えられた。こうして、彼の長年の疑問も溶けた。花によってそれぞれ色が違うのは、宇宙の要求によってそれぞれ使命を異にして生じたからであり、その使命を果たせば一元に戻るのだと。

まもなく、彼は自己の体得した教義を理想的に説明したものがあることを発見する。それは、田中智学に代表される、日蓮の教義に関する著書であった。日召は、大正十三年九月から日蓮の遺文集や日蓮に関する講演、著書などを読み、その教義の研究に没頭した。彼は「自分の到達していた境地其の侭を教義的に整理して理論的に並べて呉れた」「あれ程深い印象を受けたものはありませぬ」と語っていたほどである。

こうして、日召は日蓮の教義と自覚安心を得た自己の肉体とを武器にして、自ら国家革新運動を展開していく決意を固めたのである。大正十四年頃、日召は帰国後に知り合っていた浅草妙教寺の豪傑僧、野口日主上人を訪れた。すると、偶然にも満洲で世話になった金子雪斎が来ていた。そして、日召は金子と野口から国家革新計画の実行を委嘱されたのである。当時、日召はまだ非合法運動を考えていなかったのだが、驚くべきことに金子と野口は、「日本の支配階級ならびにその亜流約六千人を殺戮して、日本の革新を実現する」という、とてつもない計画を口にしたという。

一殺多生への道

日召は、人材を養成し、彼らを率いて運動を起すため、自らが他人から信頼される徳性をさらに涵養しなければならないと自覚した。こうして、彼は大正十五年未から三島の龍澤寺に赴き、山本玄峰に参禅した。山本は、ひたすら禅を組み、公案を解き、心の鍛錬を続け、「白隠禅師の再来」と言われた人物である。

日召は参禅に務めた末、山本から「毒龍窟玄徹居士」という居士号を与えられ、居士寮での坐禅を許された。一年有余に及ぶ修行を経て、彼は国事を論ずる自信を得たのである。

さて、国家改造運動に邁進し始めた日召は、昭和二年四月頃、元宮内大臣田中光顕と出会った。本間憲一郎の紹介で知り合った元陸軍歩兵上等兵高井徳次郎が田中の秘書を務めていた縁である。日召と対面した田中は、床の間から一振りの長刀をとってきて座り直し、「国家改造をやるなら徹底的にやる覚悟が大事だ。一人や二人殺すくらい国家の損失にならない」と言い切った。

昭和三年暮には、大洗東光台の一角に、田中の肝煎りで常陽明治記念館(現在の「幕末と明治の博物館」)が落成し、館内には明治天皇の等身大の銅像が安置された。さらに、田中は鎌倉時代の曼荼羅を安置するための堂を、大洗海岸に設けた。ここが、日召の活動拠点となる立正護国堂である。

まず護国堂の日召のもとを訪れたのが、茨城県那珂郡前浜小学校で教師をしていた古内栄司であった。小沼正と菱沼五郎は古内の教え子だった。五・一五事件に参加した橘孝三郎は、日召に対する小沼ら信徒者の態度を、「それは父と思ひ、母と思ひ、此の日召とならば……何時でも命を投げ出すと云ふ行動が現はれて居りました」と語っている。

一方、血盟団事件には、茨城組とともに八名の大学生が加わっており、そのうち七名までが帝国大学の学生であった。四元義隆、池袋正釟郎、久木田祐弘、田中邦雄が東京帝国大学、田倉利之、森憲二、星子毅が京都帝国大学の学生であった。四元ら東大の四名は、安岡正篤が指導する金鶏学院、上杉慎吉が指導する七生社、田倉ら京大の三名は大川周明らの行地社系の猶存学会に所属し、国家主義思想を抱いていた。彼らが日召を「和尚」と慕い、彼に傾倒した理由について、田中時彦氏は日召の信条がもつ純粋性、非権謀性が若年で特有の抽象的発想をもつ大学生たちの共感を喚んだと指摘する。

この間、昭和四年八月には、田中義一内閣時代の賞勲局総裁・天岡直嘉が財界人から金をもらい、職権によって勲章を濫発するという汚職事件が報道され、日召を強く刺激した。また、日召は郷里に帰ったときに、失政に苦しむ農民たちの惨状を目の当たりにしていた。

日召は、こうした腐敗、金権主義、国民の窮状の根本的理由を、支配階級が君国の本義を忘れ、徒らに西洋文明に陶酔し、その模倣に終姶し、個人主義を基調とする資本主義のような宇宙の真理に反する「差別相対の原理」を国民生活、国家組織制度の指導原理としたためだととらえた。

そこで、日召は「差別相対の原理」を排斥し、宇宙の真理を体現する日本精神を指導原理として、無自覚な支配階級を日本精神に覚醒させなければならないと確信したのである。

ただし、日召は当初、「倍加運動」と称する大衆組織運動を考えていた。地道に同志を獲得し三年間で五十万人の大衆を動員するという計画だ。だが、彼は昭和五年一月に藤井斉と出会い、ロンドン海軍軍縮条約を結んだわが国にとって、国家改造達成には時間的猶予がないと悟り、直接行動が必要だと確信した。そして、支配階級の各グループの中心人物を対象としたテロによって、最少の犠牲で国家改造が可能だと考えたのである。ただし、それを実際に行うには大きなハードルがある。その点、日召傘下の青年たちは、テロリズムの実践の結果として権力から受けるであろう制裁を甘受し得る心境に到達する訓練を積んでいた(「政党政治挫折の環境 二」『東海大学紀要』昭和四十八年三月、四十一頁)。

三人の父─井上好人・頭山満・山本玄峰

血盟団事件第一回公判は、昭和八年六月二十八日、東京地方裁判所陪審第二号法廷で始まった。日召は頭髪を奇麗に刈り込み、同志が差入れた紋付羽織夏袴といういでたちで静かに入って来た。

日召が逮捕された後、父好人は新聞記者の取材に答え「日召、お前が死刑になったら、赤飯炊いて門出を祝ってやる」と語っていた。

死刑を覚悟していた市ヶ谷刑務所での未決時代、日召は好人、頭山満、山本玄峰の三人に遺言書を送り、三人が義兄弟の盟約を結んだほしい伝えていた。そして、頭山の呼びかけで、昭和八年十一月、頭山、好人、山本の三人は実際に義兄弟の盟約を結び、頭山は自らそのことを日召に報告に訪れている(『昭和の原点』二百四十五頁)。

日召、小沼、菱沼には死刑が求刑された。日召の特別弁護人を務めた今泉定助は、次のように弁護した。

「形は法に触れたれども、精神は国民の亀鑑である。全く被告の振った剣は、一殺万生の剣である。殺すのが主でなく、万民を活かし国家を救はんが為である」

山本玄峰も参考人として出廷し、「日召は『一殺多生』と言った。一人を殺すことによって多くの人が助かり、生きるのだ。こうなると、暗殺ではない。人助けだ。そこまでの宗教的信念を持ってやったのだ」と語っている。

昭和九年十一月二十二日に出された判決で、いずれも無期懲役となった。そして、昭和十五年十一月、日召は小菅刑務所を仮出所した。五・一五事件で入獄し、一足先に出所した三上卓は近衛文麿首相に直接会い、日召の仮釈放を要望していた。日召は、昭和十六年には三上卓、四元義隆、菱沼五郎らと「ひもろぎ塾」を設立し、文麿との関係を維持していた。

終戦後の昭和二十二年、日召は公職追放となり、農村青年に講演をして廻っていたが、昭和二十九年四月、佐郷屋嘉昭、小島玄之らと護国団を結成し、団長に就いた。三上卓、小沼正らも参加している。以下に掲げる護国団趣意書には、昭和維新運動の原動力となった社稷の破壊に対する義憤の心情が確かに受け継がれている。

「政治は腐敗し経済は混乱し、民族の将来、青年の前途には希望のない暗闇が立ちはだかり、其の日暮らしの生活には光明がなく、どこを見ても憂うつなことばかりです。

そして権力や金力や言論の横暴にどれ程多くの良民が苦しめられ、泣き寝入りしていることでしょう……」

日召流の昭和維新派は、資本主義も共産主義も乗り越えるという志を持っていた。本来、両イデオロギーを排し、日本精神に基づいた独自の社会を模索しようという考え方があった。ところが、戦後のアメリカによる占領、東西冷戦勃発によって、防衛をアメリカに依存せざるを得なかったわが国は主体的に動くことができなかった。

維新陣営は、矛盾を抱え込んだのである。この矛盾は今日においても続いている。例えば、日召が護国団を退いた後に小島玄之が起草した「綱領(草案)」は、「アジア・アフリカを通ずる所謂第三勢力の性格や動向に背反し李承晩、蒋介石政権やフイリピンあたりと同様、アジアにおける米国のカイライ的性格のまま、国際場裡へ乗り出そうとすることは、アジア独立諸民族に対する背信」だと書いた。

これに対して、荒原朴水は「無論民族の独立、対米従属の離脱といった名分をもっているであろう。しかし理屈は何んとついても現実においては、それは中共、ソ連乃至は共産党の魔の手にのることになってしまう」と語り、わが国の路線は親米でなくてはならないと主張した。

この論争の中で、日召は葛藤を続けていたのではなかろうか。昭和四十二年三月四日、日召は宇宙一体の理想のもと、世界平和会議の日本開催を提唱しつつ、八十年の人生を閉じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?