再エネ#3 日本の再エネ導入ポテンシャルと課題

今回は日本の再エネ導入ポテンシャルについて、どこが望ましい地域なのかや課題について考えてみたいと思います。

再エネ導入ポテンシャルと課題

1.日本の再エネポテンシャルの可視化

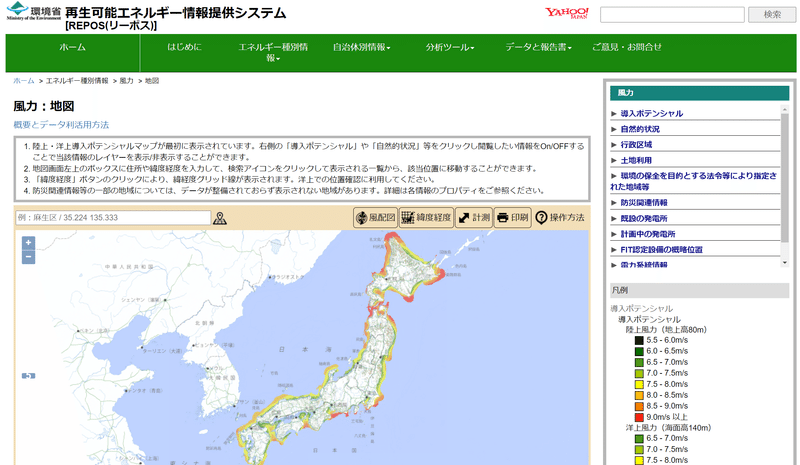

環境省には再生可能エネルギー情報提供システムとしてREPOS (Renewable Energy Potential System)というサイトがあり、ここで各種再生可能エネルギーのポテンシャルをマップにてわかりやすく見ることができます。

(https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/gis.html?energy=wind)

ちなみに風力を見てみると、上記のような感じでした。赤くなるほど強風の形です。一見北海道の風力発電ポテンシャルが高く、洋上風力を多く設置していけば日本の再エネ比率も一気に増加となりそうですが、なかなかそううまくはいかないようです。

2.北海道の系統状況

北海道の再エネポテンシャルは中小水力や地熱なども大きいですが、系統の面で課題があります。

下図より、北海道の系統規模は東日本や西日本の規模と比べると1/10以下であり、本州への連携線も90+30(予定)=120万kwとあまり大きくなく、再エネ導入を進めていく大きな足枷となってしまっています。

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/029_04_00.pdf)

3.再エネ電力の出力抑制

再エネを過多に導入した場合では、「出力抑制」が必要になってくると考えます。例えば九州では電力の余剰により、2020年は60日の出力抑制が実施されました。(青字は自然変動電源の出力抑制に至らなかった日であり、17日あると資料内に記載)

電力需給及び電力系統に関する概況 -2020年度の実績-

(https://www.occto.or.jp/houkokusho/2021/files/denryokujukyu_2020_210825.pdf)

九州は日照条件が良いことから、太陽光発電の導入が一気に進んだことが上記の背景にはあるようです。

しかし、設備が発電できる電力に余力を持たせている一方で、新規の再エネ設備導入を進めていくのはあまり得策ではないでしょう。では、どのように我々は再エネ比率を増加させればいいのでしょうか。

4.日本の再エネ導入の進め方(案)

取りうる対策は色々あるかとは思いますが、個人的には大きく2つあるのではないかと考えております。

1つ目は蓄電池の導入です。余剰電力にて夜間に揚水をすることに加えて、蓄電池で夜間に蓄電することで、昼間には電力を安定供給することができます。

2つ目は水素の有効活用です。再エネ由来水素(グリーン水素)を製造することで、エネルギーキャリアとして日本国内での活用の他に、国外へもエネルギーを持ち出すことが可能になります。

少し検索してみると、F/Sや実証の形にて電力各社は蓄電池や水素の活用に取り組んでいるようです。

今日はここまでになります。久々に再エネの記事を書いてみました。引き続きチェック頂けますと幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?