総合資源エネルギー調査会 第4回 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素政策小委員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 Part1(METI、2022/8/26)

最近Noteと同じように意見を自由に記述できる「NEWS PICKS」も見てますが、有料ベースだからかなかなか面白いサイトな気がしました。環境・エネルギー関係だったら結構コメントできそうですが、企業名出しながらっていうのはやはり少しハードルになるような印象ですね…。

さて、今回は水素・アンモニア関係の委員会資料を確認していきたいと思います。

第4回の資料となっていますが、前回の第3回についても記事を作成してますので、もしよろしければご確認ください。

総合資源エネルギー調査会 第4回 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素政策小委員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/004.html

資料2と資料3が事務局資料で、資料2はサプライチェーン支援、資料3はインフラ整備となっています。まずは資料2から確認していきたいと思います。

資料2 水素・アンモニアの商用サプライチェーン支援制度について

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

P4に進捗状況の記載があります。前回は中間整理の部分でしたが、今回はどのように制度設計を行っていくのかが焦点となっております。

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

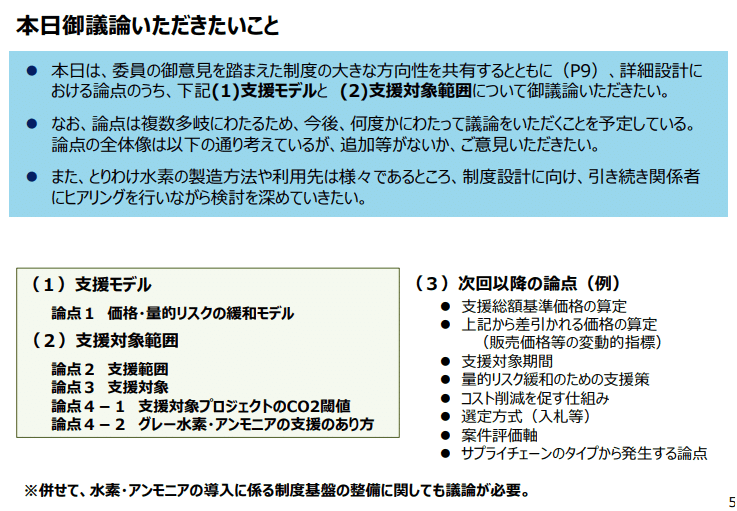

P5に今回の論点が記載されています。前回の委員会でも多くの論点が示されていましたが、今回は支援モデルと支援対象範囲の大きく2点が主要な論点のようです。

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

P7-8に前回の委員からの意見が記載されたうえで、上記のP9には制度の大きな方向性の案が記載されています。4つの論点に小分けされており、それぞれ確認していきたいと思います。

論点①:価格・量的リスクの緩和モデル

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

P11の赤字部分は大注目のポイントです。以下日経記事にもとりあげられましたが、需給における差額に対して補助する制度の検討がされています。

これはイメージ図の掲載がありますが、ドイツや英国のCfD制度といった海外の状況を完全に参考にしたような印象があります。

個人的な意見になりますが、もしこのような制度設計をするのであれば、あと1年早く動き出した方が良かったのではと思えました…。

論点②:支援範囲

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

2つ目の論点は支援の範囲の話になります。国内と海外という区分けがある中で、国内の製造と貯蔵後の変換コスト、海外の製造と海上輸送を支援対象とするのはどうかという内容になっています。

これは特に問題ない印象でした。別途の拠点整備支援事業と組み合わせにおいて、国内と海外ともにサプライチェーン全体が支援対象となるように見受けられました。

論点③:支援対象者

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

続いて3点目は支援対象者の設定になります。第3回の委員会でもサプライチェーンを形成する事業者への支援という話がありましたが、今回は具体的に「供給者」への支援が望ましいのではという形になっています。

注目したポイントとして、資料下部に※印の記載がされていますが、供給者と需要家が同様の場合もあるかと思います。仮に国内で地産地消を仮定した場合、輸送のコストを削減して競争力のある水素活用が可能であり、このような部分になにかしらのインセンティブはあってもいいのではと思えました。

論点④:CO2排出量、グレー水素・アンモニア

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/004_02_00.pdf)

論点の最後はCO2閾値とグレー水素・アンモニアです。水素サプライチェーンにおけるCO2閾値の考え方については、「国際的に遜色のない値」と現段階では少しやんわりとした記述になっています。これは日本というよりも、今後国際的な基準の一本化が求められる部分の印象です。

そしてグレー水素・アンモニアについては移行期間を設定するといった記述となってます。

これは少しなんとも言えない気がしました。海外諸国と比べるとどちらかと言えば日本は水素を輸入する立場にあたりますが、今後水素の総量としてグレー+グリーンの考えでいかないと量の不足が起きるのではと思慮しました。どちらかと言えば、グレーとグリーンの水素の活用量の把握を行い、例えば税金の納付量増加や還付といった形で活用状況の差別化につなげていくような政策の方が望ましいのではと考えました。個人的には、将来にグリーン水素の不足にて総量の不足が起こり、水素社会形成に間接的な悪影響になるのではと考えてしまいました…。

今回はここまでになります。結構個人的な意見も記載しつつ、内容の確認を行っていきました。また、この委員会は情報量が多く、再度2回に分けることにしました…。

ちなみに日経では記事が出ていないようですが、ドイツでは水素の列車の運行が開始しています。このあたりは日本も南武線で取り組みを実施していますが、今後の有力な移動手段になりそうです。

引き続きフォローいただけますと幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?