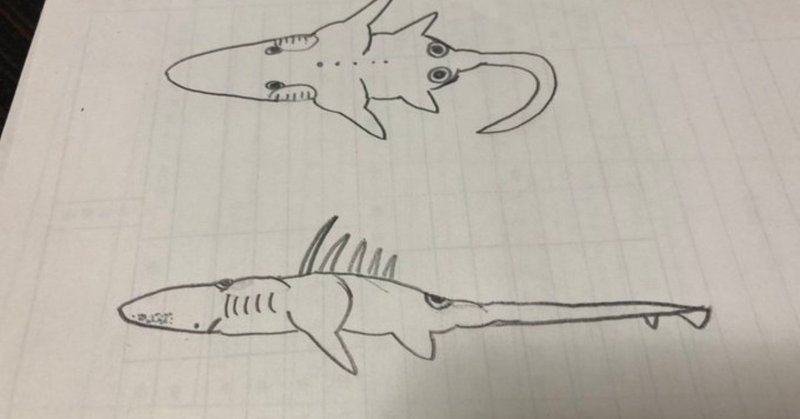

オリジナル未来生物考えたので深夜テンションでアフターマン風に

モンツキウミイモリ

Acanthoraja ocellatus

潟生綱リクエイ目ウミイモリ科

全長20cm

アメイジア大陸北方の新北極海南部周辺に分布

砂や泥の多い潮間帯や干潟に生息する

餌は砂中に棲む小型の節足動物

過去2回起きた大規模な気候変動と大陸の移動に伴い、多くの陸生脊椎動物が衰退した中において、再び陸へ進出しようとしているのが、2億5000万年前においてガンギエイと呼ばれた魚類を祖先とする潟生類のグループだ

現在から2000万年ほど前に現れたスマートなエイは、当時はまだふんだんにあった海草をかき分け温暖な海を「歩き回る」のに適した形態へと進化した

身体の幅は狭まり、大きな胸鰭は前足のように太くなり、元々水中歩行に用いていた腹鰭の突起もまた、遊泳には適さなくなった胸鰭の代わりの推進力として機能するようになった

かつて古生代に起きたとされる肉鰭類から両生類への変貌が、繰り返されたとも言える

その後大陸の移動と寒冷化に伴い海水面が低下したことは、彼らの陸棲化へ更なる拍車をかけた

餌となる小型動物のゆりかごであった海草の森が少なくなり、餌が慢性的に不足するようになったため海中だけでは足りない分を潮間帯で一時的に陸に上がることで飢えを凌ぐようになった

強固な鱗を備えていたため乾燥には耐えたが、干潮時には呼吸ができないという問題があった

初期の種はかつての噴水孔がより密閉性の高いものになり、呼吸用の水を袋状になった鼻腔で一時的に溜めるという形態となっていたが、現生種はかつての鰓孔から空気を取り込み、かつての鼻腔、5つに分かれた偽肺によって空気呼吸を行う

そのためかつての鼻孔は痕跡器官と化した

数少ない肉食の大型飛行性脊椎動物を避けるため、目は上向きに付いている

一方で吻の下部に付いたロレンチニ瓶は未だに電気感覚器官として残っており、干潮時には潟生類が泥や砂に吻を当てたり埋もれさせて採餌している様子が見られる

また、尾は干潟で引き潮に巻き込まれないようにかつて尾鰭だった器官がスパイク状の棘となっている

潟生類は祖先と同じく卵胎生であり、少なくなった海草の生い茂る海中に集団で卵を産む

雌雄の見分け方は祖先と同じく容易であり、多くの種は尾の付け根にある微弱な発電器とロレンチニ瓶を用いた繁殖を行う

その求愛の様は、かつて同じく干潟に生息していたカブトガニを彷彿とさせる

本画像は雌である

本種に関しては若干独特であり、尾の付け根の発電器が肥大化し、近くには一対の眼状斑がある

これは天敵が近づいてきた際に眼ではなく眼状斑に誘導し、放電によって撃退するという本種独特の生態による

また、本目の多くの種に祖先の背中の突起がより大きくなった棘があるが本種に関してはそれがより長いという特徴がある

これらは本種が新北極海のより南側、天敵の多い温暖な地域に分布することによる

本種含め、多くの潟生類において幼生は鰓呼吸だが、より陸性の強いグループにおいては発生初期から偽肺による呼吸を行い生活史の殆どを水から離れて行う種もある

寒冷化に伴う海岸線の後退が起こりつつある現在において、潟生類から派生した陸生動物群が、衰退し絶滅の淵にある陸生脊椎動物のニッチに入るという予測も、そう難しいものではない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?