【マンスリーレビュー】2024年04月

公式戦振り返り

戦績表

5試合0勝3敗2引分 総勝点2 ( 1試合平均:0.4 )

総得点3 ( 1試合平均:0.6 ) 総失点13 ( 1試合平均:2.6 ) 得失点差-10

ハイライト集

【 第08節:04/03(水) 】vs 千葉 (A) ● 0-8

【 第09節:04/07(日) 】vs 山口 (H) △ 0-0

【 第10節:04/13(土) 】vs 水戸 (A) △2-2

【 第11節:04/21(日) 】vs 鹿児島 (A) ●1-2

【 第12節:04/28(日) 】vs いわき (H) ●0-1

基本スタメン図

雑感

アンカーシステムの戦術理解に苦しみ,開幕から不安定な戦いを続けてきた栃木.相手を上回るだけの攻撃の質を出せないため,チーム全体の押し上げがままならず自陣での戦いを強いられる時間帯が大半だったが,栃木伝統の「一体感のある強固な守備ブロック」は顕在で,先制さえできれば強固な守備ブロックを軸に試合を優位に進めることができ,2月3月はしぶとく勝点を積み上げてきた.

しかし,第08節アウェイ千葉戦で状況は一変する.千葉の周到な栃木対策(下図参照)の前に大量失点での歴史的な敗戦を喫してしまったのだ.これは選手たちが開幕からコツコツ積み上げてきた手応えや自信を崩壊させるには十分すぎる出来事で,現にこの試合を境にして「一体感」や「粘り強い守備」といった『栃木らしさ』は鳴りを潜めてしまっている.

下位チームとの対戦が多かった4月は昇格プレーオフ圏内を目標とする栃木としては上位陣に食らいつくためにも勝点を稼ぎたかったところだったが,結果は1勝も出来ず.3月下旬には昇格プレーオフ圏内を伺える位置に居たはずの順位も気づけば自動降格圏が目前の位置まで下がってしまった.

この状況から脱するためのカンフル剤は『 勝利 』以外にないのだが,群雄割拠のJ2で勝利を収めるためにはチームの軸となるべき確固たる戦術が必要である.田中誠監督を含めた首脳陣がどのような判断を下すのか注目したい.

Pickup Player:FW 42 南野 遥海

「自分の得点パターンを持つFWはどのカテゴリでも通用する」とはよく聞く話であるが,南野遥海は正にこの言葉通りの活躍を見せている.

彼の武器としてパンチ力のあるシュートや身体の使い方の上手さといったオンザボールの部分が注目されがちだが,彼の真の武器はオフザボールでの『 予測力 』である.敵味方の状況を瞬時に把握して今後起こるであろうプレーを予測し,ボールが来る・シュートを打てる・ゴールを奪える位置に常に居続けるのだ.

2トップの一角として出場した開幕節では目立った活躍が出来なかったが,早々にインサイドハーフへコンバートされると徐々に出場機会を伸ばし,4月末の時点では攻撃の核として欠かせない存在となっている.1列後ろに下がったことで周囲の状況を把握しながらゴール前に入っていけるようになったことが影響しているのだろう.彼がシュートに至るまでにどのようなポジションをとっているのかに注目しながら以下の得点シーンを観て欲しい.

【 第07節:03/30(土) 】vs 長崎 (H) △1-1 栃木1得点目

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 30, 2024

🏆 明治安田J2リーグ 第7節

🆚 栃木vs長崎

🔢 1-1

⌚️ 90分

⚽️ 南野 遥海(栃木)#Jリーグ pic.twitter.com/rJfRTADh52

【 第10節:04/13(土) 】vs 水戸 (A) △2-2 栃木1得点目

【4/13水戸戦】

— 栃木SC|Tochigi SC (@tochigisc) April 14, 2024

4月13日(土)のアウェイ水戸戦のハイライト動画を公式YouTubeチャンネルにアップしました。

/

PICK UP🎥

\#南野遥海 選手のゴールシーン⚽️✨

▼こちらからhttps://t.co/pC8JEdrmse#全員戦力 #栃木SC #水戸栃木#北関東ダービー pic.twitter.com/l3pw4kJIgW

【 第10節:04/13(土) 】vs 水戸 (A) △2-2 栃木2得点目 4:55頃から

彼の『 予測力 』を象徴するものとして第07節ホーム長崎戦後のDAZNインタビューのシーンを挙げる.試合終了後のインタビューでは選手にゴールシーンを振り返ってもらうことが度々あるが,彼の口からシュートに至るまでの状況やその時の自らの思考がスラスラと語られた.これは「認知→判断→行動」を論理立てられないと出来ない言動であり,彼の言語化能力の高さと同時に「サッカーIQの高さ」も感じたシーンである(新入団選手会見での口下手な印象も相まって余計に印象に残った).

下降線をたどり長いトンネルから抜け出せない状態が続く栃木において1人で気を吐いている南野遥海.執筆直前の第13節アウェイ清水戦でもゴールを決めており,J2でもゴール量産体制に入ったといっても過言ではないだろう.シーズン終了時点でいったい何ゴールを決めているのか非常に楽しみである.

コラム:攻撃の回数を増やすロングボールのデザイン

攻撃時にロングボールを前線に送るシーンはよく目にするが,そこから攻撃に繋がるシーンはそれほど多くないのが現在の栃木の課題であり,全体の押し上げがままならないが故に,自陣での守勢の時間が続いている.この状況を打破するためには前線でボールをキープして全体が押し上がる時間を作る必要がある.本項では攻撃の回数を増やすのに効果的なロングボールに関する原則を2つ紹介し,ピッチ上で起こしたい現象を図解する.

ロングボールを送る位置

ロングボールの送り先として適任なFWは『 ① 機動力のある選手 』と『 ② 懐の深い選手 』に分類することができる.栃木の場合では①に大島康樹と矢野貴章が,②にイスマイラと宮崎鴻が該当するだろう.彼らの特徴を踏まえると,①の機動力を活かすためには相手DFライン裏へのロングボールが,②の懐の深さを活かすためには相手DFライン手前に落ちるロングボールが効果的である.

直近の試合では相手DFライン裏へのロングボールを宮崎鴻が必死に追いかけるもラインを割って相手ボールになるシーンが散見されていたが,上記に従うと,選手の長所とロングボールを送る位置のミスマッチが発生しており,非常に歯痒い思いをしながら観戦をしていた.この場合ならば,相手DFライン手前に落ちるロングボールを送ることで,宮崎鴻の懐の深さが存分に活かされる状況を作り出すことができるだろう.

組み合わせが効果的.

ロングボールを送る方向

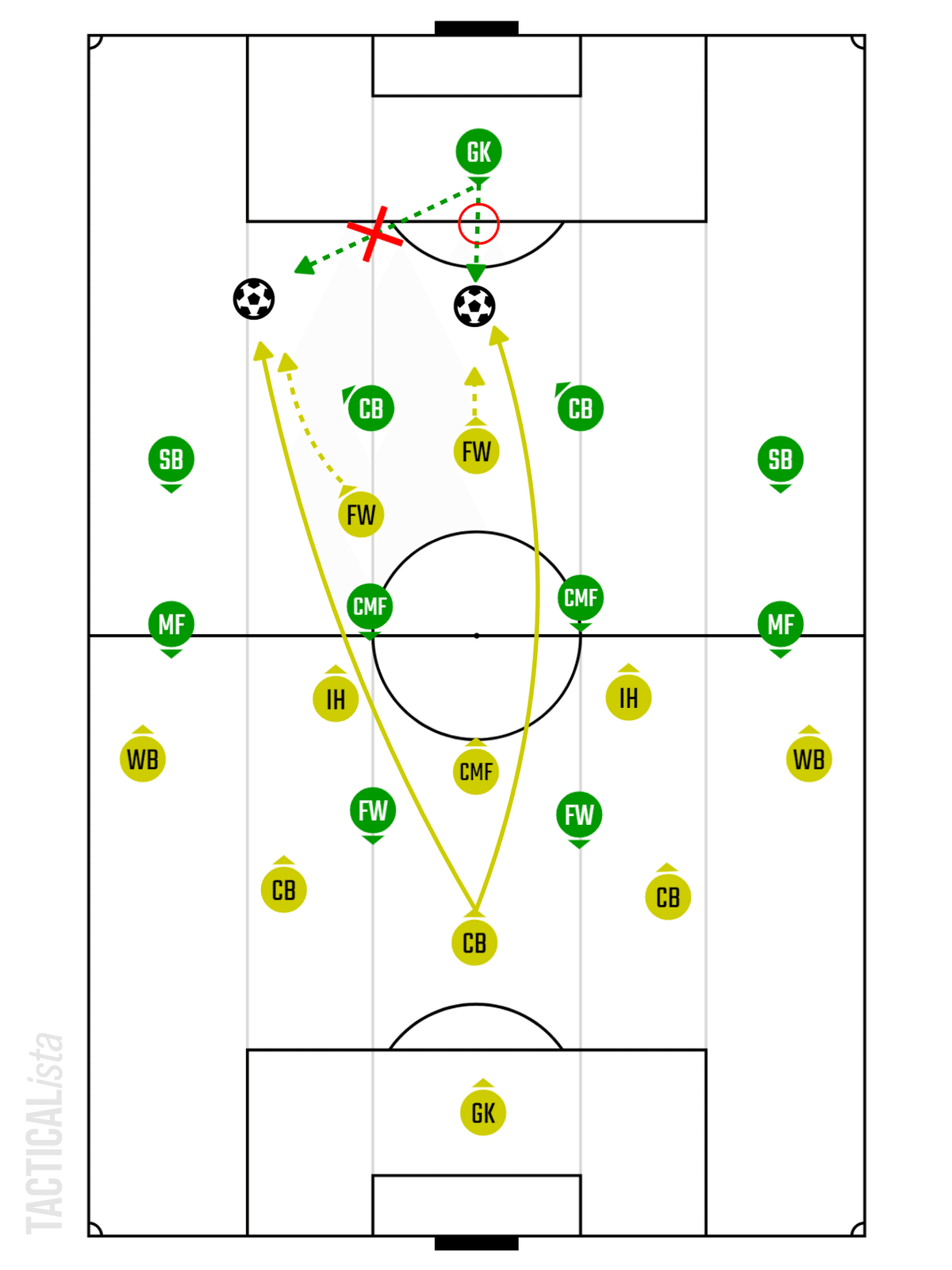

これは相手DFライン裏へロングボールを送る際の原則であるが,この場合にはゴールエリア幅の外側方向に向かうボールを蹴る必要がある.なぜならば,ゴールエリア幅の内側方向に向かうボールに対しては相手GKが飛び出して対処できる可能性が高いからだ.ただし,守備範囲の広いGKだとペナルティエリア内であれば対処可能な場合も多いので,ペナルティエリア角付近に向かってボールを蹴るのが理想である.

一方で,相手DFライン手前へ落とすロングボールの場合には送り先に味方選手が居れば方向に関する問題はない.

理想的なロングボールのデザイン

「ロングボールを送る位置」と「ロングボールを送る方向」の2点を踏まえた理想的なロングボールのデザインを図解する.4月末までの試合では『 ① 機動力のある選手 』と『 ② 懐の深い選手 』が同時に先発することはほぼ無かったので,どちらかのタイプの選手のみが先発する想定で話を進める.

『 ① 機動力のある選手 』が先発する場合

相方のFWはロングボールが送られた場合はクロスに備えて相手CBの間に侵入し,ロングボールが送られない場合は縦パスを引き出すためにバイタルエリアへ侵入する.

『 ② 懐の深い選手 』が先発する場合