「障害支援区分」とはどんなもの?具体的な意味を解説します

障がい福祉分野でよく耳にする「障がい支援区分」ですが、具体的にどのようなものなのでしょうか。

今回は障がい支援区分についてまとめました。

1 障がい支援区分とは?

障がい支援区分とは、障がいを抱える人の障がいの度合いを示したものです。

食事やトイレなどで日常生活での「できる・できない」を審査して、

具体的に数値化したものです。

非該当~区分6までに分類されており、区分の数値が高ければ、必要な支援のレベルが高くなることを意味します。

必要な支援レベルが高くなることにより、介護のみならず、医療的なケアも必要になってきます。

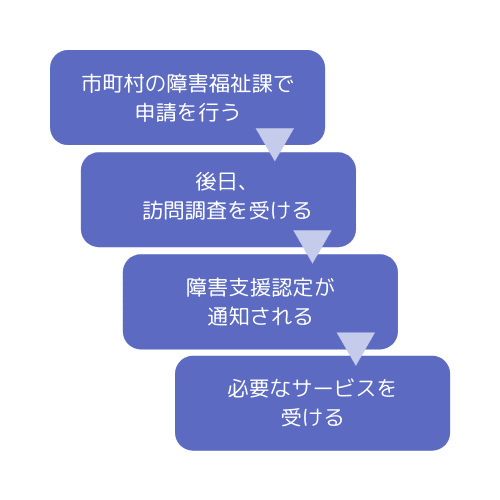

2 認定手続きの流れ

障がい支援区分の認定を受けるには、認定手続きが必要です。

こちらでは、認定手続きの流れをご説明いたします。

2-1 市町村の障害福祉課で申請を行う

市町村での申請は、市の担当者からの詳しい説明があります。

そのまま窓口で申請が可能です。

申請の時に医師の意見書が必要になるので、窓口で事前に意見書の用紙をもらっておきましょう。

2-2 後日、訪問調査を受ける

訪問調査では、後日市の職員がご自宅へ訪問されます。

障がいで困っていることや、できること・できないことを具体的に訪問調査票に記入していき、認定調査の資料にします。

訪問調査で記入した情報をもとに、1次判定が行われます。

その後に、有識者で構成される認定審査会で、障がい支援区分の審査が行われます。

2-3 障害支援認定が通知される

障がい支援区分が通知されるのは、おおよそ1か月後です。

市から郵送で、認定通知が届きます。

2-4 必要なサービスを受ける

認定通知をもとに、必要な福祉サービスを受給することができます。

おおまかな流れは、上記の図と、補足で説明させていただいた通りです。

3 利用できるサービス

障がい支援区分認定を受けて、利用できるサービスは次の通りです。

区分1以上 居宅介護・短期入所

区分2 居宅介護・短期入所等

区分3 施設入所・生活介護等

区分4 重度訪問介護・生活介護・施設入所

区分5 施設入所・生活介護

区分6 療養介護

※厚生労働省のデータを一部編集したものです。

※上記は介護給付サービスに該当します。上記サービス詳細は下記をご参照ください。

3-1 居宅介護

居宅介護とは、在宅で、ヘルパーさんなどを呼びながら介護を受けられるサービスです。

障がい認定区分1以上で利用ができるようになります。

3-2 短期入所

一定期間の短い間、施設に泊まるサービスです。

障がい認定区分2以上で利用ができ、家族の方の休息を設けることができます。

3-3 重度訪問介護

重度の知的障がいや、四肢の障がいがある時に活用できるサービスになります。

自宅での身の回りの支援や、日常生活の支援サービスを受けることができます。

障がい支援区分が4以上の方が利用できます。

3-4 療養介護

主に病院において、必要な医療的ケアを受けるサービスです。

常時介護が必要とされ、医療サービスの提供も必要になります。

※対象者は筋ジストロフィーや重度心身障がいの方で、障がい支援区分5以上の方が対象です。

3-5 施設入所

障がい者支援施設に入所を行い、24時間必要な介護サービスを受けるものです。

対象者は、障がい支援区分3以上の方が対象になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?