スポティファイにおけるスケーラブルアジャイルのチーム設計

ケーススタディ:スケーラブルアジャイルのチーム設計

デジタルエンジニアリングの位置づけ

コグニザントが取り組むデジタルサービスには、デジタルトランスフォーメーション(DX)に深く関わるAIとデータ、IoT、Cloudそしてデジタルエンジニアリングなどがある。デジタルエンジニアリングとは文字通りデジタル製品を設計し作り出すためのサービスである。

端的には、デジタルネイティブな資産やアプリケーションを構築するサービスであり、広義でとらえれば、企業が単なるDOING DIGITAL(デジタル化)ではなくBEING DIGITAL(デジタルトランスフォーメーション)できるチームを作り、継続して成果を創出する支援をも示すものと言える。

ITとデジタルは同じではない。従いIT人材はデジタル人材と同義ではない。DXにおいては、旧来のITで手掛けてきた様なシステム構築やアプリケーション開発とは異質であることを認識しておかねばならない。つまり、開発標準やメソドロジ(方法論)に基づき成果物を納品し、本番カットオーバーを以てプロジェクトとし、稼働後は保守および運用サービスをするのが一般的である。デジタルエンジニアリングは、これらをかなり否定する。つまりデジタルの仕掛けを作り上げてゆくのにアプローチがITのそれとことごとく異なる。この点を解説してゆきたい。

デジタルは何が違うか

日本国内のIT支出は、約30兆円と先進国でも極めて膨大な人と時間、投資が事業会社を中心に捻出されてきた。これは国家予算一般会計の実に3割の金額になる。ITベンダー企業の規模も大手から零細SIまで様々で4万社以上、150万人以上が就業しているとされている。長年の投資規模に関わらず、今日の日本はデジタル後進国という地位に甘んじている。中国のデジタル市場は日本の数十倍の規模となりその差も広がり続けている、学術から産業界に至るまで米中二強はもとより、欧州、インドその他の国々にも及ばない。サイバー脅威においても日本は格好の標的であるとされる。

消費者行動を見ても、今日ほとんどの市民が海外製のスマホを使い、時間と金をつぎ込んでいるのは外資のサービス(日本対応しているが)が圧倒している。

ITに膨大な予算をつぎ込んできた企業は、このようなデジタル化の波に乗れただろうか?Forbesの最新Global2000リストの日本企業217社には、デジタルで世界を席巻した振興企業というよりデジタル化を推進する既存産業の企業が多い。

製品や、ソフトウェアのように出荷して、その後はサービスという括りとなる旧来のアナログ産業やシステム開発のような昭和の頭では、デジタル時代は戦えない。事実、デジタルの本質を理解し、リードできる人材が技術面でも国際面でも米中欧印ほど数がいないのが実態であることを認めざるを得ない。

デジタル商材やデジタル商流などB2CにしてもB2Bであっても、一旦市場に投入された瞬間からリアルタイムに利用者と関わり続け、その反応を機敏に察知し反映し続けなければならない。これは極めて重要な点で、作りっぱなしの文化とは全く異質なエンジニアリング(設計と作り)をしなければならないことを示している。利用者がデジタル製品を使った体験を、ユーザーエクスペリエンス(UX)と呼び、良い製品が売れるという感覚から、UXに優れた製品がシェアを取ると考えられるようになった。ユーザーが使い続ける仕掛け、よりスケールを拡げる仕組み、デジタルにはこれらを設計段階から確実に仕込んでゆかねばならないとう命題がある。

簡単な例を挙げよう。自動車はオプションの装備によりエクスペリエンスがかなり違ってくる。従い、フルオプションを付ければ、車両価格は倍近くになる。ハードウェアのオプションは部品代に直結しているためである。しかし利用者価値であるオプションの利用体験をベースに価格設定ができるわけではない。使わなくても付くいているから高くなる仕組みである。デジタル製品は全オプションを作るがエクスペリエンスは課金により組み立てられる。フリーミアム、ゲームの課金、プレミアムなどオプションの有効化だけで差異化できる。クルマがデジタル製品なら製造原価に関わらず全オプションを付けて製造し、購入者により有効化するオプションをいつでも決められるがそうではない。注文した時点、作った時点で決まればエクスペリエンスは永久に固定される。

テスラの場合は、よりデジタル性を加味してOTA(遠隔アップグレード)で常にエクスペリエンスを進化し続けられ、場合により出力上限も開放できる。ハードウェアの制約を最小限にするため、物理スイッチなどは極力減らし、メインコンソールで全ての操作が画面で操作できるようになっている。

Spotifyの挑戦

スマホで音楽を聴く人は、Spotifyを知らない人はいないし、国内でも多くの人がアプリをダウンロードしている。たった12年前にサービスを開始したスウェーデンの会社が1億人のユーザーを持つに至っている。

Spotifyを使ったことがあれば、気が付いているかもしれない。好きな音楽が絶妙に続く。定額聞き放題という同様のサービスと体験上何が違うのか。金額、楽曲の豊富さ、使いやすさ、それらはあまり類似サービスと比較しても好みの問題とされる点が多い。しかし多くの利用者が自分の好きな曲を丁度いい更新頻度で構成してくれる、というイメージを持っており、これがUXの差別化につながっている。一見、大したことではないような特徴であるが、Spotifyはユーザー個人の好みを学習し、ユーザー属性から膨大なデータをもとにかなりの高い確度で好きになるような曲を構成して提供している。年齢、性別、地域、興味などの利用者属性だけではなく、利用シーン、例えば生活リズムを考慮した選曲。使うほどに学習する。今後もスマホやイヤホンに内蔵の重力感知によりエキササイズ時を判断し、また光量感知で屋外にいるのか等を判断して、場面に合った音楽を送る機能を持たせ、将来ウェアラブルデバイスが浸透すれば、体温はじめ脳波や脈拍など生体パルスに音楽との相関があれば適応したコンテンツをアレンジしてくるかも知れない。

Spotifyは、スマホの音楽アプりを作っただけなのか、と言えば誰もが違うと理解できるはずである。彼らはUXを作っている。つまりエンジニアリングしたのはアプリと言うよりリスナーの新たな音楽体験といえる。裏でどれだけアルゴリズムやアプリが更新されているか?ただの音楽アプリでそれほど変えなければならない機能などあるのか?ITのプロで要件定義から設計し、ビルドする感覚からは想像が難しいかも知れない。彼らは少なくとも2週間に1度は更新をかけている。開発者と一部のユーザーは毎晩更新をかけているアプリ版がスマホに入っている。音楽以外にもポッドキャスト、ラジオ、ライブストリーミング、その他コンテンツ、またスマホだけではなくゲーム機やタブレットなどどこにいても何を使っても最適なUXを提供し続けられる。UXはユーザー数のスケールアップだけではなく、スケールアウトに耐えうるアジャイルも考え続けなければならない。

ユーザーには、Spotifyを好きになってもらうというより「独自の」UXを好きになってもらい、好きでいて続けられればよい。このようなSpotifyのようなUXづくりこそデジタルのエンジニアリングであり、ユーザーを魅了し続けるUXを作り続けるチームとはどういうものであろうか。

UXを作り続けるチームとは

UXだけがDXではないが、ここではUXづくりに話を絞って、どのようなチームが何をしてきたかを紹介したい。何故ならこれこそが数多あるデジタル企業のなかでコグニザント独自に持つデジタルエンジニアリングの特徴でもあるからである。

ちなみにSpotifyの社員数は世界最大音楽配信サービス企業になって今日でも、世界で3000名程度である。それまで1000人に満たない規模の会社がデジタルによる音楽業界の転換(まさにトランスフォーム)を仕掛けることができたのか。日本の中堅企業でも同様のチームサイズを組織できるであろう、しかしIT部門の人材に副業としてデジタルやらせるというスタンスとは全く違った様相であることが読み解ける。IT部門がDXを牽引するのが間違いというのではない。むしろ日本においては典型であろう。しかし体験主体である顧客とビジネスのデータを知るメンバーがデジタルを牽引すべきということに変わりはない。

Spotifyがまだ駆け出しの2010年頃まではScrumで開発をしてきた。Sprintを繰り返し、リリースを続けた。しかし世界企業になるにつれスケールに耐えうる形態を模索するようになる。教科書のお作法に固執することなく自律的に、最高のUXを作り続けられるチームづくりが始まった。

多くの日本企業においてもスクラムマスターという役割がいて、チームはスクラムのやり方を学習する。一定のやり方、という点ではITでいう開発標準やSDLCと変わらない。スクラム同様、重視するものは何かという点において、彼らは生産性という点を挙げた。単に効率的に多くをつくれればよいという意味ではない。生産性はどのようにして生まれるか?彼らの定義は以下である。

生産性 = 努力 x 専門能力 x 環境 x (モチベーション)2

ここで、モチベーションが二乗として強調されている点に注目したい。こういうチームをつくることが生産性を大きく左右する。またこういう「文化」を作らなければ生産性が維持できないというものである。

デジタル商材という点においては、特にUXで差別化し続けることが宿命である。つまりイノベーションを生み出す組織としてもモチベーションを如何に高め続けるかがチーム作りの要であるという視点はぶれていない。

ここでいう文化とは、この文化に染まりなさいというものではない、意識せずとも、その場の空気感で共有するセンスや常識、プロとしてのパスワークという独自のもので、どこかの教科書に正しい文化というものはないし、Spotifyでは今でもチームが進化し続けている。この文化というものは、実のところ完成形などなく、チーム参加者全員が文化であり、この空気感は醸成されゆくものである。

独創のUXをつくり続ける文化

前述の通り、デジタル製品はリリースされたその瞬間から進化を続けなければならない。作り放しでは二度とユーザーは戻らず、他の製品やサービスに流れてしまう。よいモノを作る前に、よいチームを作るのがデジタルビジネスで勝ち続ける要因とは言えないか。

単に、オフィスレイアウトを模倣し、体制をコピーさせれば、自社でも同じチームが作れるのかと言えば、それほど単純なことではない。こういったチームは常に進化し、今年の姿は去年のそれとはまた異なる。

あらゆる会社でデジタルチームがあり、軸にしている考え方がある筈である。先の生産性の式のように根底にしっかり生きるPrincipleもあるだろう。組織風土を極端に傾向別にすれば以下のいずれかに偏重するだろう。

Autonomy(自律・自由・自発・創意) ⇔ Alignment (規律・管理・手順・基準)

システム構築のプロジェクト管理は徹底したAlignmentが重視され、そのように組織体制を作り、コミットし、予測ができるように進められる。

組織面において、特にデジタルを視野にしたときこれらは、どちらかが〇でどちらかが×という単純に切り分けられない。先のSpotifyの例でいえば、明らかに以下の不等号式で記述できる特色を持っている。

Autonomy(自律・自由・自発・創意) > Alignment (規律・管理・手順・基準)

然しこの両者は必ずしも相反する必要はない。2軸で表現すれば以下のように見ることができる。昭和から続いたウォーターフォール的IT開発は左上に近い。だがデジタルの時代に目指す姿は右上の状態であることは明確であろう。リーダーとチームの仕事は単純化すれば以下の通りである。

リーダーの仕事:何の問題を解決しなければならないか、それは何故かを示す

チームの仕事:これを達成するために協働し最適解を見出す

という役割をそれぞれが演じることになる。

方向性とモチベーション、それらが正しく噛み合う文化。アジャイルにUXを進化させ続けるエンジンはここに造られる。

スケールに耐えうるアジャイル

アイデア、企画、試作、開発、テスト、リリースなど一連の流れを3~9名の小集団で進め、スクラムマスターが支援するという「やり方(Practice)」よりも、「本質(Principle)」に則った自律推進の例としてSpotifyではスクラムマスターをアジャイルコーチと変え、実質はチームメンバーの柔軟な調整役を担うようになっていった。これも先の象限に見る「文化」であろう。必要ならルールに縛られなくていい。お役所化したら救いようがないが、カオスの方がまだ打てる手がある。

コグニザントでは、8名程度の小集団をPod(小群)と呼び、一つのミッションを共有する。自律的に達成に向け、長期ゴール、短期ゴールを定め連携してゆく。PodをSquad(班)と呼んでも、Section(分隊)と呼んでも構わない。先の生産性の式にあった「環境」は、Podメンバーが協働しやすいように、シーンに応じて部屋などが用意されているが、これも進化をつづけており、その時々の理想形は「自分たちで」デザインしてゆく。コグニザントはソフト面、ハード面でStudioという環境を提供し、ゲーミフィケーション(Game of Pod)なども取込み、ダイナミズムを維持している。このようにオフィスレイアウトを作るべきだ、というマニュアルやルールは存在しない。やる気(モチベーション)と迅速な意思決定ができることが重要というPrincipleにあくまで沿っている。

Podは閉じた世界であってはならない。他のPodたちと連携をとることが重要である。戦いに例えれば、小学生の騎馬戦のように総当たり戦をするのと、近代軍隊のように機能別編成を組んで戦いを進めるような違いがある。分隊や小隊といった構成も全軍の流れの中で動いて初めて意味を持つ。Podは自律主体であっても部分最適であってはならない。これもPrincipleの一つである。ルールではない。ジャズバンドの奏者が自在に演奏していながら、しっかり他の奏者を聴いている。誰が主役でもなく見事に調和する様子がPodsの姿と言える。Pod間は結合は緩く、協調は強く(Loosely Coupled, Tightly Aligned)の原則が生きている。

Podはありがちな組織図の一部として位置付けるのではなく、あくまでエコシステムの要素として存在する。Podをミッションの最小単位とすれば、いくつかのPodが組み合わせられプロジェクト単位となりコミュニティが結成される。またそれぞれのPodの共通専門技術を持ったメンバーがPodの枠を超えて繋がりギルド(Guild)として情報交換をし、技術支援機能を有する。更に業界やソリューション別に縦串、横串のマトリクスのようにコミュニティを構成するため、旧来の組織図という縛りで動いていない。このように極めて柔軟且つ必要に応じて連携をする組織体は以下のような特色を持っている。

· 決まった会議体を持つことを嫌い、立ち話やメーリングリストなど最適な形で機動性を重視する

· チームは細かく失敗と成功を共有する。失敗は早い段階で出し尽くし、知識として共有できるようにするし、同時にチームメンバーの感性に訴える。

· 安全運転というペースではなく、グランプリに出走するチームのペースである。先が予測できるほど遅いペースで動いていない。試行錯誤は無駄ことではない。

· リリースは頻繁に行い、問題が発生すれば被害半径を最小化することを考える。これら失敗と成功を積み重ね、膨大な経験値としてチームで共有される。

· リリースは最後の段階まで貯めておかない。定期的に発車する電車のようにその場で間に合った機能も間に合っていない機能も含めてリリースする。間に合っていない機能は無効化しているだけである。

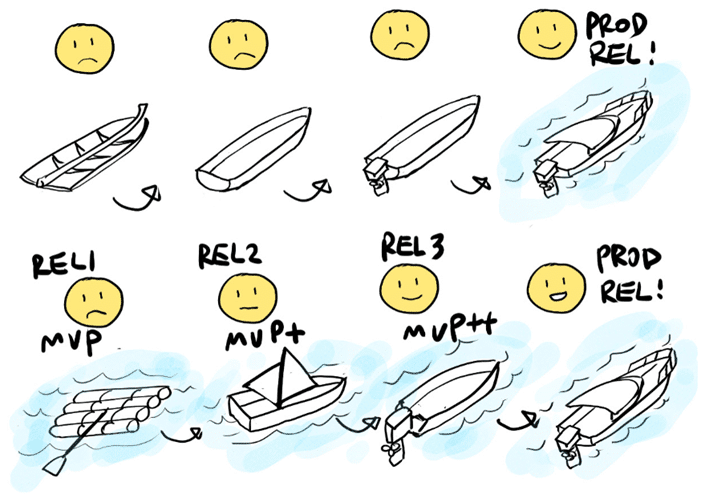

プロジェクトの早い段階から最小限で機能する製品をリリースする。これをリーンスタートアップのMVP(Minimum Viable Product)という。一般的なSDLC(ソフトウェア開発ライフサイクル)と比較すれば、以下の対比イメージである。

かなり単純化した比喩ではあるが、先の「河を渡れ」というミッションに対して、上段の進め方に対して、下段が即座にUXの成否が明確になるデジタルエンジニアリングの進め方ということができる。MVP(Minimal Viable Product)と聞いてイメージはしやすいが、実際には簡単ではない。上段は最終完成品までMinimalに進めているが、Viableでない点を見落としてはいけない。

繰り返すが、これらは作法ではない。文化である。会議も報告も形骸化するものはどんどん取りやめる。この文化の特色が創造的なデジタル商材を作り続けるうえで迅速性、独自性、新規性に影響を与え、ユーザーを魅了し続けられる競合にはないUXを繰り出せるかどうかを決定づける。

文化は、即席で醸成されない。本を読めば文化が作れるというものでもない。そういう中で、人材づくり、チーム作りはどのように進めればよいのか。

一つの解は、そういう文化を持つチームに事業会社の人材も参画して、肌で感じ取り教科書に書いていない多くのことを体験から学ぶ機会が近道かもしれない。それは、IT時代の外注業者というスタンスで見ていると考えられないトランスフォームでもある。

1日の仕事で数十回の判断をしている、協働の空気感がある。そういうことは座学では学べない。重要なことは、何を学んだとしても、作法として定着させるのではなく、そこから独創してよいのだということ。その独創は確たる本質的なPrincipleからぶれないということ。マニュアル化は固定するが進歩を妨げる。

事業会社のミッションを念頭に据えてのデジタル人材は、世界最先端のテクノロジ人材の力を、事業から見たアウトカム(成果)に繋げるエンジニアリングをするかが問われているのではないか。シビアにマネタイズまで考え抜いたUXづくり、継続してユーザーが増え続けるデジタルの仕掛け、テクノロジだけで何とかなると考えるとしたら、それは無邪気すぎるということになる。

DXへの準備はできているか

先の「河を渡る」という比喩にあったように、何を解決してゆくのか、何故それをしなければならないか、が明確にあるだろうか。チームがそれを受けて、自らのストーリーを作り上げ、達成指標を設けて自律的に動き出す文化はあるだろうか。

DXのやり方、チームの作り方という作法以前に以下の様な問いに答えはあるだろうか。

· DXに向けて前述のような文化の素地があるだろうか?単発プロジェクトではない長期ビジョンはあるか?

· デジタルエンジニアリングを推進するチームに、「河を渡る」というリーダーがいるだろうか?そのミッションは本気で継続するものか?

· トランスフォームするデジタル製品がある場合、またはこれからデジタル製品を立ち上げる場合のアプローチがあるか?

· 先ず2~3か月でMVPを評価するとしたら、技術論ではなく、ビジネスや業績の観点で次のステージを描けるか?

ITのシステム構築とは異質のデジタルエンジニアリングに如何にトランスフォームするか、答えを考えるのも良いし、事業シナリオに合わせて、別の問いを作り上げても良いであろう。

単にデジタル製品を作るだけなら、ITのモノづくりの様にベンダーに任せれば出来上がるかもしれない。しかし長期的に見れば、デジタル人材が生かせる文化やエコシステムをどのように築くかについて、アプリやシステムを作るプロジェクト以上に、リアルなビジョンを持って取り組まねばならない。

エンジニアリングすべきは、ソフトウェアやプラットフォーム以前に人材とチームそして文化があり、それがデジタル経済で勝ち残り続ける基盤になってくる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?