ワインエキスパートへの道 その2

ワインエキスパート一次試験の勉強は3月から8月まで毎月2~3回、毎回3時間ほどマンツーマンで講師の指導を受けた。分厚い教本から重要ポイントにしぼって解説してもらい、教本に蛍光ペンで線を引くというやり方で勉強を進めていった。ワイン書籍の翻訳時は不明な内容にぶつかるたびごとにネットや参考書籍で調べ、締め切りに追われながら訳していた。やや乱暴に言えば「つまみ食い」だ。そうした知識を、国や地域ごとに整然とまとめられたテキストでじっくり学んでいくのはとても楽しく、正直もっと早くから学び始めておけばよかったと思った。

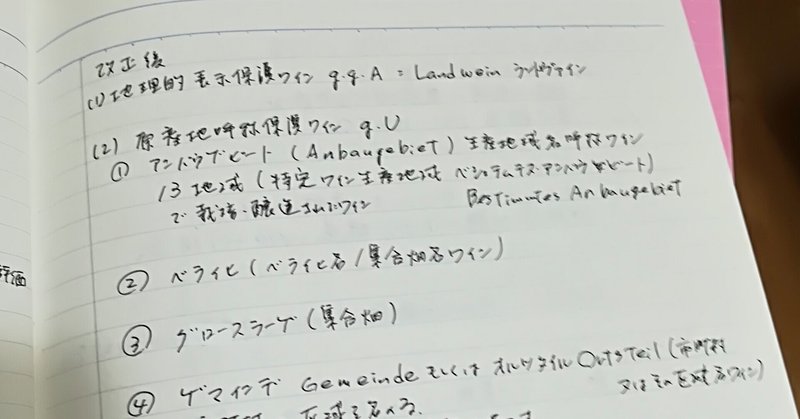

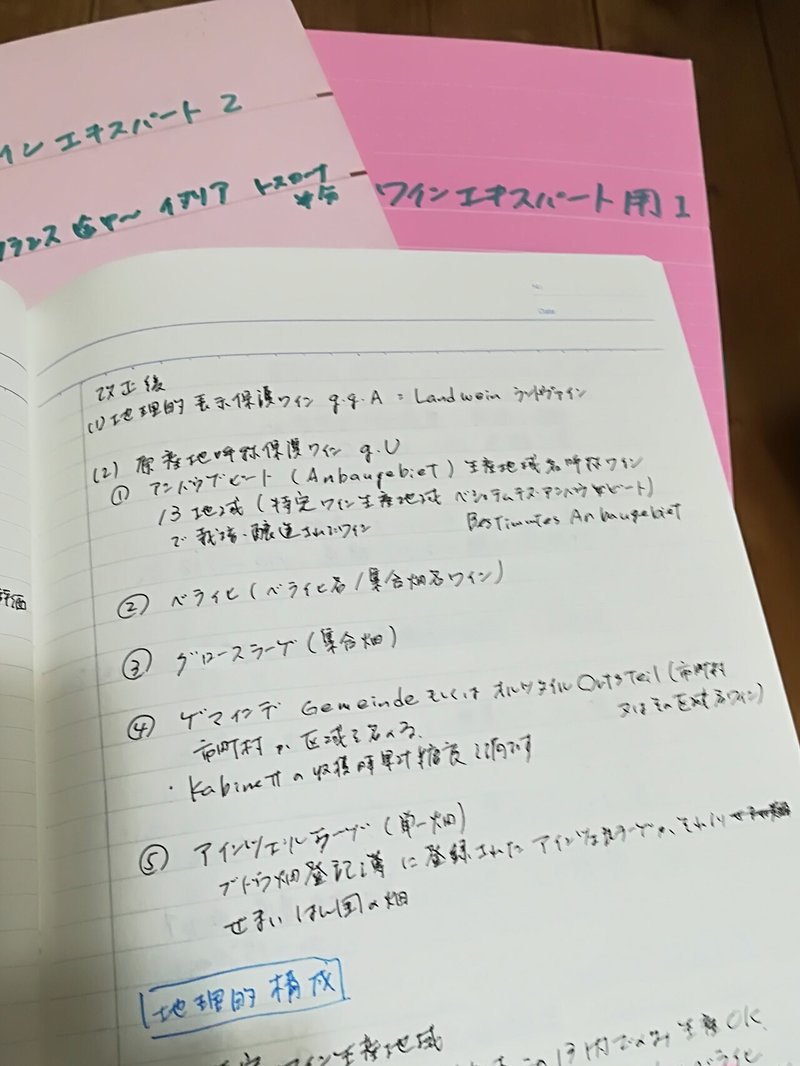

とはいえ老いた脳みそは右から左に忘れていく。そのため、講師の勧めもあって、習った内容を毎回、ノートにまとめていくことにした。自分の手で書いた情報というのは目で読むだけよりも記憶に残りやすく、この方法は有効だったと思う。それに、大学ノートを買ってきて、勉強した内容を自分の手で書いてまとめるというウン十年ぶりの行為自体がとても新鮮で、夢中になれた。

しかしどうしても苦手な国があった。それはドイツ。品種名も産地名も読みにくいだけでなく、ワイン法も非常に複雑で、何度教本を読んでも、ノートをまとめても、どうにも頭に入ってこないのだ。ワインには、原産地呼称制度の規定に基づいて造られたものがあり、ラベルにAOC(仏)、DOC,DOCG(伊)などと書かれている。これは使う葡萄の品種や製法、一定面積当たりの葡萄樹の本数などによってワインの出自を細かく規定し、品質を保証するものだ。ドイツの場合は、さらに葡萄の糖度別の規定まで加わってくる。これがどうしても覚えられなかった。

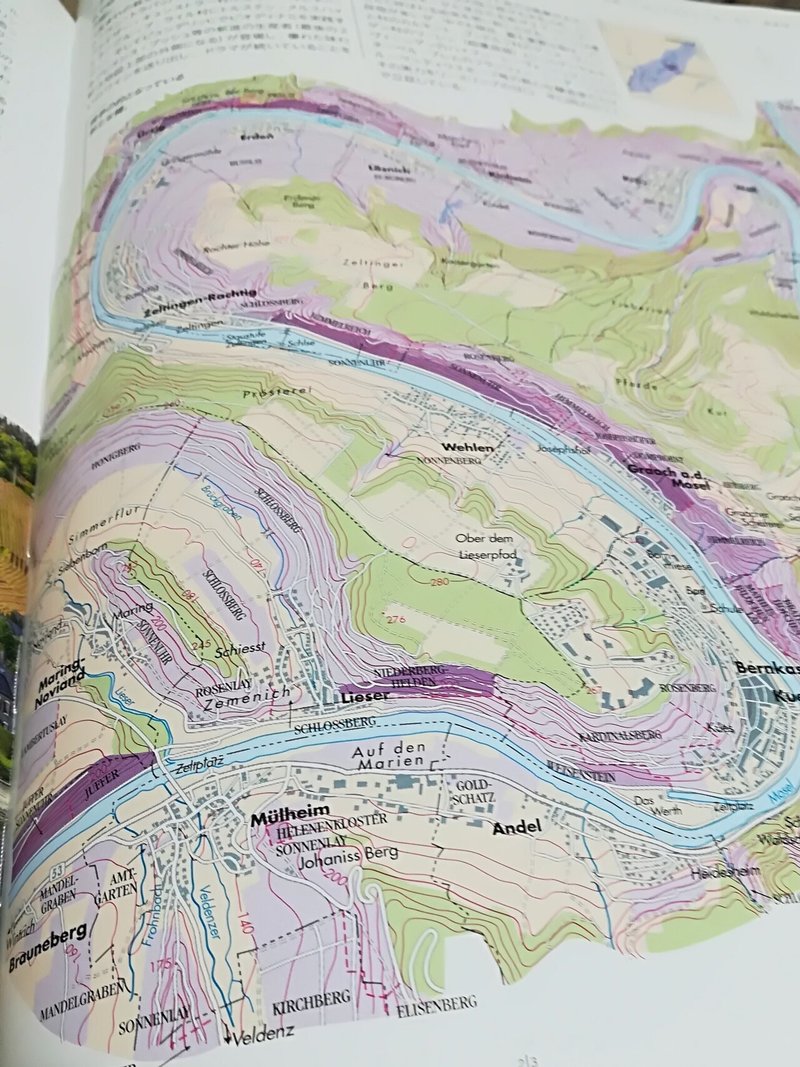

そんなときに自分の訳書を開くと、訳していたときの記憶がよみがえり、印象付けられて覚えられる内容もあった。また、勉強がつらいときは訳書の地図ページを開き、「今覚えようとしているのはこの地図のこの畑だ」などと自分に言い聞かせるようにして、なんとか頭に刻もうと努めた。産地を暗記する替え歌も教えてもらい、入浴中によく歌った。

こんなふうにして、ひたすら暗記に没頭した数カ月。翻訳のほうがよほど楽だ……と痛感した。最初は楽しかった勉強が、徐々につらくなっていった。ただし、勉強に集中していたおかげで、コロナをめぐるつらいニュースに心を病んだりする経験をせずに済んだのはありがたかった。

……読み返すと、何やらつらいことばかり書いている。次回は試験勉強中の心躍る体験について書こう。学ぶことはいつだって楽しいのだから。

*『世界のワイン図鑑 第8版』のドイツのモーゼル地方の地図

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?