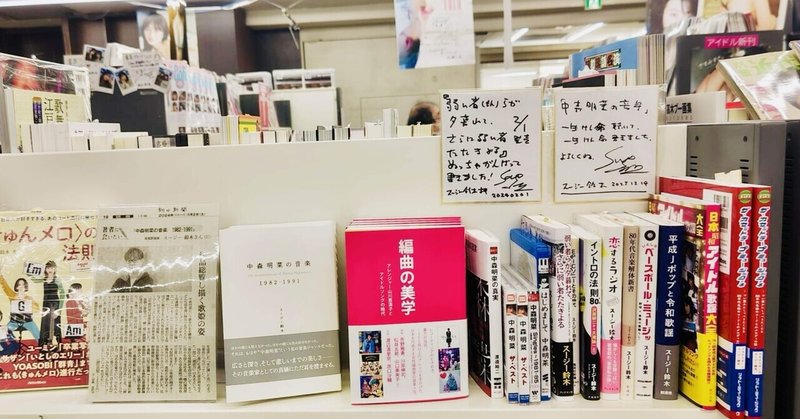

書籍「編曲の美学」発売

2024年5月17日わたしの著者「編曲の美学〜アレンジャー山川恵津子とアイドルソングの時代〜」がDU BOOKS から無事発売されました。

今日はここに至るまでのことなど少し書かせて頂こうと思います。

昨年2月、当時SONYの制作にいた音楽プロデューサー加茂啓太郎さんとガールズユニットのレコーディングをやっていました。三茶にあるスタジオでボーカルトラックをダビングして帰り道、メンバー2人と加茂さんとわたしでたまにはその辺でお茶でもして帰ろうかという流れになり本の話はこの時出たのです。私にとっては当たり前の80年代のレコーディングのことを話していたのですがそれが面白いらしく「本書いてみたら面白いんじゃないですか?」と仰り、寝耳に水なわたしは「本!・・・考えたこともないですが…」というような返しをしたと思います。全く未知の分野ですがそんな依頼などあればやってみるのも面白いでしょうかねぇ?など軽い返事でした。確かにレコーディングスタジオは特殊な環境で一般の人が知り得ることはまずないクローズの世界。加茂さん のような業界真っ只中な人でも制作の部署にいる人でないとスタジオのこと、アレンジャーのこと、おそらくわからないでしょう。時代とともにどんどんやりかたが変わっていくレコーディング。70年代後半からフォークブームに被さるようにニューミュージックと呼ばれる新しい音楽が流行り出し歌謡界にもその風が吹き掛かるようになって来ました。

わたしが仕事を始めたのはちょうどその辺り。高校後半でアレンジャーという職業を知りそこから目指すようになったわたし。

バイト先は財団法人ヤマハ音楽振興会で、同時にヤマハアーティストサポートを始めるようになります。

谷山浩子、八神純子のツアーを回りながらもアレンジャーを目指しそのチャンスを探していました。

そんなきっかけで私がアレンジャーになったのはたまたまだったり流れであったりするものではなく意識的にこのポジションを目指し狙いながら音楽業界の一角で呼吸をし始めたのでした。

その辺りからのことを中心に本を書いています。

これまで編曲家のタイトルがついた書籍はいくつか出ています。しかし概ねインタビュー形式であったり本人が話たものを共同著者という立場の人が聞いて書いたりあるいは全くの記録であったりで今回のようなアレンジャー自らが全てを自分で書くというのはなかったかも知れません。

加茂さんのご紹介で後日九段南にあるディスクユニオン出版社にとりあえずお話をということで加茂さんと連れ立って行くことになりました。加茂さんも初めてというディスクユニオンのビルの最上階にDU BOOKSという出版部門があり、ここで初めて編集の稲葉さんという方にご挨拶するわけです。

音楽家の本も世の中にはいくつも出ており、我々裏方、いわゆる職業作家のものもありますがマニアックである上に実は山川恵津子というネームバリューは大したことないので稲葉さんも最初は「何人かのアレンジャーを集めてでこんな本とか〜」と小さめの本(正式な呼び方わからず)だったらアリかな〜??とやや腰が引けているであろう、さほど乗り気ではない、あるいはこの類で新たな企画はなかなかハードルが高そう、そんなふうに私はお見受けしておりました。

まぁ・・・そうだろうなと思いながら話を聞いていましたが稲葉さんもこの会社に勤められてるので当然音楽通、音楽好き、音楽ファンというのはお話しをしていてわかりました。何年か前には「ラグジュアリー歌謡」という山川度数の高い書籍でご一緒していたようです。

会議室は2時間の押さえだったかと思いますが、話が弾みだし部屋を変えて続きを話すという展開になっていき、私の話が面白いと仰って下さり言葉に勢いがあるので今までにあったようなライターの文章を通してではなく直に書いてもらいたいと言われました。そうでないとこの面白さが伝わらないとも言われました。そこはかなり押されたと記憶にあります。

私としてはこの展開は全く予想していなかったことでしかも未知の分野です。少し躊躇もありましたが次の瞬間「文章を書くのも実は嫌いではないんです」と誰かの口が勝手に言ってました。とはいえそれは子供の頃、せいぜい中高まででしょうか。「日記」のように身の回りのことをまめに文章を書いており、それを読み返して一人で笑うという妙なことを日々やっていました。当時の自分にはかなり面白かったです。なので決して嫌いではないし表現は自分なりにちゃんとできていたような・・・。

そして何より依頼は極力受けるという主義が全面に出てしまいました。

編集の稲葉さんからは完成に至るまで「二人三脚ですよ!」と当初言われて心が躍ったものの完成まで5回程度も会わず、またその全ての回、私は原稿の説明でマシンガンのように話しまくりでした。時間もなく量が多いのでかなりな早口で。PCで言うと結構力のあるハイスペックな感じです。処理速度がはやくアップルならMシリーズ。2時間ぶっ通しでも時間は足りませんでした。

トピックも手探りから作り始め、とにかく書き進めるのだ、と言う感じで年代を追いながら自分の生きてきたその時と音楽の関係を記していきました。原稿は多い分には一向に困らずむしろありがたい、とのことでもあり常に多めに書くことを心がけました。Wordも買い、使い方など特に教わりもせず適当にに主にはiPadで時には携帯でやりました。どこでもできるのが強味で長時間を割く美容室などは集中できる格好の場所。

原稿はカットももちろんされていますがそんなことは全く問題ではないのです。

評論家ではないので世間的な音楽についての評論や分析、あれこれジャンルの呼び方なども出てこないし感想などはなく自分のやってきたことを書いています。

作り手でないと書けないことばかり。そしてどんな評論家も知らないし従って書けないことばかり。

昨日は発売日ということで早くも読み始めてくれた友達、主には同業者からは「我々の言いたい事を代表して代弁してくれてありがとう。よくぞ言ってくれた」と感謝の声も届きました。

作曲家には手厳しく思われるようなことも、事実なので書くしかないと思って書きました。やっぱりアレンジャーなら多かれ少なから絶対同じ思いで苦労しているはず。

自分の本です。あちらを立てればこちらが立たずを全く考えず、本は自由闊達に書くのが良いという鷺巣詩郎くんの言葉がありがたくそれに倣うことに致しました。

編集の稲葉さんがトピックを並べ替え、再構築して下さり、アイドル楽曲のイントロではないですが、素晴らしい玄関としてまえがきから導入部分へ読者を誘い込む構成になっています。

ことの発端を作ってくれた加茂さんからは「予想以上に面白いことばかり書かれている」と大変嬉しい言葉を頂きました。

内容はお楽しみに、とにかくお読み頂きたいと思います。

また今回のデザインについて、山川恵津子という硬そうな名前から受けるイメージを払拭するようなものでありたいと思っていたのですが、どうしてもデザイナーにお願いするとそのあたりの危険性がありそうで、しかも直しは難しいとも聞きました。

それはごもっともです。打ち合わせをしっかりさせて頂かなくてはなのですが何しろ初めてなのでそれが上手くいくか否か、またとても大切な相性というもの、一発でそんな方と会える確率は?!など思うと、装丁に無頓着ではない私は自分でやるのが良いのでは・・・とも考えるようになりました。

自分でやったわけではないのですが一番外側のカバーだと「無地」「色指定」「フォントとサイズとカラー」とわたしの希望と意見を取り入れて頂きました。見返しの色も本体の表紙の色も編集の方と選びました。良かれと思った色でも印刷の方のアドバイスを参考にして退色しにくい同系統の色に変えたりもしました。

幅をきかせる帯で台無しになり全て崩れはしないかとの懸念や半ば諦めもあったのですが仕上がりを見るとトータルでとても可愛く帯も素晴らしい役目をしています。

82年発売の自分のユニット「東北新幹線」はこの辺りのことがどうでも良くなってジャケのこともユニット名のことすらも一切意見も言わなかったですし何の思いもありませんが、今回ばかりは本のデザインでイメージが付き纏うと思うと今後の仕事にも影響が少なからずあるに違いなく人任せには出来ないと考えて、丸投げはあり得ないことと思っておりました。

🩷仕上がりはモノとしてとても可愛い!

🟡中身と一致しているかも知れません。

ぜひ、私の本を読んでみて頂きたいです。

音楽人生の道中ですごいポイントを作ることができました。

これができたからと言ってこれからの音楽性や生活の向きが変わるわけではないのですが、やろうと思って簡単にできることではなかろうと思います。他に優秀でたくさんヒットを飛ばした作家もたくさんいる中なぜ山川なのか….。

いろんな巡り合わせから実現したことです。

ご協力頂いた全ての皆様に感謝申し上げます。

下記からのご予約だけにつく特典はお宝音源です💿

「編曲の美学 〜アレンジャー山川恵津子とアイドルソングの時代〜」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?