【会報第11号】2021年10月1日発行

一般社団法人(非営利型)所沢市民ソーラー会報 第11号

2021年(令和3年)10月1日発行

編集:TPS編集委員会

エネルギー転換・地域活性化・環境教育の統合へ

~自由の森学園の挑戦~

埼玉県飯能市に所在する自由の森学園(中学校・高等学校:次頁文末参照)は、早くから環境対応の学園づくりに取り組んでいます。その柱に、再生可能エネルギーへのエネルギー転換、地域資源の活用による地域活性化、そして環境教育があり、それらの統合をめざす、注目に値する教育現場です。去る9月11日、キャンパスを訪ね、鬼澤真之理事長にお話を伺い、校内を案内していただきました。以下は、自由の森学園の環境視点からの先進的な取り組みの概要です。

■暖房や給湯を地産のバイオマスエネルギーに転換

標高の高い立地なので体育館に暖房が必要です。この暖房用ボイラーの燃料を重油からペレットに切り替えました(2009年)。ペレットは、地元の製材会社団体出資の木燃工房が製造する100%バークのものです。その後展示室にもペレットストーブを導入。

2021年初めに、約160人が暮らす6棟の学生寮の重油ボイラーを地域産木材の端材や間伐材を使う木質バイオマス(薪)ボイラーに転換し、エネルギーの地産地消を推進しています。木質バイオマスボイラーは、他の再エネ資源と異なり、燃料調達先の探索、使用に適する加工や乾燥に時間がかかること、その間の保管場所の確保、設備の制御維持・メンテナンス等々の特有の難しさがあり、そうした難問を、飯能木質バイオマスエネルギー協議会の支援を得て、協働で解決してきました。この薪ボイラーは、薪を人力で投入する〈ローテク〉と電子制御の〈ハイテク〉のハイブリッドです。前者のローテクは寮生が積極的に管理に協力していますが、寮生へのエネルギー教育の側面も有しています。加えて、災害時の防災機能も担っています。

■電力を再生可能エネルギー100%に転換(2014~2019年)

2014年に東京電力からソフトバンクパワー社へ変更、2016年に「みんな電力」と契約、さらに2019年に、みんな電力の100%再エネ枠(青森県の風力発電)を契約しています。2016年に受診した省エネ診断に基づき、省エネにも力を入れ、校舎の暖房を重油ボイラーから省エネ型エアコンに(2017年)、さらに教室の照明を蛍光灯からLED 照明に切り替えました(2017年)。

■教室を地元の木材(西川材など)でリフォーム(地産地消の再エネ資源の活用)(2017・18 年)

江戸時代からの西川材林業地に所在する学園という特色を生かし、地産材に拘って教室の天井、壁、ドア、生徒のロッカーなどもむくの杉材で内装し、暖かみのある空間にしています。食堂の屋外席にも西川材を使用しています。 因みに、内装は卒業生の3人の大工が、土日限定で3年がかりで30教室の施工に当ってくれたとのことです。

■食堂から出る廃食油をBDFに(2021 年)

ワーカーズコープと提携し廃食油をバイオディーゼル燃料に再生して、送迎用ワゴン車に使用しています。

■直近では、校舎棟の屋根にソーラー発電パネルを設置し、「みんな電力」との間で「屋根貸し」を取り決め、発電を開始しています。発電力は基本的に学園で使用します。(2021年9月)

キャンパスにあるビオトープ

■取り組みのバックグラウンド

自由の森学園が再エネや地産地消に熱心に取り組むバックグラウンドには何があるのでしょうか?

学園は、2017年に国連の「持続可能な発展のための教育」(ESD:Education for Sustainable Development)の推進拠点と位置付けられる「ユネスコスクール」に加盟承認されました。ESDは持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。学園の中核的な教育ツールは、地域の豊かな自然環境であり、それを活かした環境教育です。中学校では学年ごとの総合学習として「地域」「農業」「林業」などを毎週学び、高校では100を超える選択講座がありますが、その中に「自然」、「林業」、「飯能地域研究」など9つものESD講座やスタディツアーがあります。例えば、鬼澤さんが20年来自ら担当する「林業」では、森林と自然科学、森林と社会科学、地域社会、体験学習を柱として、近隣の民有林を借りた間伐作業、草刈り、炭焼きなどの労働体験も含まれます。鬼澤さんは、ESDを地球環境、地域、そして学園の3者の持続可能性を実現するものと位置付けています。

鬼澤さんは、自由の森学園の校風を肌で学んだ卒業生の中から、地域課題の解決に取り組む市民の活動に関心を持ち、積極的に関わったり、担ったりする人材が大勢出ることを期待しているんです、と結んでくれました。

鬼澤真之 氏 プロフィール

1986年 開校2年目の自由の森学園に社会科教員として参加

2004年 高等学校長就任

2012年 理事長就任

*自由の森学園中学校・高等学校

開 校: 1985 年

生徒数:中学校261 人、高等学校636 人(うち寮生154 人)

教育理念:「人間の自立と自由への教育を追求する深い知性、高い表現、等身大の体験」

所在地:埼玉県飯能市小岩井613

(取材:大江宏、栗田彰、写真:大島浩司、本取材に際し、TPS 吉野理事にお骨折りを頂きました。文章は、学園からの配布資料も参考にさせて頂きました。文責:大江)

・・・

森林活用のすすめ:持続可能な社会づくりのために(4)

TPS理事 吉野 雅一

我が国の建築の省エネ化への取組みは、先進諸国の中では突出して遅れています。省エネ建築は住環境・労働環境の改善にも関わることなので、ヒートショック死が年間に19,000 人もいる国で、寒暖の激しい国土にある我が国の対応が遅れたのは全く不可解です。日本は家電性能が諸外国に比べて省エネ性能が高いからという言い訳があるようだが、納得できる論理とは言えません。

我が国の省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は1973年、79 年のオイルショック後に、エネルギー効率を良くする為に制定されたものですが、7度の改正を経て、2016年に地球温暖化対策を背景に、エネルギーミックスの将来像を踏まえ大改正されました。建築はこれを受けて建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が改正され対応することになりました。

四季があり、南北に長い日本は地域や標高などによって様々な気候がある為、全国を8つの区域に分けて、要求する性能等級を定め、更に建築の用途や規模に応じて建物内で消費されるエネルギー量やロスの最低限度などが決められました。その数値を上回る建物の外皮性能を持たせることを、設計段階で理論的に証明して書類審査(適合判定)を通過できないと確認申請が出来ない制度になりました。

外皮性能とは、床・外壁・屋根など内外と接する面の断熱性能のことですが、窓やドアなどの建具は熱ロスの一番大きい箇所です。アルミサッシの大好きな日本人は未だに脱却できない感がありますが、比較的性能が良い樹脂サッシに代わってきています。

ガラスは2重のペアガラス、ガラスの隙間にアルゴンなどの気体を封入したものが主流になりつつありますが、ドイツのように人の住む場所働く場所は3重ガラスでかつ室温は16℃以下にしてはならないという厳しい規定はありません。

断熱材は厚さや密度、質を変えて性能を高める訳ですが、過去に普及している断熱材では現実的でない厚さになりスペース効率が悪いので、素材や工法の選定が大事です。他には遮熱シート工法があります。

木造建築では壁や屋根などの構造体自身が木材で熱貫流が低く、建具の枠なども木製の方が高断熱性能になるので、EU諸国などは積極的に木材が使用されています。木材はCO2の貯蔵庫にもなり、多用することが環境に寄与でき、自国森林の地域資源を生かすことで地域経済循環を生みます。(つづく)

・・・

カーボンニュートラル50に向けて

小田原市の取組みを参考にしながら(2)

TPS理事 栗田 彰

地産地消型の地域マイクログリッド構築事業について(小田原市HP)より

②政府の再エネ政策との違い

政府のカーボンニュートラル50に向けた計画では、原子力発電が現状維持の22%となっていますが、コストは再エネのほうが安くなってきつつあり、経済面でもメリットは無くなってきています。今までは大電力発電所から消費地へと流れていく発電システムですが、その下では、大規模停電のような大事故に対しての対処や、電力の独占による富の偏在、さらに電気産業の地域化・多様化が起きにくい等の問題があります。さらに原発の維持は再エネ発電割合が下げられ、結果炭素ガス削減が減少する要因になります。また、水素やアンモニアを燃焼して発電するシステムが注目されていますが、石油の代わりに輸入して使うのでは富が流出することには変わりありません。過渡的に使うことはあり得るかもしれませんが、結局従来の火力発電の延長に捉え、現在の産業の延命策です。小型原子力発電の声もありますが、都市の中に建設できるのでしょうか。放射性廃棄物が作られることには変わりなく、地域の不安を解消して運転することは出来ないでしょう。

こうしたことから再生エネを中心にして脱炭素化をめざす以外にありません。

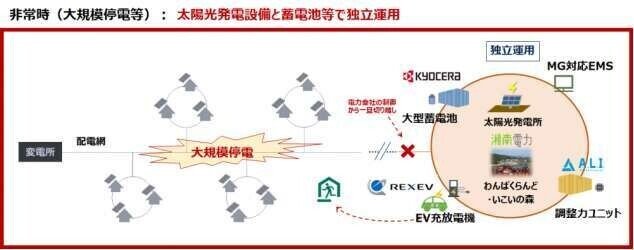

小田原市が21年秋より運用開始するシステムは、平時は従来の送電網に接続されている地域マイクログリッドとして、非常時(大規模停電等)には独立運転が可能になるシステムを構築しています。このような分散化と地産地消、安定性を兼ね備えたシステムの構築は大いに参考にできます。

・・・

<TOPICS>今からでも遅くない:

リニア新幹線は中止すべきである

TPS監事 河登 一郎

■リニア新幹線とは

①品川―名古屋間を約40分(完成予定2027年)、品川―大阪間を約67分(同2045年)で結ぶ構想。

②時速500kmの超高速で走る。そのための技術として「超伝導」を使う。世界に類を見ない技術である。

③反面、コストは異常に高く、環境;技術;安全など問題山積(後述)のまま工事は2016年に始まった。

■問題点:

①極端に金がかかる。9兆円+αもかかる。過去の例よりその2倍近くかかるのではと言われる。

・事業主であるJR 東海は最初から「リニア新幹線は儲からない。赤字事業である」と社長。

・元会長の葛西敬之が、安部元総理と親しいことを利用して、3兆円もの特別融資を引き出した。無担保で30年据え置き、その後の金利は0.8%。この極端な条件は安倍が国会にかけず、閣議にもかけず、独断で決めた。

②環境面への配慮が全く不足:

・ユネスコのエコパークに登録された、南アルプス(生物圏保存地域)を深くトンネルを掘ることで大型自然破壊や動植物への災害などさまざまな問題が生じているが多くの情報は公開されていない。

・全ルートの90%弱に当たるトンネルを掘った膨大な残土の処分先は殆ど決まっておらず、長さ500m*高さ70m*幅300mも積み上げる。最近問題の「盛り土」のお化けが多数できる。

③安全性への配慮が不足:

・500km/時の強力な磁場には人体に及ぼす「負の影響」があるが、説明はされていない。500km同士のすれ違い(1000kmに達する)の実験も行われていないようである。

・南アルプスの中央構造体には複数の活断層が走っている。

・大量のセメントが必要になる。石灰岩の山がいくつか崩され、大量のCO2を排出。

④膨大な電力が必要となる。2050年カーボンニュートラルに取ってマイナス。

・従来の新幹線で必要とされる電力の4~5倍は必要であり、原発2 基が必要。

⑤静岡県の「水問題」:川勝知事(他)が工事による大井川の水の減量を問題としているが、これに対するJR 東海に対応が、およそ非科学的・且つ強権的で未だに了解が取れていない。

・安全神話と情報隠蔽は、電力会社とおなじ構造。

⑥レアーメタル・ヘリウムを大量に使う:ヘリウム生産国は、アメリカ他4カ国のみ。高値/供給不安。

⑦本事業反対訴訟が複数提起されている:国交省のリニア着工認可取り消し訴訟、大深度地下使用許可の無効確認訴訟、大井川流域住民:工事差し止め訴訟、その他。

⑧ポストコロナの時代にふさわしくない:

・今後長期にわたってコロナまたはそれに代わる大災害が継続して襲う時代になっている。

・デジタル革命/オンライン会議/リモートワークなど、仕事の進め方も革命的に変化する。このような時代に名古屋まで40 分;大阪まで67 分の超特急で急ぐ必要があるのか。

・仮に完成した場合、東京1極集中が一段と進む←地方分権という時代の要請と逆行。

・元開銀調査部長/アラバマ大学名誉教授橋山氏:「本事業ほど、不確定要因が多く、多くの困難とリスク(経済的・技術的・環境面)を抱えた事業は世界中を探してもまず存在しない。」

■今からでも遅くない。このような事業は中止すべきである。

・以上のように問題だらけの事業である。

・しかし事業はスタートして既に5 年経過してしまった。経費も1 兆円は使ったという。

・1 兆円ならまだ安い。このまま進めれば、何十兆円も無駄遣いになるよりまだ安い中に中止すべきである。

・・・

<COLUMN>

エシカルな再エネとは:再エネなら何でもいいのか?

TPS理事 大島 浩司

会報3号でエシカルな電気を取り上げました。地球温暖化の元凶CO2を多量に排出する火力発電、計り知れない被害を作り出す原子力発電、これらがエシカルでないのは当然です。それらとは違う新しい発電として推進されたのが再生可能エネルギー、本来はエシカルなエネルギーと思いますが、これにも様々な問題が指摘されています。

今年の7月3日静岡県熱海市で、大規模な土石流が発生した事は記憶に新しいと思います。原因は強い雨が続いたことと、不法投棄された土砂の層が脆かったことだと言われています。もうひとつ、土石流の発生現場南西側のメガソーラーが原因ではないかと疑われましたが、因果関係が立証できないという事です。しかし全く関連性が無いとは言い難いでしょう。

このメガソーラーを本当に造っていいのかと問われると、答えはNOだと思います。森林を切り開くことで、本来持ちえた保水力を失います。また景観も損ねます。森林が持ち得るCO2吸収作用も失う事になります。つまるところエシカルな太陽光発電所とはいいがたいと思います。

この他にも日本全国で、山の環境を破壊し、下流の町に大水害をもたらす可能性がある再エネ発電所が数多くあります。根底には儲かればいいという様な考えの元、かなり強引に建設されたものかと思われます。

所沢市民ソーラーの目指すものとは全く違います。

我われが大切にしたい事

①市民の手による市民のための設備をめざします。

②小規模設備を沢山作り、大地の負荷を最小限とします。

③地域のための設備で、地域のニーズに寄り添い、地域のメリットを考えます。

④再エネなら何でもいいのではない。迷惑設備、環境破壊する設備は作りません

⑤制度、ルール、法律を遵守します。

⑥正直に徹する。なんでも公開します。

⑦社会を変える一助となる。目的は利益ではありません。

これらが、我われが目指すエシカルな再エネ発電所なのかと思います。これからもエシカルなソーラー発電所を造ります。

写真は熱海伊豆山の太陽光発電所

・・・

おもしろエコのあれこれ ←スタートです!

TPS 理事 村上大名

◇エコ生活できるかな!?

このコーナーでは、エコに詳しくないけれどちょっと興味のある市民の皆さん向けに、身近なエコ生活について紹介していきます。

◇エコってなあーに? 自分の家を守るためのエコロジーとエコノミー

エコな生活やエコな行動とよく言いますが、そもそもエコって何でしょう?

エコ(eco)とは生態学や自然環境を表すエコロジー(ecology)が語源で、環境にやさしいという意味で使われています。一方同じエコでもエコノミーは経済を表すエコノミー(economy)で、一般に価格が安い、経済的なという意味で使われています。

実はエコロジーとエコノミーは同じ語源なのです。「エコロジー」は「オイコス(家)」と、「ロゴス(科学)」から、「エコノミー」は「オイコス(家)」と「ノモス(秩序・管理)」を組み合わせた「オイコノミア」が語源で、「自然の秩序」という意味です。

経済発展によって私たちの生活は豊かになりましたが、一方で自然環境は破壊されていきました。これを自然の秩序が乱れているととらえて、崩れた自然のバランスを取り戻す行動が必要と考えられるようになったのです。

自分の「オイコス(家)」を守るには、エコノミー(経済)とエコロジー(自然生態系)を調和させることが必要です。エコというと大変そうですが、環境も経済もよくする方法をイメージして行動することが大切です。エコ生活を通じて環境と経済が調和した、みんなが安全で豊かに暮らしていける社会を作っていきましょう。(参考:Wikipedia、夢ナビ 、同源!語源にみる世界観)

◇ダイナさんちの今号のエコ

一番簡単に二酸化炭素(CO2)排出をゼロにするのは電気の切り替えかも(電気関連のみ)我が家では電力会社を東京電力から切り替え、電気の契約を再生可能エネルギー100%のプランにしています。

家庭におけるCO2 排出割合は、電力がおよそ半分を占めています。みなさん節電のため様々な努力をしているわけですが、それも大変ですよね。エコ意識の高さもバラバラですし、自分は省エネをしようとしても家族が協力してくれなかったり・・・。 CO2 排出量がゼロの電気(再生可能エネルギーの電気)に切り替えると今の生活を変えずにエコな生活をすることができます。

もちろん課題もあります。場合によっては電気代が少し高くなります。それにみんながCO2 ゼロの電気を使おうとすると、まだ再生可能エネルギーの電気が少ないため、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーの発電所をたくさん作る必要があります。また、省エネで電力使用量を減らす必要もあります。

私たちTPS では再生可能エネルギーの発電所を増やすため、取り組みを進めています。これもエコな活動ですので応援いただけますと嬉しいです。

参考:全国地球温暖化防止推進センターHP

・・・

<COLUMN>電源コストについて

TPS 理事 栗田 彰

資源エネルギー庁の会合で2050 年の電源構成のうち再エネ100%のシナリオでは53.4 円/kWhと高額に試算され、議論を呼んでいます。どういうことでしょうか。

議論では「システム統合費用」という言葉がでてきます。これは電源システム全体に追加で発生する費用、例えばバランシング、電源のバックアップ、送電線増強などで、具体的にはリチウムイオン電池、既設揚水発電と水素貯蔵、さらに地域間連系線などが挙げられます。

従来は、短期の出力変動に対する電力システム側の対応方法や費用でしたが、今回の議論の電力量供給リスクというのは、曇/雨天・無風状態が数日以上継続する非常にまれな気象現象でも耐えられるように、利用頻度のきわめて低い蓄電池を大量に導入する想定をしたため生じたものらしいです。 しかし、「再エネ100%シナリオは本当に『現実的ではない』のか?」(2021年5月24日IGES Commentary)によれば蓄電池・水素貯蔵・既設揚水発電だけではなく、普及が期待されている電気自動車の蓄電池や、バックアップ用としての既設火力発電設備、需要側の各種対策などの活用により、工夫の余地はまだまだ考えられるのでそんなに高コストにはならないとしています。

・・・

7・8月の発電量実績

TPS理事 栗田 彰

《コメント》7月の発電実績はほぼ予測通りの結果でした。8月の発電実績は予測より8000円弱の減少となりました。ただ、今期をトータルで眺めるとこの時点で予測値を5万円強上回っており、余裕はまだあります。

一般社団法人(非営利型)所沢市民ソーラー会報 (略称TPS会報)

第11号 2021年(令和3年)10月1日発行

編集:TPS編集委員会 発行責任者:品川 昭

連絡先e-mail : tokorozawa.shimin.solar@gmail.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?