【日宮城:富山県射水市】各曲輪が独立する、家臣連合軍らしい城跡

富山県射水市の日宮城(火宮城・日の宮城)の動画を作成したので、内容を振り返ってみましょう。

また、詳しい写真などは、以下のリンクをご覧んください。

日宮城は、旧北陸街道を制する位置にあり、増山城と呉羽山の中間地点という要衝にある城です。

神保長職や神保孫太郎が居城したと伝えられ、おそらくは射水・婦負郡の守護代・神保氏による城だったのでしょう。

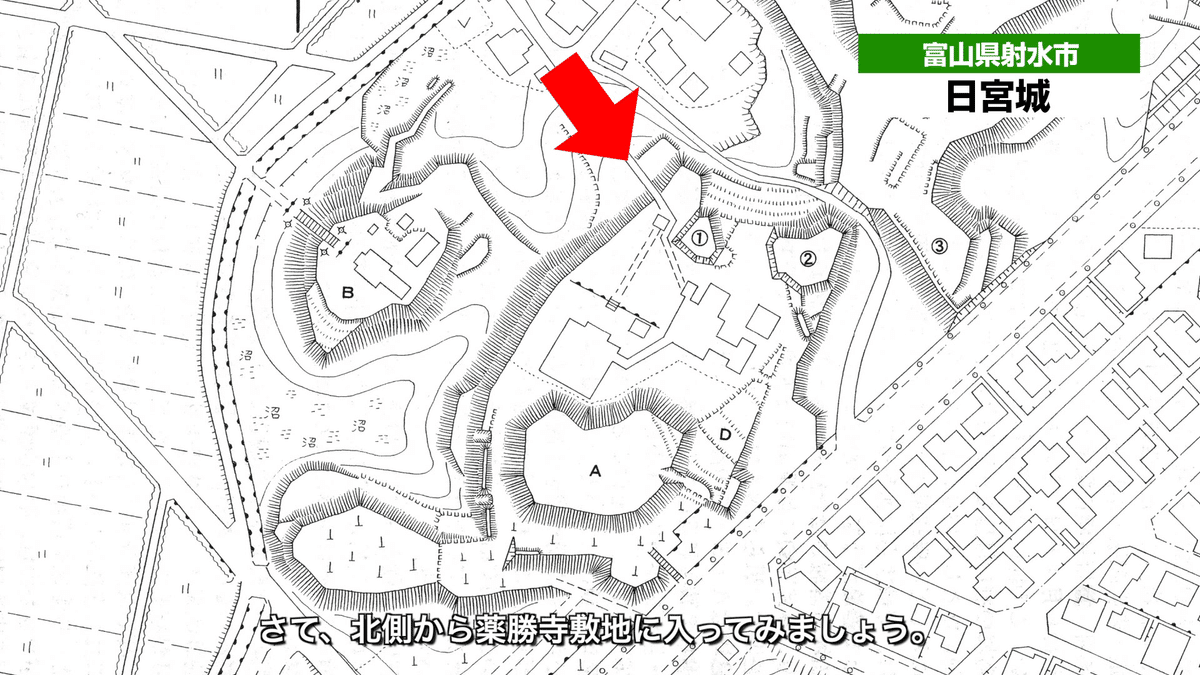

日宮城は、標高27m程度の丘陵に築かれており、三つのエリアに分けられます。薬勝寺のあるAの区域、日宮社の建つBの区域。そしてCの区域です。

古い文献では、Cの曲輪を本丸とし、東側に二の丸があったと記述されていますが、その二の丸の丘は団地建設のために消滅しています。

このCのエリアは私有地として管理されており、残念ながら立ち入ることはできません。削平された曲輪と、高い切岸によって守られていますが、他は目立った遺構はないそうです。

それに対して、薬勝寺のあるAの区域は、土塁や櫓台など防衛の工夫が見て取れます。ですので、この動画ではA区域の最高所の曲輪を主郭とみなして話を進めます。

まずは、西側の墓地から入ってみましょう。高く立派な切岸を見ることができます。

この主郭の虎口へ向かいます。虎口前にこの空間があります。後世の破壊もあるでしょうが、土塁も存在し、一段高い構造になっているので、おそらくは虎口前面の馬出曲輪の機能があったのではないかと推測されます。

さあ、主郭に入りましょう。

この時、伐採が行われたようで、材木置き場になってしまっていました。以前撮影した様子はこちらです。しっかり削平された、非常に広い曲輪です。

主郭の西側直下の帯曲輪には土塁と竪堀が存在します。

以前は藪だらけだったのですが、せっかく伐採されたので、せっかくなので下に降りて見上げてみましょう。奥には、突き出したような形の曲輪があります。

ここも墓地として利用されており、破壊を受けていることでしょうが、切岸で守られていたことがよく分かります。

この墓地には、南北朝時代の五輪塔があるというのですが、どこにあるのでしょうかね。

さて、北側から薬勝寺敷地に入ってみましょう。

非常に広い空間です。

薬勝寺は元は麓の橋下条にあり、現在の位置に建てられたのは江戸時代になってからだそうです。

ちなみに薬勝寺境内は映画のロケ地として使われたことがあり、松山ケンイチやムロツヨシが来ていました。

以前はこの櫓台が存在しましたが、いまは消滅しています。

東端には大きな櫓台があり、土塁も存在します。まるで、Cの区域を監視するような構えです。

東側の切岸を見て見ましょう。

ここはAとCの区域を分ける切り通しの部分です。道を通すために削られたように見えます。ただ、Aの櫓台や土塁の存在から、おそらくここは堀切があったのではないかと推測されます。同じ城でありながら、牽制しあったのでしょうか?

さらに日宮社のあるBの区域に目を向けると、ここは完全に独立した曲輪になっています。

城の案内板は石段入口の横に立っています。この看板の位置のせいで、日宮社のある曲輪が本丸だと思ってしまう人が実に多い。

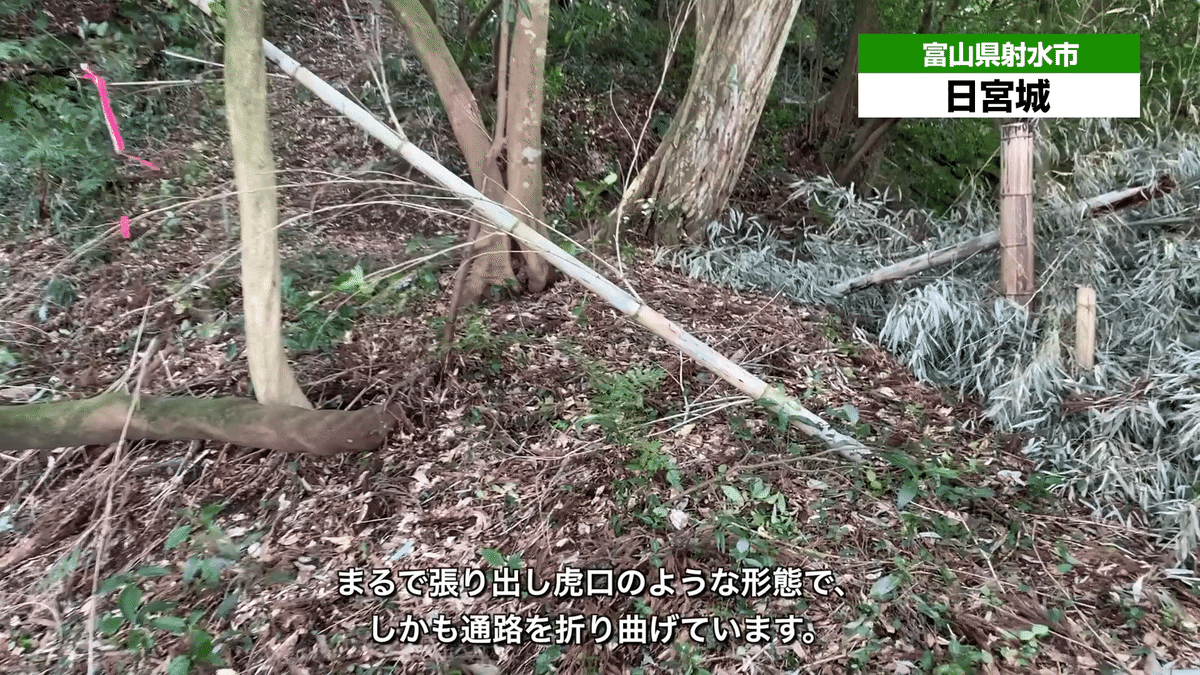

それはともかく、この石段を登ればいいのですが、これは後世の作られたもの。本来の入り口は、こちらの土塁状の通路だったのでしょう。

まるで張り出し虎口のような形態で、しかも通路を折り曲げています。防衛の遺構とも見て取れますが、神社の参道だったのかもしれません。神社建設で破壊を受けているとは思いますが、広い削平地を持ちます。

周囲には池や沼地が存在し、かつては城の周囲は湿地で守られていたことでしょう。

ちなみに日宮社叢は県の天然記念物に指定されています。スギ、モミ、ケヤキなど多くの樹木が原始林のように繁茂しています。特に巨大な杉の木が目を引きますので、日宮城の縄張りと一緒に楽しんで見てください。

ご覧のように、日宮城は三つの区域で別れ、それぞれ独立しています。この構造は、日宮城の歴史を紐解くと理解できてきます。

元亀3年5月、加賀一向一揆が西から富山城目指して侵攻していました。この時、日宮城には越後上杉方の神保家臣団である神保覚広、安藤職張、水越職勝、小島職鎮が在城していました。

彼らは新庄城にいた上杉氏武将・鰺坂長実に援軍を頼みますが、その到着を待つことなく一向一揆勢によって6月15日に日宮城は落城してしまいます。実は、神保たちは戦うことなく一揆軍と和議を結び、石動山へ退いたのです。逃げ上手の神保でした。日宮城の縄張りでは一揆の大軍とまともに戦えないとみたのでしょう。

加賀一向一揆軍は神通川で上杉軍を打ち破り、富山城も落城させてしまいます。謙信不在の上杉軍は弱いですねえ。

怒った上杉謙信は8月、越中に出兵。尻垂坂の戦いがよく知られていますが、一揆軍は9月下旬に富山城を放棄して、日宮城に退去しました。

このように、神保家家臣団連合という複数の武将が在城していたということが、独立した曲輪群という縄張りの理由にもなりそうです。

ちなみに、Cの区域南部でかつて発掘調査が行われ、中世の炊事場と思われる遺構や16世紀後半の土師器が見つかり、戦国期に利用されたことが分かっています。

詳細は以下からどうぞ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?