「エス」とは何か?:『ALTER EGO』感想・考察

※別所に掲載していたものを発掘したので再掲しています※

『ALTER EGO』をプレイしていく中で、自分が納得するために走り書きしていたものがあったので、ある程度読めるように整理しました。

はじめに、最後まで読んでも万人が納得できる、明確な結論はありません。

ただ、プレイ後に何かを考えるきっかけになってくれればと思います。

※注意事項※

・『ALTER EGO』のあらゆるネタバレを含みます。

・あくまでも一個人の解釈であり、解説などではありません。

・精神分析や心理学について専門知識はありません。素人がちょっと調べた程度で理解がそもそも間違っている可能性もあります。

◇考える上での前提

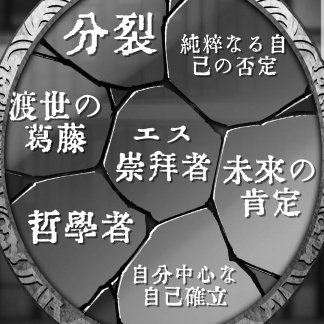

「エス」ってそもそもなんだろう…?と思って軽く検索をかけると色々ひっかかり、なんとなく単語自体は見たことあったので、まずは、下記のようにあてはめて関係を整理しました。

・「旅人」=「自我」

・「エス」=「衝動(ES)」

・「エゴ王」=「超自我」

・これらを3つ合わせて「私」

ただ、これはあくまでも考える始めるための前提で、考えていく中では可変なものです。

では「エゴ王」とは、「エス」とは何なのか?具体的に考えていきます。

◇「エゴ王」とは何か?

「エゴ王」は精神の領域の内、「超自我(super ego)」が姿をとったものかと思います。

「超自我」は後述の「自我」を裁く、司法的な役割を持つ領域です。規範や道徳といった社会的なルールを司り、人間が共同体において生活をするため、衝動を抑制する機能を持ちます。

それはとりもなおさず、個よりも集団を重視する、潔癖な思考とも現実的な考え方とも言えるでしょう。

「超自我」は多くの場合、初めて遭遇する外部の権力、すなわち両親からの躾や懲罰によって形作られるとされます。

その後、成長とともに「超自我」は親という具体的な形から、自分自身を苛む、罪責の声としてつねに不安を与えるものとして精神の一部となっていきます。

また、「超自我」の発生には言語的な情報が必要であり、読書もその一つに含まれるとのことです。

「エゴ王」は左が男性、右が女性のような顔を持ち、投げ掛ける言葉も、左は厳格な父親のように、右は諭すような母親のようにも見えます。こちらに向けて「我が子」と呼びかけていることも印象的です。

「超自我」たる「エゴ王」は、基本的には衝動の体現である「エス」を律し、「自我」すなわち「旅人」の選択を検閲する機能ですが、それ自体が主体的に何かを選択するわけではありません。

「選択は規範に捧げよ」と常に警告するものの、その選択が「正しくない」ものであっても見守り続けます。

詰まるところ、同じ精神を構成するものであり敵でもなければ悪でもありません。選択肢によっては憤慨しているように見えても、最終的には見守ってくれる、「親」という概念が持つ二面性を備えているように感じます。

◇「エス」とは何か?

「エス」という単語自体は「ES」、ドイツ語では「イド(ID)」と呼ばれており、人間の精神の領域の一つであり、本能的な衝動を保持している領域です。

生まれたときから持っている本能的な精神性で、動物的な部分と言ってもいいかもしれません。

※話を混乱させないよう、以降はキャラクターを指す場合「エス」、単純に用語を指す場合「ES」とします。

衝動とは「自我(Ego)」を何かに駆り立てる原動力であり、快を求めて不快を避ける性質を持ちます。

「自我」は衝動を受けて、つねに葛藤し、選択し、行動を決定していきます。すなわち衝動こそが生きるエネルギーと言えるでしょう。

衝動には、「生の欲動(=エロス)」と「死の欲動(=デストルドー)」とが存在します。

「死の欲動」は、絶対的な休息である、無機的な状態へ回帰する欲動を指します。

「生の欲動」は、その対義として提示されるもので、「生体と環境との間の水準の相違」を保持すること、生命個体として存在する欲動を指します。

「エス」はこうした衝動を司る「ES」が少女の姿をとったものと、一面では言えるでしょう。

衝動の担い手であるである「エス」は、規範を司る「エゴ王」とは対立する存在です。「エゴ王」が親なるものであるならば、「エス」は子なるものという言い方もできるかもしれません。

ちなみに、1-5のインデックスには「衝女(しょうじょ)」とあります。

また「エス」自身は自分自身が何者かという問いを頻繁にします。

これは「ES」が「自我」と異なり、組織化されていない、カオスともいうべき状態にあることに由来しているかもしれません。

「ES」は外界からの刺激や情報を得ることによってはじめて、「自我」や「超自我」という形にその一部を変異させていくものなので、そのために「エス」は読書をし続け、対話をし続けているのかもしれません。

しかしながら、自身が何者かと問い続ける「エス」は純粋に「ES」とイコールで結びつけるには違和感が残ります。この違和感については、後述する各エンディングについての項目で、さらに検討していきます。

◇「旅人」とは何か?

このゲーム内における「旅人」とは、単純に考えればプレイヤー自身ではありますが、より厳密にいうのであれば、「自我(Ego)」ということになるかと思います。

人間は社会的動物であるため、「ES」がもたらす衝動に従いたいが、「超自我」による抑制を受けなければ生きていくことはできません。

「自我」はこの2つの分裂した精神をつなぐ役割を果たしています。

また、「自我」のみが自分の身体につながる唯一の経路であるため、決断し行動を起こすのは「自我」の役割です。

「自我」は抑圧をすることもあれば、抵抗をすることもあり、「超自我」と「ES」の関係を統制します。

だからこそ「旅人」は「エゴ王」からの警告と「エス」からの願いを受けて、常に問い続け、選択をしていくことになるのでしょう。

以下では、「旅人」が選択の末にたどり着いた各エンディングについて考えてみます。

◇「SuperEgo」エンドについて

提示される選択肢の中で、規範に準じるもの、衝動を抑制するものを選んでいった場合、強制的に「SuperEgo」エンドに到達します。(以下、SEエンド)

SEエンドのルートに入った場合、初めは「エゴ王」に対して反抗的だった「エス」が、徐々に気力を失っていく様子が見て取れます。

自罰的になり、自分自身を否定するような発言が増え、消えてしまいたいという旨の発言が増えます。

また、「エス」は「旅人」に対して、あなたさえいればいいということを口にするようになります。

衝動の担い手である「エス」は、自身が選択することはできません。

すべては「旅人」が選択することです。

逆に言えば、「エス」を認めることができるのは「旅人」しかいないということです。

衝動や欲求は「自我」が抑圧してしまえば存在しないも同然です。

さらに進んでいくと、「エス」の発言が最初の刺々しさを完全に失って、おとなしい子供のようになっていきます。

生まれた時より存在する衝動である「エス」は、権力である「超自我」すなわち「エゴ王」に屈服し、ただただ叱責に耐える子供のようになってしまいます。

そして最後の選択肢では、強くなりすぎた「エゴ王」の声によって、「旅人」は「エス」を否定することになります。

否定された「エス」は、自分は間違っていた、正しさを示すために置かれた道化だと、自身を否定し、いなくなります。

そして「旅人」を待っていたのは、すべてが「エゴ王」によって囲われた「厳格で正しい世界」。

「Super Ego」エンドはその名の通り、「超自我」=「エゴ王」によって、衝動の担い手である「エス」を抑圧し続けた結果、規範に囲われ、身動きの取れなくなってしまった「旅人」の結末です。

自分の根底から湧き上がる衝動を抑圧し続け、最後にはその存在自体を否定してしまう。

ルールや道徳にのっとり続けるその様は確かに「正しい」ものではあります。完璧な世界かもしれません。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか。

衝動の担い手、つまり「エス」を否定することは、自分自身という個を否定することでもあります。

強迫的なまでに正しさを追い求める人間は、自罰的になります。これは、理想とする正しさや完璧さに、自分自身が到達することが、現実的には不可能であるからです。

自分探しの旅の終焉が「個としての自分の否定」で終わってほしくはありません。

SEエンドの直前、「エス」の部屋でタップをすると、自身の存在を否定しきれていない「エス」の様子が垣間見えます。

そして、何よりも「エゴ王」が祝福をしながらも、別の可能性を示唆してくれます。

「超自我」たる「エゴ王」は、「エス」を抑制する機能を持っているものの、本来的には同じ心を構成するものです。

根底の部分では「ES」と「超自我」と「自我」はつながっているものです。ならば別の結末がきっとあるはずです。

壊されているのは、鏡。

失ったのは衝動だけではなく、「あなた」という人間そのものかもしれません。

◇「ID」エンドについて

提示される選択肢の中で、衝動のままに行動するもの、「エス」を優先するものを選んでいった場合、強制的に「ID」エンドに到達します。(以下IDエンド)

IDエンドのルートに入った場合、徐々に「エス」の態度が頑ななものになっていき、自分以外をすべて否定するような発言をするようになっていきます。

また、「エゴ王」や「旅人」のことを、自分自身が生み出した妄想の産物と断じて、その言葉を受け取らなくなります。

これについては間違いとも言い切れません。

「超自我」と「自我」はともに「ES」から生じたものであり、もともとは存在しなかったもののはずです。

しかし、その両者の存在を認めず、自分のことのみを信じる「エス」は、読書をすることができなくなります。

これは、衝動のみを優先するあまり、「自我」や「超自我」を生み出す他者のことを、理解する必要がなくなってしまったともとれます。

次第に「エス」が攻撃的になっていく中、最後の選択肢では強くなりすぎた「エス」の声によって、「旅人」は世界を、すなわち他者との関わりに必要な「エゴ王」を否定することになります。

こうして規範を司る「エゴ王」が排除され、「旅人」を待っていたのは、好き勝手にしゃべり続ける「エス」だけがいる、「奔放で楽しい世界」。

「ID」エンドは「ES」の別名である「イド」が冠されている通り、衝動の担い手である「エス」が、規範を否定した結果、他者との関わりはなく、ひたすらに衝動の声だけを聴き続ける「旅人」の結末です。

自分の衝動にひたすら身を任せ、目障りなものは捨て、好きなものだけを受け取る。他者の存在しない衝動の世界は確かに「楽しい」かもしれません。嫌なことなんてないのかもしれません。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか。

規範を司るもの、つまり「エゴ王」を否定することは、他者と関係を持つことができないということです。

それは一見、すると自分自身という個を愛でる行為のようにも見えます。

しかし、「生の欲動」は「生体と環境との間の水準の相違」を保持することであるならば、他者とかかわりが無ければ違いを見出すことは不可能です。

「死の欲動」によってもたらされた自己の破壊というほかありません。

生物としての本能的衝動だけが残っているため、他者との関係性で自分を認識する必要がなくなってしまったのです。

そしてここで一つ疑問が沸きます。

なぜ、「the end of ID」なのでしょうか?

「エス」が衝動を担う純粋な「ES」すなわち「ID」であるならば、そのまま「the end of ES」でもよいはずです。

IDエンドの際も、最後には「エス」は助けを求めています。

やはり、「エス」と「ES」は純粋にはイコールで結べないものであるからこそ、「the end of ID」なのでしょうか。

であるならば、問いは最初に戻ります。「エス」とは何か?

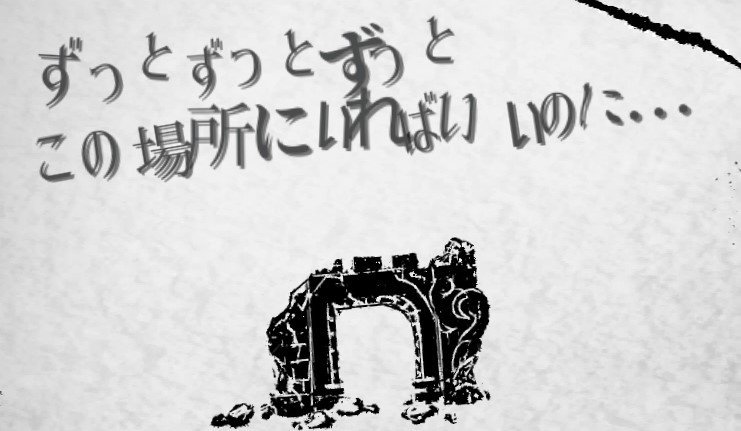

壊されているのは、門。

もしかすると「エゴ王」は他者との関わりの入り口となる「門扉」だったのでしょうか。

◇「AlterEgo」エンドについて

自分を否定するでもなく、世界を否定するでもない、自分とは何かを問い続ける選択肢をとりつづけるとたどり着けるのが「AlterEgo」エンドです。(以下、AEエンド)

規範も衝動もどちらもなくてはならないものであり、コントロールすべきもの。

AEエンドに至るまでの「エス」はSEエンド、IDエンドという二元論的な、極端な結末を夢として記憶しており、白黒はっきりとした、縋り付きやすい結論ではなく、常に問い続けることが重要なのだと考えるようになっていきます。

衝動に身を任せそうになったり、「エゴ王」の言葉で潰れそうになったりを繰り返しながら、それでも最後まで自分とは何かを問い続けた「エス」は、最後の選択肢を「旅人」に託します。そこには、何かを強迫的に強制する声はありません。

自分も世界も否定しなくてもいい、簡単に答えなど出ない、だからこそ問い続けるのだと、「エス」は納得します。

そして「旅人」と一緒に問い続けたいと願います。

こうして、二元論の先に世界との付き合い方を認めた「エス」は、消えることもなく、世界を壊すこともなく、「旅人」と一緒に歩み続けることとなります。

穏やかな微笑みを湛えた「エス」、ここに至って彼女は間違いなく「ES」・「ID」そのものではないという感覚がいよいよ強くなりました。

◇「AlterEgo」とは何か?

「エス」が何かということを考えるにおいて、この段階で考えなければならないのが、「AlterEgo」についてです。

作品のタイトルでもある「AlterEgo」は、一般的には「他我」と訳され、「他人も確かに有しているはずの自我」のことを指します。

自分のことを「私」と認識する「自我」は同じ人間である以上、他人にも存在しているはずです。しかし、それを証明することは果てしなく難しいものです。

いまいちピンとこない部分があったのですが、AEエンド後の「エス」との雑談で、「エス」が小説以外の話をしてくれることがあります。

その内容は「遍在転生観」の話でした。

「遍在転生観」とは、簡単に言ってしまえば、すべての人が持っている「自我」というのは、実際には一つのもので、それが各個人に現れているだけ、という考え方でしょうか。

自分にとっての「自我」は、誰かにとっての「他我」でもあります。

すべての人が持っている「自我」、それこそが「AlterEgo」と言えるのではないでしょうか。

◇「エス」とは何か?そして「エス」に捧ぐ

結局のところ「エス」とは何か?この問いに対して、100%納得できる答えはないのではないかと思います。

しかし、それでも今の私が思っている通りに言葉を並べると以下のようになります。

「エス」とは、「超自我」である「エゴ王」、衝動の根源である「ID(ES)」、そして選択をする「自我」である「旅人」、それらが形作る「私自身」であり、「あなた自身」。

「エス」は「ID(ES)」そのものではありません。

それはIDエンドのラストが「衝動に捧ぐ」であり、AEエンドのラストが「エスに捧ぐ」であることから、明確に違うことが分かります。

あくまでも「エス」の根底に潜む衝動こそが「ID」であるがゆえに、IDエンドは「the end of ES」ではないのでしょう。

それは「ID」自体が「超自我」や「自我」のもととなる初期衝動とも言えるものだからこそ、明確な形をとっていないともいえるかもしれません。

「エス」は常に鏡の向こう側に存在しています。

SEエンドでは鏡から「エス」の姿は消え、IDエンドでは鏡そのものが壊れます。

つまり記録室に示される診断の結果の鏡、それこそが自分とは何かを問い続けた「自我」の鏡像であり、それこそが一人一人にとっての「エス」の姿ともいえるかもしれません。

人の数だけ「エス」は存在するがゆえに、「エス」は「自我」であり「他我」でもあるということになります。

そしてそれは同時に、他者すべての総称であり、すなわち「世界」と呼ぶべきものでしょう。

だからこそ、私たちは、つねに答えのない問いに葛藤し、苦悩しながらも、選び取った、その選択を「エス」に捧ぐべきなのでしょう。

◇最後に

冒頭でも述べたとおりですが、この記事は個人の走り書きのようなものであり、明確な結論を提供する解説ではありません。

しかしながら、疑問に思ったことを、納得できる形にするべく、悩み、それでも選択していく、それは決して否定で終わるものではない、というのが『ALTER EGO』というゲームから、自分が受け取ったメッセージでした。

ちょうど前の仕事がメンタルにきて、辞めたばかりでウダウダ考えていたこともあって、なかなかにみぞおちを殴られた気分です。

この素晴らしいゲームを生み出してくださった、制作陣の方々に、敬意と、そして感謝を捧げます。本当にありがとうございました。

記:2019-05-04

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?