鞭鐙を合わす

斉藤直芳氏(1901-1970)は著書 弓術物語 ー弓馬と名将ー(1970)の中で、(古式馬術において)馬を推進するのは腰と脚と鐙と鞭であると述べている。

古くには、鞭鐙を合わす(むちあぶみをあわす)という言葉があり、平家物語(「鞭鐙むちあぶみを合はせて馳せ来たり」)や保元物語(「むちあぶみをあはせて逃げければ」)などに書かれている。

鞭鐙を合わすとは「馬に乗って速く走らせるとき、鞭をあてるのに合わせて鐙をあおる(大辞林 第三版)」ことであり、馬を推進するためには鞭と鐙が大きな役割を担う。

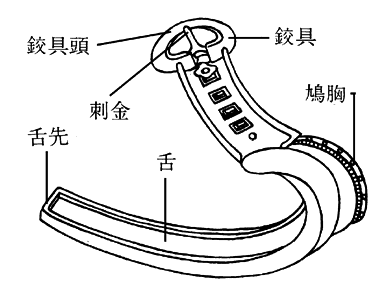

古式馬術(伝統馬術、和式馬術)において鐙を使って馬を推進するには「角を入れる(かくをいれる)」といい、左右両方の鐙を使うことを諸角(両角、もろがく)を入れる、諸鐙(もろあぶみ)を合わすなどという。貞丈雑記(1763-1784)に「鐙のふちの四角なる所」で馬の胴を打つので角を入れるというとしている。一説に脚を入れるというが角の字を用いるべきだという。

古式馬術において鐙の踏み方は、いくつかの古書に承鐙肉(そうどうのしし/あぶみずり)に踏んづけてとある。基本的に鐙は承鐙肉の位置にあるものである。しかし当然のことながら古式馬術にも様々な鐙の踏み方が存在する。

弓張記(1450‐1500頃?)には「鐙のふみやうの事」として「右へ輪を乗時。左のあぶみをふせてふみ。右の鐙をひらきてふむへし。」とあり、右手前の輪乗りの時は内方の鐙を開いて踏むとしている。

斎藤流手綱之秘書(1557)には「海を流事」「川を流事」など状況に応じて鐙の踏み方が記されている。同じく、斎藤流手綱之秘書に「引て行馬を鐙にてとむる事」には、馬を止めるために鐙の鳩胸で馬の前足の肘骨を蹴るとある。

鞭はあらゆる場所を打つ。斉藤直芳氏は打ち所を覚えるのが一つの修行であるとしている。

例えば

・足次遅キ馬ニセンタンノ鞭ヲ可打

・足ヲ働セント思フ馬ニハイカヒサノ鞭ヲ可打

・馬物ニ喰付放サヌニハ山家ノ鞭ヲ可トス

・馬ヲ追立走スルニハ四方ノ鞭ヲ打ヘシ

・鞍鐙ニ驚ク馬ニサントコツコノ鞭ヲ打ヘシ

というように、鞭は馬を推進するためだけでなく状況に応じて使い分ける。

また、鐙の使い方と同様に馬を止める「引導ノ鞭」というものがあり、打ち所は鐙で馬を止める場合と同様である。

・行馬ヲ留ムルニハ引導ノ鞭ヲ打ヘシ前足ノ根ヨリ膝節ヲ掛テ打流スヲ云

大坪本流黄昏之巻

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?