承鐙肉、しょうとうのしし/しょうどうのしし

承鐙肉(鐙承肉と書くことも)とは馬の脇腹の、鐙が当たる部分である。東洋文庫によれば「しようどうのしし」射御拾遺抄には「そうたうのしゝ」とある。鐙を承ける肉、つまり馬体の鐙が当たる部分のことである。

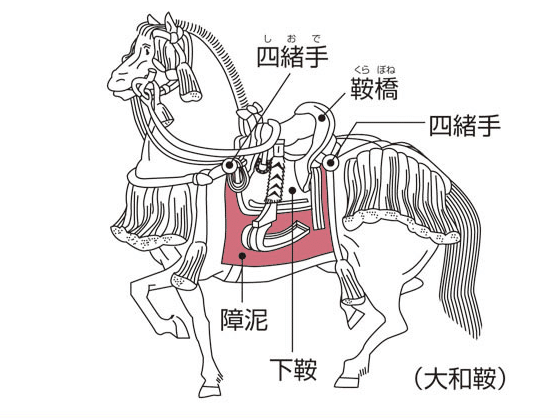

水干鞍など伝統的な鞍は腹帯(はるび)とほぼ同じ場所、少しだけ後ろに鐙をさげる力革があるため、承鐙肉は腹帯の帯道よりやや後ろ側に位置する。

吉川弘文館編集部 編 歴史手帳2019年版

和名類聚抄には承鐙肉は俗に「阿布美須利」というとある。

承鐙肉 李緒相馬経云承鐙肉欲垂[承鐙肉俗云阿布美須利]

「阿布美須利」とはつまり鐙摺(あぶみずり)である。

この鐙摺には馬の脇腹という意味だけでなく、鎧の脛当ての一部であったり、障泥(泥障、あおり)の一種であったり。馬の鐙がすれるほど道幅の狭い場所であったり、すべて鐙が当たる部分、物を指す。

脛当ての鐙摺は鉸具摺(かこずり)ともいい、脛当てを着用して馬に乗ると鐙の鉸具頭が当たる場所である。

障泥・泥障(あおり)は泥よけのための馬具である。毛皮でつくったものを「あおり」といい、なめし革でつくったものは「あぶみずり」という。

和名類聚抄では障泥の和名は「阿不利」としている。

障泥 唐韻云[音章]障泥[和名阿不利]鞍飾也西京雑記云玫瑰鞍以緑地錦為蔽泥[今案即障泥也]後稍以熊羆皮為之

広文庫の障泥、あふりの項目には、毛皮でつくったものを「あおり」といい、なめし革でつくったものは「あぶみずり」というのは、「障泥」は「熊羆皮」をつかうと大陸から伝わったことから、従来使っていたなめし革の「泥障」を「あぶみずり」と呼び、毛皮の「泥障」を「あおり」としたという考察が説明されている。また阿不利は阿不美須利の略であるとしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?