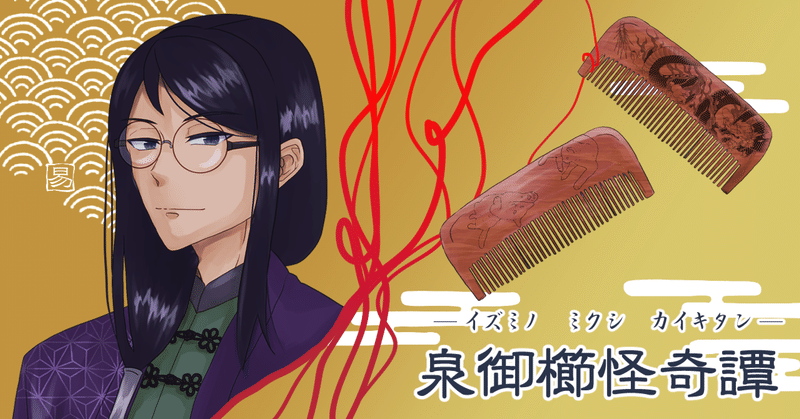

泉御櫛怪奇譚 第二十一話

第二十一話『付喪神の櫛 今日と言う特別な日』

原案:解通易堂

著:紫煙

――大衆にとっては当たり障りのない『なんでもない日』であっても、自分にとっては『特別な日』が存在するこの世界で、特に『記念日』を大切にする方は少なくないと思います。

恋人記念日、結婚記念日、就職記念日、開業記念日……表現は様々ですが、今回は少し特殊な『記念日』に起きた奇跡について、貴方にお話しいたしましょう――

◆

解通易堂は、今日も穏やかな一日を始めようとしている。泉はまだ街が明るくなる前に、店の出入り口に【本日はお休みです】と書かれた下げ札をかけて、帳場の奥に向かった。生活感が出てきた台所兼接客机を丁寧に拭いて、その上に櫛を並べる。

休業日の解通易堂は、実は営業日よりも忙しい。当店では櫛の販売の他に、お客様が使用している櫛のメンテナンスをするサービスも定期的に行っているのだ。

作業に取り掛かる前に、早朝に和寿から受け取った箱に表示されていた宛名を見ると、差出人は某有名出版社の名義が記載されている。手渡す際に和寿が誤送を疑っていたが、泉は躊躇いなく箱を開けて、中に入っている一枚の櫛を取り出した。柄の無いその解櫛は、かなり年季が入っていて、他の櫛と並べても一番古いことが一目で分かる。

泉は箱に入っていた手紙を丁寧に読むと、最後に描かれたマスコットキャラクターを懐かしむように眺めて微笑んだ。

「30年ですか……とても大切に、使っていただけているのですね……」

泉は古い櫛も一緒に風呂敷に包むと、四畳半の小部屋に移動した。ここは本来、泉が自分の櫛を管理したり、ミスタや人ではないお客様をお迎えする時に利用したりする客間の様な場所なのだが、実は未だ誰にも教えていない秘密がある。

泉が櫛の棚に装飾された菊結びの紐を引っ張ると、棚が音も無く移動した。ぽっかりと空いた穴は大人一人がやっと入れるスペースで、下に続く階段がある。泉がゆっくりと階段を下りていくと、暗かった足元だけが何かに灯され、彼が通り過ぎると消えていく。そうして行きついた先には、泉だけの作業部屋が広がっていた。

「さて……本日もお手伝い、いただけますか?」

泉が誰もいない空間に声を掛けると、何処からともなく柔らかい光が灯り、作業場をゆっくりと照らしていく。この地下室には不思議な光る怪異が巣食っているようで、泉は彼等と何らかの交渉をして力を借りている。

泉は作業台に風呂敷に包んだ櫛を並べて、

「それでは、お手入れを始めさせて……いただきます」

と、櫛に向かってゆっくりと一礼し、順番に櫛を手入れし始めた。本来はブラシや楊枝等を使って、櫛の歯の隙間に溜まった汚れや穢れをこそげ落とすのだが、泉は怪異から受け取った布で優しく櫛を包み、撫でる様に全体を満遍なく拭き取る。すると、新品と比べても大差ない程綺麗になってしまうのだ。

こうしてピカピカになった櫛を一枚ずつ皿の上に並べて、もう一体の怪異が取り出してきた瓶の中の椿油を満遍なく振りかける。しかし、何枚目かの櫛に使っていた途中で油が切れてしまい、泉は怪異と目を合わせた。

「おや? これは、困りましたね……確か、もう一本……予備があったと、思うのですが……」

光る怪異は困ったように明滅しながら、櫛の手入れやブラシに必要な道具が置かれている棚を照らす。泉も光に向かって席を外すと、突然後ろから可愛らしい声が聞こえた。

『ねえねえ、あなたはだあれ?』

「……おや?」

泉が長い髪をなびかせて振り返るが、作業台には櫛しかいない。怪異たちも言語を介する類ではない為、灯を見ても『チガウチガウ』と忙しなく点滅している。

『ねえねえ、みえないの? あたしのこえだよ。ねえねえ、あたしここだよ』

声は止まることなく泉に話しかけている。声のする方は一定で、泉はようやく一枚の櫛の前で声の主を確定した。その正体は、今朝泉の元に届いた、年季の入った解櫛だった。

「これは、これは……貴方様で、いらっしゃいますか?」

『そうだよ! ねえねえ、なんであなたは、そんなにおっきいの? なんであたしのことは、みえないの?』

声は大体4、5歳程の女児を彷彿とさせる高い音域で、威厳や恐怖は感じられない。しかし、怪異たちが点滅しながら警戒しているのを見るに、同じ怪異の類であることは容易に想像できた。

「ふふ……今まで様々な、櫛の付喪神様と……お会いして、きましたが……これまた、可愛らしい御声で……いらっしゃいますね」

泉が櫛に話しかけると、声はぴょんと飛び跳ねる様に喜んで、更に彼に問いかけてくる。

『あたし、ツクモガミっていうの? ねえねえ、あたしはいつからツクモガミなの?』

「おやおや……御声をお聞きする限り、未だご自身に……自覚が無い御様子。ですが、まるで『ナミィちゃん』みたいですね」

泉は手紙に描かれていたマスコットキャラクターを思い出して、櫛の付喪神と照らし合わせた。

『ねえねえ、なあに、それ? ナミィちゃんって、だあれ?』

「ナミィちゃんとは、今も人々に愛されている……『ゆるキャラ』という、作品ですよ。私が知ったのは確か、丁度30年前の……事でしたかね……」

◆

――時はくるくると遡り、30年前の今日の日付に遡る。

当時はまだインターネットが満足に普及していない時代で、大衆の娯楽と言えばテレビか漫画くらいのものだ。

紗綾は、17歳から何度も少女漫画雑誌に応募して、20歳になる今年にようやく連載へと辿り着いた。大学受験も受けずに漫画に取り組んだ少女の夢が叶う瞬間だった。

連載漫画の決起会後。編集者側の話に作り笑いを浮かべながら黙々とお酒を飲んだ紗綾は、二次会を断って原稿が入った鞄を振りながら帰路に着いた。肩まで伸びた髪を風になびかせていると、自然と酔いが冷めて心地良い。

「風見 さや。新連載『ねえねえ、ナミィちゃん』か……」

慣れない大人の席に委縮しながら、矢継ぎ早に声をかけられた飲み会を思い出す。『風見 さや』は紗綾のペンネームだが、未だにそう呼ばれることに慣れなくて上手く反応出来ない。

紗綾の蟠りはそれだけではない。鞄の隙間から覗いている、前回の雑誌に告知として寄稿したマスコットキャラクター『ねえねえ、ナミィちゃん』をチラリと見る。涙の雫をモチーフとした二頭身のキャラクターは『多感な思春期の少女の心に寄り添う』をテーマにして、紗綾が担当編集者と試行錯誤して生み出された4コマ漫画だ。当時は『ゆるキャラ』と言う言葉が無かった為、現代の様に自然と受け入れられるコンテンツかどうか、まだ紗綾には自信が無かったのだ。

(酔ったら不安も消えるかなって思って結構飲んだけど、モヤモヤは消えないなぁ。なんか、景気づけにお守りとか買っておけばよかった)

「あれ……なんでこんな事考えたんだっけ?」

紗綾がふと立ち止まると、帰り道の途中にある無人神社が横目に見えた。視界に入った建物から、無意識に取り留めのないことを考えていたらしい。

紗綾は、形だけでもと鳥居をくぐり、賽銭箱に小銭を投げて手を合わせた。

(お願いします。私の不安がただの考えすぎだと思えるくらい、ナミィちゃんを色んな人に見て貰えますように‼)

ギュッと目を閉じて、薄暗い世界で一生懸命祈願する。すると、ふと瞼の上からふわりと明かりがちらついた。反射的に目を開けると、神社の更に奥。裏路地に続く道がぼんやりと光っている。

「あれ……?」

(さっきまであんな路地裏に灯りなんてあったかな? もしかして、思った以上に酔ってるのかも)

紗綾は目を擦り何度も明かりを確認した後、ふと何かに惹かれる様に路地裏の道に足を踏み入れた。

◆

紗綾が酔いの足で吸い込まれるように向かった先には、一軒の店が建っていた。明かりは店内から漏れている明かりと一本の街灯が光源であることに気付いて、紗綾は恐る恐る出入口を観察した。

(あ、入り口の下げ札が『営業中』になってる。こんな遅い時間に、居酒屋さん以外で開店しているお店があるんだ)

興味本位で扉を開けると、そこには漫画でも見た事が無い異世界が広がっていた。中華を連想させる赤茶色の柱と、その柱をも埋め尽くす様々な装飾品。しかし、装飾品に統一性は無く、一体何をテーマに飾られているのか分からない。

(た……太陽の塔の隣に、浮世絵のカレンダーが飾られて、その隣にアフリカ民族のお面? うう。漫画を描くためにデザインの事も本で勉強したから、なんかこの……テーマが分からないあべこべな配置、気持ち悪い……)

そして、店内の殆どを埋め尽くす木櫛の数に、紗綾は思わず感動してため息を吐いた。

「わぁ……櫛の専門店って、初めて……」

独り言を零しながらゆっくりと店内へ入り、一枚一枚の櫛をじっくりと眺める。櫛はビニールで個包装されており、形や大きさは勿論、木材の種類や切られた年輪の形によって色や柄が違って見える。中には絵柄が焦がしつけられていたり、木に直接彫り込まれていたりする櫛もあり、紗綾が夢中になるには充分だった。

(わぁ……どれも綺麗。本物の木櫛って見た事なかったから新鮮だ。写真に撮って資料にしたいくらい)

紗綾が目を煌めかせながら櫛を見ていると、ふと無意識に一枚の櫛を手に取っていた。その櫛は『本つげ』と焼き印されただけのシンプルな櫛だったが、何故か他の華やかな櫛ではなく『この櫛』が紗綾の心を掴んで離さなかった。

「これ、良いな……『本つげ』ってハンコが押されてるけど、どういう意味だろう……この櫛だけ、同じ櫛と比べて色味がちょっと明るく見える……?」

「そちらは『解櫛』で、ございます……」

突然、紗綾の頭より上の方から低い声が聞こえて、彼女の口から店内に広がる程の叫び声が飛び出た。

「うひゃあーー‼」

櫛を握りしめながら声の方を向くと、そこには長身の美麗な男性が佇んでいた。いつ来たのか、いつから居たのかは分からない。音も無く現れた男性は、紗綾が連載している漫画の人気作品に出て来そうな古代中国風の衣装を着ていた。

(わぁ、顔が良い……じゃ、なくて! どうしようっ……漫画ばっかり描いてたから、こんなモデルみたいな男の人と話す耐性とか、私、持ってないんだけど‼)

「へぁ……はぇあ……」

言語化出来ない紗綾に代わって、男性の方から優雅に一礼する。

「いらっしゃいませ、ようこそ……解通易堂へ。私は、この店を……任されております、泉と……申します」

「あ、はや……わや、私はかっ……かじゃっ!? えっと、紗綾です」

(噛み過ぎじゃないか私!? しかも、本名かペンネームかで迷ったー! 下の名前は読み方統一しといて良かったー!)

紗綾は最速で思考を巡らせながら、しどろもどろに言葉を返す。挙動不審な彼女を気にもせず、泉と名乗った男は最初に遮られた言葉を続けた。「紗綾様がお持ちの櫛は、大きさが4寸の……解櫛と、呼ばれる種類で……ございますね」

「と、ときぐし……はえぇ」

「因みに『本つげ』とは……」

泉が更に説明を加えようとしたが、紗綾はぎくしゃくしながら持っている櫛に視線を移して黙り込んでしまった。

泉はその様子を見て、静かに口を閉ざす。再び静かになった空間で、紗綾は混乱していた思考がふっと落ち着く程、櫛の優しい榛色に癒される。

(やっぱり……私『この櫛』が好きだ。上手く言えないけど、一目惚れってこういう感じなのかな?)

紗綾が櫛を見ながら深呼吸して、落ち着きを取り戻した事を確認すると、泉はゆっくりとした所作で商品棚から同じ解櫛を手に取って、簡単な櫛の説明を始めた。

「解櫛は、最も一般的な形の櫛……当店も、開業した時から……お客様に、ご提供している商品……でございます。この大きさは、丁度紗綾様のような……髪が細く、セミロング丈の方に……おすすめで、ございます」

「そうなんですね。開業当初から……」

(開業からずっと売られているってことは、それだけ一定の人気があるってことだよね? 漫画とはまた違うとは思うけど、なんか、お仕事を始める前の秘訣とか、不安を消す対策とかが分かったら良いな)

紗綾は再び泉の方を見るが、目線が合わない様に店の装飾を眺めながら恐る恐る問いかけた。

「あーの、あの……聞いても良いですか?」

「はい……お客様の、お問い合わせに……御答えするのが、私の役目……ですので」

「じゃあ……あの、開業する前の時とか、何か不安があったりしましたか? 例えば、全然見て貰えなかったらどうしようとか、叩かれたらどうしよう、とか……」

言っている内にネガティブが膨らんできたのか、紗綾の声が尻すぼみになっていく。泉は彼女と持っていた解櫛を見比べながら、優しく、懐かしむように目を細めた。

「開店当時のことは、今でも鮮明に……覚えております。事前に、出来る限りの手段を使って……広告に勤しんだものです」

「へぁ、はぁ……そうなんですね」

(分かる~! 連載が決まってから、出版社さんがありとあらゆる手を使って、ナミィちゃんのイラスト載せてくれたもんな~)

紗綾はもじもじと櫛をいじりながら、心では泉の言葉に頷いている。泉は懐から綺麗な装飾の手ぬぐいを取り出すと、櫛が包まれたビニールの上に積もった見えない埃を、丁寧に拭いながら話を続けた。

「当時から、木製の櫛は……人々が生活する中で、必ずしも必需品……とは言えない時代に、なりつつありました。生きる為に、必ず買わなくても良い商品を……専門に扱う不安、とでも……申しましょうか……」

「そう、そうなんです! その感じ、漫画と似ています!」

泉の言葉に、遂に紗綾が彼を真正面から見つめて声をあげた。

(あ、やっちゃった……漫画の事出すつもりなかったのに)

「あ、あの……勿論、漫画は櫛よりも生活必需品じゃない、ですけど……」

再び声が尻すぼみになり、視線を逸らして後ずさる紗綾に、泉は微笑みながら続きを促した。

「紗綾様は、漫画がとても……お好きなのですね」

「あ……実は私、漫画家で……明日発売の少女雑誌に『ねえねえ、ナミィちゃん』って漫画が連載されるんですけど……」

紗綾は、公開許可が出ている広告用のイラスト原稿を鞄から取り出すと、簡単に漫画の説明をしてから、初めて胸の内の不安を打ち明けた。

「私、ナミィちゃんの漫画を見てくれる人が本当に居るのか、受け入れてもらえるのか心配で……もう明日発売なのに、おかしいですよね」

「いえ……とても、よく分かります」

泉は音も無く紗綾に近付くと、ついと細長い指で紗綾の持っている櫛を指して微笑んだ。

「ですので、私は開店前から……先ずは私が、櫛を大切に扱おう。そうすれば、きっとこの櫛たちが……櫛を必要としている、お客様を呼んでくれる。と、信じて……開店日を迎えたのです」

「先ずは、私が……っ!」

ずっと握りしめていた櫛と、広告用の原稿を見比べる。接点のない二つが、紗綾には同じ様に大切な物に見えてきて、不安だった心が少し救われた気さえした。

「それ……素敵な考え方ですね。もしかしたら、泉さんが大切にしてくれたこの櫛が、同じ不安を持っていた私を呼んでくれたのかも?」

「ふふ……紗綾様も、とても素敵な……考え方を、しますね……」

紗綾は原稿を鞄に仕舞うと、スッキリとした表情で櫛を差し出した。

「この櫛、買わせてください。連載漫画の発売日から、泉さんに代わって私がこの櫛を大切にします」

「はい。お買い上げ、誠にありがとう……ございます」

泉から改めて櫛を受け取った紗綾は、鞄の中に櫛を入れて抱きかかえるようにして帰路に着いた。

(先ずは、私がナミィちゃんを大切にしよう。大切にしてるって思い出せるように、ずっとこの櫛を使い続けるんだ!)

翌朝、紗綾は一目惚れした櫛で髪を梳かすと、ドキドキしている胸をおさえながら『ねえねえ、ナミィちゃん』が掲載されている漫画雑誌を買いに家の外へ駆けだした。

◆

――それから30年後の今日。泉は紗綾の櫛に宿った付喪神と会話を楽しみながら、櫛のメンテナンスを行っている。

当時4コマ漫画だった『ねえねえ、ナミィちゃん』は『ゆるキャラブーム』の先駆者として一躍有名になり、今やアニメ化やグッズ展開。ナミィちゃんファンアートや『ねえねえ語録』等が一定層のファンの間で盛り上がっている。コラボグッズも展開されていて、今や海を越えた国の人々にも人気のあるキャラクターになっていた。

泉は、当時は使用していなかった丸眼鏡を指でついとかけ直すと、光の怪異がフワフワと備品棚から持って来た油瓶を受け取った。

『ねえねえ、じゃあ、ナミィちゃんって30ねんもつづいているの? ってことは、あたしも30ねんいっしょ?』

「そうですね……そう言えば、丁度明日が……当時の掲載雑誌の、発売日でしたね……ですので、明日が30周年……と、いうことになります」

『そうなの? じゃあ、あしたがきねんび? あたしのきねんび?』

「はい、今は様々な手段で……情報が手に、入りやすい時代になりましたので……楽しみが増えましたね」

泉は付喪神の櫛を他の櫛と同じ様に椿油で浸すと、付喪神は擽ったそうにキャッキャと笑った。

「貴方様は、そのナミィちゃんの言葉遣いに……そっくりなのですよ」

『そうなの? ねえねえ、それってステキなこと?』

「はい。持ち主の紗綾様が、貴方様の櫛とナミィちゃん……を、同じ様に大切にされた……証拠です」

泉は油に浸した櫛を、コットン製の生地で歯の隙間まで染み込ませる。表だけでなく裏側も丁寧に油を塗り込んでいく様子を伺いながら、付喪神は嬉しそうに自分の番を待ちながら話し続ける。

『ふふふ! あしたが、30ねんきねんび。すごいね! いっぱいのじかん、だいじにしてくれたんだね』

「はい。とても長い間、大切にされて……きましたね。櫛も榛色から飴色に変化して、一層艶やかに……素敵な色に、なりました」

『ねえねえ、サヤって、どんなひと?』

「紗綾様は、少し内向的な女性で……今もナミィちゃんの漫画を……連載し続けて、おりますよ。明日の漫画雑誌には、確か……デビュー30周年記念として、色々催し物があるとか……ないとか」

『サヤ、がんばっているんだね! すごいね!』

泉が付喪神の櫛を手に取ると、櫛は油を塗り込むほどに温かくなっていき、より一層付喪神の声がハッキリと聞こえてくる。

『ねえねえ、ナミィちゃんって、どんなかたちをしているの?』

「形、ですか……確か手紙に……」

泉が目配せで怪異にお願いをすると、灯たちは忙しなく階段の上までフワフワと上って行き、机に置いてあった手紙を取って戻ってきた。

「こちらで、ございます……」

手紙を怪異たちが照らすと、そこには紗綾の手書き文字で言葉が綴られ、最後に涙をモチーフにした『ナミィちゃん』が描かれていた。丁寧に吹き出しで「ねえねえ」とまで描き込まれており、30年前よりも分かりやすいマスコットキャラクターとして表現されている。

『すごい、すごいね! ナミィちゃん、かわいいね! よーし……』

付喪神は嬉しくなった勢いで自分の櫛を輝かせると、その光をぽわりと浮かせて外郭を形成し始めた。泉の目の前で輝いていた光が落ち着くと、そこには子どもが描いた様な『ナミィちゃん』に似た姿の怪異が存在していた。

「ほう……まさか、言葉を介し始めてから……この短時間で付喪神が顕現する、とは……」

泉も思わず手を止めて付喪神を見守っていると、点滅して後ずさる光の怪異とも視線を交わした付喪神が、泉の前で元気に手を挙げた。

『ねえねえ、あたしね、あたしをナミってことにする!』

「それは、それは……素敵なお名前、ですね」

『そうなの! だから、あたしはナミィちゃんといっしょ。サヤはあたしのおかーさん‼』

「ふふ…本当に、多感で可愛らしい……付喪神様、ですね」

自分をナミと名乗った付喪神は、怯える怪異にも積極的に声をかけたり、備品棚に置いてある櫛掃除用のブラシやコットンが何かを泉に質問したり、動けるようになった体でめいっぱい地下の空間を楽しんだ。泉は、珍しく賑やかな作業部屋も満更ではないようで、子どもの様にはしゃぐナミを自由にさせていた。

しかし、次第に自我が画一化されてきたのか、ナミは油が染み込むまで安置された櫛の方に戻ると、泉に向かってソワソワと問いかけた。

『ねえねえ、おかーさんにいつあえる? あした、あえる?』

「ええ。手紙では、明日の朝……ご自身で受け取りに、いらっしゃるそうです……必ずお会い出来ますよ」

『ほんと? じゃあ、きねんびに、おかーさんにあえるね!』

「はい。紗綾様も、きっと……貴方様に会えるのを、楽しみに……していらっしゃる、ことでしょう」

『ふふふ! あたしね、あしたがたのしみ! じゃあね』

ナミは泉と怪異たちに向かって手を振るとようやく紗綾の櫛の中に帰って行った。泉は他の櫛の隣に紗綾の解櫛を並べ、怪異達に合図をすると、地下室の明かりがフッと消えた。

◆

翌朝、一人の婦人が、開店直後の解通易堂に足を運んできた。彼女は手の皺こそ年齢を感じるが、面影は泉と初めて会った時の紗綾そのものだった。

「本日も……当店をご利用いただき、誠に……ありがとうございます」

「こちらこそ、今回もありがとうございました!」

紗綾はナミが宿った解櫛を受け取ると、足早に帰路へ着く。ふと櫛を見つめた彼女は、途中、本屋さんに立ち寄って長年献本されてきた少女雑誌を久し振りに買って帰宅した。

自宅に帰宅した紗綾は、早速櫛で髪を梳いて白髪染めした髪を一束にまとめる。

「あら……?」

(なんか、櫛が温かい気がする……気のせいかしら?)

艶が戻った櫛を裏表くまなく観察する。紗綾の目には映っていないが、そこにはキラキラした表情で彼女を見るナミの姿があった。

『あなたがサヤ? あたしナミ‼ ねえねえ、サヤ。あたし、ずっとここにいるね』

「……ふふ、私にはよく分からないけど、これからもよろしくね」

偶然ナミと会話が出来た紗綾は、気を取り直して櫛をポケットに仕舞う。買ってきた少女雑誌を持って、足早に漫画作業部屋へ入った。

「おかえりなさーい。あれ? さや先生、雑誌買ってきたんですか? とっくに献本受け取っていましたよね?」

作業部屋には、既に何人かのアシスタントが待機している。話しかけてきた一人に向かって、紗綾は雑誌の表紙を見せながら笑った。

「ふふ、今日はナミィちゃんが掲載された記念日だから、つい自分でも買っちゃったの」

「へぇ、そうだったんですね」

紗綾が自分のデスクに座り、液晶画面に向かう。アシスタントは「ああ、それで……」と納得した様子でデスク画面に向かうと、ふと思い立ったように問いかけてきた。

「ナミィちゃん。確かデビューからずっと連載してるんですよね? 長く続けるコツとかあるんですか?」

アシスタントに向かって、紗綾は「そうねぇ」とデジタルペンを持ちながら考えると、何でもない様に素朴な笑顔を向けて見せた。

「特別な事は何も……私はただ、先ずは私がナミィちゃん……自分の作品を大切にしていただけ」

「大切に……? はぁ……」

会話を聞いていたアシスタントたちがそれぞれ反応をしている中、紗綾は気合いを入れて原稿用紙の代わりに液晶画面に向かい始めた。

デスクトップの端には、新作の企画書フォルダが目立つように置かれてあり、そこには『新_ナミィちゃん絵本シリーズ ねがいごとが かなうくし(仮)』と記載されていた。

【完】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?