チェスプロブレムの世界(1-1)門脇芳雄

チェスプロブレムの世界 門脇芳雄

洋の東西で別々に発生し、発達した詰将棋とチェスプロブレム。両者は深淵さと美しさで横綱格のパズルであるが、日本ではチェスプロブレム(の真髄)についてあまり知られていないので、中級向きに「チェスプロブレムと彼らが求めたもの」について書いてみたい。但し、チェスプロブレムの世界はあまりに広く大きい。あくまで筆者の見たチェスプロブレムの世界である。

(1)チェスプロブレムのあらまし

チェスプロブレムはチェスの詰将棋と云うべきものであるが、

①最終手以外は王手でなくてもよい(むしろ途中での王手は悪手に近い)。

②ばか詰と同様、指定された手数で後手玉を詰めねばならぬ(手数を伸ばすだけの無駄合のような手も有効)。

の2点が詰将棋と異なる。又、例外なく「双玉」である。

チェスプロブレムのルールは数百年前に考案されたが、「手数限定」という特殊性のためあまり感興をひかず、急に流行しだしたのは19世紀に入ってからで、手数を限定することにより、実戦で絶対にあり得ない妙手が味わえることが判ったからである。チェスプロブレムは欧米各国で流行し、国ごとにユニークな発達をした。特にロジックを追及するドイツ派と、詰上りの清楚さを強調するボヘミヤ派と、構成美を追求するイギリス派などが、最も特長のある流派である。

チェスでは一方の側の手数だけをカウントするので、詰将棋の3手詰はチェスでは「2手詰」である。19世紀、最もポピュラーなチェスプロブレムは「3手問題」であったが、わずか「2手」で美的構成を表現するイギリス流の構成が興味をひき始め、現代の主流は「2手問題」である。世界チェス連盟(FIDE)で発行している傑作選FIDE Albumに収録された作品の数は、1956年~1976年のtotal5368題に対し、

2手問題 1499題(27.9%、正規問題中 48.3%)

3手問題 936題(17.4%、正規問題中 30.2%)

4手問題 244題(4.5%、正規問題中 7.8%)

5手以上 422題(7.9%、正規問題中 13.6%)

フェアリー 1421題(26.5%)

エンドゲーム 846題(15.8%)

で、圧倒的に「2手問題」が多く、現代の主流であることが判る(フェアリーも頑張ってますぞ)。欧米の殆ど各国にチェスプロブレム専門誌があり、フェアリー専門誌も10ぐらいあるようである。これから述べるのは主として2手問題と3手問題である(フェアリーは別の話になるので、取り上げない)

(2)チェスプロブレムの妙手

詰将棋の魅力は妙手にある。チェスプロブレムにも妙手が出てくる。チェスプロブレムの妙手はどんなものだろうか。奇妙なことに、現代のチェスプロブレムの魅力は「妙手」ではない。

今から50年も前に発行されたB.Hearleyの古典的な“Mate in Two Moves”にさえ「妙手(初手)はチェスプロブレムの真価ではない。チェスプロブレムの真の内容は99%以上、初手に対する応手以後のバリエーションにある。初手は、それ以後のメインコースの食前酒で、あまり初手がまずいと折角の後の味を落としてしまう」と書いてあり、初手の地位はその後益々下落している。つまり、チェスプロブレムは、妙手なんかあまり問題にしなくなっているのである(少なくとも、妙手だけで一局を支えることはできない)。しかし、話は「妙手」から始めよう。

2-1 捨駒(Sacrifice)

チェスプロブレムでも捨駒はよく現れるテーマである。何れも2手問題で、「捨駒」のヒント付きだから解いてみて頂きたい。

(A)William Meredith (Dubuque Chess Journal 1886)

#2 (8+5)

(B)Benjamin Glover Laws (Northern Figaro 1888, 1st Prize)

#2 (8+3)

(C)Murray Marble (La Strategie 1908, 1st Prize)

#2 (7+10)

(A)1.Qh5 zz

1...gxh5/Kxe3/Se5/Sf4/Sb3 2.Sf5/Bc5/Bc5/Qh8/Sc2#

(手待ち。Pxg5はSf5、Kxe3はBc5、Sb3はSc2で詰む)

(B)set:1...Rd4/R-- 2.Re6/Qe4#

1.Rd6(2.Qxd5#)

1...Kxd6/Rxd6/Bxd6/Kd4/Rd4/Rc5 2.Qc7/Sg4/Qg7/Qxd5/Re6/Bh2#

(Kxd6はQc7、Rxd6はSg4、Bxd6はQg7まで)

(C)1.Be4(2.Qxd5#)

1...Rfxe4/Rexf4/Sgxe4/Sfxe4/Qxe4/Kxe4/dxe4

2.Sf5/Rc1/Se6/Rd3/Rc2/Rc4/Qd8#

(Kxe4、Qxe4、Rxe4など7通りの取り方があり、違う手で詰む)

チェスプロブレムのキー(初手)は、その効果が判りにくいのが最高とされる。敵玉に「迫って行く」感じのキーはaggressive key(攻撃的初手)と云って嫌われる。敵方に多くの応手の選択を残しておくのが良いキーで、応手の選択を限定してしまうのは悪いキーとされる。「王手」のキーは「駒取り」のキーに次いで「良くないキー」である。

上記の3例で(A)が最もエレガントなキー。(C)は記録を狙ったもので、幾らか機械的な冷たさを感じさせると思うが、どうであろうか。

2-2 遠駒

詰将棋では遠駒が花形だが、チェスプロブレムでは駒をそっぽにやる手を遠駒と呼びたい。次の各題、いずれもすばらしい遠駒を見せる。

(D)William Meredith (Dubuque Chess Journal 06/1873)

#2 (6+6)

(E)Frank Janet (British Chess Magazine 1918)

#2 (6+5)

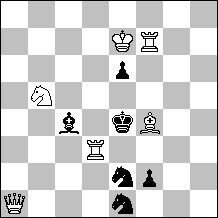

(F)Ado Kraemer (Deutsche Schachzeitung 11/1936)

#3 (6+1)

(D)1.Qh8! (2.Qh7#)

1..Kxd3/Bxd3/Sxd3/Sxf4 2.Qh7/Qa8/Qh1/Qd4#

(Kxd3はQh7、Bxd3はQa8、Sxd3はQh1)

(E)1.Bf8! (2.Qa1#)

1...Bxb2/Kxb2/Sc2 2.Bxh6/Qa3/Qxc2#

(Qa1が狙い。Bxb2ならBxh6。これが狙い)

(F)1.Rb1!

1...Kg7 2.Qb7+ Kh8 3.Qb2#

2... Kf6 3.Rb6#

2...Kh6/Kf8 3.h8=Q#

(1.Rb1 イKg7 2.Qb7+ Kh8 3.Qb2#まで。イKh6はPh8=Qまで)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?