透明駒解答選手権対策講座(5)

5、マドラシ、Kマドラシ

マドラシ、Kマドラシの定義はそれぞれ以下の通りです。

マドラシ:玉以外の駒は、同種の駒から取りをかけられると動けなくなる。

Kマドラシ:マドラシのルールを玉同士にも適用する。

同じ駒であっても、生駒と成駒(飛と龍など)は異種として区別します。また、成香と成桂なども、その動きは同一ですが、やはり異種として区別します。「行き所のない駒」については、普通の詰将棋と同様禁手です。

マドラシとKマドラシの違いは、「玉同士の接触を認めるかどうか」です。通常のマドラシでは、玉が玉に体当たりする手は禁手ですが、Kマドラシでは認められます(勿論、そうなるとどちらの玉も動けなくなります)

尚、このルールは、1979年にA.J.Karwatkarによって創案されたものだそうです。

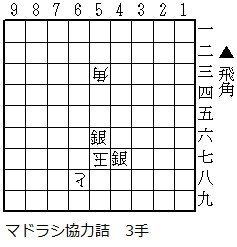

まずは67飛、64飛とマドラシ状態を作っておいて、3手目75角とすれば、これで詰んでいます。66に合駒ができるように見えますが、そうすると飛のマドラシ状態が解消され、67飛が元の利きを取り戻してしまいますね。従って、66合はセルフチェックの反則ということになります。

協力系では珍しい、合利かずの詰め上がりが狙いでした。

次に、透明駒を導入した例を見てみましょう。

これは22銀迄の1手詰です。これが王手であることから、21に攻方の透明龍がいることが証明されますね。つまりこの銀打は、龍どうしのマドラシ状態を解除する1手なのです。

玉方は再びマドラシ状態を復活させて、この龍による王手を回避したいのですが、23龍はピンされていて動けませんからこれで確かに詰んでいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?