チェスプロブレムの世界(2-2)門脇芳雄

(2)構想派

狙いの一貫した構想型の作品で、ドイツ人にこの流派の人が多い。これも古くからある作風で、次の例題のように一つしか狙いのない作品は旧式の作風である。詰棋人の習作は、このタイプの作品が圧倒的に多い。

(C)Henry Augustus Loveday (Chess Player's Chronicle 1845)

#3(8+4)

1.Bc1! b4 2.Rd2 Kf4 3.Rd4#

この作品は歴史的に有名で、この手筋をインドの主題(Indian Theme)と云う。作者は英国人でインドに住んでいた時、或るペンネームで本題を投稿し、当時このテーマの斬新さでセンセーションを起こした。今日では有名な手筋となっている。

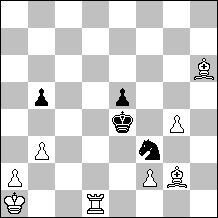

(D)Frank Healey (Problemturnier Bristol 1861, 1st Prize)

#3(12+7)

1.Rh1! Be8 2.Qb1 Bb5 3.Qg1#

この作品の命は初手Rh1。一種の邪魔駒捌きで、ブリストルの主題と呼ばれる。当時ブリストルで開催されたコンクールの優勝作で、前局と同様歴史的に有名な作品である。チェスプロブレムの手筋は、ほとんど創案者の名前やそれにちなんだ地名を付けて〇〇の主題と呼ばれる。

このような単一の構想はほとんど出尽くしていて、今日では3手詰とか4手詰で新構想を出すのはまず無理である(従って旧タイプ)。今日では一流作家は一つの構想をエコー(後出)で二回以上に表現したり、Modelmate(次項)にしたり、表現に工夫を凝らすのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?