チェスプロブレムの世界(1-2)門脇芳雄

2-3 その他(実はこれが本当の妙手)

驚いてはいけない。これまで挙げた妙手は、チェスプロブレムの立場からは程度の低い妙手なのだ。チェスプロブレムの作者は、もっと深みのあるエレガントな手を「妙手」と評価するのである。

B.Hearleyによると、「チェスプロブレムの初手は、不利感から解答者が仲々発見できない手が良い手で、この逆は悪手と言える。この意味から、駒取り、王手、後手玉の退路を押さえる手、後手方駒の働きを悪くする手などは何れも好ましくない手である」とされている。彼によると、キーとして優れた手は次の順序である(番号の大きい方がより好ましい)と云う。

(1)捨駒(これが一番初等的な妙手)

(2)後手玉の逃げ道を増やす手

(3)自分の駒を釘付け(pin)して働かなくしてしまう手

(4)釘付けしていた後手玉を解放(un-pin)して動けるようにする手

(5)自玉に王手がかけられるようにする手

(2)以下は捨駒や遠駒と違って直接妙手と感じないが、読んでみると不利感が大きく、容易に指せない手で、こう云った深みのある手を妙手と評価するのがチェスプロブレムの感覚である。詰棋人の作ったチェスプロブレムはほとんどが「追っていく」感じの捨駒的キーが主題で、上記の考え方からは高く評価されない。

(2)~(5)の作品の例を次に示す。

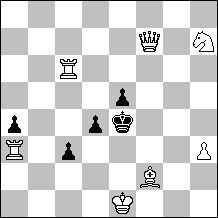

(G)Samuel Loyd (Detroit Free Press 27/08/1876)

#2 (7+5)

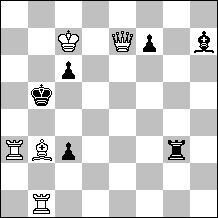

(H)Godfrey F. Heathcote (Norwich Mercury 1907, 1st Prize)

#2 (10+10)

(I)Michael Lipton (Die Schwalbe 1956, 4th Prize)

#2 (9+9)

(J)Gerald Frank Anderson (Il Secolo 1919)

#2 (5+6)

(K)Samuel Loyd (Checkmate 1903, 1st Prize)

#3 (9+13)

(L)Otto B. Wurzburg (American Chess Bulletin 1945, 1st HM)

#3 (4+4)

(G)1.Qb7! zz

1...Kd3/Kd5/Kf-/c2/d3 2.Qb1/Sf6/Rf6/Rf6/Rc4#

(H)1.Ke5! (2.Kd4#)

1...Rxe4+/Se3/Bf2/Bh4/Bxf4+/Qxf6+/Qxg6/Qa7/Rxe6+/Ra8

2.Kxe4/Sxg3/Rf5/Rxh4/Kxf4/Kxf6/Qxg6/Qf5/Kxe6/Bg4#

(I)

Try:1.Se4?(2.Qd4/Rd4#)

1...Qb2/Qg7 2.Sc3/Sf6# but 1...Rxf5!

Key:1.Re4!(2.Qd4#)

1...Qb2/Qb7/b2/Bc3/dxc5/Rxe4 2.Rd4/Re5/Qa2/Qa8/Qe5/dxe4#

(J)1.Kd6 (2.Qb7#)

1...Rd3+/Rg6+/Kb6/Kb4 2.Bd5/Be6/Bc2/Kxc6#

(K)1.Ke2!

1...Sc1+ 2.Ke3 Se2 3.Bd3#

1...f1=Q+ 2.Ke3 Qh3 3.Rf1#

1...f1=B+ 2.Ke3 Sf2 3.Rxf2#

1...f1=S+(R+) 2.Rf2+ Kxe4 3.d3(Bd3)#

(L)1.Kd7!(2.Qa8! Kxh2 3.Qxg2#)

1...Rg7+ 2.Qxg7 Kxh2 3.Qg2#

1...Rg6 2.Bd6+ Bh2/Rh6 3.Qxh2/Qa8#

1...Bxh2 2.Qa8 Kg1/Bg1 3.Qxg2/Qxg2#

蛇足ながら、次に解説を付け加える。

(G)後手玉の退路4ヶ所を押さえていて、包囲陣の主役の感のあるQをb7の閑地へやり、一気に4ヶ所も逃げ道ができる初手にはドキッとする。虱潰しに読まねば、この手の発見は困難か。

(H)Ke5の初手で詰方の主力駒、Qf6,Rf4,Se4の3枚が一気に金縛りの釘付けで動けなくなる不利感。ところが、玉方の応手次第でこれらの駒が釘付けから外れて(un-pinning)次々と王様の詰めに参加する意外な展開が本局のテーマ。

(I)紛れのSe4は、釘付けしていた玉方のQg2をフリーにしてしまい、ハッとさせるが、そのQが動くと更にそれを切り返して詰み。この味こそ正解に違いないと思わせて 「それは間違い」という肩透かし。そして正解のRe4も、玉方Qg2をフリーにしてしまうが、Qが動くと先程の手とは別の手で切り返し。紛れの正解との対比をテーマにした作品で、近代チェスプロブレムの表現の一つ。(発表年代に注意)

(J)安全地帯にいるKが、わざと王手のかかる危険地帯に出ていく意外性。後手からの王手を逆王手で切り返すのがテーマ。

(K)幾ら何でもこの手だけは、と思われるのが初手Ke2。P成で両王手をかけられ絶体絶命の攻方だが、次の一手、後手のあらゆる逆王手に全部切り返しの詰みが仕掛けられている不思議な構成。逆王手をテーマにした作品で、これほどものすごい作品は少ない。

(L)この作品は前の説明とは別格の作品。どう考えたって詰みに関係がある筈のないKd8をKd7(限定)と動かす不思議な初手が本題のイノチ。Kd7は、2手目のQa8を作る意味。初手Ke7またはKc7だと、Bxh2-Qa8の時、Bh2で逆王手をかけられ万事休す。作者のWurzburgはハンガリー系のアメリカ人で、名人Shinkmanの甥。彼はアーチストの中のアーチストと呼ばれる大作家である。

(3)チェスプロブレムの歴史(次回以降の予告編)

19世紀、チェスプロブレムは妙手の面白さから流行し始めた。この時代の作品はほとんど「謎を解くこと」だけが目的で、トリック・妙手・構想が尊ばれた。これらを表現し、尚かつ大衆的娯楽であるために「3手問題」が理想と考えられた。この代表的な作家はアメリカのS.Loyd(1841-1911)である。

やはり前世紀から流行した別の流派として、清涼詰に似た簡潔な詰上りの美しさ(modelmateという)を追及するボヘミヤ派がある。これにも根強いファンがあり、トリック・構想派とは一味違った発展をした。この流派の主流は(現代でも)「3手問題」で、代表的な作家はM.Havel(1881-1958)であり、構想派との中間にW.ShinkmanやO.Wurzburgらがいる。

前世紀、ほとんどの単独の妙手やトリックは開発し尽くされ、新味を失ってきた。当然作家の眼はこの組み合わせや構想発見にも向けられたが、新たに興味を以って開発され始めたのは、エコー(こだま)と呼ばれる繰り返し表現技法である。詰将棋と違って、チェスプロブレムは決して長編を指向しなかった。これは素晴らしい見識である。彼らは手数を3手以上に伸ばさず(むしろ短縮さえして)変化の綾で繰り返しを表現しようとしたのである。或る本手順(本当は、チェスプロブレムには本手順―変化という概念はないのだが)に解図者の感覚をくすぐる面白い筋が現れたとする。この筋が別の変化(本手順と同格で、どれが本手順ということはないが)にも形を変えて現れるのがエコーである。エコーは色々の形に展開発展し、高度の入り組んだ現代の作品は、趣味が高じてグロテスクとも云えるような(詰パラだって一般から見たらグロテスクですぞ)前衛的な境地に到達しているようだ。次号から、彼らの歩んだ道を辿ってみたい。それでは又。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?