透明駒解答選手権対策講座(2)

2、背面

背面は対面と対をなすルールです。

背面:盤上の駒は、すぐ後ろのマスに敵の駒があると、動き (効き) がその駒の動き (効き) に変化する。1段目の桂香歩の不成や2段目への桂不成はいずれも可。

このルールの下では「行き所のない駒」はありません。というのは、たとえ11歩不成としても、将来12に何か敵の駒がくればこの歩は自力で動けるからです。ちなみに、このルールもチェスプロブレムの世界にback-to-back(BTB)という名称で導入されています。

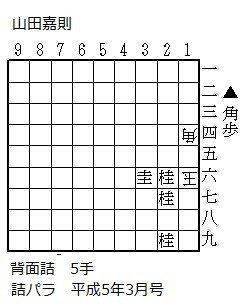

ルールの定義だけ読むと、背面は単なる対面の裏返しのように思えるかもしれませんが、さにあらず。私見では、背面の方がより豊かな世界を秘めているように思えます。例えば以下の作品をご覧下さい。

初手から17歩は打歩詰です(27玉としても、その瞬間26桂が玉の利きになるのでセルフチェックの反則)。ところが、25角、同角と捨てておくと、3手目17歩は合法な着手になります。意味がお分かりですか?

攻方が角を玉方に渡したことにより、玉方は4手目18角!としてこの歩による王手を受けることができるのです。しかし17歩が角の性能に変化しているので、5手目15桂と跳べばこれで詰。このような打歩打開の筋が、対面では実現不可能なことは明らかでしょう。

続いて、透明駒を導入した例もご覧下さい。

たったの1手で詰むのですが、分かりますか?正解は18角です。全く詰んでいるように見えないと思いますが、確かにこれで詰であることを以下でご説明しましょう。

まず、18角と打った瞬間にこの角は飛の利きに、そして19飛は角の利きになります。すると、この手が合法であることから、28に何か先手の透明駒があることになりますね(そうでないと、この手は自玉に王手をかけさせる反則ということになってしまいます)。この透明駒は29飛と性能が入れ替わりますから、仮に28の透明駒が銀だったとすると、18角と指した時点で各駒の性能は以下のようになっています。

この時点で28の透明駒は飛の性能になっていますから、17玉や19飛で18角を取ることはできません。

また、もし29飛が18の角を取れるとすれば、28にある透明駒は銀か角ですね。その場合、確かに29飛で角を取ることはできますが、取った瞬間に28の透明駒は元の性能に戻りますから、これはセルフチェックの反則になってしまいます。

最後に、19飛で28の透明駒を取る手も考えてみましょう。この場合、18角は飛の性能を失ってしまいますから王手を解除できているように見えますが、今度は27歩が飛の性能になるので、やはりセルフチェックです。

以上より、玉方にはこの王手を外す合法手が存在しないので、確かに詰んでいることが示されました。たったの1手詰なのに、結構読みを必要とする作でしたね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?