⑦まとめ 【Hack Your Motivation】

お疲れ様です。

コメダ珈琲を愛してやまないとしぞーです^^

机の広さ、店内の雰囲気、メニュー。

どれをとっても他の追随を許さないクオリティです。

家の近く(と言っても車で15分)にコメダがあってよかった。

さて。

2ヶ月に渡ってお送りしてきた【Hack Your Motivation】も今回で終わりを迎えます。ここまで小難しい話にお付き合いいただいてありがとうございました。

書いている中で「こう表現した方が分かりやすいな」「切り口はこっちの方が良いか」と、元々の予定から方針変更した部分が多々あり、そのせいで若干まとまりのない内容になっているかもしれません。

とはいえ、アウトプットによって情報を整理したいというのがこの発信の目的だったので、かなりいい感じに目的が達成できた印象です。

ここで得たものは今年中(多分)に電子書籍にまとめて公開できればと考えています。ご興味がある方はぜひお楽しみに!

ということで、今回はこれまで書いてきた(とっ散らかった)ロジックのまとめです。

それでは本編にまいりましょう。

音声でも喋りました。

Twitterやってます。

0)ということで、来年から施行されるインボイス制度についてまとめます。特に我々Amazonセラー(他のプラットフォームも)にはこの制度がどう影響してくるのか?個人的には「普通に影響大」だと思っているので、ぜひ最後までお読みください。間違ってるところあったら指摘してちょ。 pic.twitter.com/tUoWi4sBPA

— としぞー (@toshizo_TL) June 10, 2022

ブログもやってます。

1、モチベーションとは何か?

モチベーションとは出力に影響を与えるアルゴリズムである。

または「出力に関わる要素の集合」と表現することもできる。

「モチベーションが高い」とは「期待する出力が排出される可能性が高い」ことを指しているし、逆も然りである。

モチベーションを精神的なものだとか概念的なものだと捉えると、それに対するアプローチが設定しづらい。アプローチをしたとしてもトライエラーにつながりづらい。

だからモチベーションをアルゴリズムと定義してしまって(ある意味人間を機械のように取り扱って)出力に至るまでの因果関係を物理的に考察した方がモチベーションの問題を解決できる可能性が高い。

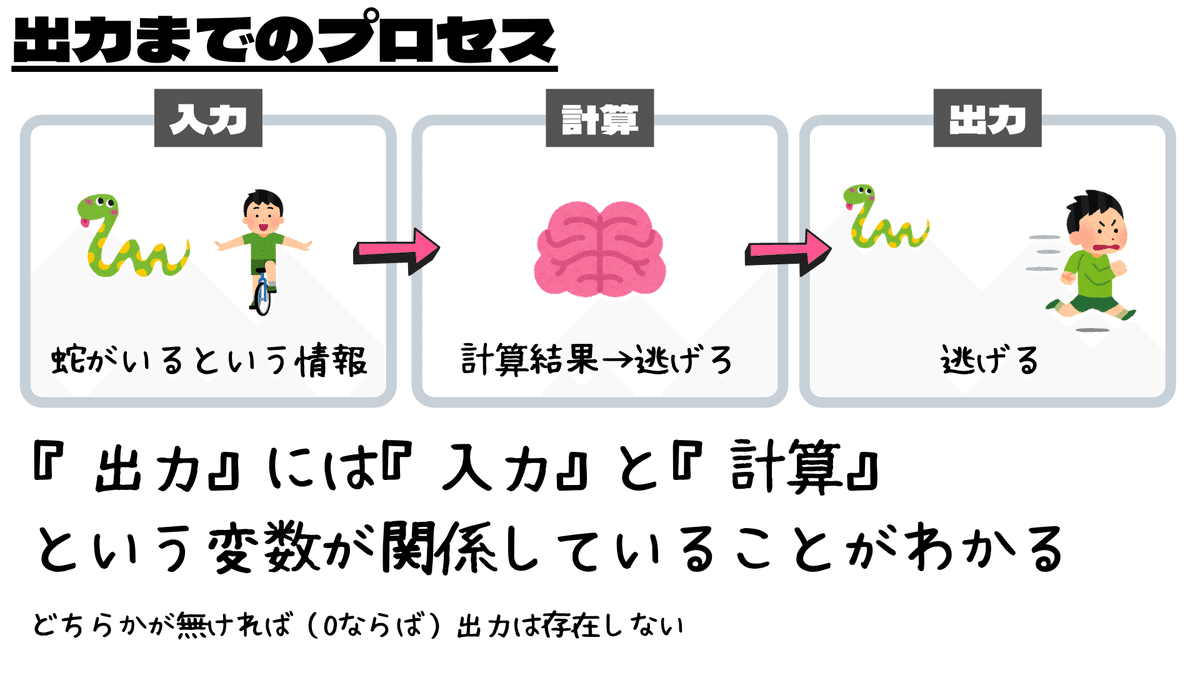

2、モチベーションにおける二つの変数

出力は以下の式にて表すことができる。

入力×計算=出力

『入力』は外部から取り入れる情報だ。

外部から取り入れられた情報は電気信号に変換され脳内に送り込まれる。

脳はそこで何かしらの『計算』をする。

計算した結果何かしらの電気信号が発せられ、それが命令として身体中に刺激を与える。

結果『出力』である行動が生まれる。

モチベーションはアルゴリズムまたは「出力に関わる要素の集合」と定義したのだから、モチベーションを構成する要素は『入力』と『計算』だと考えられる。

入力を変えれば出力が変わるし、計算方式が変われば出力が変わる。

つまり、出力をコントロールしたいならば入力か計算にアプローチする必要があるのだ。この二つ以外にアプローチするべき場所は存在しない。

モチベーションに対するトライエラーのトライにおいては必ず入力か計算に介入することになる。そしてその精度を高めていけば必ずモチベーションは向上する。向上しない意味がわからない。

では、入力と計算は出力にどう関係しているのだろうか?

また、そのどちらに対するアプローチが有効なのだろうか?

それを考えるためには、モチベーションのメカニズムの全体像を把握する必要がある。

3、モチベーションの三要素

モチベーション(出力に関わる要素の集合)には大きく三つの要素がある。

①バイオリズム

→モチベーションの波。個人差があり先天的な性質が強い。良い時もあれば悪い時もある。介入することで波を一定にすることはとても難しい。ある程度の諦めが必要。

②絶対値

→モチベーションの基礎的な高さ。波がどの高さで発生しているか?大きな個人差がある。外から介入可能。絶対値を高めることはモチベーションを向上させることと同義

③外的要因

→外からの刺激(入力)によって出力を変更させる要因。短期的に大きな効果が期待できる。しかし長期的にはあまり意味をなさない。巷のモチベーション対策の多くはこれ。だから本質的な解決に至らない。とは言え重要。外的要因の性質を正しく理解し選択することが求められる。

以上の3つの要素が複雑に絡み合うことで、その人のその瞬間の出力が決定される。あくまでも仮説でしかないがそこまで間違っていないはずだ。

このようなメカニズムを前提にそれぞれの要素に対してアプローチを考えていくことこそ、モチベーションの向上にとって一番大事なことである。

4、バイオリズム

僕たちはモチベーションの波を持っている。

これは感覚的に理解しやすいはずだ。

調子の良い日もあれば悪い日もある。

しかしその波に対しては介入が難しい。

波を平坦にしようとしてもそれが実現されることはほとんどない。

だから、モチベーションのバイオリズムに関しては介入を諦めた方が良い。

後述する絶対値を向上させれば、間接的に波の影響を少なくすることができるからだ。

だからこそ、バイオリズムに対しては「一定の諦め」と「その物自体を認知すること」が重要なアプローチとなる。

そもそもモチベーションには波があることを理解する。

今日の自分は波のどのぐらいの位置にいるかを把握する。

そしてモチベーションが上振れているときには上振れているときなりの行動をし、下振れているときには無理をしないで下振れているときなりの行動をする。

こうしてモチベーションのバイオリズムを認知することで、無駄に悩むことがなくなるし、「モチベーションに波がない」と勘違いしてハードルの高い目標設定をすることもなくなる。個人的には一番幸福度を高める可能性のある方法がこれだと思っている。

バイオリズムを認知するためには内省が必要である。

一番オススメなのは瞑想(マインドフルネス)

一日10分でも良いので瞑想を続けてもらえれば、何かしらのプラスの効果が出ると保証しても良いぐらいである。

次点でオススメなのが記録。

その日の自分の状態を俯瞰して観察し記録する。

これによってモチベーションのメタ認知が可能となるし、モチベーションの高低に関する因果関係も突き止めやすくなる。

モチベーションの厄介なところは対策に個人差があることだ。

だから〇〇をすれば確実にモチベーションに良い。ということが言えない。

その対策は自分で見つけないといけないのだが、その際にバイオリズムをメタ認知していることが必須条件になりうる。

モチベーションに対するアプローチの中で(信じられないだろうが)瞑想や記録は一番重要なものなのである。

5、絶対値

モチベーションの波には高さがある。

『モチベーションがいつも高い人』は『モチベーションが常に高い位置で一定の人』ではなく『モチベーションが高い位置で波打っている人』だ。

『モチベーションが高い位置で波打っている人』を『モチベーションが低い位置で波打っている人』が見ると『モチベーションがいつも高い人』に見えるわけだ。

より良い出力を実現するためには、モチベーションの絶対値が高い人を目指さなければならない。そして、絶対値には介入が可能である。

前述の通り、出力に影響を与える要素は『入力』と『計算』である。

「絶対値が高い」とは

1.『計算』の質が高いから出力が良い

2.『入力』の質が常に高いから出力が良い

のどちらかであると考えられる。

『計算』の質を向上させるためには体質そのものを改善しなければならない。例えば、BMI25の人がBMI20になったら出力の質は変わるだろうか?僕は変わると思っている。

このように体質自体を変えてやることで『計算過程』が変化し、結果出力が向上するというパターンが考えられる。

運動や食生活をはじめとした体質へのアプローチは『計算』の質を向上させる可能性を持っている。

『入力』の質を向上させるとはどういうことだろうか?

これを考えるためには『外的要因』の性質を考察せねばならない。

5、外的要因

外的要因は出力に影響を与える外からの刺激である。

例えば1時間仕事を頑張ったら自分に1万円を上げるというルールを設けたとしよう。これは多くの人が頑張りそうだ。

つまり「1万円もらえる」という外部刺激が「1時間仕事を頑張る」という出力を喚起している状態である。

しかしこのようなアプローチは多くの場合、本質的な解決をもたらさない。

もちろん効果はある。

上記の例の場合、実際に仕事をしたわけだから、その分のリターンは得られるはずだ。

しかし仕事を喚起する『1万円』というコストを払い続けることができるだろうか?もしかしたらいつかそのコストを払いきれなくなるかもしれない。

そうなったときに、それまで安定していた出力は急に不安定になる。

このような外的要因による出力の安定を『絶対値が上がる』と表現して良いだろうか?ダメな気がする。

ただ、外的要因が出力を安定させる可能性はありそうなことがわかった。

では、外的要因にどんな性質を求めれば良いのだろうか?

それは『連続性』と『妥当なコスト』である。

例えば1時間仕事を頑張ったら自分を褒めてあげるというルールを設けたとしよう。これなら無限にコストを払えそうだ。

もちろん「1万円」の時と比べて効果はかなり薄いだろう。

場合によっては1時間も頑張れないかもしれない。

しかしこの試みによっていつもより3分だけ頑張れるようになったとしよう。するとその3分はそれなりに長期的に安定して実現されるはずだ。なぜならそこに払っている報酬が妥当なもので連続性を持つものだからだ。

こうした状態を『モチベーションの絶対値が向上した』と表現して良いだろうか?僕は良いと思う。

つまりこれが

2.『入力』の質が常に高いから出力が良い

の端的な例である。

まとめのまとめ

以上のことを総合し、モチベーションに対するアプローチをまとめると以下のようになる。

・モチベーションを向上・安定させるとは『モチベーションの絶対値を高める』ことと同義である。

・モチベーションの絶対値を高めるためには計算(体質)自体を変化させるか習慣(入力)を変化させるかの二つに一つである。

・計算(体質)も習慣(入力)の変化も外からの入力(外的要因)がスタートとなる。

・外からの入力(外的要因)は連続的かつ妥当なコストで運用されなければならない。それを逸脱したものは全て本質的な解決をもたらさない。

・妥当なコストで運用された入力は、微量ながらモチベーションの絶対値を向上させる。

・すると次に採用する入力においての『妥当なコスト』の値が少しだけ上昇する。

・こうしてとりうる入力の選択肢が多くなり続けるとともに、モチベーションの絶対値は向上していく。

・『入力の変更』を繰り返すことはまさにトライエラーだ。トライエラーには『認知』が必須である。『認知』がないと検証ができないからだ。

・だから『入力の変更』とともに『モチベーションの認知』が必須となる。

・そのために重要なのが瞑想や記録といったメタ認知を実現するアプローチである。

・『入力の変更』と『モチベーションの認知』のサイクルを回すことこそ、モチベーション向上を実現する唯一のトライエラーである。

・さらに、このサイクルを回すことで報酬系がその因果関係を認識する。つまり『モチベーションを高めるアプローチに対するモチベーション』が高くなるのだ。これによって、よりトライエラーが前向きに行われる。

・この正のサイクルを一旦作ると、あとは放っておいてもモチベーションが高くなっていく。

・するとそのうちに「ランニングを毎日するぐらいなら何も考えなくてもできるでしょ」「やらないといけないことは普通やるでしょ。やらないといけないのにできないとか意味不明」みたいな状態になることができるし、それはそんなにむずかしいことではない。

・とはいえモチベーションには波があるから、どんなに絶対値が高くても相対的にモチベーションが低い時はある。

・だからモチベーションが(相対的に)低い時の対処法も重要。これもモチベーションに対する認知によって可能性が開ける。

・モチベーションの絶対値が上がり、モチベーションの認知が進み、モチベーションに対して健康的な付き合い方がなされたときに、幸福度が高止まりするものだと僕は考えている。

以上が【Hack Your Motivation】のまとめである。

基本的にロジックの説明に終始したこともあって、具体的なアプローチに関してはほとんど触れてこなかった。

内容を電子書籍化する際には、おそらくロジックと同じ分量かそれ以上の『アプローチ』に関する内容が収録されるはずである。

ただ前述の通り、モチベーション問題の難しいところは『万人に共通の正解がない』ことである。AをしたらオールOKのような対策があれば最高なのだが、多分ない。(そういう情報は紛い物だと思って良いぐらいだ)

だからぎりぎり『これは万人にとって正しい』と主張できるのは、具体的なアプローチを設定するためのスキームに留まる。

今回の一連の記事においてはそのスキームを理解するための情報をまとめたつもりである。

一連の情報をもとに、あなたなりのモチベーションに対する向き合い方を作っていただけたら、こんなに嬉しいことはない。

なお、スキームを前提にそれぞれのアプローチを模索しながらモチベーションを高めていくようなサービスを鋭意構築中である。

個人的にはとても良い感じのサービスになりそうな気がしていて今から楽しみなのだが、もし興味があればそのうちリリースするそのサービスについてもぜひ検討してみてほしい。

以上、長くなったが【Hack Your Motivation】を終わりたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?