④バイオリズム【Hack Your Motivation】

お疲れ様です。

週に3回はイオンモールにいるとしぞーです^^

「田舎の娯楽」的な感じでよく馬鹿にされるイオンモールですが、まさに田舎の娯楽です。

近場でカフェに行きたいと思ったらイオンモールだし、子供をインスタントに遊ばせたいと思ったらイオンモールだし、はっきりと食べたいものが決まっていないけど外食したいと思ったらイオンモールだし。

田舎人間からしたら神です。

神様、いつもありがとう。

さて。

【Hack Your Motivation】第四弾。

今回はモチベーションの三要素の一つである『バイオリズム』について解説します。

一番見落とされがちなのに、一番大切な要素です。

何かしらのアプローチをして改善する類のものではないものの、これを理解・認知しておくことによって、多くの問題が解決しやすくなります。

ぜひ最後までご覧ください。

では、本編にまいりましょう。

音声でも喋りました。

Twitterやってます。

じゃあ『より深い眠り』を増やすためには何が必要か?

— としぞー (@toshizo_TL) April 18, 2022

今のところ最適解は『疲れ』ってことになってる。前日の疲れと深い眠りにすごく強い正の相関が見られる。

だから疲れることって大事です。

その日最高の状態で目覚めて、ちゃんと疲れて寝る。これはわりと幸福度に関係する法則かと。

ブログもやってます。

バイオリズム

「モチベーションには波がある」

この意見に反論を唱える人はいないはずだ。

誰しもが直感的にそれを理解している。

しかし、自分のこととしてそれを認知し、行動に落とし込んでいる人がどれほどいるだろうか?

まずはじめにモチベーションのバイオリズムについておさらいしよう。

図のように、モチベーションは時間経過とともに変化する。

モチベーションが高いときは期待する出力が現れやすくなっており、逆にモチベーションが低いときは期待する出力が現れにくい。

ここまでは誰しもが直感的に納得できることだろう。

このバイオリズムがない(=モチベーションに波がない)人間は存在しない。

人それぞれにおいて波の激しさに違いはあるだろうが「波が一切存在しない」という人はいないし、想像すらできない。

(モチベーションは出力を司るアルゴリズムだ。波が一切存在しないとは常に全く同じ出力を返す有機体がいることを示している。そんなものを想像できるだろうか?)

そして、その波はそれぞれの人ごとに固有の波形を持っており、私見ではその波形は指紋や声紋などと同じ性質なのではないかと考えている。

つまり、別人同士で同じ波形を見つけるのは難しいし、その波形は『先天的な遺伝的要素』によってある程度制限されている。

これはすなわち「後天的な介入によって波形を変更することはできない」ことを表している。どんなに努力をしても(外科手術以外では)指紋を変えることができないのと同じだ。

【Hack Your Motivation】には経験則による意見が多量に含まれる。

モチベーションという存在が科学によって完全に解明されていない以上、有効なアプローチは経験則から導かれても妥当であるという姿勢からそのような構成にしているのだが、上記の「モチベーションには固有の形があり、後天的に介入ができない」という主張は、そんな経験則から導出された仮説の中でもかなり危うい(信憑性の低い)主張だと自分でも思う。

だから、この主張が確実に正しいとは思っていない。

しかし、仮にこの主張を受け入れてモチベーションを考えると、多くのことがすっきりと説明できて、多くの問題にアプローチしやすくなるのも事実だ。

だから【Hack Your Motivation】を読み進める間だけでも

・モチベーションの重要な要素としてのバイオリズム

・その波形は先天的に決まっている

・後天的に介入することが不可能である

という前提に立ってモチベーションの波を考えてほしい。

*少しややこしい補足になるが、ここで言う『モチベーションのバイオリズム』はあくまでも『その人が本来的に持っている固有のバイオリズム』のことである。後の記事で解説する外的要因などによって見かけ状の波が本来のバイオリズムとは違う波形を見せることも往々にしてある(つまりは悪い刺激によって本来の波よりも悪い波が現れている状態)ただし、この場合においても結局バイオリズムに対するアプローチは変わらないので、この些細な違いは今のところ無視しておいて良い。

バイオリズムを認知する

バイオリズムに介入できないのであれば、そこに対してアプローチすることは無意味なのか?

答えはNOだ。

何かのアプローチによってバイオリズム自体を変化させることは(多分)できないが、正しいアプローチをすることによって『モチベーション全体』を向上させることは可能なのだ。

そしてバイオリズムに対する正しいアプローチとは『認知』である。

自分のモチベーションには波があると認知すること

そして、その波がどのような波形を作っているかを認知すること。

認知心理学の用語に『メタ認知』というものがある。

『メタ』には『高次の』という意味があるので『メタ認知』とは『高次の認知』と解釈することができる。

例えば、何かの出来事に対して憤慨したとする。

その出来事はなぜ起こったのか?その出来事を受けて憤慨するのはなぜなのか?これらについて認知するのは普通の認知だ。

一方「憤慨している自分」を俯瞰的な視点で観察し「憤慨するとはどういうことか?」「憤慨している自分は何をしているのか?」と考えることが『メタ認知』である。

同様のベクトルでバイオリズムを認知しよう。

やる気がみなぎっているときには「自分は今良いモチベーションの状態にある」と認知するべきだし

どうしても行動ができないときは「自分は今悪いモチベーションの状態にある」と認知すべきだ。

そしてその根底には『モチベーションにはバイオリズムがある』という理解が必要だ。

つまり、

・モチベーションにはバイオリズムがあるという理解

・今自分が波形のどこにいるのかというメタ認知

の二つが重要なのである。

それがなぜ重要なのかは後述するが、これだけは覚えておいてほしい。

モチベーションをメタ認知することは、他のどんなアプローチよりもずっと重要なことである。

むしろ、根底にこの姿勢がなければ、他にどんなアプローチを試してもそれが最効率の結果を生み出してくれることはない。

具体的なアプローチ

では、モチベーションのバイオリズムを認知するためにはどのようなアプローチが必要なのだろうか?

答えは単純である。

・認知しようと努力すること

・認知したことを記録すること

この二つ以外にはありえない。

認知したことを記録すること

まず、簡単な方の「認知したことを記録すること」について。

人の記憶力は非常に脆い。

「これは忘れない」と思ってるものの9割は忘れてしまうと考えても考えすぎではないだろう。そして、それを忘れたことすら忘れてしまう。

だから、大事なことは記録しておくことが重要だ。

日常の用事をメモ帳に記録しておくように。

過去の思い出を写真として記録しておくように。

何かしらの媒体に何かしらの方法で記録をしておくことで、記録された事柄を後から見返すことが可能になり、それを忘却してしまうリスクを避けられる。

また、記録すること自体が記憶の定着に影響を与える。

みなさんもこんな経験はないだろうか?

・用事をメモに残さないとその用事を忘れることが多い。

・用事をメモに書き残すと用事を忘れなくなるが、かと言ってメモを見たから用事を思い出したわけではない。

・では条件的にメモは必要なさそうなのでメモを取るのをやめる。

・用事を忘れることが多くなる。

英単語を覚えるためにその単語を紙に書き出すように、何かの事柄を外に排出すると、それ自体が記憶の定着に一役買ってくれるのだ。

モチベーションのメタ認知に関しても全く同様のことが当てはまる。

モチベーションの状態を何かに記録することによって、まず第一にモチベーションとそれに関わる因果関係を後から振り返ることができるようになる。

食事とモチベーションは関係しているのか?

睡眠とモチベーションは関係しているのか?

天気とモチベーションは関係しているのか?

そして

自分のバイオリズムはどのようなサイクルで波打っているのか?

モチベーションを記録することで、これらのような因果関係を突き止めることができるかもしれない。前述の通り、これらの因果関係を一般的な法則に当てはめることはできない。その人にとってそれぞれの因果関係があり(ある程度の一般性はあるものの)本当にモチベーションを安定させたかったら『自分にとっての』因果関係を見つけないといけないのだ。

だから、モチベーションの状態を認知して、それを記録することはとても重要なのである。

と言っても、大きな手間になるほどの記録をイメージする必要はない。

・その日のモチベーションを(感覚的に)数値化したもの

・前日の食事

・前日の睡眠

・前日の運動

・当日の天気や気温

・前日にした特別なこと

最低限、このような情報を日記やメモに記録しておけば十分だ。

これらの情報を後から見返すことによって、何かしらの法則性が見つかり、自分のモチベーションに対する明確なアプローチが見つかるかもしれない。

これがモチベーションを記録することによる一つ目のメリットである。

しかし、実はこの一つ目のメリットはおまけでしかない。

確かに記録したものを見返すことで、さまざまな因果関係を見つけ出し、それがアプローチにつながることもあるだろう。

ただ極端な話、記録さえしていれば見返す必要すらないとも言えるのだ。

そこに関わるのが二つ目のメリットである『認知による報酬系の強化』だ。

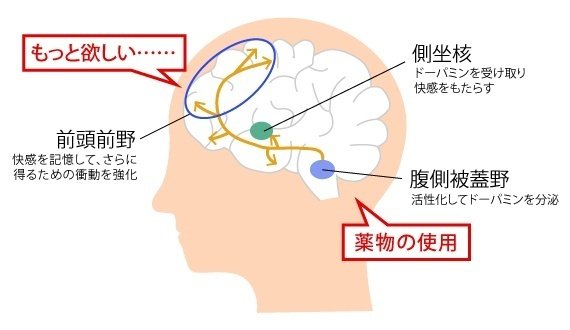

人間のアルゴリズムを説明する際によく『報酬系』という言葉が持ち出される。

報酬系とは人間の欲望を司る神経の集まりのことだ。

例えば僕たちは多くの場合、カロリーを見ると興奮する。

目の前にほっかほかのご飯があることを想像してほしい。

その横に好きなおかずも想像してみよう。

今この瞬間にも(それが想像であるにも関わらず)「カロリーを摂取したい」という欲望が湧き出てきているのではないだろうか?

もしかしたらこの文章がきっかけで、この後すぐカロリーを摂取する行動に出る人もいるかもしれない。

その行動を誘発させているのが報酬系である。

報酬系は人間にとって快楽になりうるものを記憶し、その記憶を使って人間に快楽を追求させる。長い進化の過程で、報酬系の力が強い個体と弱い個体がいたことが予想されるが、そのどちらも適者生存の戦いには勝てなかった。現在を生きる僕らの報酬系の程度が人間の生存には最善だったということだ。

報酬系を理解する上で重要なキーワードが『記憶』と『認知』である。

報酬系は過去の記憶を参照して「気持ちの良いことが起こりそうなもの」に対してドーパミンを放出する。

例えば勉強が好きな人がいるとしよう。

この人は勉強を苦痛だと思っているだろうか?きっとそうではない。

その人の報酬系の記憶にとっては『勉強=快楽』という因果が必ず存在していて、勉強という行為を目の前にすると必然的にドーパミンが放出される。

だから勉強が好きな人は『自然に』勉強をする。

勉強が嫌いな人はどうだろう?

その人は勉強を苦痛だと思っているかもしれない。

少なくともその人の報酬系には『勉強=快楽』という因果が存在しない(もしくは非常に弱い)

だから勉強という行為を目の前にしてもドーパミンは放出されない。

当然、勉強が嫌いな人は『自然に』勉強しない。

(ちなみに『勉強=苦痛』という記憶が強くなると、ドーパミンではなくてコルチゾールというホルモンが分泌されやすくなり、その対象から『逃げる』傾向が現れたりもする)

話を戻そう。

モチベーションを安定させるための行動が何かしらあるとして、その行動を『自然に』こなすためには何が必要だろうか?

先ほどの話で考えると何も難しいことはないだろう。

報酬系にそのような回路を作れば良いのだ。

具体的には報酬系に『モチベーションを安定させるための行動』に対してドーパミンを放出させれば良い。

そのためには何が必要か?これも簡単だろう。

報酬系に『モチベーションを安定させるための行動』は快楽につながると記憶させれば良い。

もっと言えば『モチベーションの安定』は気持ちが良いと記憶させれば良い。

では、どうしたらそれが実現できるだろうか?

これも難しくないはずだ。

モチベーションが高い状態と低い状態をメタ認知してそれを記録する。

そしてその記録によって、モチベーションが高い状態の方が自分にとってプラスが多いという理解を強めることがその最適解だ。

つまり、モチベーションを記録することはその状態を認知する助けになり、その状態を認知することは状態における評価(快/不快)を記憶することであり、そのような評価の記憶は該当する快楽に対する行動力を高める結果につながるのだ。

もっと平易な言葉で表現すれば『モチベーションを記録すると、モチベーションが気持ちよさにつながっていることが理解できて、そうするとモチベーションをもっと良くしたいという欲望が強まるから、モチベーション全体にとって良い』と言えるだろう。

これがモチベーションを記録することの最大のメリットである。

これが前提にあることで次回以降に解説する『絶対値』や『外的要因』へのアプローチを積極的に行えるようになる。

認知しようと努力すること

もう一つの具体的なアプローチは『瞑想』だ。

『瞑想』については個人的にこれまで何度も何度も啓蒙を続けてきたつもりだ。しかしその結果、瞑想を習慣にしたという話を驚くほど聞かない。

瞑想にもいろいろな種類があるが、シンプルな瞑想ならば特に難しいということはない。言ってしまえば「目を瞑って座る」だけなのだ。

にも関わらずそれを実践する人は極端に少ない。

一方で、例えば「サピエンス全史」のユヴァル・ノア・ハラリ氏や、故スティーブ・ジョブズ氏など、その道のトップを走る人物が瞑想に傾倒しているケースはいくつも挙げられる。

このように瞑想には「やらない人には全く価値が理解できず」「習慣化している人は途轍もない価値を感じている」という不思議なギャップがある。

【Hack Your Motivation】では、このギャップを埋めたいと思っている。

瞑想にはメタ認知を強化する働きがある。

少し詭弁にはなるが、これから話すことをイメージしてほしい。

あなたが今ゲームをやっているとする。

そのゲームは非常にクオリティが高く、強い没入感をあなたに感じさせている。ゲームの中で敵と戦えば現実世界と似たような興奮を覚えるし、ゲームの中でキャラが死ねば現実世界と同じような悲しみを感じ、涙を流す。

そんな状態で大きな失敗をしたとしよう(もちろんゲームの中で)

あなたはその失敗を悔やみ、苛立ち、形容できない苦しい気持ちになる。切り替えようにも上手くいかず苦しい思いをしたままゲームを継続しなければならない。

このとき、すぐにその気持ちを解消するために、どんな方法が考えられるだろうか?

おそらく多くの人は「ゲームをやめて気分転換をすること」と答えるだろう。

ゲームから一旦離れることによって、今まで感じていた没入感が一時的なものだったと気づくことができる。それによって、ゲームの中で受けたダメージを正しく評価し直すことができる。

つまりこれがゲームをしている自分をメタ認知した状態である。(繰り返すが、これは詭弁だ)

では、ゲームを人生に置き換えて同じことを考えてみよう。

人生には強い没入感がある。これを否定する人はいないだろう。そして人生ではさまざまなイベントが発生する。その時々において怒ることもあれば、悲しむこともあるだろう。

このとき、人生を一旦やめて気分転換をすることはできない。

メタ認知とは自分の今の視点よりももう一次元高い視点を用いることで、相対的に低い次元になったその視点を冷静に観察することである。

ゲームをしている視点の一次元高い視点は「ゲームをすること」が含まれている人生における視点だ。

一方、人生を生きている視点の一次元高い視点を僕たちは想像することができない。それはもはや神の視点になってしまう。

そこで、その代用策として没入していた人生から擬似的に視点を切り離す行為を利用することで、人生における視点をメタ認知しようとする。

その行為が瞑想なのである。

いや、それが必ず瞑想でなければならない理由はどこにもない。

簡単に言ってしまえば「日常の忙しさによって狭くなった視野を広げ、自分について反省・観察する時間を作る」のが瞑想における一つの目的であり、その目的自体は他の方法でも実現できる。(例えば知らない地に旅行に行ってのんびりするなど)

しかし、生産性至上主義が広まった現代で、そのような時間を意図的に作れている人はどのぐらいいるだろうか?僕はほとんどいないのではないかと見ている。

僕はよく「1日の中で自分や人生について考えている時間はありますか?」と質問することがある。この問いに自信を持ってYESと答えられる人がどの程度いるだろうか?

そうして「やったほうが良いっぽいこと」に忙殺された毎日を送っていると、自分をメタ認知する機会がほとんどなくなる。

すると、自分のモチベーションが今どうなっていて、それによってどんな行動が生まれて、それが自分にどう影響しているか?ということを把握しないまま、何となくで毎日を過ごすことになる。そしてそんな毎日に対してなんとなくの不満を感じるわけだ。

そのような何となくの不満に何となく対応しようとしてみても、うまくいかないのは当たり前ではないだろうか?

身体の調子が悪ければ病院に行く。

病院で不調を訴えたところ

「何となく体調が悪そうですね」

「だから多分病気でしょう」

と先生から告げられても、何の解決にもならない。

体調が悪い原因を観察・認知し、原因に対して適切な処置を提案する。

これが医者の仕事の一つである。

だいぶ遠回りをしたので話を戻そう。

モチベーションを向上させるためには、モチベーションのことを知らなければならない。

モチベーションのメカニズムは座学で把握できるかもしれないが『自分のモチベーション』は自分で観察するしかない。

モチベーションを観察するためには、それ専用の時間を作らなくてはならない。

観察・認知のプロセスを考えたときに、最良の方法は瞑想である。

これがモチベーションのバイオリズムを認知するために瞑想を勧めたいロジックだ。

もちろん、瞑想には他にもさまざまなメリットがある。

ここでその全てを詳細に挙げても良いのだが、文字数が多くなってきたので、それは【Hack Your Motivation】を書籍化するときに譲ろうと思う。

一つだけ強く意識しておいてほしいのは、

わざわざ瞑想をするぐらいでないと、自分のモチベーションを認知することはできない

ということである。

ちなみに瞑想が習慣化すると、瞑想をしているとき以外にも意図的に主観と客観を切り離して自分を俯瞰視できるようになる。

この能力は人生をより良いものにするために必須のものだと思っていて、だからこそ10年近く壊れたおもちゃのように瞑想を勧め続けているわけだ。

まとめ

長くなったので簡単にまとめる。

モチベーションにはその人固有のバイオリズムがある。

そしてそのバイオリズムによって調子の良い時と悪い時が交互に現れる。

固有のバイオリズムには意図的に介入することが難しい。

しかし、それを観察・認知することには大きな意味がある。

毎日記録を付けることでバイオリズムに対する理解が深まる。

その理解は報酬系の強化につながりモチベーションに対して能動的に行動できる自分を構築する一助になる。

瞑想をすることでモチベーションの認知がより強固になる。

認知が進めば解決策や行動の精度が向上し、結果的に幸福度を押し上げる。

モチベーションのバイオリズムを観察・認知することによって、さまざまな恩恵を手に入れることができる。

ここで紹介したもの以外にも、覚えておくと良いバイオリズムを前提としたライフハックがたくさんあるのだが、それは後の記事で触れる予定だ。

日記を付けたり、瞑想をしたり。

ほとんどの人は、このような習慣を一度は試みたことがあるだろう。

しかし、それが本当に習慣化されることはあまりない。

今回紹介したロジックがその類の習慣化を助けるものになれば、とても幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?