#56 本研究で援用する環境効率評価指標について

岩手県では、毎年度の産業廃棄物実態調査を行っているため、産業連関表が作成されているH17(2005)年、H23(2011)年、H27(2015)年という、3時点での物質フローの推計が行なえます。

3時点での物質フローを比較するために、何か指標を設ける必要がありますが、今回はその指標について考察していきます。

具体的には、以下の研究論文(以下、「宮川ら(2005)」と表記)を引き合いに、本研究で適用する指標について考察していきます。

宮川 征樹, 加用 千裕, 曽和 朋弘, 西村 彰人, 天野 耕二:全国都道府県の製造業における物質フローに基づいた包括的な環境効率評価, 第33回環境システム研究論文発表会講演集, p.209-214, 2005

国の循環型社会形成推進基本計画では、物質フロー分析の考え方に基づいて、循環型社会への進捗度合いを確認するための3つの指標と数値目標が設定されています。

3つの指標とは、

・①入り口:資源生産性

・②循環:循環利用率(入口側と出口側に大別できる)

・③出口:最終処分量

となります。

1. 環境効率評価指標

宮川ら(2005)では、上記を踏まえて、「産業」および「都道府県」という系を評価システムの中心に据えるため、評価指標を新しく設定し直しています。

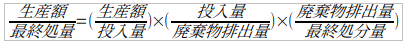

すなわち、①インプット(入り口)は資源生産効率(生産額/総物質流入量)、②スループット(循環)は資源有効利用効率(総物質流入量/産業廃棄物排出量)、③アウトプット(出口)は最終処分効率(産業廃棄物排出量/最終処分量)という環境効率評価指標を下記のように恒等式的に定式化し評価する。以後、産業廃棄物を廃棄物と略す。

3つの断面における評価を組み合わせながら、上式のように定式化すると、社会経済システムの持続性を総合的に評価する総合的循環効率(生産額/最終処分量)が定義できる。またこの恒等式によって、循環型社会の構築は、3つの断面における各指標値の改善を組み合わせることによって達成されることがわかる。

a)総合的循環効率「生産額/最終処分量」

この指標は、「経済成長を維持しながら、最終処分量を削減する」という、循環型社会を実現するための1つのアプローチを示している。生産額のデータは、「平成12年工業統計表 産業編」の「都道府県別・産業中分類別統計表(全事業所の統計表)付加価値額」を用いている。

本研究における生産額のデータは、各都道府県の産業連関表の「粗付加価値部門計」の値を用いることにします。

また、3時点で比較を行うために、基準年である2015年を100とした、GDPデフレーターで、生産額のデータを補正していくことにします。

b)資源生産効率「生産額/総物質流入量」

これは、循環型社会推進基本計画で定められた①入り口における指標(資源生産性)とほぼ同じ主旨を示しているが、分母の定義が若干異なっている。廃棄物量の観点から社会経済システムの持続性を語る上で、天然資源のみならず当該産業に流入してくる全ての資源・製品を対象とする必要があるため、本研究におけるこの指標では分母として総物質流入量を用いている。

本研究では、総物質流入量ではなく、各産業への投入量を分母として用いることにします。

c)資源有効利用効率「総物質流入量/廃棄物排出量」

これは、流入してきた資源を無駄なく利用するという意味での循環を評価している。したがって、いわゆるリサイクルという意味の循環ではなく、むしろマテリアルロスの抑制という主旨に近い。

d)最終処分効率「廃棄物排出量/最終処分量」

排出された廃棄物は、最終的に減量化、再生利用、最終処分のいずれかの道をたどる。したがってこの指標は、最終処分の回避努力をいう意味に加えて、中間処理後の再生利用の程度も間接的に評価している。よって、この指標でリサイクルの概念の循環も評価できる。

2. 本研究で援用する環境効率評価指標

宮川ら(2005)の恒等式を新しく設定し直すと、以下のようになります。

また、3つの断面における環境効率評価指標も、以下のように新しく設定し直します。

a)総合的循環効率「生産額/最終処分量」

b)資源生産効率「生産額/投入量」

c)資源有効利用効率「投入量/廃棄物排出量」

d)最終処分効率「廃棄物排出量/最終処分量」

3. 物質フローの推計及び使用するデータ

2.で設定した指標に基づいた評価を行うために、投入量、廃棄物排出量、最終処分量のデータを以下のように推計していきます。

(1)投入量の推計

投入量の推計は、本研究で用いている手法、すなわち、各産業の重量単価を設定し、産業連関表の金額フローを物質フローに変換する手法で行ってきました。

物質フローを算出する式は以下のようになります。赤枠で囲んだ部分が投入量となります。

これまでに投入量ならびに物質フローを推計した都道府県は以下のようになります。

・和歌山県(2015年度)

・大阪府(2014年度)

・岩手県(2005年度)

(2)廃棄物排出量の推計

都道府県ごとに集計された「産業廃棄物実態調査」の業種別・処理処分別の表から推計を行います。

上記の表の、産業廃棄物排出量を産業廃棄物発生量で除して排出割合を求めます。そして、(1)で推計された産業廃棄物発生量に排出割合を掛けることで、廃棄物排出量を推計します。

以下に、廃棄物排出量の推計式を示します。

(3)最終処分量の推計

都道府県ごとに集計された「産業廃棄物実態調査」の業種別・処理処分別の表から推計を行います。

上記の表の最終処分量を産業廃棄物発生量で除して最終処分割合を求めます。そして、(1)で推計された産業廃棄物発生量に最終処分割合を掛けることで、最終処分量を推計します。

以下に、最終処分量の推計式を示します。

サポート、本当にありがとうございます。サポートしていただいた金額は、知的サイドハッスルとして取り組んでいる、個人研究の費用に充てさせていただきますね♪