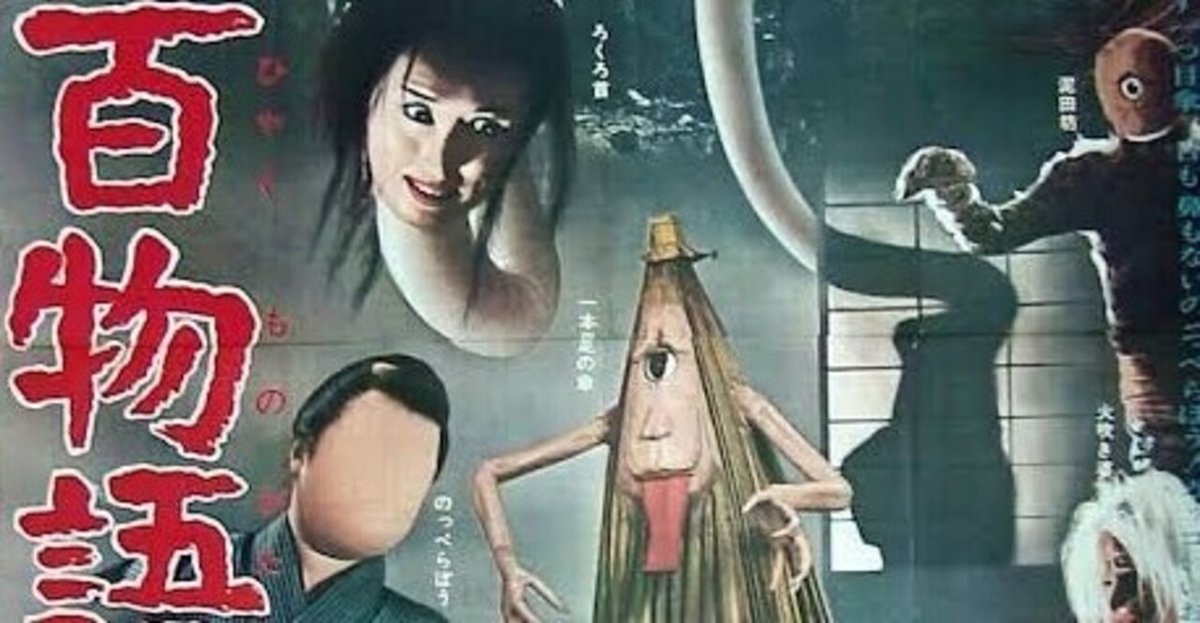

『妖怪百物語』(1968年3月20日・安田公義、特撮監督・黒田義之)デジタル4K修復版 妖怪・特撮映画祭で上映

角川シネマ有楽町「妖怪・特撮映画祭」で、待望のデジタル4K修復版『妖怪百物語』(1968年3月20日・安田公義、特撮監督・黒田義之)を観る。

幼き日、銀座大映で『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』(大映東京・湯浅憲明)と二本立てで観た想い出の作品。この年、1月3日に始まった水木しげる先生のアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」で夢中になっていた妖怪たちが出てくる映画ということで、観る前から大興奮。映画館に貼ってあったロビーカードの妖怪たちは、恐ろしく、だけど魅力的だった。

大首、ろくろ首、からかさ小僧、そして水木漫画から抜け出したような妖怪たちの百鬼夜行!駄菓子屋の五円引きプロマイドや、ロビーカードの毒々しい、人工着色の色彩は、5歳児にとってワンダーランド。近所の子供たちと「妖怪ごっこ」をするとき、ぼくはいつも「油すまし」の役を買って出ていた。

さて、「大魔神」三部作、「妖怪」三部作のデジタル4K修復版は、息を呑むほど美しく、フィルムが捉えた撮影当時の「光と影」を最大限に再現。闇の奥にうごめく魑魅魍魎のディテールがスクリーンに映し出される。

大映マークが明け、伍平(浜村純)が語る旅先での恐怖体験。妖怪・土ころびに出逢ったときの話を、店子たちにしている。いきなり、怪獣のような「土ころび」の登場である。長屋で語られる「百物語」。江戸の庶民がこうして怪談話をしていたという風俗描写から始まる。

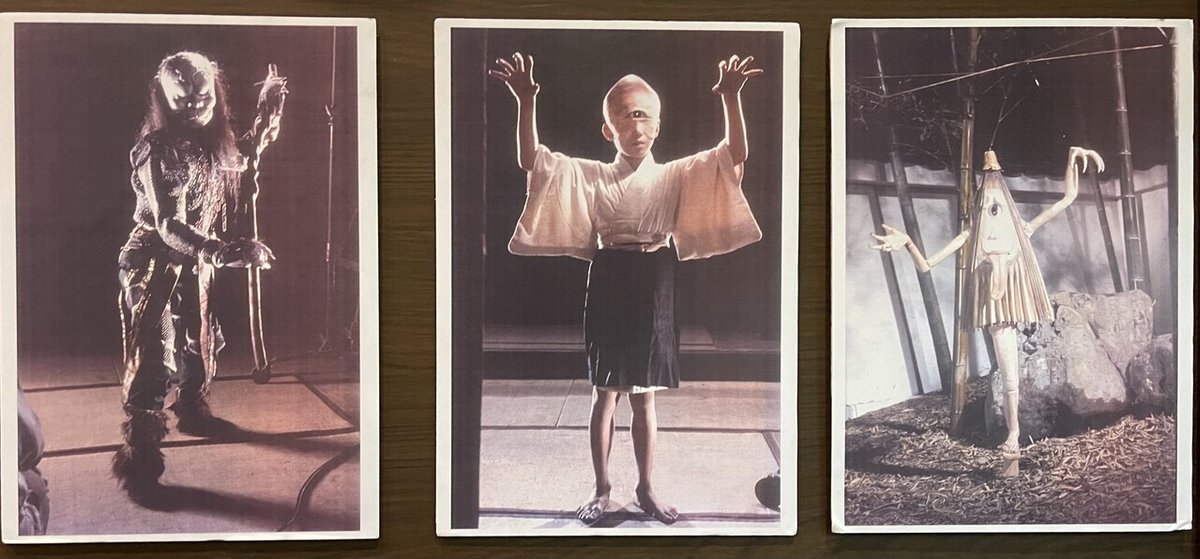

本編に登場する妖怪たちを造型したのは、『大怪獣ガメラ』(1965年)を手がけた八木正夫さん。昭和41(1966)年にエキスプロダクションを設立、『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』(1966年・田中重雄)や「大魔神」三部作の特殊造型、美術を担当してきた。『妖怪百物語』と同時に『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』の造型も手がけている。

登場する妖怪たちは次の通り。土ころび、ろくろ首、からかさ小僧、のっぺらぼう、大首、河童、うしおに、ひょうすべ、一つ目小僧、油すまし、ぬっぺっぽう、ぬらりひょん、火吹き婆、青坊主、からす天狗、泥田坊、うまおに、般若、とんずら、陰摩羅鬼、毛女郎、一角大王、白粉婆、おとろし、狂骨、姥ヶ火などなど・・・。

鳥山石燕の「画図百鬼夜行」をベースに、水木しげるが描いていた妖怪画をもとに、八木正夫さんたちがデザイン、妖怪たちを造型。大映京都でこれまで作られてきた「赤胴鈴之助」シリーズの怪人や『釈迦』(1961年・三隅研次)の魑魅魍魎など、大橋史典が手がけた造型も流用されている。

悪辣な商人・但馬屋利右衛門(神田隆)は、寺社奉行・堀田備前守(五味龍太郎)に賂を渡して、小さな祠を祀ってある軒割長屋を取り壊して、岡場所を作ろうと悪巧み。堅実な職人・伍平(浜村純)を殺し、誠実な大家・甚兵衛(花布辰男)が亡妻の薬代として借りた三十両を縦に、立退きを命じる。

江戸風情あふれる長屋を舞台に、悪辣な豪商が、手代・重助(吉田義夫)を使っての狼藉三昧。長屋に住む、腕っ節の強い浪人(藤巻潤)が、立ち上がって・・・という、時代劇の定石通りの展開に、妖怪をうまく絡めて、子供にも飽きさせない展開となる。

「大魔神」のターゲットとなった神田隆さんの豪商と、五味龍太郎さんの寺社奉行が手を組めばロクなことは起こらない。但馬屋が堀田備前守に賄賂を渡すために、模様した座興が「百物語の会」。江戸の噺家・初代林家正蔵(八代目林家正蔵)を座敷に招いての「百物語」のシーンが、本作のハイライト。

のちに林家彦六となる、林家正蔵師匠のゆったりとした語りで展開される「おいてけ堀」のシークエンスは、幼児のぼくとっては強烈な「怪談」体験だった。本所の「おいてけ堀」は殺生禁止。しかし浪人(伊達三郎)と弟分(山本一郎)は、老僧(荒木忍)の制止を鼻で笑って、堀の主ともいうべき鯉を釣り上げる。

するとあたりは土砂降り。慌てて家に戻った浪人たちは、女房(毛利郁子)に鯉の洗いを作らせるが、女房の手に着いた鯉の血は洗っても洗っても落ちない。やがて女房の首がにゅっと伸びて、座敷にいる夫の首を締めて・・・

見せ物小屋の「ろくろ首」の手法で、毛利郁子さんの首が伸びる様は、子供心に、本当に怖かった。怖いけどもっと見たい。劇場のロビーカードと同じ構図の五円引きのプロマイドで、この絵柄を飽きずに眺めては、映画館での恐怖体験を反芻していた。

毛利郁子さんは『透明人間と蠅男』(1958年・大映東京・村山三男)でデビュー。蠅男(中条静夫)が、そのナイスバディによじ登る特撮シーンが強烈だった。その後も『白蛇小町』(1958年・弘津三男)や『青蛇風呂』(1959年・弘津三男)などの「蛇」ものに出演。その流れでの「ろくろ首」役で『妖怪大戦争』(1968年・黒田義之)でも「ろくろ首」を演じていた。

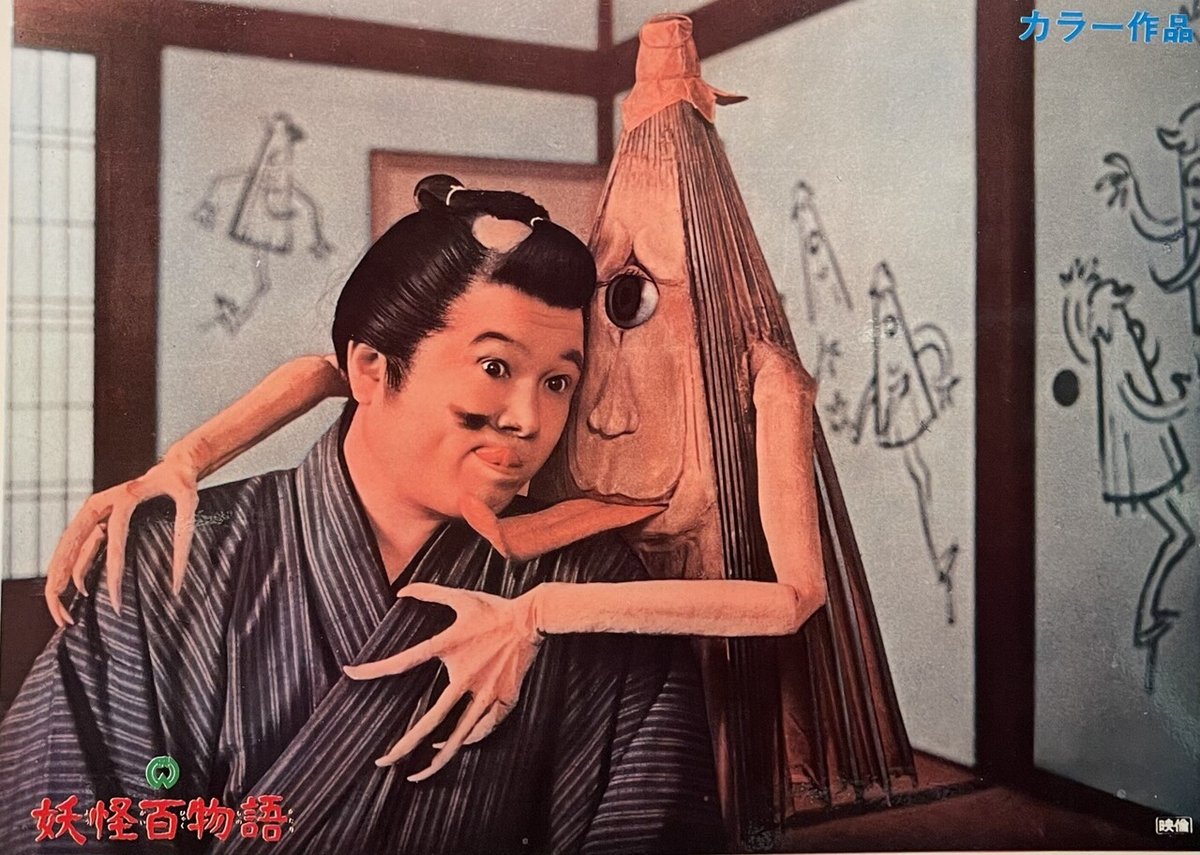

そして、ユニークなのが「からかさ小僧」のエピソード。但馬屋の息子・新吉(ルーキー新一)が、「百物語」で使った屏風の百鬼夜行図に興味を持って、自分の部屋の襖に「からかさ小僧」の絵ばかり描く。その無垢さを「イヤーン、イヤーン」のベビートークのギャグで一斉を風靡したルーキー新一さんが好演。ジェリー・ルイスなどが得意とした「グーフ(間抜け)芸」のバリエーション。

やがて墨で描いた「からかさ小僧」が動き出す。アニメーションを担当したのはピープロダクション。社長の鷺巣富雄(うしおそうじ)さんは、大映映画のタイトル合成や特撮カットの合成などを手がけており『釈迦』の合成カットも担当。墨で描かれた「からかさ小僧」が動き出すシーンに、当時の映画館では子供たちは大笑い。それが襖から飛び出して操演の造型物になるシーンは、いつ見ても楽しい。

「からかさ小僧」の舌が、ルーキー新一さんの顔をペロリと舐めるシーンは、「怖いけど楽しい」「妖怪は怖くない」という印象を当時の子供たちに見せてくれた名場面である。

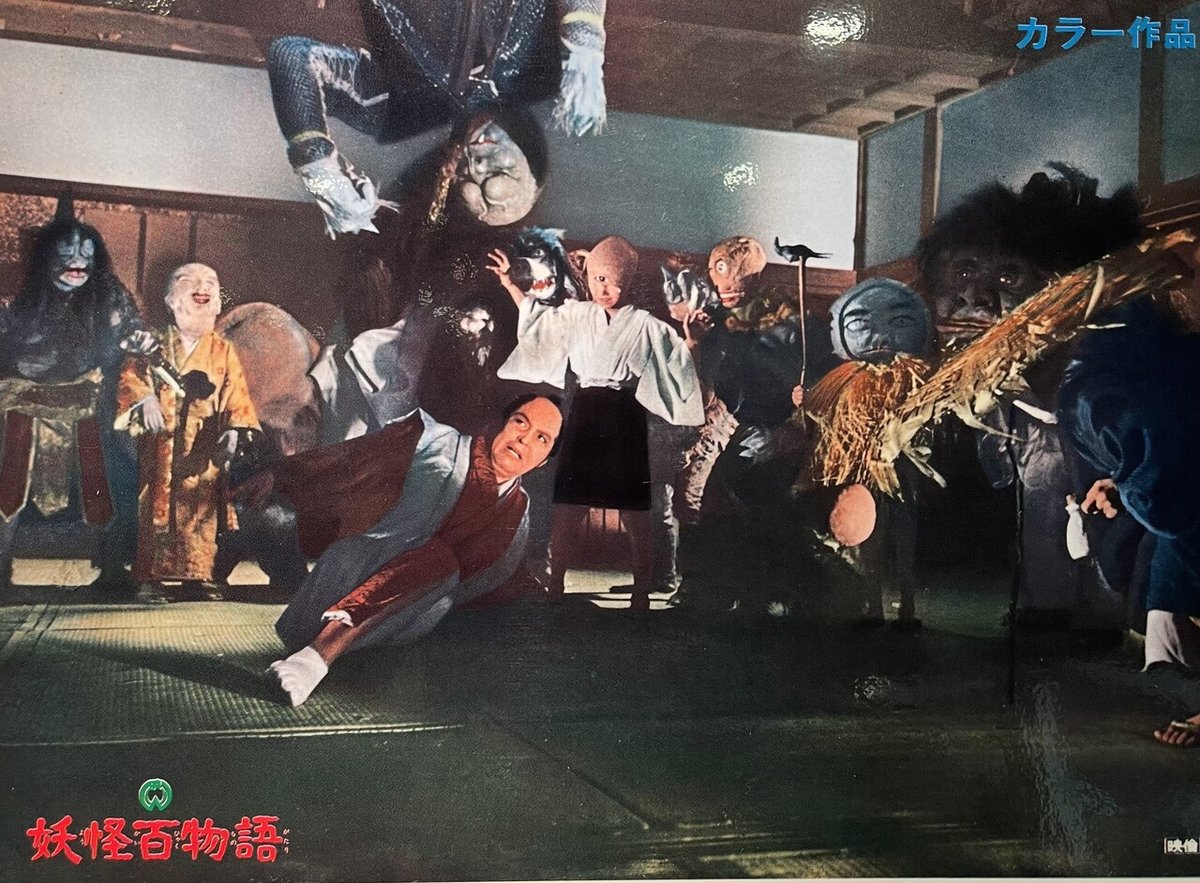

しかし、そこは大映時代劇、悪役たちは容赦ない。借金を返しにきた善良な大家・大家・甚兵衛(花布辰男)を殺害し、但馬屋はその娘・おきく(高田美和)を養女にして、豊前守への貢物にしてしまう。なんたる非道! そこへ正義の浪人(藤巻潤)が救出に現れて・・・。それでも但馬屋は、長屋を壊し、祠も破壊してしまう。そこまでの悪行を、妖怪たちが見逃すはずもなく・・・。

そこからのクライマックスは、これでもか、これでもかの妖怪三昧。悪人たちは恐れ慄き、天罰を受けていく。デジタル4Kでリストアされた画面は、本当にクリアで、暗闇の中に、どんな妖怪がいて、どんな動きをしているかが、手にとるようにわかる。大首のぬめっとした赤い唇。火吹き婆の表情。青坊主の大活躍。ちょっとした妖怪の仕草も、手に取るよう。

そしてラストの百鬼夜行のシーンは、実に惚れ惚れする。渡辺宙明さんの音楽に乗せて、悠然と去ってゆく妖怪たち。もっと見たい、もっと妖怪映画を見たい。当時のぼくらの思いは、その年の年末、第二作『妖怪大戦争』(12月14日・黒田義之)に結実する。こちらもデジタル4K修復版は必見!

この夏、妖怪・特撮映画祭で上映中!

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。