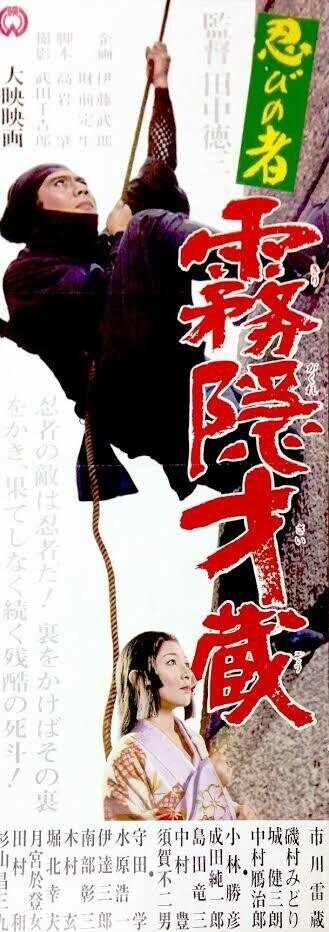

『忍びの者 霧隠才蔵』(1964年7月11日・大映京都・田中徳三)

今回のカツライスの「ライス」は、市川雷蔵主演のシリーズ第4作『忍びの者 霧隠才蔵』(1964年・大映京都)。前作で石川五右衛門の復讐劇が決着したので、雷蔵は霧隠才蔵を演じることに。お話は前作『新・忍びの者』から10数年後、大坂冬の陣から始まる、なのである意味、お話は続いている。

霧隠才蔵は、安土桃山時代、真田幸村に仕えた「真田十勇士」の一人として、大正3(1914)年刊行の「立川文庫」第40編「猿飛佐助」に登場。講談本のために創作された架空のキャラクター。浅井長政の家臣・霧隠弾正左衛門の遺児で、百地三太夫から伊賀流忍術の極意を授かり、盟友・猿飛佐助と共に「大坂冬の陣」で豊臣家のために戦った。映画やドラマでのちに描かれることになる「真田十勇士」の武勇伝は、全て「立川文庫」の創作である。

ちなみに「立川文庫(たつかわぶんこ)」は、大阪の立川文明堂が、明治44(1911)年から大正13(1924)年にかけて刊行した「読む講談」の文庫本シリーズ。全196篇が刊行された。いわばのちの「漫画」に匹敵する人気メディアで、小学生から商店員などの娯楽として大ブームを巻き起こした。今でいう「マーベルコミック」や「D Cコミックス」のような役割を果たした。「真田十勇士」に限らず「水戸黄門」「大久保彦左衛門」「尼子十勇士」など、サイレント期から戦後にかけて、繰り返し映画に登場した時代劇ヒーローたちの活躍のベースは「立川文庫」によるところが大きい。

自由脚色で、映画やその後の大衆小説により「真田十勇士」のキャラクターやエピソードは膨らみ、さまざまなサイドストーリーを産み出していった。そういう意味では現代の「MCU」のように、小説・映画で重層的に「忍者の世界」が拡がっていった。もちろん無版権だけど・・・

さて『忍びの者 霧隠才蔵』である。今回は高岩肇のオリジナル・シナリオで、第三作までの「石川五右衛門」のように、誰もが知っているヒーローの「知られざる物語」を創作。この映画が作られた昭和39(1964)年末には、月刊「ガロ」(青林堂)で白土三平の「カムイ伝」がスタート。白土三平といえば、昭和36(1961)年から少年漫画雑誌「少年」(光文社)で連載されていた「サスケ」が少年たちの間で大人気。そうしたなか、市川雷蔵の「忍びの者」シリーズが、映画界の「忍者ブーム」を牽引していた。

今回のタイトルバックは、空中に張ったロープを伝い、空中を飛ぶ雷蔵(吹き替え)の姿がカッコよく描かれる。まさに白土三平の漫画や、横山光輝の「伊賀の影丸」で描かれた忍法のヴィジュアル化である。シリアスなお話の内容はともかく、この「忍びの者」シリーズが少年観客の心を掴んでいたことがよくわかる。

「関ヶ原の合戦によって、天下統一をなしとげた徳川家康は、豊臣家根絶の機を狙って、虎視眈々―遂に京都方広寺の鐘銘を口実として、戦を挑んだ」とアバンタイトルにスーパーが出る。「秀吉の遺児秀頼と、その母淀君は、古今の名城と謳われる大阪城に立てこもって、家康軍を迎へ撃った」「時に慶長十九年十一月、大阪冬の陣である」「秀頼は、豊臣家に恩願のある大名たちに救援を求めたが、既に落日の色濃い豊臣家の急に馳せ参じる者とてはなく、僅かに、家康に一矢報いる執念に燃えていた真田幸村、後藤基次等少数の武将と、食わんがための失業浪人の群、合わせて七、八万を数えるのみであった」「これに反して、茶臼山に陣を進めた家康は、二十万余の大軍を動員して、鉄壁の包囲体勢を布いた」

慶長19(1614)年「大坂冬の陣」が始まった。豊臣家殲滅をはかる徳川家康(二代目中村鴈治郎)の目論見通り、豊臣秀頼(成田純一郎)は敗色の色が濃厚になり、前述のスーパー(映画ではナレーションも)のように、豊臣家の一大事に馳せ参じるものも少なく、真田幸村(城健三朗)のみが、九度山に立て籠もっていた。一方の家康は、大阪城の内堀まで埋めて、秀頼たちを追い詰めていく。そこで豊臣家のために暗躍する霧隠才蔵(市川雷蔵)は、腰元・茜(磯村みどり)たちを救い出し逃す。

この茜が今回のヒロイン、演じる磯村みどりは、昭和30(1955)年、中学生で大映『蛍の光』(大映東京・森一生)公開記念「ミス・蛍の光」で優勝。その直後、『美しき母』(1955年・東宝・熊谷久虎)で映画デビュー。昭和33(1958)年、N H K専属となり、小林千登勢、日野麻子と「2代目N H K三人娘」となる。映画は東宝、東映を中心に出演していたが、昭和39(1964)年N H K専属からフリーとなり、本作が大映初出演となった。それゆえ新鮮な印象がある。前半から中盤にかけて、才蔵に惚れ抜いて、一緒に道中をすることとなるが、その末路は切ない。豊臣家の腰元から遊女に身をやつした茜は、なかなかの美人。才蔵に惚れ抜くが、恋情、感情を抱いてはならない忍びの者ゆえ、というストイックな才蔵。で

さて、今回の徳川家康は、2代目中村鴈治郎だけに、最高の悪役!豊臣秀頼には、前作で謀殺された豊臣秀次を演じていた成田純一郎。今回も悲劇的な結末を迎えることになる。真田幸村(城健三朗)の命で、駿府の家康を探りに行った才蔵。徳川方の忍者・武部与藤次(須賀不二男)と暗闘を続ける。で、いよいよ幸村から家康暗殺指令が下り、才蔵は、穴山小助(木村玄)、筧十蔵(伊達三郎)らと駿府城へ忍び込む。才蔵が仕留めた家康は影武者で、逆に才蔵と小助は囚われの身となってしまう。しかし十蔵が助けに来るはずだと、地下の石牢で耐え忍ぶ才蔵だったが・・・

須賀不二男演じる武部与藤次が不敵でなかなかいい。同じ伊賀忍者だったが、野心を抱いて、家康の間者となった男。伊賀忍術を知り尽くしているだけに、才蔵たちを出し抜き、苦しめていく。しかしあまりにも立身出世を夢見てしまったために・・・という後半に「忍びの者」の哀れが描かれている。

今回は「大阪冬の陣」から「大阪夏の陣」にかけての、真田幸村と霧隠才蔵の苦闘が描かれる。戦国時代劇に、忍者ものを組み合わせてのスペクタクルは、これまでで最大スケール。特に「大阪夏の陣」で、徳川方の砲撃で破壊されていく大阪城のシーンは、大映京都特撮の凱歌!という感じで、惚れ惚れするほどよく出来ている。『大魔神』三部作(1966年)のようなクオリティ。城郭の壊れ方が実にリアル! ミニチュア、実物大、さりげない合成カットを組み合わせて、大阪城の黄昏が描かれる。

第2作まで織田信長を演じていた城健三朗(若山富三郎)の真田幸村は、冷静沈着、非情のリーダーのようでいて、家康憎しの激しい感情の持ち主。「大坂夏の陣」でも真田大助(小林勝彦)とともに秀頼に殉じる覚悟をする。と、史実ではそうだが・・・の意外なラストがまたいい。

前作では、若尾文子が演じていた淀君は、それから10数年という時を経ているので、ベテラン月宮於登女が演じている。のちに『大魔神』(1966年・安田公義)の巫女・信夫を演じる女優さ。クライマックス、「殉死を決意した」真田幸村と「生き抜いて家康打倒のチャンスを狙おう」とする霧隠才蔵の対話が感動的で、次作『忍びの者 続・霧隠才蔵』(12月30日・池広一夫)への伏線で終わるのもシリーズ映画のお楽しみ。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。