巨星 堕(お)つ。ラリー界のスーパースター篠塚建次郎氏を偲んで・中編

※この記事、及び写真の無断転載を禁ズ。

■ラリードライバー篠塚建次郎の二人の育ての親

篠塚建次郎氏が世界のトップラリードライバーとして活躍するようになった背景には、二人の大きな存在があった。

その経緯を書くと、次のようになる。(一部敬称略)

■その一人目が、ケンジロウ育ての親と言われる山崎英一氏である。

(カーグラフィック社刊)

日本におけるトラック評論家では、

1に山崎、2に山崎、3,4が無くて5に山崎と言われる位、

その記述は自動車メーカーから、一目も二目も置かれていた人物だった。

1・篠塚建次郎は、1948年11月に東京の大田区で生まれ、東海大学へ進学した。

2・同大学の同級生に、砂原茂雄がいた。

(後年、高岡祥郎選手のナビとして、アフリカサファリーラリー5位等の実績あり)

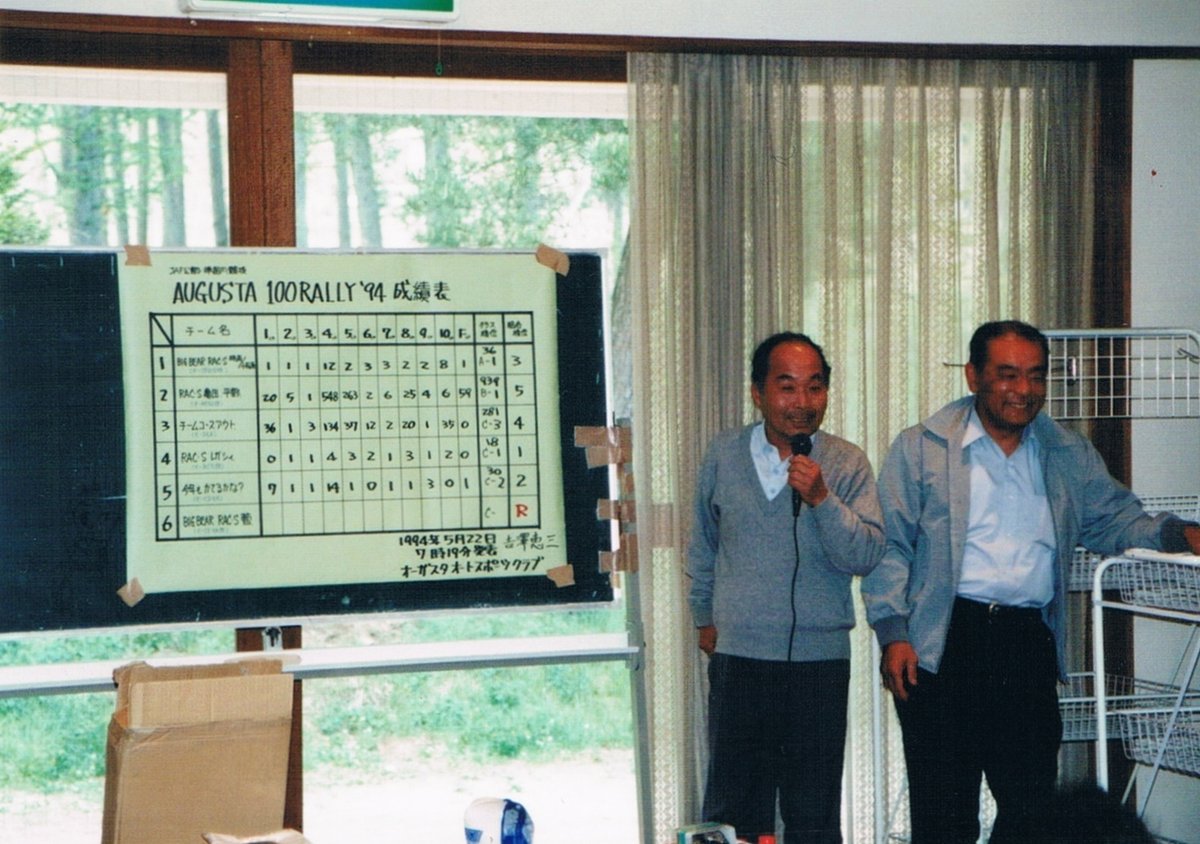

3・彼らが中心となり、モータースポーツクラブである、RAC・Sを立ち上げた。

そのメンバーの中に、同級生ではないが、車に詳しい大塚巖氏もいた。大塚巖氏は、日本アルペンラリーなどで管理車として、最後尾を走るなどの大役を務める人であり、後にアフリカでのパリダカ・ラリーにいすゞファクトリーチームのチーフメカニックも務める人物である。

4・RAC・Sとは、Rumbling Angels Club Spotsの略称で、意味は「彷徨える天使」である。この時、ラリーのことがよく分かっている立派な人物を代表者にしようということになった。そこで「日本一のラリーストは誰か?」と議論するうちに、山崎英一氏との結論に至った。でも誰もコネが無い。

しかし知己が無くても、「当たって砕けろ」の精神で、東京の世田谷にある山崎英一氏の自宅を訪ねた。丁重に依頼をしたら、「あぁ、いいよ」と即答してもらえた。拍子抜けするくらいだったが、快く引き受けてもらえた。

5・山崎英一氏は当時、すでに三菱の名ドライバー加藤爽平氏のナビゲーターとして、コルトで日本アルペンラリー等に出場していた。

加藤爽平氏は、東京の自由が丘で自転車/オートバイ/自動車の販売修理を手掛ける「天輪」という店を営む人だが、三菱のドライバーとして当時ハマキ型のフォーミュラーカーでレースにも出場し、ラリーにも出場する、両刀使いの有名ドライバーだった。

6・そんな山崎さんは、三菱チームの練習走行などのとき、RAC・Sのメンバーを同行参加させるなどの便宜も図ってくれた。

7・そうこうしているうちに、篠塚建次郎の才能を見込んだ山崎さんは、加藤爽平ドライーバー、山崎英一ナビゲーターの陣容に、3人目として篠塚建次郎も乗せることにした。

8・篠塚建次郎は、徐々に頭角を現した。そういう接点の中で、当然三菱のラリーチームリーダーである木全巖氏との接点も深くなった。

9・そして篠塚建次郎は卒業すると同時に、三菱に入社と相成った。

10・ここでもう1人、記しておきたい人物がいる。佐藤献二氏である。

佐藤氏はスカイライン2000GT等の走らせるプリンスの契約ドライバーである。

ナビゲーターは五島哲 (写真提供:佐藤献二)

時代は多少前後するが、佐藤氏は一時、加藤爽平氏の経営する店で、自動車部門のチーフとして働いていたこともある。ケンジロウより年上であり、ラリー界の先輩である。その佐藤氏は大排気量のスカGを走らせ、すでに名ラリードライバーとしての名声を博していた。

一方当時の三菱はコルト1100等の小排気量車が主だったので、スピードラリーでは佐藤氏に分があったが、二人はこの時代からすでに接点があったのである。

これが、篠塚建次郎選手の創成期である。

■二人目の育ての親は、三菱の木全巖氏

山崎氏が見出した逸材である篠塚建次郎を、引き受ける形でさらに成長させたのが三菱ラリーチームのリーダー木全巖氏である。

1970年頃は、ラリーといえば三菱、三菱と言えば木全巖だったが、実は木全巖氏は、元は日産自動車の契約ドライバーだったのである。

日産は、当時の大森工場(のちのニスモ)をベースに、モータースポーツ活動をしていた。木全は、そこの契約ドライバーであったので、日産車の4速フロアーミッションのブルーバードで2位、セドリックで日本アルペンラリーで5位に入るなどしていた。

1964年第6回日本アルペンラリーで2位入賞(写真提供:木全巖)

セドリックで5位になった木全巌(写真提供:木全巖)

だが約20名もいる契約ドライバーの中で、頭角を現すのは難しいと感じていた。

そんなあるとき、日本アルペンラリーのスタート会場で、三菱の外川一雄氏から、ちょっとと声を掛けられ、「今度、三菱もラリーをやる。ついては君、三菱に来ないか」と言われた。

木全の頭に「鶏口となるも牛後となるなかれ」の言葉がよぎった。「このまま日産に居て、牛の尻尾になるよりは、小さくても鶏の頭になった方が良い」と決断し、三菱に移籍し、ラリーのリーダーとなった。

三菱が、木全氏にそのような誘いを出したには、オーストラリアからの一通の手紙があったからだ。

三菱は1967年に、コルト1000をオーストラリアに送った。現地のディラーはその車をラリーに参加させた。そして三菱に「この車はラリーに向いた車だ。本格的に発展させたらどうか」との手紙を付けて来た。

受け取った三菱は、「ラリーって何だ?」と、ラリーが分かる人がいなかった。

そこで、知的で英語も分かる木全氏に声を掛けたという次第である。

C・ボンドのスタート時(写真提供:木全巖)

C・ボンドのコルトファーストバック(写真提供:木全巖)

2台の出場車はショールームに展示された。(写真提供:木全巖)

1969年の第11回日本アルペンラリーで6位入賞。(写真提供:木全巖)

フロントバンバーの下にあるのは、硬質ゴム製の泥水跳ね上げ防止用。

確かに効果はあったが、威圧感もあり、数年で装着禁止となった。

こうして篠塚建次郎は、二人の育ての親によって、ラリードライバーとして成長していく。

1972年の第14回日本アルペンラリーで2位になったケンジロウは、翌73年からは海外のラリーへと活躍の舞台へと移していく。

そして1977年には、オーストラリアのサザンクロスラリーでは4位となった。

この時、旧知の中である前述の佐藤献二もレビンで出場した。

(写真提供:佐藤献二)

篠塚選手は、1976年オーストラリアのサザンクロスラリーで日本人初の6位。

翌1977年は4位となった。

佐藤はプライベートチームとしての参加だから、ラリーカーの性能にもサービス体制にも限界があり、17位だった。

その佐藤チームがかけた費用は、渡航費から車両の運搬まですべて含めて当時のお金で2,000万円だった。

篠塚建次郎はファクトリーチームだから、その何倍ものお金を掛けていたのは十分想像できる。そして篠塚は200㎞にもわたるロングSS(早い者勝ちのスペシャルステージ)でトップをとった。

SSを走ると前車が巻き上げたホコリが地面に落ち、前方が良く見えるようになるには1分30秒かかる。

ゴール後、佐藤はケンジロウに言った。「そのマシンと腕なら、あの砂埃の中をもう少し突っ込めば、もっと上位をとれたんじゃないか」。

するとケンジロウは「そうしたい気もあるが、組合がうるさくてね」と答えた。

三菱という会社の仕事として走っているのだから、無理をしてクラッシュやリタイヤをすれば、会社の組合がうるさいということだ。

篠塚選手は、プロであると同時にサラリーマンでもあるから、その辺のところをわきまえる必要があった。

そしてケンジロウは言った。「プライベートで出ている佐藤さんは、いいよね」。

その短い言葉が、全てを物語っているようだった。

以下、次号へ続く

(著者である私は、ここに登場した人物すべてに会っている。そして直接取材したり、間接に聞いたことを基にして、整理して記したものである)

#篠塚建次郎 #ケンジロウ #シノケン #佐藤献二 #木全巖 #山崎英一 #ラリー #日本アルペンラリー #サザンクロスラリー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?