ECビジネス最前線 〜インフォメディアリ(情報仲介業)の台頭〜 (経営システム Vol.10 No.3)

eマーケットプレイス

インターネットの普及に伴い、コンピュータネットワークを利用した電子商取引の市場も急速に拡大している。例えば、ボストン・コンサルティング・グループは、1999年の北米の消費者向け電子商取引市場は331億ドルであり、2000年には610億ドルに達すると予測している。企業間電子商取引の市場は、消費者向けより大きく、フォレスターリサーチは、2000年における市場規模を4062億ドル、2004年には約2.7兆ドルに達すると予測している。

この巨大な企業間電子取引市場の中で、最近、注目を浴びているのが、eマーケットプレイスである。eマーケットプレイスは、電子マーケットプレイス、オンライン仲介業者、マーケットメーカー、トレーディング・ハブなど様々な呼び方があるが、企業間取引をサポートするインフォメディアリ(情報仲介業)である。

前述のフォレスターリサーチの市場予測では、2004年時点で約2.7兆ドルの企業間電子商取引の内、半分以上の1.4兆ドルの企業間取引がeマーケットプレイスで行われるだろうと予測している(図1参照)。

新聞などで報じられているように、鋼材を取り扱うeスチールやメタルサイト、化学品を専門とするケムコネクトなどのeマーケットプレイスは、日本の商社と提携して日本でもビジネスを始めようとしている。

複数の売り手と買い手を結びつけるネット上のバーチャルな市場がeマーケットプレイスである。インターネットが商用利用されるまでは、コンピュータ・ネットワークを利用した企業間取引は、VAN業者を利用したEDI(電子データ交換、Electronic Data Interchange)によって行われてきたのだが、インターネットの普及によって、エクストラネットを利用したインターネットEDIやWebサーバーとブラウザを利用したWebEDIを利用する企業が増加してきた。

従来型のEDIもインターネットEDI/WebEDIも、基本は1対1,あるいは1対Nの電子商取引である。それに対してeマーケットプレイスでは、既存の取引関係に限定されないN対Nの取引の場である。これは、モノやサービスの調達コストをより下げるのには適した方法である。

企業間取引の多くは、信頼できる相手から一定の品質を満たすモノやサービスを継続的に調達する必要があるため、オープンな市場での調達に適していないと思われてきた。しかし、米国では、いくつもの大手企業が資材の調達をeマーケットプレイスで行うと表明しており、その常識は覆されようとしている。調達先の信頼性を重視する日本で、電子マーケットプレイスにおける企業間取引が米国並に普及するようになるとは考えにくいかもしれないが、市場がグローバル化する中、オープンな、あるいはセミオープンな(限定されたメンバー間での)電子マーケットプレイスでの取引が徐々に増えていくことは間違いないだろう。

インフォメディアリ

インターネットの規模が拡大するにしたがって、ネット上でモノやサービスを提供する「売り手」も、それらを調達する「買い手」も増加し、互いに適切な取引相手を捜すことが容易でなくなっている。それを解消するサービスとして登場したのがeマーケットプレイスである。

しかし困っているのは企業だけではない。消費者も、自分の欲しいモノやサービスをより安く提供してくれる売り手を捜しているし、消費者向けのモノやサービスを提供しているサイトも優良な顧客を捜している。しかし、洪水のように情報が溢れているサイバースペースで、自力で取引相手を捜すのは大変なことである。おまけにインターネットの世界は、まだ爆発的な拡大期にあり、買い手の数も売り手の数もまだまだ増加中である。

もちろん、アマゾン・ドットコムやデル・コンピュータのようにブランドを築き上げた企業は、そのブランド力によって買い手を引き寄せることができる。しかし、知名度の低い企業がアマゾン・ドットコムやデル・コンピュータのようなブランドを構築するには、膨大な広告費用を要する。実際に、モノやサービスを販売しているサイバーショップのほとんどは赤字であり、その最大の要因がマーケティング費用である。米国のある調査会社によれば、1999年秋の時点で、ネットの小売店の顧客獲得コストは平均34ドルに達している。広告宣伝費に膨大な資金を投じて、顧客を獲得していく戦略は間違いではないのだが、多くの企業にはギャンブルであり、成功率はかなり下がっているように思われる。

そこで脚光を浴びているのが、「インフォメディアリ(情報仲介業)」である。

20ギガバイト以上のハードディスクを買いたいのだが、どこのサイトが一番安く売っているのかを知りたい。あるいは、一番評判のよいネット上の書店を知りたい。不用品を処分したいのだが、誰か欲しい人はいないか。鋼材の余剰在庫を処分したいのだが、できるだけ高く売り払いたい。顧客向けの懸賞の賞品に社名入りのTシャツを1000着分発注したいのだが、安くて信頼できる業者を捜したい。東京ーサンフランシスコの航空券をできるだけ安く買いたい。そんな問題を解決してくれるのがインフォメディアリである。

狭義のインフォメディアリ

「インフォメディアリ」という言葉は、マッキンゼーのジョン・ヘーゲルが1996年に『ハーバード・ビジネス・レビュー』に投稿した「消費者情報を巡る来るべき戦い」で初めて使われたと言われている。この論文で取り上げられているインフォメディアリは、消費者に関する情報を企業などに提供する情報仲介業である。ヘーゲルは1999年1月に『NetWorth(ネットの価値)』という本を共著で出版し、インフォメディアリについてさらに詳しく分析している。この本で取り上げられているインフォメディアリも、消費者の情報を消費者のために管理することで、消費者が安全な環境で効率的にオンライン・ショッピングすることをサポートする情報仲介業である。

考えてみれば、既に多くの企業が我々の個人情報をマーケティングに利用している。例えば、自動車ディーラーは、定期点検や車検の時期が近づくと電話や葉書でしらせてくれるだけでなく、新車の発表や試乗会のお知らせも送ってくる。ゴールデンウィークや夏休みが近づくと旅行代理店からは旅行パンフレットが届き、お中元やお歳暮の時期になると百貨店からお知らせが届き、そこには過去の購入履歴データを利用して、贈答先の住所などを印刷した注文票がついている。

消費者向けのビジネスを行っている企業にとって、消費者の個人データは極めて価値が高い。本人や家族の年齢、性別、職業、年収、趣味といった情報だけではない。自動車ディーラーにとっては、自動車免許を持っているかどうか、自動車を持っているかどうか、持っているとすればその車種は何か、いつ買った車なのかといった情報は喉から手が出るほど欲しいに違いない。

こうした情報はプライバシーに関する情報なので、濫用することは許されない。インターネット利用者もオンライン上で個人情報が流出することを恐れている。しかし、通常のビジネスの過程で得られた個人情報を利用してマーケティングを行うことは、許されているし、消費者にとって不快なことばかりではない。趣味嗜好の類で人に知られたくないものもあるかもしれないが、たとえば「井上陽水が大好きだ」という情報を音楽CDやエンタテイメントチケットを売るショッピングサイトに公開することによって、新しいアルバムに関する情報やコンサート・ツアーに関する情報が入手できるなら、それは消費者にとって好ましいことではないだろうか。

米国では現実に、こうしたサービスを提供する企業が生まれている。ルメリア社、ペルソナ社、アットユアコマンド社、そしてプライバシーバンク社などである。米国のマスメディアに登場するインフォメディアリは、これらの企業のように、消費者の代理人としてプライバシーを侵害することなく個人情報を売り手に提供する情報仲介業をさすことが多い。

インフォメディアリの分類

本稿では、インフォメディアリをより広く考えることにしたい。つまり、ネット上の無数の売り手と買い手の接点として、相互に情報を伝達する機能を提供するものをインフォメディアリと定義することにしよう。ちょうど蝶の形を想像すれば、売り手と買い手が左右に広がっていて、それをつなぐ胴の部分がインフォメディアリである。そんなことから、インフォメディアリがつくる市場は「バタフライ・マーケット」とも呼ばれることがある(図2参照)。

しかし、インフォメディアリの定義をモノやサービスの売買に関する情報の仲介だけに限定してよいのだろうか。たとえば、多くのインターネット利用者は自分の欲しい情報を求めてネットサーフィンを行っており、一方では無数の情報提供サイトがある。情報を求めるインターネット利用者と情報提供するサイトを結ぶ一つの接点が、検索エンジンやディレクトリを備えたポータルサイトであると考えれば、ポータルサイトもまた、インフォメディアリの一つだと考えることもできる。

また、オンライン旅行業者も、飛行機やホテルの予約をしようと思っている人と航空会社やホテルを結ぶインフォメディアリであると考えることができなくもないし、就職を希望する人と求人中の企業を結ぶ求人求職情報サイトも、一種のインフォメディアリだと考えておかしくない。

ここでは、誰のためにどのような情報を収集し、どのようにマーケットを形成するのかによって、インフォメディアリを次の7種類に分類した。

1. 顧客紹介型

特定のモノやサービスを買いたいという顧客を、売り手に紹介するタイプのインフォメディアリを「顧客紹介型」と呼ぶ。典型的なサイトは、オートバイテルやカーポイント、オートウェブなどのサイトで、これらは自動車購入希望者をディーラーに紹介するインフォメディアリである。このタイプのインフォメディアリの役割は、売り手に商品情報を提供すると同時に、買い手の新規顧客の獲得コストを下げることにある。

自動車以外では、既存の旅行代理店のインターネット窓口の役割を果たしているITN (Internet Travel Network) やアマゾン・ドットコムのアソシエート・プログラムに参加しているサイトがこの種のインフォメディアリに分類できる。なお、プライスライン・ドットコムも顧客紹介型に分類できるのだが、その取引方法が特殊であるので「逆オークション型」として分類した。

2. 潜在顧客紹介型

「潜在顧客紹介型」のインフォメディアリは、「狭義のインフォメディアリ」の項で紹介した情報仲介業である。つまり、特定のモノやサービスに関心があるであろうと思われるインターネット利用者を売り手に紹介するタイプのインフォメディアリである。『Net Worth』の著者のジョン・ヘーゲルは、このタイプを真のインフォメディアリと考えている。

このタイプのインフォメディアリによって、消費者はプライバシーを侵害されることなく、自分の個人情報を特定の事業者に公開し、関心のある情報を効率よく受け取ることができる。また売り手は、対象を絞った効率的なマーケティングが可能になる。

3. 業者紹介型(ショッピングサイト紹介型)

「業者紹介型」のインフォメディアリは、買い手であるインターネット利用者に、製品の価格やショッピングサイトに関する情報を提供する情報仲介業である。

大きく2つにタイプを分けることができる。第1のタイプは、インターネット上の数多くのショッピングサイトから価格情報を集め、利用者が指定した商品の価格比較を行うサイト(「比較ショッピングサービスサイト」と呼ばれる)である。例えば、マイサイモン・ドットコムは、コンピュータとソフトウェア、書籍と音楽CD、電気製品、衣服とアクセサリ、花とギフト、スポーツ用品、事務用品などの14のカテゴリーで価格比較サービスを提供している。

第2のタイプは、サイトの格付け情報を提供するサイトである。ビズレイト・ドットコムは、オンラインショッピングを経験した300万人を超える消費者からのフィードバックを集めて、それぞれのサイトの格付けを行っている。

4. オークション型

eベイのようにオークションの場を提供しているタイプのサイトは、「オークション型」のインフォメディアリである。この種のサイトは、売り手にとっては不用品を売却する場として、買い手にとっては欲しいものを安く購入する場として有用であるだけでなく、社会全体にとっては、再利用によって廃棄物を減らす役割も果たしている。このオークション型のインフォメディアリは、余剰在庫の処分や中古品の販売、希少品の販売に適している取引形態であるため、企業間取引でも注目を浴びつつある。冒頭で紹介したeマーケットプレイスのeスチールも、このオークション型に分類される。

5. 逆オークション型

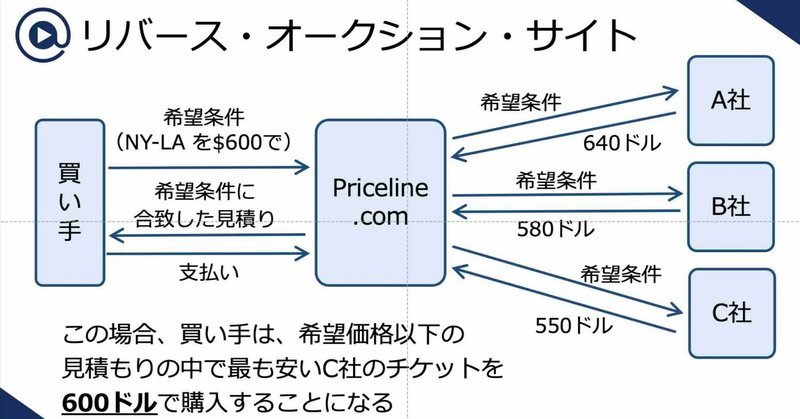

逆オークションと言えば、プライスライン・ドットコムである。航空券販売を例にして、その仕組みを簡単に説明しよう。まず、利用者は自分の希望する価格をプライスラインに提示する。ここでは、ニューヨークーサンフランシスコの航空券を500ドルで購入したいという要求だったとしよう。プライスラインは、提携する航空会社からニューヨークーサンフランシスコ便の見積もりを取り、希望に合致するものがあればそれを利用者に通知する。条件に合うものがなければ、その旨を利用者に通知する。希望した条件に合うものがあった場合には、利用者は必ず購入しなければいけない。そのために条件(金額)を提示する際に、クレジットカード情報も入力しなければならない。国内線は1時間以内に、国際線は24時間以内に回答が返ってくる。買い手が価格を指定する取引なので「バイヤー・ドリブン・コマース(buyer-diven commerce)」とも呼ばれる。

航空券の場合、航空会社は少しでも空席を少なくしたいと望んでいる。一方、消費者は自分の納得のいく価格で航空券を購入したいと望んでいる。その両社の間で情報を仲介し、収益をあげようというのがプライスラインのビジネスである。

逆オークションを、プライスラインが特許を取得したモデルにとらわれず、より広義に考えればさまざまな業種で逆オークションが可能である。例えば、複数の売り手が供給できるモノやサービスに対して、買い手が条件を提示し売り手が価格を順次入札する方法と考えれば、一般的に行われている調達のための入札は、逆オークションの一種である。

したがって、入札方式による調達をネット上で仲介する企業が生まれても何の不思議もない。そして、間違いなくプライスラインが扱っている主として個人向けの逆オークション市場より、企業間取引の逆オークション市場の方がはるかに規模は大きい。調達金額の大きい自動車メーカーや電力会社などが主な顧客となる電子マーケットプレイスでは、この逆オークション型が中心になるのではないかと言われている。

6. カタログ型

カタログ型のインフォメディアリは、商品の種類が極めて多い業種に適した情報仲介業である。たとえば、ケムデックスは、バイオケミカルの研究を行っている大学や企業の研究所を対象とした研究用試薬を取り扱っているカタログ型のインフォメディアリであるが、2200社以上の企業が提供する140万種類の製品を取り扱っている。また、コマークス社のプラスチックネットは、プラスチック加工業者を相手に、その原材料になる樹脂や加工機械の部品など40万種類の商品を取り扱っている。

オンラインカタログを提供する消費者向けショッピングモールも、このカタログ型インフォメディアリの一種と考えることもできる。

7. エクスチェンジ型(マッチング型)

エクスチェンジ型のインフォメディアリは、複数の買い手が希望するモノやサービスのスペックと購入希望価格情報と、複数の売り手が売りたいモノやサービスのスペックと販売希望価格情報とを突き合わせ、条件が合致した場合に、双方を紹介するという情報仲介業である。たとえば、ナショナル・トランスポーテイション・エクスチェンジ(NTE)は、積み荷を降ろした後の帰り道は空車であることが多い運送業者の運送能力と、安く荷物を送りたい荷主のニーズとのマッチングをビジネスとしている。荷主は、配送元、配送先、荷物の重量、大きさ、冷蔵の必要の有無、希望価格を登録し、一方の運送業者は、トラックの空きスペース情報などの運送能力と希望価格を登録する。NTEのシステムは、荷主には条件が合致し、より安価な運送業者の情報が表示され、運送業者にはより儲かる荷主情報が表示されることになる。

一般的に、エクスチェンジ型は、数多くの売り手と買い手が存在し、商品やサービスのスペックが決まっている汎用性の高い製品やサービス、原材料の取引に適していると言われており、紙やパルプを取り引きするペーパー・エクスチェンジ・ドットコムや鋼材を扱うeスチールも、エクスチェンジ型のeマーケットプレースを提供している。

インフォメディアリの未来

インフォメディアリはインターネットに適したビジネスである。インターネット上でモノやサービス、情報を販売しよう、提供しようという企業(人)と、それらを探し求めている企業(人)を様々な手法で結びつけて、その手数料や広告費などを収入源としている。基本的には売買にはタッチしないため、物流のための配送センターや商品の在庫は必要ない。比較的少ない資本投下でビジネスをスタートでき、事業が大きくなれば、それに併せてサイトを増強し、社員を増やしていけばよい。

EDI(電子データ交換)もCALSも、その基本は情報を電子化して共有することにある。インフォメディアリは、インターネットという不特定多数の企業(人)がつながっている世界で、ビジネスに不可欠な情報をそれぞれの目的に応じた主体が共有する場を提供している。それは、売り手と買い手の双方が、時間もコストもほとんどかけることなく、より適した取引相手を見つけることのできる「摩擦のない市場」と言ってよいのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?