Progresses on Sulfide-Based All Solid-State Li-ion Batteries

本文はこちら:Progresses on Sulfide-Based All Solid-State Li-ion Batteries | LinkedIn

The remaining issues are

to inhibit the reaction of sulfide-based solid-state electrolyte with water that can generate H2S (Safety),

to inhibit the chemical/mechanical contact degradation between the active materials and the electrolytes (Durability),

and to increase the volumetric energy density while maintaining its intrinsic high-rate capability (Economy).

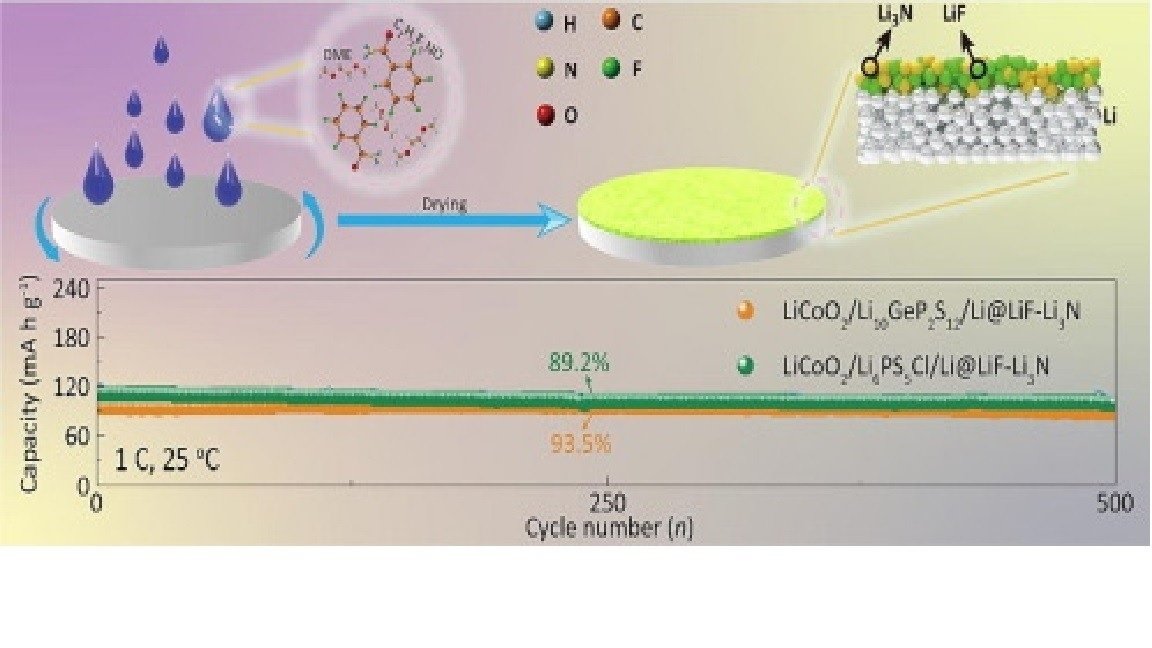

[1] Durability and Economy: In situ formed LiF-Li3N interface layer enables ultra-stable sulfide electrolyte-based all-solid-state lithium batteries - ScienceDirect

With Li metal anodes, the volumetric energy density can be increased. However, the in-situ Li formation on the anode current collector when charging can be more effective for this purpose. Lithium transition metal complex oxides do not need Li metal as the counterpart, anyway. Perhaps, Li metal anode is useful for the cathode materials that do not contain Li, such as sulfur. Unfortunately, the rate capability of sulfur is way too poor.

For example, Stable Anode‐Free All‐Solid‐State Lithium Battery through Tuned Metal Wetting on the Copper Current Collector - Wang - 2023 - Advanced Materials - Wiley Online Library / A stable anode-free all-solid-state battery (AF-ASSB) with sulfide-based solid-electrolyte (SE) (argyrodite Li6PS5Cl) is achieved by tuning wetting of lithium metal on “empty” copper current-collector. Lithiophilic 1 µm Li2Te is synthesized by exposing the collector to tellurium vapor, followed by in situ Li activation during the first charge. The Li2Te significantly reduces the electrodeposition/electrodissolution overpotentials and improves Coulombic efficiency (CE). During continuous electrodeposition experiments using half-cells (1 mA cm−2), the accumulated thickness of electrodeposited Li on Li2Te–Cu is more than 70 µm, which is the thickness of the Li foil counter-electrode. Full AF-ASSB with NMC811 cathode delivers an initial CE of 83% at 0.2C, with a cycling CE above 99%. Cryogenic focused ion beam (Cryo-FIB) sectioning demonstrates uniform electrodeposited metal microstructure, with no signs of voids or dendrites at the collector-SE interface. Electrodissolution is uniform and complete, with Li2Te remaining structurally stable and adherent. By contrast, an unmodified Cu current-collector promotes inhomogeneous Li electrodeposition/electrodissolution, electrochemically inactive “dead metal,” dendrites that extend into SE, and thick non-uniform solid electrolyte interphase (SEI) interspersed with pores. Density functional theory (DFT) and mesoscale calculations provide complementary insight regarding nucleation-growth behavior. Unlike conventional liquid-electrolyte metal batteries, the role of current collector/support lithiophilicity has not been explored for emerging AF-ASSBs. (FYI: 経済/民主主義 L | LinkedIn)

A problems can be its high cost. Te is a minor metal.

[2] FYI when thinking about Economy: Understanding the impedance spectra of all-solid-state lithium battery cells with sulfide superionic conductors - ScienceDirect

It does not mean that they want to use Li anode. It just means that LPSBr is OK with Li anode or Li microdeposition at the anode material particle surface.

-----------------------------------------------------

Actually, they say it is Li-metal compatible, though: Material Search for a Li10GeP2S12-Type Solid Electrolyte in the Li–P–S–X (X = Br, I) System via Clarification of the Composition–Structure–Property Relationships | Chemistry of Materials (acs.org) 2022.09.06

[3] Economy: マクセルが全固体電池で世界初!バイポーラ構造の硫化物系コイン型を開発|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 (newswitch.jp) 2021.09.18

It says that Maxell released the bipolar all solid-state Li-ion battery in 2021.

So, it is OK on Economy, already.

[4] Durability: Japan Patent 2019-164968A

It says that the cramping frame can inhibit the mechanical contact degradation between the active materials and the electrolytes.

Any other forms of the frame are also fine.

So, it is OK on Durability, already.

Note that an approprately designed container would be required in order to be pressurized.

Note that the chemical contact degradation has already been solved.

[5] Safety: 全固体電池の実用化に向けた研究成果で「電池技術委員会賞」を受賞|GSユアサ (gs-yuasa.com)

It says that a nitride-based additive can inhibit the reaction of sulfide-based solid-state electrolyte with water that can generate H2S, and that the ionic conductivity is also improved by the addition of a halogenide. GS YUASA won a prize from this achievement.

So, it is almost OK on Safety, already.

So this means ... Adios! The poor battery business ventures!

China is fine: LFP is cost-competitive enough.

Toshiba is fine: SCiB is fully charged within 10 minutes.

I have been saying so ...

さて、以下は日本語で。

[1] 日本にはそんな自殺願望のあるやつはおらんと思うが:ナトリウムイオン電池時代幕開け、関連メーカーが50社超で価格はLIBの1/2へ | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

日本電気硝子は酸化物全固体(Naデンドライト貫通リスクはほぼ無い)、負極もSn系でN/Pを大きくとっているものと思われる(したがってNaデンドライト析出リスクが小さい)。別格なのである。大型化は難しいが。参考:Vehicle Electrification & Renewable Energy Shift I-LXXXI (2022).

それ以外は、もし事故を起こしたら今までのようなマイルドなもので済まないのが見え見えだ。

これ見たら、硫化物全固体リチウムイオン電池ほぼ一択であることがわかると思う。

さて、記事に参りましょう:

LiよりもCo、Niのほうが枯渇が早いがNaイオン電池でもNi-Co-Mn三元系をやっている奴がいて「馬鹿」かと思ってた(笑)。NaFePO4やポリアニオン、プルシャンブル―など鉄系をやっている奴はまだおりこうさんだ。安全性がLFPよりも高いってことは使われている負極を考えれば有り得ない -- 正極だけでは電池にならない。NaFePO4系NIBがLiFePO4系LIBを置き換えることは有り得ないだろう -- SCiB系のNIBが出てくれば急速充電用としては主流になるかもしれないが。

2030年には中国国内で370 GWhまでもっていってもらいましょう。まちがっても日本へ輸出などしないように。フランスは高ポテンシャル系負極で商品化したことが有るが(旧SCiBのNIB版と言ったら近いか?)まったく売れなかったためつぶれた -- 差電圧が低くエネルギー密度が低いためだ。したがって、今回はNaデンドライト生成リスクを冒して(必ずしも短絡しなくても負極のあちこちに析出しているだけで危ないのである)低ポテンシャル系負極で試しに1社にやらせてみるってところだろう -- たぶん、またつぶれると思う。米英も1社ずるあるがそもそも電池技術の無い国だ、つぶれるでしょう。

まあ、考えるだけ無駄でしょう。

硫化物全固体リチウムイオン電池一択でいいでしょう。従来品も三元系は全固体に置き換わっていくと思うがLFP、SCiBは今後も市場を引っ張ってくれるでしょう。

文句が有る奴は自分でNIBやってる会社に行ってみることだな。自分でリスクも取らずに人にグダグダ言っても「タマ無しの証明」してるようなもんだ。俺は俺の判断でリスクをとるし。振られたリスクに対しては遠慮なくモノを言う。

---------------------------------------------------------------

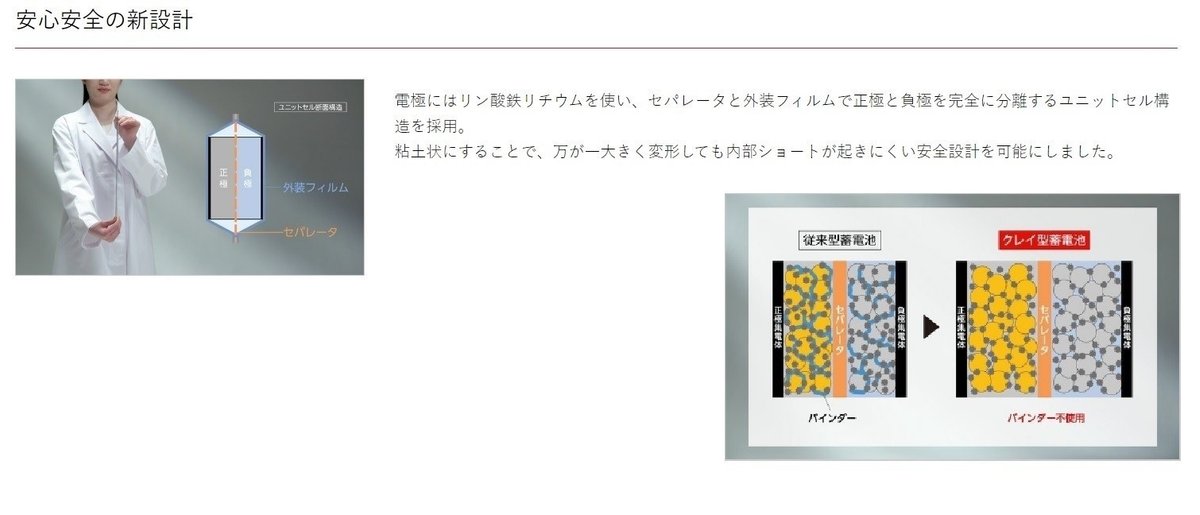

経済/民主主義 XXVI | LinkedInにも書いたが:経済[7] ちょっと古い記事だが:京セラ社長、フォルクスワーゲン注目のEV電池量産「検討」 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)2022.01.31の記事だ。前にもVehicle Electrification & Renewable Energy I | LinkedInや経済/民主主義 XXII | LinkedInでMaxwell processと一緒に24M processにもちょっと触れたんだが。京セラ社長の谷本秀夫氏は、同社が手掛ける定置用リチウムイオン電池を電気自動車(EV)用に量産することについて「EVメーカーが注目しており、いろいろ引き合いがある。決定したものはないが(量産を)検討している」と明かした。京セラが出資する米新興電池の筆頭株主にドイツVolkswagen(フォルクスワーゲン、VW)がなり、EV用途に注目が集まっている。俺はBEVに向いとらんと思うが。2022年1月31日の決算会見で答えた。京セラが現在量産する「クレイ型」リチウムイオン電池はEV用ではなく定置用で、同社が出資する米24M Technologies(24Mテクノロジーズ、10年設立)の技術を基にする。液系リチウムイオン電池の製造設備で大きな面積を占める乾燥炉をなくせるのが特徴だ。設備投資と製造時の二酸化炭素(CO2)排出量を大きく減らせる可能性がある。22年1月、EVに注力するVWが24Mに25%出資し、筆頭株主になった。24Mは量産化技術を京セラと共同で開発してきた経緯がある。「24Mの電池を量産しているのは世界で京セラだけ」(谷本氏)であり、京セラの量産技術をVWのEV向け電池に活用するのかに注目が集まっている。京セラは22年1月19日、経済産業省が開催した「クリーンエネルギー戦略検討合同会合」において、25年ごろを想定しEV向け電池の量産を検討していることを明かしていた。定置用では正極材にリン酸鉄系を採用するが、EV向けではエネルギー密度を高められる3元系に変えることを想定しているようだ。いくら金出されても、俺なら1回の実験でトドメさせるものに、「張ろう」とは思わんのだ。仕様が決められていては俺の腕の振るいようが無いのである。

これと変わらんレベルの話はいかんよ:経済/民主主義 XXII | LinkedIn 経済[4] 相変わらず「投資のススメ」が蔓延しているが:借金させ出資金集め…「生活費や冠婚葬祭と説明を」指示 逮捕のコンサル会社社長ら (msn.com)

[2] クレイ型だ、ドライ電極だと言っているが・・・

経済/民主主義 XXII | LinkedIn 経済[2] またこんなこと言う奴が出てくる。もー:水素エンジンも燃料電池も関係ない! 水素ジドーシャに未来がないこれだけの理由 - webCGのおまけでも話したんだが・・・

クレイ型って正極/負極一対毎に外装が必要なんだよね。外装コスト無駄!

ドライ電極って「なんでテフロンで熱ラミネートできるんや?」って話や。「熱可塑性のバインダが要るやろ?」って話や(まあ、テフロンも350℃くらいに加熱すればいいのか・・・せっかくフィブリル化したのが台無しになるかもしれんが・・・。)。そうすると「ドライでできますか?」って話や。ま、テフロンもたぶん分散液なんだが・・・。

まあ、硫化物全固体電池一択でいいでしょう。

---------------------------------------------------------------

経済/民主主義 XXVI | LinkedInにも書いたが・・・経済[7] ちょっと古い記事だが:京セラ社長、フォルクスワーゲン注目のEV電池量産「検討」 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)2022.01.31の記事だ。

前にもVehicle Electrification & Renewable Energy I | LinkedInや経済/民主主義 XXII | LinkedInでMaxwell processと一緒に24M processにもちょっと触れたんだが。京セラ社長の谷本秀夫氏は、同社が手掛ける定置用リチウムイオン電池を電気自動車(EV)用に量産することについて「EVメーカーが注目しており、いろいろ引き合いがある。決定したものはないが(量産を)検討している」と明かした。京セラが出資する米新興電池の筆頭株主にドイツVolkswagen(フォルクスワーゲン、VW)がなり、EV用途に注目が集まっている。俺はBEVに向いとらんと思うが。2022年1月31日の決算会見で答えた。京セラが現在量産する「クレイ型」リチウムイオン電池はEV用ではなく定置用で、同社が出資する米24M Technologies(24Mテクノロジーズ、10年設立)の技術を基にする。液系リチウムイオン電池の製造設備で大きな面積を占める乾燥炉をなくせるのが特徴だ。設備投資と製造時の二酸化炭素(CO2)排出量を大きく減らせる可能性がある。22年1月、EVに注力するVWが24Mに25%出資し、筆頭株主になった。24Mは量産化技術を京セラと共同で開発してきた経緯がある。「24Mの電池を量産しているのは世界で京セラだけ」(谷本氏)であり、京セラの量産技術をVWのEV向け電池に活用するのかに注目が集まっている。京セラは22年1月19日、経済産業省が開催した「クリーンエネルギー戦略検討合同会合」において、25年ごろを想定しEV向け電池の量産を検討していることを明かしていた。定置用では正極材にリン酸鉄系を採用するが、EV向けではエネルギー密度を高められる3元系に変えることを想定しているようだ。いくら金出されても、俺なら1回の実験でトドメさせるものに、「張ろう」とは思わんのだ。仕様が決められていては俺の腕の振るいようが無いのである。よって、2,000万円/年と言われてもはっきり「勝てん!」って言うわけ。

これと変わらんレベルの話はいかんよ:経済/民主主義 XXII | LinkedIn 経済[4] 相変わらず「投資のススメ」が蔓延しているが:借金させ出資金集め…「生活費や冠婚葬祭と説明を」指示 逮捕のコンサル会社社長ら (msn.com)

まあ、京セラ自体は定置型でやっているわけだが・・・:二次電池展2023で、「ポストリチウムイオン電池として期待される次世代電池の最新動向」と題するセミナーが実施された。登壇したのは、東京理科大学の駒場慎一教授と、京セラの三島洋光主席技師だ。駒場教授の講演は“ナトリウムイオン二次電池の研究開発と今後の展望”、三島氏は“クレイ型リチウムイオン電池の開発状況と今後の展望について”がテーマである。

いや、バインダは要らんし、300 umくらいの厚膜にしても使えるってことは悪くは無いんだよ。定置型リチウムイオン電池ってのはコストが高く、これを使わざるを得ない家庭用蓄電池なんてのは不幸な選択肢以外の何物でもないから少しでも安くならんかなとは思うわけ・・・だいぶ安くはなったとは言えまだ不幸な選択肢の枠内だが(補助金で支えてんだがいつまで税金投入すんの?って話。『蓄電池併設型太陽光で需給調整を行う場合に競争力を維持したうえでの最適な創エネコストは、「14.23円/kWh以下」でありこの価格を達成するための蓄電池価格は「約7.0万円/kWh以下」』なんだが、日本では2019年で14万円/kWhなのだ。2023年でも安くなっていない。これに対し、バイポーラ鉛蓄電池は既に要求されるコストを達成している。)。今のところうまくいったのには隠岐で系統用の短周期変動対策にリチウムイオン電池を使って長周期変動対策にはNASを使ったってのが有る。ただ、家庭にNASを設置するわけにはいかん。

バインダレスでは、桶みたいなものにスラリー流し込んでスラリーの中に集電体差し込むってアイディアも昔から有り、クレイ型はそれよりは小ぶりではあるんだね、似たような発想だが。高レート特性を必要としない定置型だったらアリなんだ。

まあ、三島も頭悪いんだが、最後にちょっといい思いできて良かったねってところではあるが・・・。

と言っても上述のユニットセル構造だからね。外装コストが無駄!

そもそも車載用に必要なのは高レート特性なのだ。従来の液系では限界が有る。

[3] 硫化物全固体電池が出るまではこれでもいいでしょう:パナソニックHD、電池生産で米インフレ法補助金が追い風に (msn.com)

米国で電気自動車(EV)用電池を生産しているパナソニックホールディングスは、米国内での電池生産などを奨励する米インフレ抑制法の補助金の恩恵で今期(2024年3月期)営業利益が大幅増となる見通しだ。同社が10日発表した決算資料によると、今期の営業利益は前期比49%増の4300億円となる見通し。原材料価格の高騰や固定費が収益を圧迫するものの、インフレ抑制法の補助金の恩恵で受け取る金額の半額に相当する800億円を調整後営業利益に計上することなどで大幅な営業増益を確保する。年間1,600億円の補助金ってことかな?半分を四半期で計上しちゃったけど。

補助金の対象となるのは米国で生産しているEV向け電池で、電池セルの場合、1キロワット時当たり35ドル(約4700円)が税控除される。対象期間は23年から10年間で、前期の純利益にも法人税の還付を想定して400億円を計上した。法人税の還付もわりと大きかったんだね。

当面は米国補助金フィーバーだ。ただ、これを狙ったベンチャーも続々と出てきているが、大半がつぶれるでしょう -- 見るべき技術が無いのだ。恩恵を受けるのは大量生産している大手電池メーカーのみでしょう。

[3] 硫化物全固体電池が出るまではこれでもいいでしょう:パナソニックHD、電池生産で米インフレ法補助金が追い風に (msn.com)

米国で電気自動車(EV)用電池を生産しているパナソニックホールディングスは、米国内での電池生産などを奨励する米インフレ抑制法の補助金の恩恵で今期(2024年3月期)営業利益が大幅増となる見通しだ。同社が10日発表した決算資料によると、今期の営業利益は前期比49%増の4300億円となる見通し。原材料価格の高騰や固定費が収益を圧迫するものの、インフレ抑制法の補助金の恩恵で受け取る金額の半額に相当する800億円を調整後営業利益に計上することなどで大幅な営業増益を確保する。年間1,600億円の補助金ってことかな?半分を四半期で計上しちゃったけど。

補助金の対象となるのは米国で生産しているEV向け電池で、電池セルの場合、1キロワット時当たり35ドル(約4700円)が税控除される。対象期間は23年から10年間で、前期の純利益にも法人税の還付を想定して400億円を計上した。法人税の還付もわりと大きかったんだね。

当面は米国補助金フィーバーだ。ただ、これを狙ったベンチャーも続々と出てきているが、大半がつぶれるでしょう -- 見るべき技術が無いのだ。恩恵を受けるのは大量生産している大手電池メーカーのみでしょう。

[4] 三元系が全固体にシフトしても液系LFP電池の需要は無くならないでしょう:中国BYDがチリで電池「正極材料」を生産する思惑 現地リチウム大手から原料を優遇価格で調達へ (msn.com)

中国も米国補助金フィーバーを指をくわえて見ているつもりはない。米国には電池生産能力はほぼ無い(ミリタリー用の必要最小限の自給自足ができるくらい)。したがって米国でBEVを生産しようにも電池の調達が最大のネックになる。重宝されるでしょう、BYD。

中国のEV(電気自動車)最大手の比亜迪(BYD)が、南米チリにリチウムイオン電池の正極材料の工場を建設することがわかった。チリ経済省傘下のチリ産業開発公社(CORFO)は4月19日、BYDの現地子会社を「リチウム生産企業」として認可したと発表した。CORFOによれば、BYD(の現地子会社)は電池原料の炭酸リチウムを2030年まで毎年約1万2500トン、優遇価格で調達する権利を獲得したという。BYDに炭酸リチウムを供給するのは、チリのリチウム生産大手のSQMだ。その見返りとして、BYDはリン酸鉄系リチウムイオン電池の正極材料の工場をチリに建設することに同意した。新工場の計画生産能力は年間5万トン、総投資額は2億9000万ドル(約390億円)以上を見込み、2025年末の稼働を目指している。12,500トンのLi2CO3から生産できるLiFePO4は53,377トンだから全部使うってことだね。

[5] 中国が排ガス規制を厳格化、EUをモデルに7月から…日本メーカー「想定の範囲内」 (msn.com)

米欧ではEV普及を念頭に置いた排ガス規制の強化が進む。米国は4月、二酸化炭素(CO2)を32年に26年比で5割程度削減するよう自動車メーカーに求める規制案を発表。EUも3月、合成燃料を使用する車両を除き、ガソリン車販売を35年以降に原則禁止する方針で合意している。合成燃料を認めれば日本製HEVの優位はまだ続く。

トヨタは硫化物全固体電池をまずはHEVに使用するとしている。ホンダはBEVとFCVしか作らなくなる予定だが、硫化物全固体電池はまだ発表されてもいない(AESCから調達してもいいだろうが)。

[6] EV・再生エネ拡大で「蓄電池人材」争奪戦、産学官新組織が立ち上がった|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 (newswitch.jp)

と言っても日本は安いので俺は興味が無い。そもそも電池って「安い」仕事なのだ。

脱炭素社会に向け電気自動車(EV)や再生可能エネルギーの普及が進む中、キーデバイスとなる蓄電池が注目されている。蓄電池の工場など全国有数の産業集積がある関西でバッテリー(電池)人材育成を図ろうと、産学官で構成する「関西蓄電池人材育成等コンソーシアム」が立ち上がった。3月に同コンソーシアムはアクションプランをまとめ、2024年度から工業高等専門学校向けなどを対象に教育プログラムを開始する。これ見ても生産能力を維持するための安い人材が欲しいって事情は伝わってくる。

海外は金はいいんだが、技術がわかっていないことに加えてその自覚が無く自信満々ってのが危なっかしい(2-3年でつぶれるかな?ってのが多いが、その程度では俺も元がとれんのだ。)。

したがって今のところは「遠隔操作」が無難だろうと思っている。日本にデフレ輸出してくれればいいのだ。それが難しくても、グローバルに原油消費量削減・天然ガス消費量削減してくれればいいのである。

[7] ちょっと地味なテーマだがついでに:鉛蓄電池と互換可能なニッケル亜鉛電池、サンプル出荷を開始:組み込み開発ニュース - MONOist (itmedia.co.jp)

----------------------------------------------------------------------

カザフスタンでもカナダから持ち帰ったというZn/弱酸性ZnCl2・LiCl水溶液/LiFePO4(カナダはLiMn2O4をやっていたがこれをLiFePO4に替えましたってことらしい(笑))をやっていたが、ものすごく分厚いセパレータを使って強引に「もっている」と主張していた。ちょっと苦笑せざるを得んレベルだったが・・・。

俺は水溶液でLiを使うのが馬鹿馬鹿しいと思ったので、別途、ワールドバンクから補助金をとってNiZn電池のプロジェクトを立ち上げたが(別途、現地の教育科学省からもカザフスタン人のやっていた従来技術の派生テーマとしてだが共通項である負極形成のプロジェクトの補助金は二つとった。競争相手はカザフスタン人というより欧米から来ている研究者たちだが、はっきり言ってちょろいので補助金をとるのは楽だ。)、現地人の金の管理がでたらめなのでプロジェクトを放り捨てた。

2015年の日本には既にこのような技術が有った(が、これもカザフスタン人に教えるのはやめた):日本ガイシはリチウムイオン二次電池などよりも小型化が容易で低コストな「亜鉛二次電池」を開発した。電池の正・負極を隔てるセラミックス製のセパレーターを新たに開発。ショートを引き起こす課題があり実現が難しかったニッケルと亜鉛による二次電池の実用化に成功した。・・・同社の開発したセラミックス製のセパレーターは、正極側からの水酸化物イオンは通しつつ、負極側からのデンドライトは物理的に遮断。短絡問題が起きず、ニッケルと亜鉛の電池を充電可能な二次電池にすることに成功した。

もっともそれをやっていた当時(2015年)も学会では一番の推しは活性炭/Na2SO4水溶液/NaxMnO2で、これの負極をTi酸化物系に替えて水素発生をどのように抑えるかがカギだって話をしていた。自分でやらなかったが、論文審査はたくさん頼まれた(笑)。その当時は無かったが、今は「濃厚電解液系」で水素発生は抑えられている -- コストがまだ高いが。

日本の場合はもちろんそんなことも無く、技術的な対策が打たれている:

金属負極のデンドライト問題、同志社大学がブレークスルー | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)/同志社大学 大学院 理工学研究科 教授の盛満正嗣氏は、亜鉛(Zn)やリチウム(Li)など金属負極を用いた2次電池を充放電させた際に負極上に樹状突起(デンドライト)が形成される課題を解決する技術を開発したと発表した。想定する応用先は、電気自動車(EV)やPHEV向け2次電池。「現在のEVやPHEVの1充電走行距離を1.5~2倍にできる可能性がある」(盛満氏)。残念ながら枯渇懸念の有るNiを使うのでそんなに大量に使うわけにもいかないが。デンドライトは金属負極を用いた高容量密度の2次電池の開発に数十年も付きまとっていた課題。これが解決すれば、「革新型電池」とも呼ばれる金属空気電池などの実用化に向けて大きな一歩となる。例えば、Zn空気電池の理論上の体積エネルギー密度は電解液別で約9700Wh/L、重量エネルギー密度は同1370Wh/kg。実用的なセルでも、重量エネルギー密度500Wh/kgは期待できるため、既存のLiイオン2次電池(LIB)セルの高性能品の約270Wh/kgに対して、約2倍。体積エネルギー密度はセルでもLIBに対して2倍以上に優位性が高いとみられるため、航続距離重視のEVであれば、800k~1000kmの実現が見えてくる。より短期間での実用化が見込める亜鉛ニッケル(Zn-Ni)2次電池でも、PHEVなどの電池単独での航続距離を1.5倍以上に伸ばせる可能性があるとする。電気自動車(EV)やドローンなどの電池の課題を大きく解決する技術になりそうだ。盛満氏の研究室が開発したのは、Zn負極から溶解したZnイオン(Zn(OH)42-)が水系の電解液中を“横”に泳がないようにする技術。“横”というのは、電池の正極と負極を貫く法線方向を“縦”とした場合の“横”。つまり、負極面に沿った方向を指す。盛満氏は「これまでイオンは、充放電の際、縦にだけ動くものという思い込みがあった。しかし、実際にはイオンは横にも大きく動いて、イオン濃度の不均一化を加速してしまう。そしてそれがデンドライトにつながる」。逆にイオンの横の動きを抑制できれば、デンドライトの成長を防げるのではないかと考えたとする。そこで実際に、1辺が数cmのZn-Ni2次電池セルに、上述のイオンの横の動きを抑制する工夫を施して試作したところ、1C(1時間で充電)のレートで充放電を5500サイクル繰り返しても、デンドライトの成長による容量の低下や短絡が起こらなかったとする。5500サイクル後の初期容量からの容量低下は約90%。放電電圧や充電電圧も初期サイクル時以外はほとんど一定で約1.6Vだった。「5C(12分で充電)や10C(6分で充電)という急速充放電でも1.5V以上の電圧を維持した」(盛満氏)。充放電後の負極表面は均一性が保たれ、デンドライトは形成されていなかった。一方、対照用に作製した、一般的なセパレーター(不織布)を用いた、今回の工夫なしのZn-Ni2次電池は、わずか7サイクル目でデンドライトが内部短絡し、それ以後の充放電ができなくなった。短絡後の負極表面は非常に不均一で、一部にデンドライトも形成されていたという。盛満氏らはこのイオンの横の移動を制限する技術についての詳細は明かしていない。ただ、既に特許申請は済んでいるとする。

悪くはないんだが、正極に枯渇懸念の有るNiを使うってのはイマイチなのだ。また、Znも枯渇懸念の有るメタルだ:平成20年度第7回(非鉄金属関連)成果報告会 資源経済シンポジウム 平成20年10月23日(木) 鉱物資源の安定確保と枯渇性 東京大学 生産技術研究所・環境安全研究センター 安達 毅

2008年の報告だが、東工大の細野の「元素戦略」も有ったように日本では良く認識されていたテーマだ。

Niはこの当時(可採年数は48年と言われていた)よりも急速に枯渇に近づいている。リチウムイオン二次電池での消費が急速に増えているためだ。BEVの新車販売シェアが10%を超えてきたのに加えて「再生可能エネルギーの拡大に不可欠な蓄電池が普及期に入った。2023年に世界で新たに追加される容量は前年比87%増の30ギガワットと、5年で約10倍に増える。リチウムイオン電池の価格が5年で6割も安くなり、各国政府による多額の補助金も下支えする。」って状況なのだ。

Znはこの当時で可採年数は24年と言われていた。

ということで、FDKのように自動車のスタータ用の鉛蓄電池の置き換えなど地味なところで使うのが無難かと思う。ただ、この分野、緊急性が無いのである。ほぼ100%リサイクルされているし(近年は中古バッテリーが中国に流れているって話も有るが)。

[8] ということで期待されているのかいないのかしらないZn空気電池もZn大量消費のリスクを冒すわけにもいかんのだ:新型電解液が充電式亜鉛電池の大規模応用の難題を解決 | SciencePortal China (jst.go.jp)

LinkedIn Post

[1] Materials/Electronics

[2] Electrochemistry/Transportation/Stationary Energy Storage

[3] Power Generation/Consumption

[4] Life

[5] Life Ver. 2

[6] 経済/民主主義

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?