質量と重さ(重量)

中学1年生で習いますが、よく考えると次々疑問がわき起こってくるのが質量の意味、そして質量と重さ(重量)の関係です。

通常、質量と重さについては次のように習います。

★質量と重さで習うこと

質量とは、「物体そのものがもっている量」です。

重さとは、「物体にはたらく重力の大きさ」です。

質量と重さでは、3つの違いがあります。

1、単位が違います。

質量の単位はg、kgです。

重さの単位はN(ニュートン)です。

2、測定器具が違います。

質量はてんびん(上皿てんびんや電子てんびん)で測定します。

重さはばねはかりで測定します。

3、場所によって変わるかどうかが違います。

質量はどこでも変わりません。

重さは測定する場所によって変わります。例えば、月では重さは地球上の六分の一になります。

しかし、少し考えてみると、いろいろ疑問がわいてきます。

「物体そのものがもっている量」とは何か?

g、kgは重さの単位だと思っていたのに違うのか?

重さの単位のNを日常生活で使わないのはなぜか?

・・・

★質量(物体そのものがもっている量)とは何か

今、私の目の前に分厚い辞書があります。

持っていると手が疲れてくるので辞書には「重さ」があることがわかります。

ところが、この「重さ」ですが、ばねはかりで測定すると、赤道付近で測るとほんのわずか小さくなり、北極や南極の近くで測定すると少し大きくなります。

また、高い山に登って測ると、少しだけ小さくなります。

場所によって変わるようなものを、その物体が持つ固有の量と考えることはできません。

つまり、「重さ」は、その物体がもっている真実の量ではない。

物体は別の何かをその物体固有の量として持っていて、「重さ」はその固有の量から生まれて、固有の量を推定させる別のものだと考えないと理屈に合わないことになります。

そこで、理科では、重さとは別のものとして「質量」というものが存在することを認めて、物体の持っている、重さに関係するが重さとは別のその物体固有の量、ある時々、場所場所での、そのものの重さを決めるもとになっている真実の量を、「質量」として取り扱うことにしたのです。

質量とは、「(1)ある物体がもつ(2)重さに関係する(3)固有の量」です。

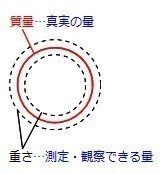

質量は、質量真実の量ですが、われわれはそれを完全にとらえることはできません。

質量は、仮想のものではなくて、本当に存在する量です。

しかし、私たちは、重さや加速度を測定・観察することを通して、質量を推定することしか、できません。

これが、理科の立場です。

1kgの定義は、「国際キログラム原器の質量を1kgとする」です。パリの国際度量衡(どりょうこう)局に、温度などの影響を受けないように気密の容器に入れて、直系約39mm、高さ約39mmの、プラチナ90%、イリジウム10%でできた金属が保存されており、それが国際キログラム原器です。)

★g、kgは質量の単位である

小学生のとき、そして日常生活では、gとkgを重さの単位として使いますが、中学生、高校生は、理科では、g、kgを重さの単位として使ってはいけません。

g、kgは質量の単位であり、重さの単位はNです。

そして、中学理科の範囲で、質量を式で扱うのは密度だけです。

密度(1立方cmあたりの質量)は質量÷体積で求められる量で、単位はg/立方cmであり、密度を求めるときは重さではなくて質量をもちいます。

★日常生活とg、kg、N

買い物などの日常生活では、重さの単位としてg、kgが使われており、Nを使うことはほとんどありません(現状では使ってもおそらく相手に通じません)。

わが国でもできるだけ国際単位系(SI)の単位を採用するという国の施策によって、まず、平成14年度の理科の教科書から、重さの単位としてN(ニュートン)を使うことになりました(それまでは、理科では、重さの単位としてg重(グラム重)、kg重(キログラム重)を使っていました)。

しかし、まだ国民一般には浸透しておらず、日常生活で当たり前に使われるようになるには時間がかかりそうです。

俊英塾代表。「塾学(じゅくがく)」「学道(がくどう)」の追究がライフワーク。隔月刊誌『塾ジャーナル』に「永遠に未完の塾学」を執筆中。関西私塾教育連盟理事長。