映画のなかのマンション<1>~『憎いあンちくしょう』~ @バビロン再訪#40

住まいの主要な形態としてすっかり日本に定着したマンション。世帯数に占める分譲マンションの割合(マンション化率)は、東京で27.6%と約3割を占めている (東京カンテイ プレスリリース2010年1月30日)。

下線部リンク先 : シリーズ「映画のなかのマンション」では、世界の映画でさまざまに描かれてきたマンションを追ってみる。

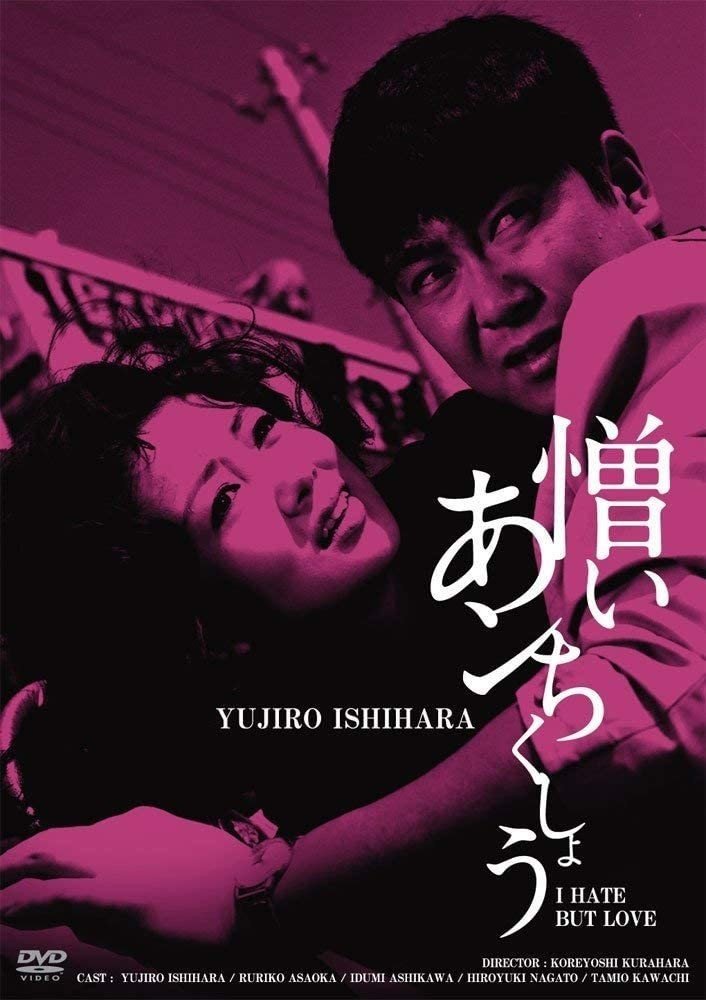

第一回目は、『憎いあンちくしょう』(蔵原惟義監督 山田信夫脚本 日活 1962年)を取り上げる。本作は日活アクションの「記念碑的作品」(渡辺武信)として知られた作品だ。

『憎いあンちくしょう』はこんな物語だ。

石原裕次郎演じるタレント北大作は若きマスコミの寵児。その敏腕マネージャー兼恋人の榊典子(浅丘ルリ子)。二人は自身たちの愛を新鮮なままに継続するため、キスをしない、肉体関係を持たないなどのルール決め、仕事のパートナーと恋人という立場を際どく使い分けながら、ふとした時に忍び寄る倦怠や虚しさを忘れるかのように、TV出演などで超多忙を極めながらマスコミ業界を泳いでいる。その奇妙なルールによる二人の関係は既に730日になっていた。

熊本の無医村にジープを無報酬で届けてくれるヒューマニズムを理解するドライバーを求む、という風変わりな新聞広告をきかっけに、裕次郎は東京の下町で中古ジープの購入のために働き、熊本の医師(小池朝雄)と2年間の遠距離恋愛を続けている女性(芦川いずみ)と出会う。なにものかに突き動かされるように、裕次郎はそのジープを自らが運転して熊本まで運ぶことをTVの本番で公言する。すべてのスケジュールを放り投げて、オンボロジープを運転して熊本に向かう裕次郎。芦川たちの「純粋愛」に悪態をつき、ジャガーXK120を駆って裕次郎の後を追いながら、あの手この手の説得と妨害工作を企てるルリ子。マスコミ業界の怒り、売名行為と非難する人、その心意気を賞賛する人、有名タレントの突然のご乱心をヒューマニズムというテーマでちゃっかり番組に仕立て上げるやり手のプロデューサー(長門裕之)。ストーリーは、東京から熊本にいたるロードムービーを縦糸に、裕次郎とルリ子の愛をめぐる駆け引きという抽象的なテーマを横糸に展開してゆく。

映画は、ゴダールの『勝手にしやがれ』ばりの手持ちカメラを駆使し、対象に迫る、荒々しいカメラワークで、衝動的で感覚的な主人公たちの姿をとらえる。

主人公の裕次郎の住まいとして登場するのが「グリーンマンション」。総武線がそばを走っていることから、立地するのは代々木や千駄ヶ谷あたりであることが判る。

裕次郎の部屋710号室はこんな間取りだ。玄関ドアを開けるとすぐそこはリビングルームで、右手にガラスのパーティションを挟んでキッチンがある。正面は横長の大きな窓になっており、その先はベランダだ。リビングの右手にはベッドルーム、左手には水廻りが配されている。

いわゆる1LDKの間取りだが、今どきのマンションの田の字プランとは異なり、玄関三和土や廊下などがなく靴履きのまま玄関ドアを開けると広々とした空間と大きな窓が現れる。バーカウンターのようなハッチが設けられたオープンキッチン、収納で間仕切りながら設えられたインテリア、電動ブラインド、デスクとクローゼットが備わったベッドルームなど、シンプルでオープンで、日常性や生活感などとはおよそ無縁な空間にたちまち魅了された。これがマンションというものかと目を奪われた。

当時は、いわゆる第一次マンションブーム(1963~1964年・昭和38~39年)といわれたあたりでも、マンションといえば、都心に建つ、会社役員、経営者、芸能人、文化人など限られたクラスが住む高級レジデンスのことを指す言葉だった。

マスコミの寵児である北大作の住む「グリーンマンション」には、そうした日本のマンション黎明期の姿が投影されている。

ちなみに、いわゆるファミリー向けのマンションが普及していくのは、区分所有法が施行され(1963年・昭和38年)、民間金融機関の住宅ローンがマンションにも適用され、住宅金融公庫のマンション融資(1970年・昭和45年)が始まるなどする1970年前後からだ。

ジープとジャガーはひたすら一般道を走る。それもそのはず、1962年には東名高速も名神高速もまだ完成していない。東京オリンピックはその2年後のことだ。

日本は政治と産業の時代の真っただ中。1970年というピークに登り詰めてゆく最中の時期だ。国家と個人のアイデンティティ回復と経済成長のドライブがぴったりと一致していた幸福な時代だ。

本作が「記念碑的傑作」といわれるのは、そうした「大きな物語」(ジャン=フランソワ・リオタール)がまだ機能していた1962年という時期に、その後に訪れる消費社会というテーマを見据えているからでもある。

主人公二人の奇妙なルールとは、愛の形骸化、愛の倦怠、愛の日常化という現実的な愛の脆さを知っているがゆえに、そうした現実を否定し、虚構化(形式化)した愛を演じることだといえる。

それはアレクサンドル・コジェーブが『ヘーゲル読解入門』の注書きで語った「スノビズム(★1)」という態度に通底する。コジェーブの言う「スノビズム」とは、現実を「否定する実質的理由がないにもかかわらず、『形式的価値に基づいて』それを否定する行動様式」だ(東浩紀 『動物化するポストモダン』)。

「大きな物語」を無効にしたものは消費社会の豊かさだ。歴史も、政治も、重厚長大も、追いつけ追い越せも、消費社会の豊かさのなかで溶解した。こうした豊かさの弛緩のなかで「大きな物語」の代わりに必要とされたのが虚構であり形式だ。

裕次郎はひとり深夜のベッドでこうつぶやく。「つまんねぇなぁ・・・。しょうがねぇやな」

「スノビズム」とは、消費社会の倦怠、焦燥、虚しさを忘れて生きるために要請される行動様式だ。

虚業としてのTVタレントの男と一人暮らしのキャリア女性という本作での設定は、1960年代において、その先の消費社会を先取りするために、意識的に選択された仮構であり、その象徴的道具がジャガーXK120であり、「グリーンマンション」である。

裕次郎のジープを追いながら、さまざまな妨害工作を仕掛け、マスコミ業界の華やかな日々と同志的愛というかつての「幸福」に戻ろうとし、以前の二人の虚構の物語へ帰ろうと説得を試みるルリ子が、裕次郎のそうした虚構への嫌悪と否定、そしてそこからの脱出という賭けに徐々に同期し、ある種の覚醒に至るまでが、ジープとジャガーの疾走とともに描かれる。それを演じ切る浅丘ルリ子の演技は裕次郎を完全に凌駕している。

ジャガーXK120が、九州到着の直前の山道で、後輪が脱輪し崖下で大破するには、その覚醒を象徴している。

ジープを運び終えた主人公二人が、「純粋愛」にふさわしい絵柄を求めるマスコミのカメラの前で、戸惑いを隠せないでいる小池朝雄と芦川いずみの手を結び合わせた後、緑の丘に向かい、輝く夏の太陽のもと抱擁するシーンで映画は幕を閉じる。

虚構とそこからの脱出という悪戦苦闘の果てに、自らの愛を確信する主人公二人を象徴するシーンであり、ひいては日活アクションのテーマである虚構性による真実の照射を象徴するシーンだ。

でも僕たちは知っている。その先に彼らを待っているのは、「スノビズム」ですらその有効性を失った日常であり、消費を強いられながら、絡まりつく倦怠と虚しさを生きる世界であることを。

大作と典子はまた新たなルールを考え出し、新たな虚構を演じるだろう。しかしながら、それが繰り返されるなか、能動的だった「スノビズム」はいつの間にか受動的な「シニシズム」へと変わり、虚構による緊張は、日常化した消費の安寧のなかに融解してゆく。

主人公たちは、もはや「グリーンマンション」には住むことはないだろう。二人が生きるのはありふれた幸福であり、二人が住むのは、きっと田の字プランのありふれたマンションである。

(★1)スノビズムとは通常「俗物根性」と訳されることが多く、コジェーブのいうスノビズムと「俗物根性」とは一見まったく無関係のようにみえるが、スノビズムのもともとの語源は、ケンブリッジ大学の大学人に対して市井の人を区別する意味で靴屋(snob)が隠語的に使われていたことに端を発しており、その後、上流階級的価値観にあこがれ、それを気取る中・下流階級の人の態度を指すようになった言葉であり、日本語訳としては「紳士気取り」というような方がそのニュアンスを伝えている感じだ。「紳士気取り」とは、いってみれば、本来は上流階級の出自ではないにも関わらず、服装や趣味や立ち振る舞いなどにおいて形式的に上流階級を気取ることによって、自らの中・下流階級の生活や価値観を否定する態度であるといえ、そう解釈すると、コジェーブのいうスノビズムにぴったり合致してくる。

(参考文献)

渡辺武信 『日活アクションの華麗な世界 上』 未来社 1981年

アレクサンドル・コジェーブ 『ヘーゲル読解入門』 国文社1987年

東浩紀 『動物化するポストモダン』 講談社現代新書 2001年

(★)top画像 : Photo by HSV_ Jaguar XK120V / CC BY-SA 3.0

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?