四国のひとに聞いてみる! Vol.4〈西村和宏 氏〉 -芸術に今、これから出来ること-

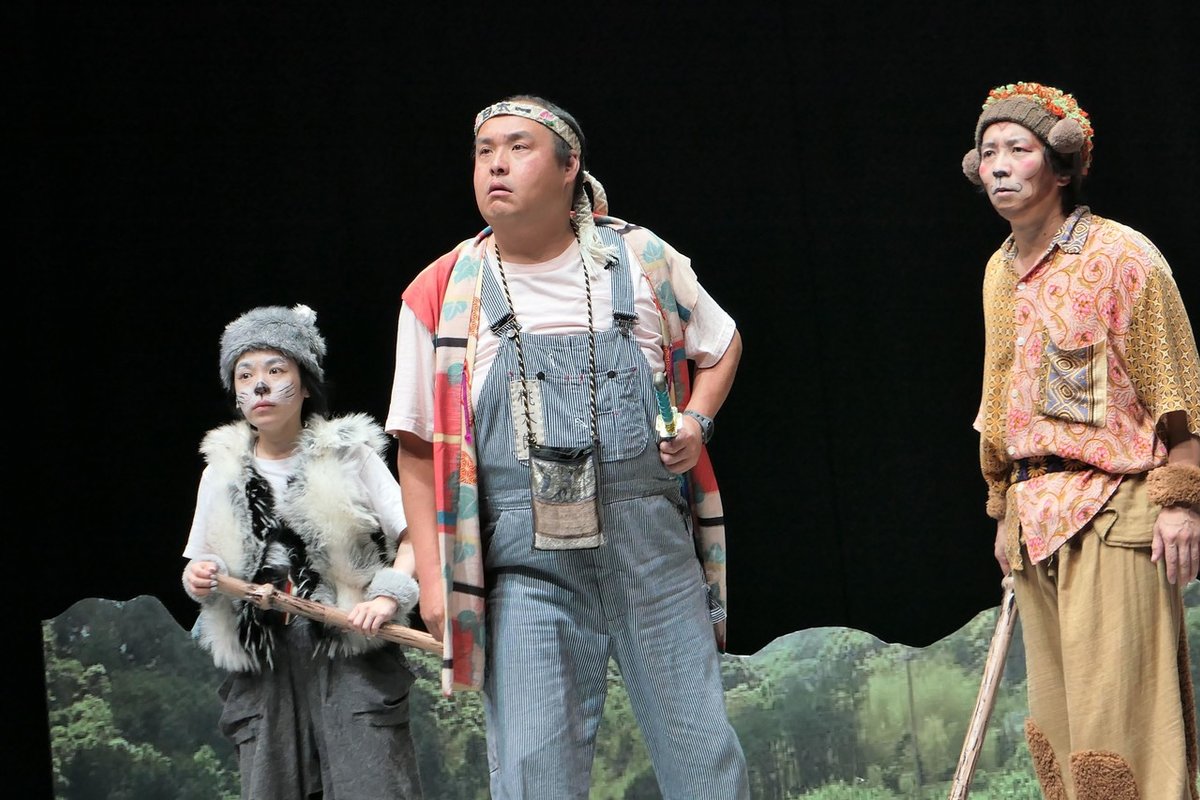

※TOON戯曲賞2018大賞作品「草の家」(撮影:冨岡友理)

今回は香川を活動の拠点とされている演出家の西村さんにお話を伺いました!

西村和宏(にしむらかずひろ) 氏 (演出家、サラダボール主宰、四国学院大学准教授、青年団演出部、ノトススタジオ芸術監督)

〈プロフィール〉

1973年生、兵庫県出身。1999年より川村毅氏が主宰する劇団第三エロチカで俳優として活動。2002年にサラダボールを立ち上げ、以降すべての演出を手掛ける。2005年より平田オリザ氏が主宰する劇団青年団の演出部に所属。2011年より四国学院大学身体表現と舞台芸術マネジメントメジャー(演劇コース)にて教鞭を執る。これを機に活動の拠点を香川県に移し、高校生向けのワークショップや市民劇創作、子供向け音楽劇など四国内で幅広く演劇教育や創作活動を行っている。

- 西村さんのこれまでと現在の活動、四国での活動についてお聞かせください -

2002年にサラダボールという劇団を立ち上げ、以降、主宰・演出を務めています。2005年からは平田オリザ氏が主宰する劇団青年団の演出部にも所属しています。

2011年に香川県善通寺市にある四国学院大学が中四国初の本格的な演劇コースを新設することになり、そこの常勤講師として採用されましたので家族とともに東京から香川に移住しました。それに伴い、劇団の拠点を香川に移し、年1から2回のペースで劇団公演を行なっています。

2017年からは「拠点四国」を劇団として掲げ、四国ツアー実施など活動の幅を四国に広げています。小豆島町で島民と『二十四の瞳』を創って上演したり、内子町に学生たちと滞在して『平家物語』を内子座で上演したり、東温市で戯曲賞の『草の家』を滞在制作したりとレジデンス型の公演も四国内で行っています。また、昨年のサラダボール公演『隣にいても一人』では出演してくれた俳優3人が東温市在住ということもあり、稽古を東温アートヴィレッジセンターでさせていただきました。

演劇ワークショップは大学生以外に、小学生から一般の方まで幅広く手がけています。こちらは主に演劇を使ったコミュニケーション教育や表現方法を身につけるためのワークショップをやっています。最近は子供向けの音楽劇や参加型の劇を創り、四国内のツアーをしたりもしています。

- 昨今の新型コロナウイルスによる影響をどう捉えられていますか? -

国民の分断と相互監視が始まったことに強い危機感を抱いています。この新型コロナウイルスの影響は業種や雇用形態、地域によって被害の差や情報量の差が違いすぎます。テレワークで働けて給料も変わらない人もいれば、医療従事者や運搬業、スーパーの方々、保育士さんたちなど危険に晒されながらも通常業務を行なってくださっている方もいて、かと思えば、すでに職を失い家を失った人もいる、職種や住んでいる地域によって見えている世界が違いすぎます。これにより国内に大きな分断が生まれ、誰にも共感できず、他人を責める状況が続いていると私は考えています。他者への想像や思いやりが持てず、自らを正義とし、休業要請に従わない店を責めたり、罹患者や家族を責めたりする、誰かの発言を匿名で責める、国全体が非常にまずい状況になっているんじゃないでしょうか?

舞台芸術や各種イベントは最初のクラスターがライブハウスであったこともあり2月末から自粛が続いています。まず最初に各種イベントや文化芸術・スポーツがスケープゴートにされました。そのあとは夜の繁華街、飲食店、パチンコ店でしょうか。今では公園で遊ぶ子供たちですら非難されます。憂さ晴らしに魔女を仕立て、魔女狩りをする、そういう社会を政府やメディアが容認している、そういう国になってしまった。

これは、すべて政府の責任だと私は思います。国民が苦しんでいる時に、与党はやれ和牛券だ、お魚券だと言い出し、挙げ句の果てに予算466億円を組んで配りだしたアベノマスクは不良品騒ぎになるわ、受注先はペーパーカンパニーの疑惑はあるわ、と、全くもって理解できないことが続いています。

もし、こんなエピソードが続く戯曲を学生が書いてきたら、「ネタとしては面白いけどリアリティーがないねー」と指摘したと思いますよ。フィクションですらバカバカしくて受け入れられないことがこの国では日替わりで起きています。

また、自粛も要請ばかりでちゃんとした補償がありません。あっても、手続きが煩雑でハードルが高く、採択率もかなり低い。ようやく出てきた一律10万円の話も、今だ国民には届いていません。10万円よりも自動車税の請求や法人税の請求の方が早くきて、こんな状況では自殺を考えてしまう方もいると思います。

466億円って、国の年間の文化予算の半分近くですからね、それで、布マスク2枚すらまともに配れないってどんな先進国なんだよ、って。

徹底したPCR検査等ですでに感染拡大が落ち着きはじめた韓国や台湾が羨ましいです。ニュージーランドのアーダーン首相のテレビメッセージや対応が素晴らしくて泣きそうになりました。ドイツのモニカ・グリュッタース文化相は「アーティストは今、生命維持に必要不可欠な存在」と断言し芸術や文化の部門で活動するフリーランサーに大規模な支援を行なっています。

翻って、私たちの国はこの段階でも「絆」とかを持ち出し、科学的根拠も数値目標も示さず、PCR検査も増やさず、医療体制の強化もせず、補償も弱者支援もせずに、国民に痛みだけを押し付ける、本当にひどいと思います。

こんな国になんで税金を納めなきゃいけないんだと憤りを覚えています。新型コロナウイルスで浮き彫りになったのは、現政権の無能さと非情さ、日本がこの10年で先進国から脱落したという事実です。

今、わたしが個人的に一番心配しているのは、幼い子供達への教育です。3ヶ月に渡り、教育の機会を奪われた子供達への支援も政府は現場任せで、何もしていないといえます。親にお金と時間がある家庭はまだ子供のケアができるのでいいんですが、そうじゃない家庭の場合を想像すると教育格差の広がりや虐待などが本当に心配です。

結局、この新型コロナ禍で一番被害をかぶるのは社会的弱者です。だからこそ、政府の手厚い支援が必要なのに、現政権はそこへの想像力もやる気もない。本当に腹立たしいです。とにかく、早急に、さまざまな角度からの弱者のための支援、セーフティネットを確立してほしいと思います。

- ご自身の活動で実際に影響を受けていることはありますか ?-

勤務先の大学は卒業式、入学式、新入生のオリエンテーションが中止になりました。授業は5月末までオンライン授業になりました。

高校生を対象とした演劇ワークショップなど演劇関連の仕事は7月下旬まで全てキャンセルになりました。また、5月に松山(シアターねこ)と善通寺(ノトススタジオ)で上演を予定していたサラダボール公演『三人姉妹monologue』が延期、同じく劇団で予定していた『サド侯爵夫人』のキャストオーディションと6月のリーディング公演が中止になっています。10月の公演については現在劇団内で協議中です。

他にも今年度、ノトススタジオ(大学内施設)で予定していた学生の演劇公演やプロの招致公演、ワークショップなどの企画の準備が進められない、宙ぶらりんな状況です。

※延期になったサラダボール公演『三人姉妹monologue』(撮影:冨岡友理)

- この状況下に置かれた舞台芸術がなせることは何だとお考えですか? -

すでに国内外を問わず、様々な劇場・団体がオンラインで過去作品の上演や、ZOOMなどを使った新しい表現・ワークショップの試作を始めています。そこに可能性はあると思いますし、このような状況下にあって前向きな姿勢で取り組む姿が素晴らしいと思っています。こうした機会に今までその国や劇場に行かなければ観られなかった、世界の多様な作品たちに是非とも出会って欲しいと思います。・・・と人には勧めながら、私はあまり観れてません。たとえ、観はじめてもすぐやめてしまう。なんでだろう、と考えたんですが、演劇って、やっぱり劇場で共有する“空間”と“時間”が大事なんだということに気がつきました。もちろん、それは私にとっては、ということですが。あとは俳優が“そこに存在する”ということでしょうか。その違いが大きくて、どうしても最後まで観る気になれないのです。困ったものです。

少し、話の視点を変えます。

舞台芸術に限らず、家での自粛期間に多くの人は映画やドラマ、小説、漫画、音楽に時間を費やすことで心の安定をどうにか保てているんじゃないかとわたしは想像します。(もちろん、違うという人もいるでしょうが)この新型コロナ禍の非常時に芸術が人々の心を救っているのです。だから、「舞台芸術がなせること」と言うより「するべきこと」は、やはり、「途絶えない・生き残る」であると思います。芸術は水道の蛇口のように、ひねれば止まり、またひねればすぐに出ると言う類のものではありません。一度、途絶えるともう二度とその水は出ないのです。

とはいえ、個々人の努力ではこの新型コロナ禍の長い期間を生き残ることはできません。国が、行政が支えるしかないのです。このままでは、新型コロナウイルスが収束した後に、舞台芸術を観に行こうと思っても、劇場は潰れ、スタッフはいなくなり、創り手もいないという未来が待っています。舞台芸術だけではありません。街の小さな本屋も、ミニシアターもおしゃれな個人経営のカフェも、そうした地域の文化芸術を支えてきた様々な文化資産が根こそぎ消えてしまうのです。そんな社会になってもいいですか?そんな地域に住みたいですか? そんな地域に未来がありますか?少なくともわたしはそうは思いません。

未来のために、今の舞台芸術が必要であり、今のアートが必要であり、今の地域文化が必要なのです。だからみなさんに芸術文化を応援していただきたいし、その公共性を理解していただきたいと思っています。

(補足)

誤解を招かないように念のため申し上げますが、演劇だけを特別視しろという話をしている訳ではありません。様々な支援が必要であることを前提で、わたしは演劇という専門家として、文化芸術の公共性や、支援の必要性を訴えています。

- 香川、四国での今後の活動についてお聞かせください -

5月公演予定だったサラダボール公演『三人姉妹monologue』は年度内の公演を目指し、オンラインでの稽古をしています。チェーホフの三人姉妹を「三人の女優だけでモノローグを多用しながらソウルフルに演じる」というコンセプトで、三人姉妹の世界を再構築しています。オンラインで原作を声に出して読み、私がテキレジした台本を声に出して読み、みんなで意見交換し、台本を直すと言う稽古を重ねています。時間をかけてチェーホフの作品にのぞんでいて結構楽しいです。公演が延期になったことはとても悲しいですが、それを糧に、より重厚な三人姉妹になるように、新型コロナウイルス収束後の“生きる力”になるような作品を目指して頑張ります。

10月は三島由紀夫の『サド侯爵夫人』を劇団公演として香川で上演する予定ですが、延期や上演形態の変更を検討しています。また、幼児向けの新作を今年度作る予定でしたが、どうなるか今のところはまだなんとも言えません。

こうした延期や保留が続くなか、この4月に新しく立ち上げた企画もあります。松山在住の俳優数名に声をかけ、“オンラインで戯曲を読む”という勉強会をはじめました。戯曲をいくつか声に出して読んでみて、感想を言い合う。こうした戯曲の中からみんながやりたいものを選んで来年度、松山でクリエイションしようというものです。新型コロナが拡大する中、家でひたすらSNSを見ていると気分が滅入ります。わたしは劇団員と松山で知り合った俳優たちがいてくれて本当に助かっています。こういう時に、前を向いて仲間と好きな演劇の話ができる、それだけで救われています。

子供向けの演劇作品も上演する準備は進めています。学ぶ場所も遊ぶ公園も奪われた子供たちはまだ表面上にその変化はみせてなくても、心の中ではひどく傷つきストレスを溜め込んでいると思います。どうにか、その傷を癒し、立ち止まってしまった成長の助けとなるような芸術作品を創りたいと思っています。

今回、色々ネガティブなことも言いましたが、そうは言っても、今の私はわりと前向きです。一時期はSNSばかり見て不安で心がダメになりかけましたが、夜中にチェーホフのセリフと向き合ったり、演劇仲間とシェイクスピアのセリフの美しさについて語り合ったり、3歳になる息子との散歩中にてんとう虫を見つけて喜びあったり、魚屋さんで買ってきた魚をさばいてみたり、粗大ゴミを捨てたり、何度も断念しながらいつか読もうと思っていた『カラマーゾフの兄弟』を読みすすめているうちに随分と心が落ち着きました。

それで気が付いたんですが、四国という土地はかなり恵まれているな、ということです。現状、さまざまな方の努力により感染も比較的抑えられていて、私の知る限りでは医療崩壊も起きていません。観光地や公園は全て閉鎖されましたが、近所に神社があり池があり、海があり、山がある。散歩やボール蹴りくらいは十分にできます。こんな大変な状況下でもちゃんと人と人の繋がりがあります。周りの人と自然に毎日感謝しています。

これは私の希望的観測ですが、四国は国内では比較的早く、経済活動が再開し、それなりに感染を抑えながらの生活をはじめられる気がしています。そしてそうなった場合、最初に舞台芸術の活動を再開できるのは、私たちのような小さな集団であると思います。感染リスクが軽減されることが前提ですが、民間から少しずつ再開し、安全性を証明できたら公共での舞台芸術も再開ができるのではないでしょうか?もちろん、今までのような公演とはちがう、ソーシャルディスタンスや除菌を徹底した、命を最優先とした公演になりますが、それでも、舞台芸術は再開できると思います。だって、2500年も演劇はなくならなかったし、人類はつねにウイルスに勝ってきたのだから。

だから、いつでも演劇活動が再開できるように、今は力を蓄えたいと思っています。戯曲の勉強会をしたり、読んでなかった小説を読んだり、見逃していた映画を観たり、猫と昼寝をしたり、手の込んだ料理を作ったり、息子と虫取りをしたり、そういう生活を今は送ります。

いつか皆様と劇場で会える日を信じて。

※四国学院大学内施設ノトススタジオ

西村さんありがとうございました!

インタビュアー:田中直樹(東温市 地域おこし協力隊)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?