初学者向けのSLJ講座

どうもこんにちわ。ぼくたちを取り巻く数多の問題についてよりよい未来のために研究し、考察してみます。今回はいわゆるSLJ、スーパー・ライト・ジギング、ってやつです。ついでにジギング全般にも多少言及してみよっかな。

1.SLJについて

でも、せっかくタイトルで「SLJ」と謳ったので、まずはSLJについて見てみます。

そもそもSLJってどんななの?っていうとですね、ジグをぴょいって落としてテロテロ巻いたりチョイチョイ動かしてると美味い魚がぎゅーんと釣れるって感じの楽勝かつ優勝な釣りをジギングというのですが、その際使うジグをすごく小さくするverです。もちろん、釣れれば楽勝ですが、そんなにも釣れませんw。

ジグのみならず、ロッドやリール、ラインも軽い感じのものを使う、使ってて楽チンな道具立てで遊べるのがSLJってーやつでございます、多分。

でね、最初にSLJをある程度定義しておいた方がわかりやすいだろうし説明もしやすいと思いますのでやってみますね。

でも最初から躓く感じですが、定義は非常に曖昧かと思います。が、あえていうなら20-60gくらいのメタルジグを使う釣り、で概ねいいと思います。大まかに言うとしたらですが。

世に言うSLJのジグ代表、TGベイト。こういうやつを使ってやるつりです。

SLJと他のジギングとの住み分けはだいたい以下のような感じでしょうか。

--

SLJ:20-60g

ライトジギング:45-120g

ジギング:100-200g

ディープ・ヘビージギング:200-400g

スーパーディープ・スーパーヘビージギング:500g-

--

こうした感じではございますけれども、上記は大日本ジギング振興協議会世田谷特別支部、みたいな非営利団体とか権利能力なき社団とかがあってそこが定めている明確な定義、ってわけではありません。

なんとなく、ふわっとした感じの定義というか、自分の中の区分というか、他人と意思疎通するためのおおよその目安みたいな感じですかね。世間一般の認識もこんなもんではないでしょうか。ぶっちゃけ、ライトだスーパーライトだといっても、ジグの重さが違うだけで、ルアーを動かして釣る、という点ではみんな一緒です。身も蓋もない言い方ですがw

そして更にSLJの定義を曖昧模糊とさせる見解もあるようです。。

というのは、上記では、ジグのウェイトでジャンルの区分を記載しましたが、人によっては、14cmとか、ジグの大きさで区分する人もいるようです。つまりどっちやのん?と。

でもね、重さで区分したほうが妥当だと思うのですよ。だいたいスーパー「ライト」ジギングの「ライト」って重さを指してるわけですよね?なら、ここに大きさを持ち込むこと自体がナンセンスな気がします。

重さで区分したほうがいろいろとわかりやすいと思います。詳細、以下説明してまいります。

1-1.ジグの形状とSLJ

メタルジグは、長さの観点から見ると、ベリーショート、ショート、セミロング、ロングと、形状で見るとリーフ、スリム、ノーマル、ティアドロップ等々、呼び方に個人差はあると思いますが、様々あります。

↑はすべて60g。それぞれに形が違いますし、メーカーごとに様々。

ゆえに大きさ(≒長さ)や形状で分類するとヘンテコな感じになると思います。8cmまでがSLJ、みたいな定義になるといろいろおかしくなるのです。まずはおおよその重さで考えておくのが良さそうです。というのがタックルとの兼ね合いもあるからです。

1-2.SLJロッドのスペック

また、ジギングに使うロッドですが、大抵その強さというか使用範囲は重さで区分されています。ジグの大きさ(長さや表面積等)では区分されてません。いわゆるSLJ用は適正範囲が〜60gとかなんじゃないですかね?

ダイワのヴァデルです。

メーカーとしても境界線を明確にしづらいようで、「+α」という表記がありますね。

以上、ジグそのものとロッドの二つより、SLJの定義としては60gまでくらいのジグを使って釣る手法、と重さで区分するのが妥当な気がします。

で、ですね、ジグとロッドはいいとして、SLJの定義についてはあと二つくらい面倒な問題が出てくると思うんですよ。蛇足ながら一応書いておきますね。

1-3.対象魚の問題

小さい(≒軽い)ジグで、パワー控えめなロッドを使って行うSLJですが、釣れる魚の大きさは選べません。近海なら1m超のタチウオとかシーバスとか、5kg前後の青物やマダイ等、まぁまぁなファイターが釣れてしまうこともあると思います。

ですので、それを踏まえたタックル、ヘビー級のロッドとラインシステムで45g程度のジグを使う釣りは、ジグだけ見ればSLJだけど、それってフツーのジギングでは?って話もあります。でもジグが45gなのでSLJって言ってもいいような気もしますけど、違うような気もします。まぁなんでもいっか。ていうか、わざわざ言うまでもないですね。

1-4.ジグの重さの考え方の問題

この問題は永遠に続く気もするのです。ジギングって幾つかパターンはありますが、基本は釣りたい魚が居る層でジグを泳がせて釣る手法、だと思います。では魚がどこに居るのかというと、魚種によります。ジギングで、とりわけSLJで釣りやすい魚を層別に見ると以下みたいな感じでしょうか。

--

表層:〜3m程度:カマス等

中層:上から10m〜下から10m:アジ・サバ等青物全般、メバル、ハタ類、タイ類、等

底:下から5m:カサゴ、ハタ、タイ、ホウボウ、ヒラメ、マゴチ、等

--

そしてですね、上記1-3とも絡む問題なのですが、ヒラメをSLJで釣りたい、とします。水深は20mと仮定します。そうなると普通であれば水深m±(10〜20)gくらいのジグ、つまり10-40gくらいを使うこととなるかと思います。幅があるのは潮とか風とかの影響と、その時点での魚の食性を考慮するためですね。そうなるとSLJが最適なんじゃん?と思いますよね。ぼくもそう思います。

だがしかし、大きい魚を釣りたいのであれば、ルアーも大きいほうがいい場合があって、そうなってくると40gくらいのジグでは小さすぎたりします。ここで発生するのが、タックルは弱くていいのでジグだけライトじゃなくなる、問題です。水深浅い≒ジグは軽いのがいい≒SLJみたいな図式が往々にして出来上がっていて、まずポイントの水深を聞き、浅い?それならSLJがいいな、といった思考プロセスですね。

ジグを、魚の泳層まで仕掛けを届ける重りとして考えるのであれば上記の考え方は妥当だったりする場合もありますが、ジグをルアーとして考えると完全に不正解な場合もあったりする問題なのです。ライトタックルで200gくらいのジグを使うのがいい釣り、という特殊なケースです。

タイラバタックルを使いスモールジグでも釣れる好例。

いずれにせよ、どうでもいいっちゃーどうでもいいのですが、SLJってのは大凡のジャンルと、考えてその都度釣れる釣りをすればいいんじゃないですかね。水深、ロッド、ジグ、どれかがSLJぽかったらもうそれはSLJでいいんじゃないですか?だって本人がSLJやってると思ってるんでしょ?なんならプラグ投げててもロッドがSLJならいいんじゃん?それはダメか。。。w

2.SLJのメソッド

次にメソッドについてです。簡潔に説明しますと、SLJのメソッドはジグを釣りたい魚の泳層まで落とし、ある程度巻き上げる、その際、場合によってはルアーにアクションをつける、それを続けルアーが目標地点から外れたというか魚が居そうなレンジを外れてしまったら再度落とす、そして誘う。これを釣れるまであるいは釣行時間の終わりまで繰り返す。

以上です。

ざっくりしすぎかとも思いますが、これだけなんですよね。。。めんどくさいけどもう少し詳しく、相当頑張って説明してみましょうか。

2-1.ジグを落とす、について

スタート地点から説明します。まず、海況等々、その時点での状況にもよりますが、ジグを真下に落としてもOKな場合と、少し投げて角度をつけて引いてきたほうがいい場合があったりします。

船の真下に魚の群が居るのが明確な場合であれば、さっさと落とす、魚がどっかに行く前に、我先にスピリッツ全開で誰よりも早く落とすのがいいです。早く落とせよ、と思います。一方、どこに魚がいるか不明な場合は広範囲に探るべきかと思います。

前者はアジ・サバの群れを見つけたような場合、後者は水底に居るカサゴとかマゴチとかハタとかを探す場合です。でも探すのがめんどくさかったら真下に落として無心で上げ下げを繰り返してみてください。運がよければ釣れるかもしれませんし、でもやはり釣れないかもしれません。

2-2.ジグを巻き上げること、について

シンプルだけど奥が深いというか、工夫の余地があるのがこの部分です。タイラバと共通する部分があるかと思います。

基本、ルアーを引いてくる行動の本質はリールで巻いてくることです。SLJの基本は一定のスピードで巻き上げてくる、だと思うのですが、潮の動き、ジグの形状、狙う魚の種別等々、によって釣るために様々な微調整が必要になると思います。

個人的にここの過程では、ジグの形状が最も重要かと思います。というのは、ジグによっては巻き上げる際にほぼ動かないで上がってくるもの、バタバタ震えながら上がってくるもの等があるのです。その動きによって釣れたり釣れなかったりします。つまりSLJって、巻き上げの速度x動かし方xジグの形状で釣れるパターンを見つけるゲームなんですね、たぶん。

2-2-1.巻き上げる際のアクションについて

ジグというのは、非形而上ではイワシや小アジ、小サバ等の小魚や、エビカニなどの小動物に似せたものなようです。そうした海の生き物の動きを真似ることでフィッシュをテンプトして、判断力を鈍らせ錯誤させ、つまり騙して釣り上げるわけです。人間界で言えば、そうじゃないのに金持ちのマネをしたり、学歴とか経歴を詐称したりして女性を誘惑するのに酷似している気がしますね。なので、詐欺師みたいな人が、見せ金やサクラみたいな知り合いを使うのと同様に、ジグ界でも、小魚や小動物感を演出するために、多少動かしたほうがいいのですね。で、問題になるのはその動かし方です。

一例をあげますと次です。まずジグを落とします、止まったら

(a)ラインが張っている状態でロッドを跳ね上げてジグを動かします

(b)ジグがフォールしている間にリールを巻きます

(c)ラインが再び張ったら再度ロッドを撥ね上げます

これの繰り返しが基本です。以下、細かく説明します。

(a)と(B)のコンビネーション

擬音が多くて低脳感ムンムンで恐縮してしまいますが、ロッドの跳ね上げかたと巻き方としては以下です。

--

a-1.手首をかえす要領でピッと跳ね上げる。そしてリールを巻く。これをリズミカルに繰り返す。

a-2.腕全体を使ってロッドをジグもろともぐおーんっ、と持ち上げる(ジャークさせる)。あるいはロッドのしなりを使ってゆっくりジグをジャークさせその後ロッドを元の位置に戻しつつリールを巻きつつまたジャークする。

--

違いはジグが上にあがる移動距離と速度、跳ね上げたのちに再びジグが沈んでいきラインが貼るまでの時間です。イメージとしては、1はせいぜい1メートル程度、2は数十センチから数メートルくらいかと思います。

この際、ジグを動かしている最中に魚がアタックしてくる場合もありますし、動かした後、ジグがフォールしている時にアタックしてくる場合もあります。いつ魚がかかるかわからないので気を抜けませんね。でも気を張っていると大抵何も起きませんよ!

ここで大事なのは、リズムが狂ったりとか、幅が変わったりとか、細かいことは気にせずに、餅つきの際に杵を振る人ともちをひっくり返す人を同時に演じることなのです。無心でやった方がいいと思います。

ここでいう杵はロッドの跳ね上げ、もちをひっくり返すのはリールを巻くこと、そう理解いただいてよろしいかと思います。

ロッドワークとリーリングのコンビネーションの理想形。

(a)と(b)のコンビネーションのバリエーション

b-1ハイピッチ

a-1のようにピッと跳ね上げた場合、専門用語ではジャークとかしゃくりとか言うらしいのですけどね、そしてもちろんロッド跳ね上げパワーおよび力の入れ方次第なのですが、ジグはそれほど移動しておらず、ラインのたるみもそれほどありません。

この場合、たるみが少ないままにリールを普通に巻くとジグはプルッ→ピタッ→プルッ。。。といったように上昇・停止を繰り返しながら巻き上がってくるようになると思います。跳ね上げ→巻き→跳ね上げ→巻き。。。の繰り返し、ですが、巻く回数がポイントで、リールのハンドルを一回転させるのか、半回転に止めるのか、あるいは1/4回転なのか、はたまた3回転なのか等々、どのくらいのスピードでどのくらいの距離を巻き上げてくるのかが小魚感の演出のポイントになります。

図解するとこんなイメージじゃないですか?たぶん。素早いジャークを繰り返してから長くフォールさせる、というのが、ぶりとか小魚を追っかけて食べる魚なんかを釣る時に適しているみたいですね。あんまり釣ったことないのでしらんけど。

b-2スローピッチ

上記a-2のような場合だと、グーッとあがりフラフラ落下していくイメージです。船の上下もあるでしょうから、思った以上にジグを上まで引き上げることができます。そしてロッドを引き上げ切ってから元の位置に戻しますが、その間のジグの落下中のリールを巻く回数で一連の騙しの演出をします。移動距離を短くするのであれば1/8回転にする、なんならたまにしか巻かない、とかです。

ハイピッチは逃げ回る小魚をイメージするのに対し、スローピッチは死に損ないの魚を演出するかのようですね。魚の食性に応じて使い分けるのがいいんじゃないですか。

例えばグルメな御仁のアコガレなクエなんかは、巨大化し老成するほど死んだ魚しか食べなくなるらしいです。そうした魚を釣るにはスローピッチでフォール長めが適しているのでしょうね。あるいは水底でぷるぷるさせ続けるか。詳しくはしらんけど。

ここでのジャークとリーリングについては、ジグが軽かろうが重かろうがほぼ共通と考えていただいてよろしいと思います。

2.のまとめ

・ジグをおとす

・リールをまく

・場合によってはロッドを使ってジグを動かしながらリールをまく

・またジグをおとす

・釣れるまでくりかえす

・釣れたら逃すかキープするかを選択する

こんな感じでしょうかね。アクションに迷ったら餅つきを思い出しましょう。

3.具体的な装備について

次に装備について見ていきましょう

3-1.ロッド

ハイピッチでの動きが想定される、というかハイピッチでやりたいのであれば硬めのロッド、反発力が強いロッドのほうが使いやすいと思います。ジグを撥ね上げる時に穂先がジグの重さに引き込まれ過ぎない方が扱いやすいと思います。ただ、ロッドが強すぎると、ジグが直線的に動きすぎるきらいがあると思いますので、ある程度しなり、ジグをロッドの動きに追従させやすい強さに止めるのが重要です。

一方、スローピッチは硬くても柔らかくてもどっちでもいいんじゃないですかね。でも、リアクションでばくっと食わせるハイピッチとは違い、ゆっくりジグを見せて釣る感じなので、釣れる魚は動きの遅いものが多い気がします。ゆっくり泳いでそっと食べるタイプ。なので針がかりはワンテンポ遅れがちなケースが多いため、それであれば柔らかい方がジグを吐き出されることは少なくなると思います。

いずれのケースでも、使いやすく、「ジグをきちんと泳がせることができる」適度なパワーが必要です。

そして、各メーカーからは専用竿がここぞとばかりに発売されているようですが、専用でも汎用でもどちらでも構わないと思います。

専用竿だと、シマノならオシアジガー(一番高い)、ゲームタイプ(まぁまぁ高い)、グラップラー(結構高い)の各クラスにSLJ専用の設定があるみたいです。ダイワならキャタリナ、ブラスト、ヴァデルにあるみたいですね。全部使ったことないのでよくわかりませんけども!

だがしかし、「わかんねーし」とか言ってると始まらないので、とりあえずしばらく使えそうなのを一本、グラップラーあたりが無難ではないでしょうか。

タイプLJの0あるいはタイプスローJの1がライトな感じです。

名前の面白さで選ぶのならこれ一択かと思います。

3-2.リール

リールについてなのですが、SLJに限らず、ジギング界において未だ解決されていない問題があるように思えます。それはベイトを使うべきなのかスピニングを使うべきなのか、問題です。男性は家事に取り組むべきか、という問題がなかなか解決されないのに似ている気がします。似てないかな?

で、結論を言うと両方あった方がよいですし、男性は家事をするべきです。そしてタックルですが、ベイトはジグを小さく(もしくは短く)動かす場合、スピニングは大きく(もしくは長く)動かす場合に適正があると思います。理由は様々なところで様々な人が語っておりますね。それらを踏まえつつ、ぼくなりに考えるそれぞれの特徴や適正について、以下考察していきますが、まずはそれぞれの特徴をどうぞ。

・ベイトの特徴

1.かっこいい(気がする):スピニングにはないバックラッシュという致命的かつ構造的な問題があるため、扱いが難しい(時がある)。つまり使いこなしていると上手い人っぽくてかっこいい(気がする)(時がある)(でも勘違いというか自意識過剰だと思う)

2.同程度(重さや糸巻き量)のリールサイズの場合、スピニングより巻き上げトルクに優れることが多い気がする:巻き上げ量はベイトでもハイギアあるいはXGを選べば10cm程度の差でスピニングが多いけれどそれほどの差はない。ただ、XGのベイトリールで120gくらいのジグを引くと重くてひく

3.ラインを放出する際、クラッチを切るだけでよく、巻き上げ開始はハンドルを回すと自動的に始まるものが多いのでスピニングよりも手返しがよい。なので短距離を何度も移動させるような釣りには向いている

4.ラインが放出される際、テンションが多少かかっているため完全にフリーフォールにはならない。よってスピニングよりもフォールのアタリは取りやすいし、底取りもしやすい。ただ、スピニングでも糸を触りながらフォールさせればあたりもとりやすいし底取りもしやすい

5.ガイドが上向きになるため、ジャークを連続するとラインがガイドに絡みやすい気がする。ていうかぼくはリズミカルな動きが苦手なので絡む

・スピニングの特徴

1.ベイルを起こしてラインを放出するので繰り返しの作業の際ベイトより工数が増えるので少し面倒

2.構造上ほぼ完全なフリーフォールが可能なので同じ重さのジグを使う場合、ベイトよりもフォールさせやすい。一方、フリーフォールなので底取りはやりにくいのと、フォール中のバイトは取りずらい。でも糸を触りながらやれば解決

3.ベイトよりもハンドル1回転あたりの巻き上げ量が多い場合が多いため、ハイピッチでロングジャークを繰り返すような場合は有利な気がする

4.同サイズであればベイトよりもドラグ性能が優れているため大物向き、な気がする

5.構造上ロッドを持つ際にリールが下に来るためベイトよりも力を伝えやすいのでジャークしやすい、ていうかジャークしてて疲れない

6.ガイドが下向きになるため、ジャークを連続してもラインがガイドに絡みにくい気がする

概ねこんな特徴でしょうかね。で、こうしてみると、フォール中心で釣っていく場合にはベイトを、ジャーク中心で釣っていく場合にはスピニングを選ぶのがよろしいんじゃないですかね?知らんけど。

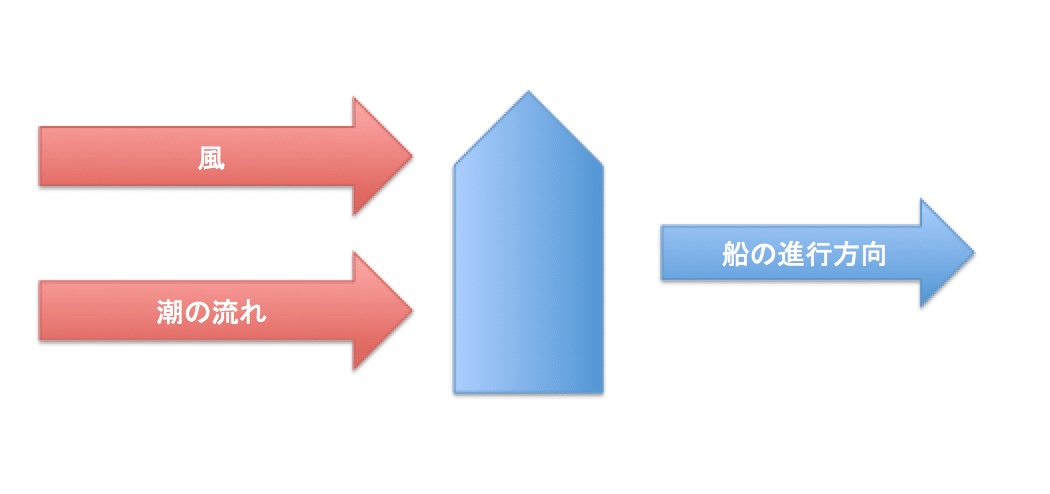

もう一点、釣り座の状況も考慮すると良さそうです。船って風に向けて船首を垂直にして流す場合と、風任せのどてら流しの場合があります。問題は後者です。

こういう場合ね。

この場合、潮の強さにもよりますが、右舷でやるとルアーは船の下に入りがちです。左舷でやるとこれまた潮の強さにもよりますが、ルアーは船から離れていきがちです。

右舷でやる場合はある程度投げて、船の下にルアーが入らないような工夫をが必要なんじゃないですか?一方、左舷でやる場合は真下に落としてルアーが船から離れすぎて着底がわからなくなったら入れ直す必要があるかと思います。

あるいは、こんな場合もあります。

右舷だとルアーがどんどん船に近づいてきて、左舷だとものすごいスピードでルアーが離れていくケース。こうした場合で、左舷でやるような場合、水深に比べて重い、あるいは潮の影響をそれほど受けない、もしくはその両方を満たしているジグを使う必要が出てきます。そして、そうしたジグでも斜めに長距離を引いてくるような釣りになります。このパターンだと、スピニングが圧倒的に有利なようです。

どてら流しの2パターンを見てみましたが、ベイトが有利になるケースはそれほどなさそう。なので、どてらジギングの場合はスピニングを使った方が良さそうです。

つぎにリールの個別銘柄について一応コメントしときます。経済条件を無視できるならリールはスピニングならステラSW一択で良いと思いますが、最も小さいモデルで4000番ですので、重たいため疲れちゃうかもしれません。軽くて強いのがいいですかね。なので、2500-3000番くらいで、PE0.6を200m巻けるのであれば、好き好きだと思います。

ベイトはカルカッタでもソルティガでもアンタレスでもなんでもいいとは思いますが、巻くことに主眼をおくなら、カルカッタコンクエストかオシアコンクエストがいいと思います。フレームが金属で硬いのでね。たわみが少ないのでやりやすいですし、樹脂フレームのリールに比べて、着底とかバイトとか、ジグから得ることができる情報が多いと思います。

また、ベイトに関して言うと、いわゆるジギングリールを使った方が本格感というかやってる感が出るような気がします。ジギングリールであれば、シマノならオシアジガー、ダイワならソルティガ、高級品がどうしても欲しいのならアキュレイト、他候補としてはアベットとシグラーくらいですかね。

ジギングリールの利点は糸巻き量とドラグの強さなので、そのどちらもそれほど必要とされないSLJでは、通常のレベルワインダーのついたベイトリールの方が使いやすいと思います。

また、あまりの大物がかかるとレベルワインダーがぶっ壊れる可能性がある、あるいはレベルワインダーでラインが擦れて高切れの原因になる、という説を耳にします。ゆえに大物狙いの際はスピニングかジギングリールがいい、という説。

個人的かつ一回のみの経験ですが、70kg超のキハダマグロをアブのビッグシューターで釣り上げた人を目の前で見たことがあります。リールは無傷でした。

PEは8号だったけどな。

なので、レベルワインダーは壊れるかもしれないけど、実際壊れたところを見たことある人はそんなにいないだろうし、ジギング全般において、糸巻き量を確保できるのであればジギングリールにこだわらなくていい気がします。

ジギングリールを選ぶシチュエーション、さすがに水深1,200mでアコウをジギングで狙う、とかなら糸巻き量の関係上、中・大型のジギングリールを選ばざるを得ないでしょうが、せいぜい500mくらいで、そこそこの大きさの魚というのであれば、通常のベイトでもジギングリールでもどっちでもいいに一票を投じます、おれは。

ジギングリールを選ぶかどうかは、もしかしてトラブルがあるかもしれないレベルワインダーという不安要素を取り除く、万難を排した姿勢の問題、つまりスタイルの問題というか性格の問題に帰着するのでは?思います。

3-3.ラインとフック

3-3-1.ライン

SLJなら、っていうか釣り全般に言えることですが、ラインは極限まで細い方が潮の抵抗がなく釣りをしてて楽チンです。太糸が必要なのは、根や船底で擦る危険性がある場合です。上記どてらの例であれば、ルアーが寄ってくる場合は船底で擦る可能性があるので念のため太糸を、離れていくような場合は細糸の方が力が要らず楽チンだと思います。

なんともぼんやりとした書き方ですが、SLJなら0.6-1号程度、200g程度のジギングなら2号前後、ディープジギングはいろいろ条件付きですが1.2号前後が良いと思います。

銘柄は切れなければなんでもいいと思います。シーガーのx8あたりがいいんじゃないですかね。値段、入手のしやすさ、性能のバランスがいいと思います。

3-3-2.フック

基本、ジグの大きさに合わせてフックサイズを選ぶのですが、正解はないと思います。無事釣れたら、それは暫定的に正解、でいいんじゃないですか?この見解で不満あります?ありそうだな。。。ならもう少し書くか。

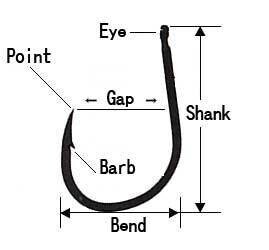

細かく言うと、釣る魚と釣り方によって、針自体の幅(ゲイブ)と長さ(シャンク)およびアシストラインの長さも変えた方がいいと思います。ルアーにアタックされている感じはあるのにフッキングしないような場合はフックのサイズが合っていないこともあると思いますので、デカくするあるいはちいさくする、という対応が必要ですね。

また、フッキングはしたもののフックアウトするような場合もあります。その時点でダブルのアシストフックを使っているのならシングルに変えてみたり、力強くフッキングしてみたり、刺さりが悪いのかもなので針の軸を細くしてみたり、逆に太くしたり軸の形状を変えてみたりと微調整が必要かと思います。ケースバイケースですが、結論、複数種類用意しておいた方がよろしいと思います。真面目にやるならね。

個別銘柄やセッティングについてですが、使うジグによる、という点が多いので、後述します。

3-4.ジグ

やっとたどり着きました。ジグについて、知ってる限り総論的にまとめてみます。

3-4-1.SLJ用のジグ

満場一致でダイワのTGベイトは必携ルアーになると思います。ところでTGベイトの「TG」。タングステンの略か何かだと思ってたら、スリルゲームの頭文字らしいですね。スリルゲーム・ベイト。エサ釣り、ってことでしょうかね。。。

質量が高いので、シルエットが小さく、鉛より硬くなります。何が起きるのかというと、水の抵抗が小さく、感度がよくなるため(柔らかいものよりも硬いものを叩いた場合の方が音が伝わりやすい原理)、早く沈み、アタリや底を取りやすくなります。

ターゲットが餌となる小魚を積極的に追いかけているような状況では非常に強いと思います。逆に餌となる小魚のサイズが大きいような場合は、同じ重さであれば鉛が有利な状況もあります。

個人的な見解でありますが、SLJに関して言えば、必要なルアーは3つプラス1くらいかと思います。一つ目はまず上記のTGベイト、二つ目と三つ目はBOZLESというメーカーのトウキチロウとイエヤス、プラス1はTGベイトのスリムかBOZLESのノブナガ、です。

それぞれの違いですが、動きが一番派手なのがトウキチロウ、中間がTGベイト、動かないのがイエヤス、となります。TGベイトのスリムとノブナガはそんなに使うことがなくってよくわから。。。w

使う順番はお好みでいいと思っていますが、過去の実績として、何をやってもダメな場合にイエヤスで釣れた、ということは何度かありました。その時点のベイトのシルエットに寄せていくのが近道なのは当たり前として、釣れたジグによってその時点のベイトが何であるのかが想定できたりもしますので、なかなか奥深い遊びだと思います。

基本はこの3+1として、「良い」と言われているジグを用意する感じでしょうか。他、個人的に良いと思うのが以下です。

・ハヤブサ ジャックアイスロー(ラインアップは60-300g)

・シーフロアコントロール タイニーレクター(ラインアップは40、60g)

・スミス ウォブリンS(7-185gと幅広い品揃え)

・ダイワ 鏡牙RF(ラインアップは100-180g。少し重い)

・ディープライナー各種(30-1500gと盤石のバリーション)

いずれもタングステンジグに比べれば、比較的安価です。

3-4-2.フック各論

そして再びフックです。以下は永遠に結論の出ないテーマな気もしますが、いくつか注意すべき論点を取り上げてみます。

まず、セッティングですが、フック+アシストライン+スプリットリング+(場合によっては)スイベルの全長がジグ本体の2/5くらいの長さにしてセットするのが妥当かと思います。

このくらい。フロント、リアのフックが絡まない長さです。

フックそのものですが、SLJのジグの場合、最初から付いているケースもあるので、それで良い気がします。別売りフックでぼくがよく使うのはいくつかあります。

基本のフック。

小技つき。ジグをあまり動かしたくないけどアピールしたい場合、あるいはくっそド派手にアピールしたい場合これを使います。

こっから先は少々心が病んでいないと立ち入れない領域かと思いますが、ついでなので書いておきます。ここも、いくつか論点があります。

・フォール中心に釣りたい場合

針先がほんの少し内向きで勝手に刺さるタイプ。ストレートタイプよりも根掛りがし難い(気持ちの問題?)という利点もあります。逆に、巻き上げで釣りたいような場合で根掛りの恐れがない場合はストレートを選択します。

・ロングジグの場合

出来合いのアシストフックだと上記ジグ長の2/5を満たすことのできるものがなかったりします。あるいは気にいる長さがない場合、自作せざるを得なくなります。

また、魚種によってアタックの仕方が変わります。齧る系と吸い込む系に大別されると思います。吸い込む系の代表はヒラマサ。青物ですね。齧る系は歯が鋭い魚、マグロとか黒ムツ、大型のハタあたりです。

吸い込む系の場合、大抵頭から吸い込むような気がします。ですので、フックはフロントのみにつけておけばよろしいかと思います。また、丸呑みされている都合上、ロッドを煽ってフッキングしておく方が無難な気がします。

一方、齧る系は頭から行く場合もありますし、テールの方から丸かじりする場合、テールなので丸か尻、ですね、その両方があります。ですので、齧る系を狙う場合はフックがリーダーを巻き込む(テーリング、エビる、なとどいいます)ことがないギリギリの長さにアシストラインを設定したフックを自作しています。

図のように、フロント1に対してリア1.5〜2くらいの長さのバランスです。フロントが4cmならリア6cm〜8cmといったバランス。ここで問題になるのが、20cmくらいのロングジグの場合です。リアフックを長めにしたくても6cmを超えるようなアシストフックって見たことがないのですよね。。。なので自作、となります。

自作する場合、専らシーフロアコントロールJAMアシストラインを使うことが多いです。理由は、たまたま持っていたから、というと身も蓋もないのですが、中芯としてフロロラインが入っていて張りがあるものの結束しやすいから、です。ただ、ここで記載した問題は主にディープジギングの際の問題でして、大型魚のジギングの場合は改めて研究せねばならないのが現状です。

・他の自作フック

ついでに記載しときますと、自作フックって結構メリットがあります。フックサイズ、アシストラインの長さの調整はもちろんのこと、ティンセルやしもり玉の追加等、考えうる限りの卑怯な、いや、男らしく勇敢な「知恵」をフル装備したフックシステムを開発できるのですげー楽しいですよ!!

これとか、針そのものにホロが組み込まれていて、空前絶後の姑息さというか、むしろ勇敢な感じで、戦慄せざるを得ません。自作ならこういうのも使えるんだよ。使ってるし!!

・フックの取り付け位置について

ジグですが、巻いてる時やジャークしている時はラインの結節点が上向きになると思います。

なんら問題ありません。

問題はフォール時点です。フォール時、魚がどこからバイトしてくるかで、取り付け位置を変えた方がいいと思うのです。

結節方法にもよるのですが、上記のようなジギング用のスイベルを使うと、フロントフックの取り付け位置候補は4箇所になり、加えて左右あるいは上下の問題もあるので、8パターン発生してしまいます。この8つのなかから、少しでも魚がバイトする際に、魚に近い位置に取り付けたいものですが、正解はあるのでしょうか。。。

以下、それほど根拠は強くないものの、現状でぼくが考えていることです。

前提として、フックは溶接リング+スプリットリングで接続するとします。そうなると、上記ジギング用のスイベルであれば、接続位置は他の金属部品との干渉が一番少なそうな4の1択となります。ノーマルのスイベルを使うのであれば、3がなくなるので4で大丈夫ですね。

ではどちら向きにつけるべきか、上記4の場合、手前側に接続するのか、奥側に接続するのか、これが頭を悩ます問題となります。

このジグの場合であれば、左右対称ですので、おそらくこの姿勢のままフォールしていきます。なので4の手前・奥のどちらでもいいと思います。

問題は左右非対称のものです。フォール姿勢がわからないのです。

こういうやつ。

とても非対称です。どう落ちているのか?

というのが、フォールの際、下向きになる面の方が、頭から食べに来る魚への位置関係としては近いと想定できます。近い方にフックがあった方がいいと思います。

こうなってる気がします。

そうなると、フックは少しでも下部にある方が有利に思えます。問題は左右非対称ジグの場合どちらが下向きでフォールするのかがわかりづらい点、「でした」。過去形なのはわかっちゃったからです。

タイニーレクターです。

4匹ばかり釣ったら失明しました。おそらくですが、アイが下向きでフォール、つまり平らな面が多い方を下にしてフォールしていたようです。いずれもフォール中のバイト(かさご)でしたので、下からバイトしてきている、はず。そしてこの時点のセッティングは先ほどの位置関係で言うと4の手前側、です。つまり、より魚に近い位置、でした。

ですので、ジグによりけりな部分は多いとも思いますが、フォールの際、水底に近い面、多くは水の抵抗を受けやすい平らな面、の方向にフックをセッティングするのが妥当かと思います。アイ(目)が片面にしか付いていないジグは、アイが付いている面が下向きになるケースが多いかと思います。

ただ、フォールの際も回転している可能性もありますし、魚も下からと見せかけて回り込んで上からバイト、とかもあるかもしれませんので、取り付け位置の上下あるいは左右については、バイトはむちゃくちゃあるのにフッキングしないようなケースの最後の調整の一つかもしれません。

また、蛇足ながらもう一点。左右非対称のみならず、上下非対称の場合です。TGベイトやトウキチロウですね。

よく見ると、フロントの頭上でなく、顎側の塗装が削れています。これも上記1-4の位置で言うと4の手前でいいと思いますが、バイトの方向の想像がつけば、取り付け位置もイメージしやすくなるかと思います。

あとがき

釣りって本来、針と糸があれば成立するゲームなはずなのですが、やれコマセカゴだ、てんびんだ、と、本来の姿からは離れすぎてるきらいもある気がします。その点ジギングって、ぴょいっと落としたらガーンっと美味しい魚が釣れて、仕掛けというかリグもシンプルでわかりやすくていいですよね。遠くない将来に重りを叩いて伸ばして自作ジグを作ってしまいそうな気もするのですが、まったり調査と研究を重ねていこうと思います。

引き続きどうぞよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?