創作者は皆、チェス盤の前に座している:『猫を抱いて象と泳ぐ』感想文

小説、音楽、漫画、映画、アート全般。最初に出会ったときにはただ、あぁいいなぁと思った作品が、ひょんなタイミングで示唆に富んだ物語として目の前にふたたび現れることがある。

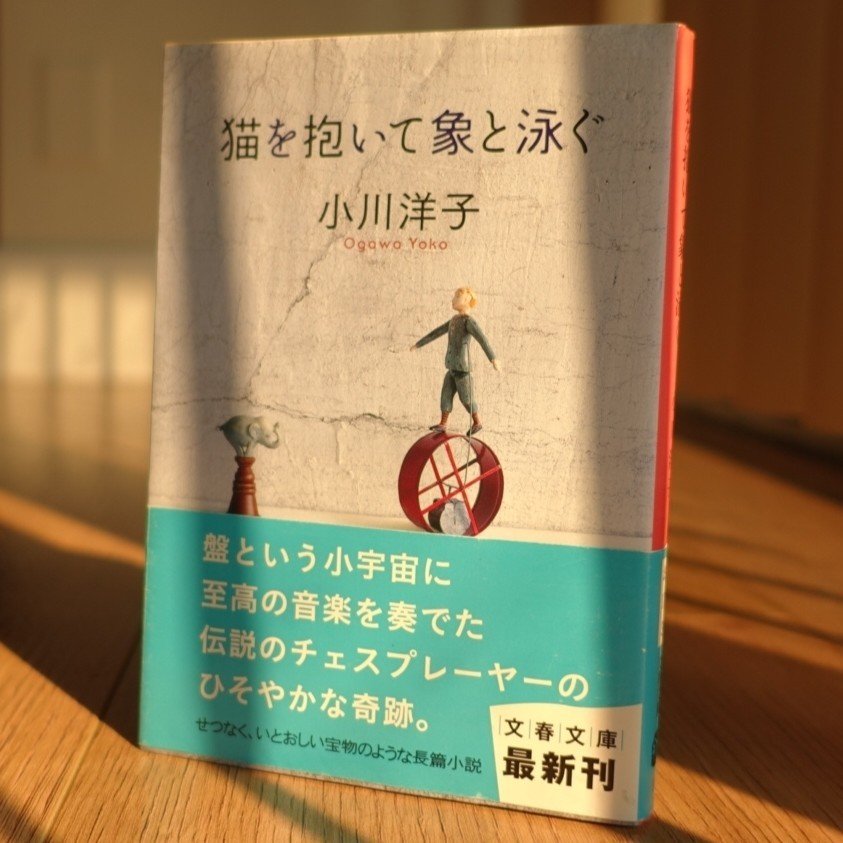

2011年に発行された文庫版の小説『猫を抱いて象と泳ぐ』。書店に並んだばかりのその本を、小川洋子さんファンの私は迷わず手に取りレジへと持っていった。

今年の4月に嶋津亮太さんがはじめられた「知性の交換」。本を贈り合う試みで、私が嶋津さんに贈ったのも『猫を抱いて象と泳ぐ』である。シンプルにこの本が私の一番好きな小説だからだ。

嶋津さんのnoteに

贈ってくれた本の中の好きな一節を教えてほしいのです。

とある、これが非常に難しい。

もともと小説でも何でも創作物に掻き立てられた「好き」の感情を言語化するのが苦手だ。ハウツー的なモノなら即座に反応できるが、物語は無理だ。深いところで心を揺さぶる物語が呼び起こす感情をインスタントな言葉に落とし込むことができない。言語化してはいけない気さえする。言葉によって固定した瞬間に、物語が死んでしまうのではないかと怖くなる。

人生の一場面にふと物語が重なる瞬間を愛するがゆえに、感情の性急な言語化を忌むのかもしれない。しかるべき時が訪れるまで、物語に呼び起こされた何かを固定せずにふわっと保っておきたいのだ。

『猫を抱いて象と泳ぐ』もそうして言語化を避けてきた作品のひとつだが、つい最近、不思議なタイミングでこの小説が私の日々と交差した。「好きな一節」も今なら切り出すことが可能だろう。小説と私とがどう共鳴し、特別な一節がどのような意味を持つのか。きわめて個人的な読書感想文にはなるが、しばらくお付き合いいただきたい。

◇

小説の内容をご存知ない方のために、『猫を抱いて象と泳ぐ』裏表紙に刷られたあらすじを転記する。

「大きくなること、それは悲劇である」。この箴言を胸に十一歳の身体のまま成長を止めた少年は、からくり人形を操りチェスを指すリトル・アリョーヒンとなる。盤面の海に無限の可能性を見出す彼は、いつしか「盤下の詩人」として奇跡のような棋譜を生み出す。静謐にして美しい、小川ワールドの到達点を示す傑作。

※ 箴言(しんげん):教訓、戒めの言葉

『猫を抱いて象と泳ぐ』は、大きくなることに恐怖を抱き、チェス盤の下に潜んでチェス指しのからくり人形"リトル・アリョーヒン"として駒を動かし続けた少年の物語である。

本を買ってすぐに読み、描かれた世界のどこか寂しさを漂わせる美しさに心が震えた。没入して読んではいたが、ついぞ登場人物に共感することはなかった。登場人物たちはおしなべて狭い世界に身を潜め、じっと持ち場を動かない。なぜそんな狭い世界で満足するのだろう。そのころの私は野心に満ち仕事に夢中だったせいか、彼らの思考や行動がどうしても肌に馴染まなかったのだ。

実在のチェス世界王者「盤上の詩人」アレクサンドル・アリョーヒンにたとえられるチェスの腕前を持つ少年。それほどのチェスの才能があるならば表舞台に出て、その技術に見合った栄光を手に入れられただろうに。輝けるもの、優れたものは、多くの人の目に触れた方がいいだろうに。限られた人にしか知られず、最初から存在しなかったかのように消えていくだなんて、なんだか寂しいしもったいない。当時はそう思った。

自分の殻に閉じこもるかのような登場人物たちに釈然としないまま、それでも小説に描かれた世界は静かに心に染み渡った。三度連続とおして読んで、満足してページを閉じ、本棚にそっと眠らせた。本を買った2011年から2020年の今に至るまでこの小説は私のNo.1であり続けている。

◇

今年の8月、久しぶりに『猫を抱いて象と泳ぐ』を読んだ。

note上で行われた「#ナイトソングスミューズコンテスト」(通称Muse杯)に出品した直後である。全力を出して作ると宣言した作品を宣言通り心血を注いで作り上げたことで、私はぐったりと疲れきっていた。noteを書く気分にもならない。そこで紙の本を読みたくなり、数年ぶりに『猫を抱いて象と泳ぐ』を手に取ったのだ。細かい内容をすっかり忘れていて、あぁこんな話だったなぁと懐かしくページをめくった。

物語は駒の説明からはじまる。

キング(K)……決して追い詰められてはならない長老。全方向に1マスずつ、思慮深く。

クイーン(Q)……縦、横、斜め、どこへでも。最強の自由の象徴。

ビショップ(B)……斜め移動の孤独な賢者。祖先に象を戴く。

ナイト(N)……敵味方をくの字に飛び越えてゆくペガサス。

ルーク(R)……縦横に突進する戦車。

ポーン……決して後退しない、小さな勇者。

そういえば第2回note酒場のライトニングトークで登壇者の嶋田智駄伽さんが私をクイーンにたとえたなと、おかしく思い出す。智駄伽氏いわくnoteにはチェスの駒のように色々な人がいて「超コミュ強」の私は自由自在に動くクイーンだそうだ。

小説の登場人物もそれぞれ駒と結びついている。主人公の少年を象徴する駒はビショップ。斜め移動の不自由さの中に、独特の自由さを持つ少し寂しげな駒。

読み進めるにつれ、驚きが大きくなった。ビジネスの文脈で生きていた9年前と創作の楽しみにどっぷり浸る今とで、小説を見る目がガラリと変わっていたのである。別の世界の話として読んでいたチェスの話が、小説に描かれたひとつひとつの光景が、いま私が肌で感じている馴染みのある物事にリンクする。

この物語は、チェスの話であり、創作と呼ばれるすべての営みの話である。

象徴的な箇所をいくつかピンポイントで挙げてみよう。創作の形は様々だが、ここでは馴染み深い「文章」と対応させる。

■ ポーン:目立たないが、大事な働きをする駒

物語の序盤、使われなくなった回送バスに住むマスターが主人公の少年にチェスを教える。物語の最後まで、少年が繰り返し自分に言い聞かせるのはマスターの言葉だ。

「慌てるな、坊や」

マスターを象徴するチェスの駒はポーン。チェスの基本にしてチェスの命。出しゃばらないが、一歩一歩前進して目立たない場所で大事な働きをする。

文章を書くときも同じく、焦りは禁物だ。喉元まで出かかっている「言いたいこと」を必死になだめ、結論を急がず、対話をするように丁寧に言葉を積み上げる。それができていない文章は独りよがりになり、瓦解してしまう。文章の高揚を支えるのは控えめで小さな言葉たちだ。

マスターは言う。

「何となく駒を動かしちゃいかん。いいか。よく考えるんだ。あきらめず、粘り強く、もう駄目だと思ったところから更に、考えて考え抜く。それが大事だ。偶然は絶対に味方してくれない。考えるのをやめるのは負ける時だ。さあ、もう一度考え直してごらん」

■ チェスとお金

賭けチェスをした少年をマスターは諌める。

「例えばグランドマスターたちは、素晴らしいチェスを指して、そのご褒美をもらう。それは当然のことだ。盤上に映し出される絵、浮かび上がる詩、響き渡る音に観客は皆拍手喝采を送り、自分たちの感動の何分の一かでも形にしてプレゼントしたいと願う。それがお金だ。分かるかい?」

「でも、公園にいる彼らがやり取りしているお金は、チェスへのご褒美なんかじゃない。単なる金だ。つまりチェスは金を稼ぐための道具に過ぎないんだ。なりふり構わず、手っ取り早く勝つ。それだけが彼らの目的であって、盤上に美しい何かを表現しようなどとはこれっぽっちも思ってない」

私たちが生きているのは資本主義社会で、利益を上げることを求められる社会である。よってそこにはたびたび錯覚が起こる。金銭を多く得ているものこそが良いもので、美しかろうが金にならなければ駄目だと。だが、社会システム上での成功と表現の追求とは、本来は別の話だ。

私に資本主義を否定する意図はない。資本主義社会で創作者として生活するならば、マネタイズ、人の耳目を集める施策が必要なのも理解している。ただ、マスターの言うことはよく分かる。

「いつか話しただろう?チェスは二人で指すものだ、敵と自分、二人で奏でるものだって。だからいくら坊やの手が澄んでいたって、相手の音が濁っていたら台無しだ。」

この社会でビジネスの目線を脳から振り払うのは難しいが(ビュー、スキ、フォロワー数、「読まれたい」、「誰かと繋がる」なども広義のビジネス目線)、純粋に創作の求道者でいられたら幸せだろう。

■ 仕方ない事情と居場所

「その場所にいるのは仕方ない事情がある」、『猫を抱いて象と泳ぐ』に繰り返し登場する設定だ。登場人物たちはそれぞれ「仕方ない事情」でそれぞれの場所に収まる。そこを居場所として、じっと動かない。

私がnoteをはじめたのも「仕方なく」に近い事情に動かされてのことだった。産後の体調不良に悩まされ、産前にしていた旅や登山などアクティブな趣味ができない。家にいながらどこかに行きたい。そうして辿り着いたのがnoteだった。noteで創作に耽り、noteが居場所となった。

「盤下の詩人」リトル・アリョーヒンは言う。

「僕は小さいから人形に入っているわけじゃありません。チェス盤の下でしかチェスが指せないでいたら、いつの間にか小さくなっただけです。ずっと昔からチェス盤の下が僕の居場所なんです」

創作をする人が、私には文章しかないから、私は歌うしかできないから、などと語るのをよく耳にしてきた。これまで創作者の定型句なのかなぁなどと呑気な感想を抱いていたのだが、意外と皆「仕方ない事情」で創作に辿り着くのかもしれない。

示唆的な描写はまだまだたくさんあるが、このへんにしておこう。「これは創作の話だ」と自分から言い出したものの、あまり強く断言するとやはり言葉が固定されて物語が死んでしまう気がする。ハウツー本ではなくて、物語なのだ、この小説は。

◇

『猫を抱いて象と泳ぐ』を読了してほどなく「#ナイトソングスミューズコンテスト」の結果発表があった。zoomに集まったコンテスト参加者の前で受賞者の名前が読み上げられる。私の作品は「プリマドンナ賞」に選ばれた。

生意気だと思われてしまうかもしれないが、出品した直後から受賞すると薄々感じていた。否、確信を持っていた。誰かの「スキ」がつくたびに、作品の向こうから、たしかに小宇宙に奏でられた音楽が聴こえたからだ。物語と向き合ってくださった方々と私との間に音楽が鳴り響いていた。

私が作った物語は、鑑賞中に受け手の行動を促す仕組みになっている。受け手に能動的な関わりを強いる性質の作品、そのためか、いつもの文章作品よりも格段に「響いた」手応えがあった。受け手と私がチェス盤を挟んで駒を動かし合い、2人で一緒に詩を描き、最後に相手のキングが倒れる音を聴いた、鮮やかな実感があった。

これはnoteをはじめて初の経験で、『猫を抱いて象と泳ぐ』で描かれる「小宇宙」とはこのことかと嘆息した。そして同時に、創作者としての自分の未熟さを思い知った。小川洋子さんはじめ力のある作家は、構造的な仕掛け抜きの「文章のみ」で受け手をチェス盤に引き込む。恐ろしく偉大なチェス指し。

(余談だが。プリマドンナ、直訳:第一の女性。チェス盤におけるクイーンのような賞をいただけたことも面白い偶然だと思う。プリマドンナ賞副賞のインタビュー、楽しみにお待ちしています。)

◇

かつて「もったいない」と感じた生き様が、すさまじく美しいものとして心に響く。

対話をするように一手一手を指す。目は外部ではなく、盤にまっすぐ注がれている。相手と自分の小さな動きが連なり、盤上に美しい軌跡が描かれる。チェス盤は、盤であって盤にとどまらない、無限を内包した小宇宙。盤を挟んだ2人の内側から紡ぎ出される音楽が、たしかにそこにある小宇宙に広がり続ける。美しい調べは対局を見守る観客、後世に棋譜を読んだ者の胸にも響き渡る。

長らく薄ぼんやりと感じていた「創作の喜び」がこの物語を通して像を結んだ。私たちもnoteで各々盤を挟んで駒を動かしている。創作者としてリトル・アリョーヒンでありたい。きっと彼が、とほうもない高みにいる彼が、私の理想像のひとつなのだ。

「盤下の詩人」リトル・アリョーヒン。彼の言葉を「好きな一節」として嶋津さんにお渡しし、読書感想文を終局に導きたい。

「チェス盤の中にいれば、飛行機なんかに乗るよりずっとずっと遠いところまで旅ができるよ」

このセリフは小説の序盤に発せられる。少年はリトル・アリョーヒンとなり、遠くまで旅をした。私はどこまで行けるだろう。

そして、この読書感想文はマスター小川洋子さんとの再対局の棋譜でもある。9年前はチェスの指し方を知らなかった私も、noteで文章を書くうちに棋士の端くれとなった。『猫を抱いて象と泳ぐ』の小宇宙はかつてよりも広くなり、かつてよりも伸びやかに高らかに音楽が鳴り響いている。

♡を押すと小動物が出ます。