アロマ調香デザイン学

今年より「セラピスト」誌で連載させていただいている「アロマ調香デザイン学」について、少しご紹介したいと思います。

「アロマ調香デザイン」は、

・香りを選ぶこと。(産地違い、収穫年違いなどの香り違いがわかる)

・香りをブレンドすること。(香りの組み立て方を知っていること)

・個人や空間演出などで表現すること。(空間理解と実践知識があること)これが大きな柱ですが、個人のパーソナライズや、法人企業様の香りを作るときには、その目的を香りへ反映させることが必要になり、それは「機能性とアート性」の項目でお伝えしようと思っている、「カラーデザイン」をベースにした実践的な方法で、スピリチュアル的要素を排除した新たなマーケティング手法になります。

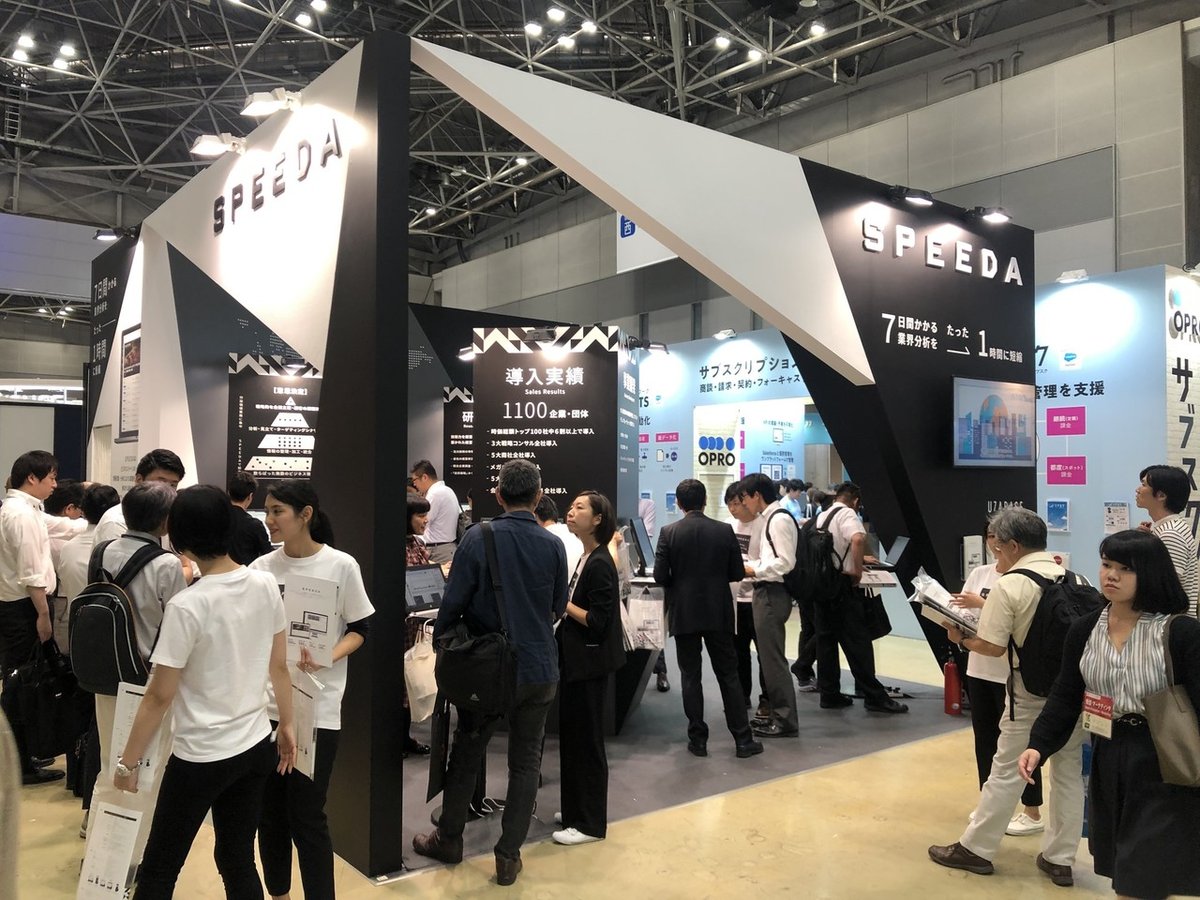

株式会社ユーザーベース 「SPEEDA」 C:0 M:0 Y:0 K:100

「SPEEDA」の調香ロジックには、カラーデザインのマーケ手法を採用

【アロマ調香デザイン学】

「精油とは」「精油の選び方」「精油の組み合わせ方」

「空間理解 空間噴霧」「ペルソナ分析」「コンセプトの可視化」

「機能性とアート性」「構成諸要素」「道具の選定」

また、空間演出についても多数の取組のもとに、サロンや店舗などの小規模空間、オフィスやイベントなどの中規模空間、そしてHOTELやコンサート会場、美術館などの大規模空間や、海外での取組などをノウハウにまとめることができています。

(写真は昨年Panasonic 100周年 イタリアミラノサローネにおける空間演出取組について、ミラノ地元新聞紙より)

日本では2010年頃から「香りマーケティング」が活発になってきたと思いますが、今は個人、法人ともに、“良い香り”を求める時代になったと思います。

香りを使う側も、一昔前と違って、"とりあえず”から“しっかり判断”する時代に変化してきており、ニオイに対する知識や経験も高まってきていると思います。そしてこの市場はこれから更にニーズが高まるとも言われています。そのなかで、「選ばれる香り」を作れる人が育成したい、そう願って今までのノウハウをまとめ、「アロマ調香デザイン学」としてをお伝えしたいと思っています。

今期はこの分野における、書籍出版のお話もいただき、毎日パソコンに向かって原稿をまとめています。

記事だけではノウハウをお伝えするのに限りはありますが、少しでも皆さんの香り作りに参考になれば、とても嬉しく思います。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?